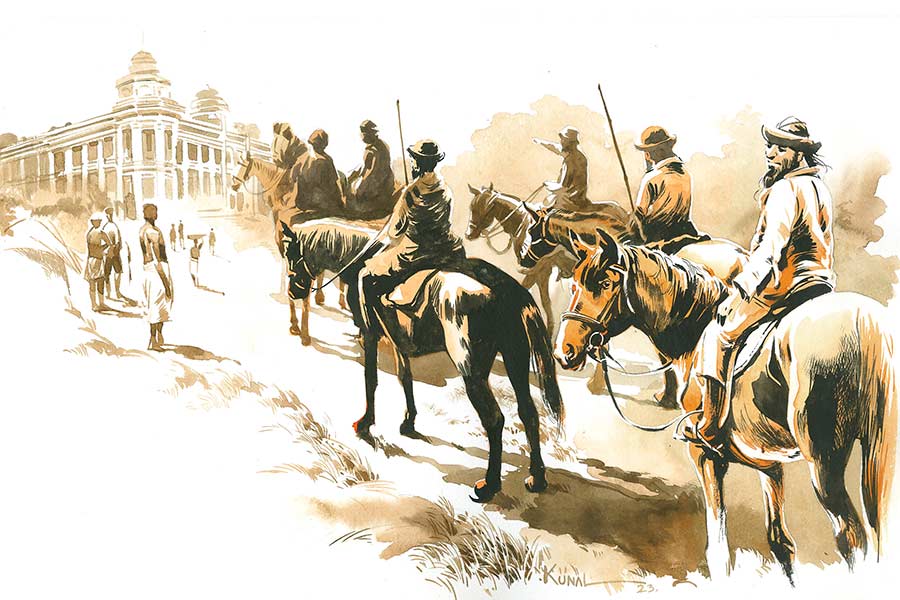

ভরদুপুরে সদলবলে ঘোড়ায় চেপে নগরে ঢুকেছেন এক পেল্লায় চেহারার তুর্কি যুবাপুরুষ। নগরবাসীরা অবশ্য এ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। কারণ, ঘোড়া বেচতে আরবি, তুর্কি ব্যবসায়ীদের আনাগোনা সেখানে লেগেই থাকে। তাই জনা আঠারো বণিকসদৃশ অশ্বারোহীকে দেখে কেউই তেমন গা করলেন না। নতুন নগরে ঢুকে ঘোড়সওয়ার দলের নেতার মুখও ভাবলেশহীন। তার দলের লোকজনের মুখেও তেমন উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না। দলপতিকে অনুসরণ করেই ঘোড়সওয়ারের দল এগিয়ে চলেছে নগরের প্রাসাদের দিকে। সেই প্রাসাদকে রাজবাড়ি বললেও ভুল হয় না। প্রাসাদের দেউড়িতে পৌঁছতেই ওই বণিকদের চেহারা বদলে গেল। কোমরে লুকিয়ে রাখা তরোয়াল সটান বেরিয়ে এল, ঝলসে উঠল দুপুরের আলোয়। শুরু হল হামলা! সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই কচুকাটা করছে ঘোড়সওয়ারের দল।

আচমকা এই হামলায় শোরগোল পড়ে গেল। প্রাসাদের অধিপতি সে সময় সোনার থালা, রুপোর বাটিতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে বসেছিলেন। হামলা শুনে বুঝতে পারলেন, পরিস্থিতি বেগতিক। তুর্কি হানার কথা শোনা যাচ্ছিল কয়েক দিন ধরেই। কিন্তু এখন তো শিরে সংক্রান্তি! বেগতিক দেখে সোজা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নৌকোয় চাপলেন। নৌকো চলল পূর্ববঙ্গের দিকে। পিছনে পড়ে রইল পরিবারের নারী, অতুল ঐশ্বর্য, প্রজারা।

নদিয়ার সেন রাজত্বে বখতিয়ার খিলজির হামলার বর্ণনা এ ভাবেই ‘তবাকৎ-ই-নাসিরি’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মিনহাজ়-ই-সিরাজ। ওই বণিকের ছদ্মবেশে আসা তুর্কি যুবার নাম বখতিয়ার খিলজি। যিনি পালালেন তাঁকে মিনহাজ় উল্লেখ করেছেন ‘রায় লখমনিয়া’ নামে। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের অনেকেই একমত যে, ‘রায় লখমনিয়া’ আর কেউ নন, সেন রাজত্বের অধীশ্বর লক্ষ্মণ সেন। বর্ণনা শুনলে মনে হতে পারে, মিনহাজ় স্বচক্ষে হামলা দেখছেন এবং তা লিখছেন। কিন্তু তা নয়। বখতিয়ার হামলা করছেন ১২০৪ সালে। তার প্রায় ৩৯ বছর পরে মিনহাজ় লক্ষ্মণাবতী নগরে এসেছেন। সেখানেই হুসামুদ্দিন এবং হিসামুদ্দিন বলে দু’জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। হুসা এবং হিসা, দু’জনেই নাকি বখতিয়ারের সেনার সদস্য ছিলেন। তাঁদের মুখেই গল্প শুনে ১২৬০ সালে মিনহাজ় দিল্লি ফিরে ‘তবাকৎ’-এ বখতিয়ারের বিজয় কাহিনী লিখছেন। তাঁর সেই বই হয়ে উঠছে ইতিহাসের আকর। কারণ তিনি এমন ঘটনার কথা লিখেছেন যা পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পর্বান্তর হিসেবে পরিচিত। অথচ, সেই ঘটনার অন্য কোনও বিবরণ নেই। মধ্যযুগে বাকি ইতিহাস রচয়িতারাও সামান্য অদলবদল করে মিনহাজ়কেই অনুসরণ করেছেন।

বিজয় সেন, বল্লাল সেনের পরে সেন বংশের রাজা হয়েছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তিনি রাজত্বের আওতায় এনেছিলেন গৌড়কেও। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব’ গ্রন্থে বলেছেন, লক্ষ্মণ সেনের আগে গৌড় বিজয় সম্পূর্ণ হয়নি। বস্তুত, লক্ষ্মণ সেন রাজত্বকালের প্রায় শেষ দিকে ‘গৌড়েশ্বর’ উপাধি গ্রহণ করেন, তাঁর কৃতিত্বে রাজত্বের বিস্তারও হয়েছিল। কিন্তু বখতিয়ারের হামলা সেই সেন রাজত্বের ব্যাপ্তি কমিয়ে দেয়। মিনহাজ়ের বিবরণ থেকে স্পষ্ট, নদিয়া ছেড়ে বঙ্গে ফিরে যান সেন রাজ।

এই নদিয়া কোথায় ছিল? এ নিয়ে অবশ্য বিস্তর মতপার্থক্য আছে। নদিয়া মানে নবদ্বীপেই ছিল লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী, এই তত্ত্ব বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইতিহাসবিদদের অনেকেই সেই যুক্তি খণ্ডন করেছেন। ধোয়ীর ‘পবনদূত’ কাব্যে সেন রাজধানী বলা হয়েছে বিজয়পুরকে। পবনের যাত্রাপথ থেকে স্পষ্ট, বিজয়পুর পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীর কাছে। নবদ্বীপ থেকে ত্রিবেণীর দূরত্ব অনেকটাই। নীহাররঞ্জনও মেনে নিয়েছেন, ধোয়ী বর্ণিত বিজয়পুর গঙ্গা তীরবর্তী, কিন্তু নবদ্বীপের থেকে আলাদা। অনিরুদ্ধ রায় তাঁর ‘মধ্যযুগের ভারতীয় শহর’ গ্রন্থেও নদিয়া এবং নবদ্বীপের অভিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গঙ্গার গতিপথ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নদিয়ার অবস্থান নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিক নদিয়া কোনটি, তা নিয়ে উনবিংশ শতকে কলকাতা হাই কোর্টে মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছিল!

এর পরের ঘটনাটি অবশ্য খুব বেশি পুরনো নয়। মাত্র বছর দশেক আগের। ভূগোলের গবেষক, তথা এক মাস্টারমশাই নিজের গবেষণার সূত্রেই গঙ্গা তীরবর্তী নদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছিলেন। গবেষণার বিষয়বস্তু, গঙ্গার পথ পরিবর্তন এবং বিভিন্ন নদীর মরা খাত। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি পৌঁছন রানাঘাটের অদূরে গাংনাপুরের দেবগ্রাম-আনুলিয়ায়। নদীর মরা খাতের অদূরেই তাঁর চোখে পড়ল একাধিক উঁচু মাটির টিলা। এখানে এমন টিলা কেন? ভূগোলের খাতায় নদিয়া জেলা পরিণত ব-দ্বীপ। তাই প্রাকৃতিক ভাবে এমন ঢিপি বা টিলা তো থাকার কথা নয়। মনে প্রশ্ন নিয়েই ওই এলাকায় ক্ষেত্র পরিদর্শন শুরু করলেন ভূগোলের মাস্টারমশাই বিশ্বজিৎ রায়। টিলা থেকে, মজে যাওয়া নদীখাত থেকে তিনি পেলেন প্রাচীন আমলের মৃৎপাত্রের টুকরো। এলাকায় দেখলেন গাছের তলায় পুজো হচ্ছে কালো ব্যাসল্ট পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। একেবারে যেমন জাদুঘরে থাকে তেমনই! তাতে তো লেখা থাকে, পাল-সেন আমলের ভাস্কর্য। তা হলে কি...

স্থানীয় মানুষকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, জঙ্গলে ঘেরা টিলা এবং সংলগ্ন এলাকার নাম ‘দেবল রাজার গড়’। এমন রাজার নাম তো ইতিহাস বইয়ে নেই। তবে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ভূগোলের মাস্টারমশাই এটুকু বুঝেছিলেন, এলাকার মাটির তলায় ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সেই শুরু... দিনের পর দিন ঘুরেছেন ওই এলাকায়, এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, তৈরি হয়েছে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু বাহিনী। তার পাশাপাশি ক্রমাগত সংগ্রহ হয়েছে মৃৎপাত্রের টুকরো, প্রদীপ, মাটির পুঁতি, পোড়ামাটির গোলক। দেবল রাজার গড়ে মিলেছে মাটির তলায় থাকা নির্মাণের অংশ। সেই সব সামগ্রী ইতিহাসবিদ, পুরাতত্ত্ববিদদের দেখিয়েছেন বিশ্বজিতেরা। তাঁরাও সহমত হয়েছেন, দেবগ্রামের মাটির তলায় ইতিহাসের খনি আছে। প্রত্নসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন দেবগ্রামের বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। সেখানেই ‘দেবগ্রাম দেবল রাজা পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি সংঘ’-র সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে।

তবে দেবগ্রাম যে প্রত্ন-ইতিহাস ক্ষেত্র, তা অবশ্য প্রায় অর্ধশতক আগে বুঝেছিলেন পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র ওই এলাকায় খননের ব্যাপারেও উৎসাহী ছিলেন। তত দিনে ওই এলাকায় প্রত্নসামগ্রী মিলতে শুরু করেছিল। ঘটনাচক্রে, পরেশচন্দ্রের দেবগ্রাম পরিদর্শনের কয়েক বছর আগেই চাকদহের বনমালীপাড়া গ্রামে বিল সংস্কার করতে গিয়ে একটি দেবীমূর্তি মিলেছিল। পদ্মাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা তিনমাথা বিশিষ্টা দেবী। এক হাতে খট্বাঙ্গ, অন্য হাতে বজ্র। এক হাতে আলগোছে তাঁর কণ্ঠহার ধরে আছেন তিনি। মহাযানী কিংবা বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মে দেবীমূর্তি মেলে। কিন্তু এমন ভঙ্গি বিরল। বলা হয়, বৌদ্ধ ধর্মে সোনা জ্ঞানের প্রতীক। তবে কি স্বর্ণহার ধরে থাকা জ্ঞানধারক মুদ্রা? ২০১৮ সালের জুলাই মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির বুলেটিনে দেবীমূর্তির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ওই এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের কথা অবশ্য এখনও লোকমুখে মেলে। এমনকী, আনুলিয়া গ্রামের কাছেই একটি গ্রাম আছে, নাম তার ‘বৃদ্ধকোল’। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে ‘কৌল’ শব্দটি পরিচিত। তবে কি বৌদ্ধ কৌল থেকেই বৃদ্ধকোল হয়েছে?

এখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও ছিল। চুর্ণী নদীর মজে যাওয়া খাত থেকে (মতান্তরে চাষের লাঙলের ফলায়) উদ্ধার হয়েছিল একটি বিষ্ণুমূর্তি। আনুলিয়ার কেদারনাথ পাঠাগারের কাছে বটতলায় পূজিত হয় মূর্তিটি।

পিছিয়ে যাই আরও কয়েক দশক। আনুলিয়া থেকেই ১৮৯৮ সালে উদ্ধার হয়েছিল লক্ষ্মণ সেনের আমলের একটি তাম্রপট্ট। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ১৮৯৯ সালে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘ঐতিহাসিক চিত্র’-এ প্রথম এটি প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ফের এই পুরালেখর পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্র। ১৯২৯ সালে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহশালার তৎকালীন কিউরেটর ননীগোপাল মজুমদার বিশদে এই লেখর টীকা-সহ পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের ৯ ভাদ্র জারি করা তাম্রপট্টটির মূল বিষয়বস্তু ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের অন্তর্গত মাথরণ্ডিয়ার একটি জমি (খণ্ড ক্ষেত্র) দান করা। রঘুদেবশর্মণ নামে এক ব্রাহ্মণকে সেই জমি দান করছেন খোদ রাজা লক্ষ্মণ সেন। সেই দানের কথা জানানো হয়েছে রাজকর্মচারী এবং সমাজের নানা প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও।

এমন নানা তথ্যের ভিত্তিতে দেবগ্রামকে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী বিজয়পুর হিসেবে গণ্য করার পক্ষে সওয়াল করেছেন বিশ্বজিৎ। তিনি অবশ্য বলছেন, কোনও পাথুরে প্রমাণ তাঁর হাতে নেই। তবে পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সম্ভাবনার কথা বলছেন। প্রথমেই তিনি তুলে ধরেছেন দেবলগড়ের প্রত্নক্ষেত্রে বিরাট আকারের প্রাসাদের কাঠামোর অস্তিত্ব। এই প্রত্নপ্রমাণের সঙ্গে তিনি ‘পবনদূত’ এবং ‘তবাকৎ-ই-নাসিরি’-র বর্ণনা মিলিয়েছেন বিশ্বজিৎ। এ কথা সত্যিই যে, ওই দুই বইয়েই সেন রাজত্বের জাঁকজমকের কথা রয়েছে। ত্রিবেণীর অদূরে বিজয়পুর সম্পর্কে ‘পবনদূত’ কাব্যে ধোয়ী লিখেছেন, ‘স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম্ ইত্যুন্নতং রাজধানী’। অর্থাৎ বিজয়পুর যেমন স্কন্ধাবার, তেমনই উন্নত রাজধানী। সংস্কৃতে ‘উন্নত’ শব্দটির অর্থ যেমন উঁচু বোঝায়, তেমনই জাঁকজমকপূর্ণও বোঝায়। মিনহাজ়-ও বলছেন, ‘নৌদিয়া’ শহরের মূল তোরণ পেরিয়ে ঢুকেছিলেন বখতিয়ার খিলজি। রায় লখমনিয়া পালানোর পরে তাঁর পরিবারের স্ত্রী, দাসীদের পাশাপাশি ফেলে যাওয়া সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন বখতিয়ার। তার পর যে লুণ্ঠন হয়েছিল তাতেও প্রচুর সম্পত্তি হাতিয়েছিল তুর্কি বাহিনী।

বিশ্বজিতের সওয়াল, ধোয়ী সমৃদ্ধ নগরের কথা বলেছেন যেখানে সুবিশাল বিষ্ণুমন্দির ছিল। বর্তমানে চাকদহ-বনগাঁ রোডের বিষ্ণুপুরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য পেয়েছেন বিশ্বজিৎ। ওই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির কথাও প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও, বিশ্বজিৎ তাঁর গবেষণায় ওই অঞ্চলের বিভিন্ন নদীর মরা খাত এবং গঙ্গার গতিপথ বদলের সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন। এই পর্বেই বিশ্বজিৎ উল্লেখ করেছেন, ২০০০ সালের বন্যার পরে আবিষ্কৃত একটি কবর। যেখান থেকে প্রায় সাড়ে ছ’ফুট লম্বা বলবান পুরুষের কঙ্কালের সন্ধান। যে চেহারার সঙ্গে তুর্কিদের চেহারার সাদৃশ্য আছে। আক্ষেপের কথা, সেই কঙ্কালগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়নি। এর পাশাপাশি রাজধানী হিসেবে নবদ্বীপের সম্ভাবনা খারিজ করতে গিয়ে বিশ্বজিতের যুক্তি, শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)-এ বলা হয়েছে, ‘নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি/ যহিঁ অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোঁসাঞি।’ নবদ্বীপ সেন রাজাদের রাজধানী হলে কি গ্রাম হিসেবে পরিগণিত হত?

বিশ্বজিতের সওয়ালে যুক্তি অবশ্যই আছে। বখতিয়ারের হামলাস্থল হিসেবে দেবগ্রাম-আনুলিয়ার জোরালো সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ওই এলাকাই লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল কি না, সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। এ কথা ঠিকই যে ধোয়ী ‘বিজয়পুর’-কে স্কন্ধাবার এবং রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবস্থানগত ভাবে ত্রিবেণী সংলগ্ন বিজয়পুর বর্তমানে দেবগ্রামের কাছেপিঠে হওয়াও সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিজয়পুর যদি রাজধানী হবে, তা হলে সেন আমলের তাম্রপট্টগুলি কেন ‘বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার’ থেকে জারি করা হত? আনুলিয়া তাম্রপট্টের ক্ষেত্রেও বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সে সময়েও যে রাজকার্যের সদর দফতর বিক্রমপুরেই ছিল, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

মিনহাজ়ের বিবরণী নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে। নদিয়া দখলের বহু বছর পরে মিনহাজ় লক্ষ্মণাবতীতে আসছেন। সেখানেই তিনি দু’জন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখে বখতিয়ারের কথা শুনছেন। সেই বিবরণীতে রং চড়ানো হয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। ‘তবাকৎ’-এ নানা ছত্রে নানা আজগুবি ঘটনাও চোখে পড়ে।

মিনহাজ় লিখছেন, লক্ষ্মণ সেনের জন্মবৃত্তান্ত। বাবার মৃত্যুর সময় লক্ষ্মণ মাতৃগর্ভে। প্রসবের সময় উপস্থিত হলে রাজজ্যোতিষীরা বলেন যে, দু’ ঘণ্টা পরে জন্মালে ৮০ বছর রাজত্ব করবেন। তাই তাঁর মা মাথা প্রসব রুখতে দুই পা বেঁধে হেঁটমুণ্ড হয়ে থাকেন। শুভ ক্ষণ উপস্থিত হলে সন্তানের জন্ম দেন তিনি। তার পর নৌদিয়াকে রাজধানী করে রায় লখমনিয়ার ৮০ বছর রাজত্ব করেছেন। এ হেন ‘অলৌকিক’ গল্পের অবাস্তবতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সময় নিয়ে বিতর্ক নেই। মিনহাজ় এ-ও লিখছেন, রায় লখমনিয়াকে রাজজ্যোতিষীরা নদিয়া তুর্কিদের অধীনে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তুর্কি শাসকের দৈহিক বর্ণনাও দিয়েছিলেন। রায় লখমনিয়া তেমন কেউ আছে কি না, খোঁজ নিতে বলেন। জানা যায়, জ্যোতিষীদের বর্ণিত চেহারার সঙ্গে বখতিয়ারের সাদৃশ্য আছে। সে কথা জানার পরেই নদিয়া থেকে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বাসিন্দারা বঙ্গ এবং কামরূপে চলে গিয়েছিলেন। তবে রায় লখমনিয়া নিজের এলাকা ছেড়ে যাননি। অতঃপর, বাহিনী নিয়ে বখতিয়ার আসেন। তবে তিনি নিজের সঙ্গে ১৮ জন অশ্বারোহীকে নিজের সঙ্গে নেন। বাকিদের পিছনে আসতে বলেন। শহরের মূল তোরণ পেরিয়ে শান্ত ভাবে শহরে ঢুকে সোজা রাজপ্রাসাদের দিকে যান এবং ১৮ জন সেনাকে নিয়েই শুরু করেন হামলা। সে সময় রায় লখমনিয়া খেতে বসেছিলেন। হামলার খবর পেয়ে খালি পায়েই তিনি প্রাসাদের পিছন দিয়ে পালান। মিনহাজ়ের বিবরণী থেকে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সেন রাজত্বের অধীশ্বর কোনও সেনা সুরক্ষা ছাড়াই ছিলেন? সেন রাজধানী একই সঙ্গে স্কন্ধাবার-ও (সামরিক ঘাঁটি) ছিল। তা হলে সেই সেনা কোথায় গিয়েছিল? তুর্কি হামলার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেন কেন নদিয়ায় বসে রইলেন? কেনই বা এলাকা রক্ষার তোড়জোড় করলেন না? মিনহাজ় বর্ণিত নৌদিয়া কি আদৌ সেন রাজধানী ছিল? নাকি হামলাস্থল ছিল রাজধানী ব্যতীত কোনও সমৃদ্ধ নগর? এই প্রশ্ন থেকেই দেবল রাজার গড়ের ইতিহাস খোঁজা যেতে পারে।

প্রাচীন কাল থেকেই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকায় একাধিক বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্ত প্রাচীন সময় থেকেই ছিল। ওই দুই বন্দরের অবক্ষয়ের পরেও গঙ্গা-সহ বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে একাধিক বন্দর তৈরি হয়েছিল। সেই বন্দরগুলির সঙ্গে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মণ্ডপিকা কিংবা পেণ্ঠার মতো বৃহৎ বাজার না-থাকলেও এই বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজা শ্রীচন্দ্রের জারি করা তাম্রপট্টে ‘বঙ্গসাগরীয়-সংভাণ্ডারিয়ক’ নামে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত যোলামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ‘বঙ্গসাগরীয়-সংভাণ্ডারিয়ক’-র সঙ্গে ‘গ্রাম’ শব্দটি জুড়ে না-থাকায় অধ্যাপক চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত, সেটি গ্রামীণ এলাকা নয়। বরং একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

নিদর্শন: মৃৎপাত্রে উৎকীর্ণ নারীমূর্তির ভগ্নাংশ

একই ভাবে আনুলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের অধীনস্থ মাথরণ্ডিয়ার সঙ্গেও গ্রাম শব্দটি নেই। ওই তাম্রপট্টে উল্লেখিত হয়েছে, ‘মহাগণষ্ঠ’ শব্দটিও। যার অর্থ, বণিকসঙ্ঘের (গিল্ড) প্রধান। জমিদানের পট্টে বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মহাগণষ্ঠের উল্লেখ প্রমাণ করে, মাথরণ্ডিয়ায় বণিকদের প্রভাব ছিল। লক্ষ্যণীয়, মাথরণ্ডিয়া গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাম্রপট্ট জারি করা হয়েছিল সেই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার থেকেই। যা জোরালো ইঙ্গিত দেয়, ভাগীরথী-হুগলির তীরবর্তী বর্তমান নদিয়ায় সেনদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে বিক্রমপুর স্কন্ধাবার থেকে জারি হওয়া গোবিন্দপুর তাম্রপট্টের কথাও মাথায় রাখতে হবে। সেখানে বেতড্ড-চতুরকের (বর্তমানে হাওড়ার বেতড়) অধীনে বিড্ডারশাসন নামে একটি জায়গা দানের ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীদের পাশাপাশি মহাগণষ্ঠ পদের উল্লেখ আছে। ‘চতুরক’ ছিল গ্রাম এবং শহরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকা জনবসতি। লক্ষ্মণ সেনের এই দু’টি তাম্রপট্ট গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল জুড়ে একাধিক বাণিজ্য কেন্দ্রের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। এই দুই তাম্রপট্টের বিপ্রতীপে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ২৮ ভাদ্র জারি করা তর্পণদিঘি তাম্রপট্টের কথাও উঠে আসে। সেখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রির বেলাহিস্টি গ্রামে একটি জমি দান করছেন রাজা। অর্থাৎ গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ভৌগোলিক চরিত্র যে রাজ-নির্দেশে স্পষ্ট করা হত, সে ব্যাপারে বিতর্ক নেই।

এখানেই ফের নতুন প্রশ্ন জাগে। আজকের দেবগ্রাম-আনুলিয়াই কি সেন আমলের মাথরণ্ডিয়া? ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে সেই ইঙ্গিতই জোরালো। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মাথরণ্ডিয়ার পরিসীমা এবং বর্তমান দেবগ্রাম-আনুলিয়ার পরিসীমা এক নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক ক্ষেত্র এবং পরিসীমার বদল স্বাভাবিক। তবে মিনহাজ়ের লেখাতেও স্পষ্ট, বখতিয়ারের হামলার জায়গা বড় মাপের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাই বিদেশি ঘোড়া ব্যবসায়ীদের দেখতে মানুষজন অভ্যস্ত ছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেও আদিপর্বে বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মাথরণ্ডিয়ার (বর্তমান আনুলিয়া-দেবগ্রাম) সম্ভাবনা যথেষ্ট জোরালো। স্থানীয় বৃদ্ধকোল গ্রামের মজে যাওয়া খাল থেকে বিরাট আকারের নৌকোর ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। যেমন দেবগ্রাম-আনুলিয়ায় যত্রতত্র মেলে মাকড়া পাথরের তৈরি পাথরের চাঁই। নির্দিষ্ট ভাবে কাটা সেই পাথরের চাঁইয়ের মাঝে গোলাকার গর্ত। যা থেকে অনুমান করাই যায়, নৌকো নোঙর করতেই ওই পাথরগুলি ব্যবহার করা হত। এই গ্রামের চার পাশ থেকেই মিলেছে বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, বিভিন্ন সময়ের মৃৎপাত্রের টুকরো, লম্বা গলার পানপাত্র (অ্যাম্ফোরা) ইত্যাদি নানা প্রত্নবস্তু। যা সাক্ষ্য দেয়, দীর্ঘ সময় থেকেই সাংস্কৃতিক লেনদেনের কেন্দ্র ছিল এই এলাকা। যে লেনদেন একটি বাণিজ্যকেন্দ্রেই সম্ভব। নদী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতির প্রমাণ দেয় ওই এলাকার মরালী, হাঙড়ের মতো বিভিন্ন নদীর প্রাচীন খাত। কিছু কিছু জলাশয় বা বিল রয়েছে, ভূগোল এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে যা নদীর খাত বদলের চিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছে। ওই নদীর খাতের কাছাকাছি এলাকাতেই রয়েছে বিরাট উঁচু প্রাচীরের অবশেষ। যা দেখে দুর্গ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু নদীর পাড়ে যে কোনও বাণিজ্যকেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য উঁচু বাঁধ দেওয়া বা প্রাচীর তৈরি করাও কি অযৌক্তিক? আশপাশের যে নির্মাণ, তা উৎখনন না হলেও আঁচ করা যায় যে একাধিক বাড়ির কাঠামো মাটির তলায় আছে। বাণিজ্যকেন্দ্রে গুদাম এবং দোকানের সারির সঙ্গে যার মিল থাকতেই পারে। এই উঁচু বাণিজ্যন্দ্রেরই বর্ণনা কি ধোয়ী দিয়েছিলেন? কারণ বিজয়পুরকে তিনি বলেছিলেন, ‘উন্নত রাজধানী’। ‘উন্নত’ শব্দের একটি অর্থ উঁচু। তবে কি বৈভবশালী বাণিজ্যনগরী কবির কল্পনায় স্কন্ধাবার এবং রাজধানী হিসেবে ফুটে উঠেছিল?

এই বৈভবশালী নগরীর কথা যখন ওঠে, তখনই সামনে আসে ‘পবনদূত’ কাব্যে উল্লিখিত বিরাট বিষ্ণুমন্দিরের কথা। শুধু একটি বিষ্ণুমন্দির নয়, ওই এলাকায় যে বহু-বহু বিষ্ণুমন্দির ছিল, তার প্রমাণ নানা জায়গা থেকে প্রাপ্ত কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। সেন রাজারা যে বৈষ্ণব ছিলেন, সে কথা তো তাম্রপট্টেই স্পষ্ট। তাঁরা নিজেদের ‘পরমবৈষ্ণব’, ‘পরমভট্টারক’ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করছেন। সে দিক থেকে বিষ্ণুর মন্দির তৈরি অস্বাভাবিক নয়। একই ভাবে বৌদ্ধমূর্তিগুলিও ধর্মীয় সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত দেয়। তবে সেই মন্দির যে রাজাই তৈরি করিয়েছিলেন, এ কথা মেনে নেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। গুপ্ত রাজাদের পরবর্তী সময় থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে উপমহাদেশের নানা প্রান্তেই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে মন্দিরের উপস্থিতি পাওয়া যায়। শুধু উপস্থিতি নয়, বণিক এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও মন্দিরগুলি সম্পর্কিত ছিল, একাধিক গবেষণাতেও তার প্রমাণ মিলেছে। তাই মাথরণ্ডিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র হলে তার চার পাশে মন্দির তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

হিসামুদ্দিন এবং হুসামুদ্দিনের জবানি শুনে মিনহাজ়ের রচিত ‘তবাকৎ-ই-নাসিরি’ লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা এখানেই প্রশ্নের মুখে পড়ে। সেন রাজত্বের অধীশ্বর লক্ষ্মণ সেন অসুরক্ষিত অবস্থায় বাণিজ্যকেন্দ্রে থাকবেন এবং হামলা শুনে তড়িঘড়ি পালিয়ে যাবেন, এই দাবির যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত নয়। এর পাশাপাশি যে পথ ধরে বখতিয়ার আসছেন তা থেকে স্পষ্ট, অভিযানের উদ্দেশ্য যত না রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, তার থেকেও বেশি ধনসম্পদ আহরণ। তাই প্রতিপক্ষের সামরিক ঘাঁটি এবং রাজধানীর বদলে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র লুণ্ঠনই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। প্রশ্ন ওঠে, বখতিয়ারের হামলার জেরে সেই পলাতক কি মাথরণ্ডিয়ার বণিকসঙ্ঘের অধিপতি? সম্ভ্রান্ত বণিকের অর্থভান্ডার যে রাজ-কোষাগারের থেকে যে কম কিছু নয়, তার প্রমাণ আধুনিক ভারতেও বিদ্যমান। হতেই পারে, সেই পলাতক বণিককেই রায় লখমনিয়া বলে দেগে দিয়েছিলেন হিসা এবং হুসা।

রাজবৈভবের সমতুল ঐশ্বর্যের মালিক সেই বণিকই যে লোকমুখে ‘দেবল রাজা’ হয়ে ওঠেননি, তা-ই বা কে বলতে পারে?

ঋণ স্বীকার: দেবলগড় আনুলিয়া প্রত্নক্ষেত্র: হারানো এক রাজধানীর সন্ধানে - বিশ্বজিৎ রায়/ ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি - রণবীর চক্রবর্তী / ইনস্ক্রিপশনস অব বেঙ্গল: তৃতীয় খণ্ড/ বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়/ মধ্যযুগের ভারতীয় শহর - অনিরুদ্ধ রায়

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)