সংখ্যাটিতে ছ’টি বিভাগ: স্বাস্থ্যের নৈতিক দাবি, বিশ্বের কিছু দেশে স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ভারতে স্বাস্থ্য সমস্যা ও উদ্যোগ, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের নানা দিক, স্বাস্থ্যের কিছু সামাজিক সংযোগ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বই, সংজ্ঞা-সূচকের সঙ্গে পরিচয়। প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, “ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার বড় বিচ্যুতির মধ্যে পড়ে, অভিজাতদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, শ্রমজীবী মানুষদের বেশির ভাগের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের সংবেদনশীলতার অভাব, মুনাফার স্বার্থের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং অযৌক্তিকতা ও বাজারের শোষণ সম্পর্কে এক বধির নীরবতা।” লিখেছেন অমর্ত্য সেন, জঁ দ্রেজ়-রীতিকা খেরা, দিলীপ ঘোষ, অভিজিৎ চৌধুরী, পুণ্যব্রত গুণ প্রমুখ।

অনুষ্টুপ, স্বাস্থ্য ও সমাজ সংখ্যা

অতিথি সম্পা: কুমার রাণা, বিষাণ বসু

৬০০.০০

ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও বিশ শতকের প্রবাদপ্রতিম ক’জন সঙ্গীতগুণীর মূল্যায়ন তুলে ধরেছে এই সংখ্যাটি। সলিল চৌধুরী তালাত মাহমুদ ও জাকির হুসেনের স্মৃতিচারণ ও সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণের পাশেই পদ্মবিভূষণ প্রভা আত্রে, ধ্রুপদিয়া শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা। গান ও তার অনুষঙ্গে প্রাসঙ্গিক চারটি গ্রন্থ-আলোচনা ছাড়াও ক্রোড়পত্রে উঠে এসেছে বাবা আলাউদ্দিন খাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি মাইহার ব্যান্ডের ইতিহাস ও বাঁকবদল। সঙ্গীতমনস্ক পাঠকের ভাল লাগবে, পত্রিকা জুড়ে চিত্র-অলঙ্করণগুলিও শোভন।

তাঁতঘর একুশ শতক, বিশেষ সঙ্গীত সংখ্যা

সম্পা: অরূপ আস

৩৮০.০০

সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের প্রভাবশালী কলমদের বাংলা অনুবাদে পাঠকদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ করায় এই পত্রিকা। দু’টি ক্রোড়পত্র নিবেদিত গত বছর সাহিত্যে নোবেলজয়ী হ্যান কাং ও ২০০৩-এ নোবেলজয়ী লেখক জে এম কোয়ের্টজ়ির প্রতি শ্রদ্ধায়। হ্যান কাং-এর নোবেল অভিভাষণ ও আর একটি বিখ্যাত কাজ দ্য হোয়াইট বুক অনুবাদে পড়তে পারবেন পাঠক, ওঁর লেখালিখি নিয়ে মৌলিক নিবন্ধও। ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত কোয়ের্টজ়ির তিনটি ছোটগল্প নির্বাচনের সিদ্ধান্তটি প্রশংসনীয়। এ ছাড়াও রয়েছে ইন্তেজ়ার হুসেন ও নাইহার মাসুদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের অনুবাদ, গল্প, কবিতা।

ধূসর শহর, ক্রোড়পত্র: হ্যান কাং, জে এম কোয়ের্টজ়ি

সম্পা: দেবাশিস চক্রবর্তী

৩০০.০০

“সভ্যতার ইতিহাস একথা বারবার প্রমাণ করেছে যে, নৈতিকতা, স্বার্থহীনতা এবং সর্বস্তরে নির্ভীক ঐকচেতনা, সংহতি, বিকল্প রাজনীতি-বোধের জন্ম দেয়, বড়ো ধরনের পরিবর্তন এ সবের সমারোহেই সম্ভব হয়,” ভূমিকায় লিখেছেন সম্পাদক। আর জি কর আন্দোলন এই বিকল্প গঠনমূলক রাজনীতির সম্ভাবনার দ্যোতক হওয়ার জন্য তা-ই হয়ে উঠেছে মুখ্য বিষয়। সরাসরি এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কেবল দু’টিই প্রবন্ধ পাওয়া গেল, যদিও প্রবীর গুহরায় আমলাদের উপর চাপের আবহের যে উপভোগ্য বিবরণ দিয়েছেন, তা রাজনৈতিক যথেচ্ছাচারের অন্য পিঠ। পুস্তক সমালোচনা অংশে বারোটি মূল্যবান নিবন্ধ। দেশভাগের উত্তরপ্রজন্মকে নিয়ে মনন কুমার মণ্ডল-সম্পাদিত বইয়ের আলোচনা করেছেন গোপা দত্তভৌমিক, তত্ত্বের দৃষ্টিতে কবিতার অনুবাদ নিয়ে লিখেছেন সঞ্জীব দাস। গভীর, কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

পরিচয়, পথের ইঙ্গিত: বিচার চাই

সম্পা: অভ্র ঘোষ

২০০.০০

শতবর্ষ পেরোল তপন সিংহের, বাংলা ছোট পত্রিকায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য থাকবে না, কী করে হয়! এই সংখ্যাটি আর একটু তলিয়ে ভেবেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই শিল্পী-চলচ্চিত্রকারের মনের মানুষ, দু’জনের সেই সংযোগ-সম্পর্ককে ধরতে চেয়েছে দু’মলাটে। রবীন্দ্র-কাহিনিনির্ভর তপন সিংহের ছবিগুলির নানা খবর, সিনেমার স্টিল বুকলেট-কভার লবি-কার্ড’সহ নানা স্মারকের প্রতিলিপি, বিশিষ্ট লেখকদের আলোচনা। রণেন আয়ন দত্ত লিখেছেন, কাবুলিওয়ালা দিয়েই চলচ্চিত্রের পোস্টার-বিশ্বে প্রবেশ তাঁর। আর ছাপা হয়েছে কাবুলিওয়ালা-র সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য ও ছবিতে ব্যবহৃত গানগুলি, ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে তপন সিংহের নিজের অনুভব।

বৈশাখী, তপন সিংহের রবীন্দ্রনাথ

সম্পা: ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

২৬০.০০

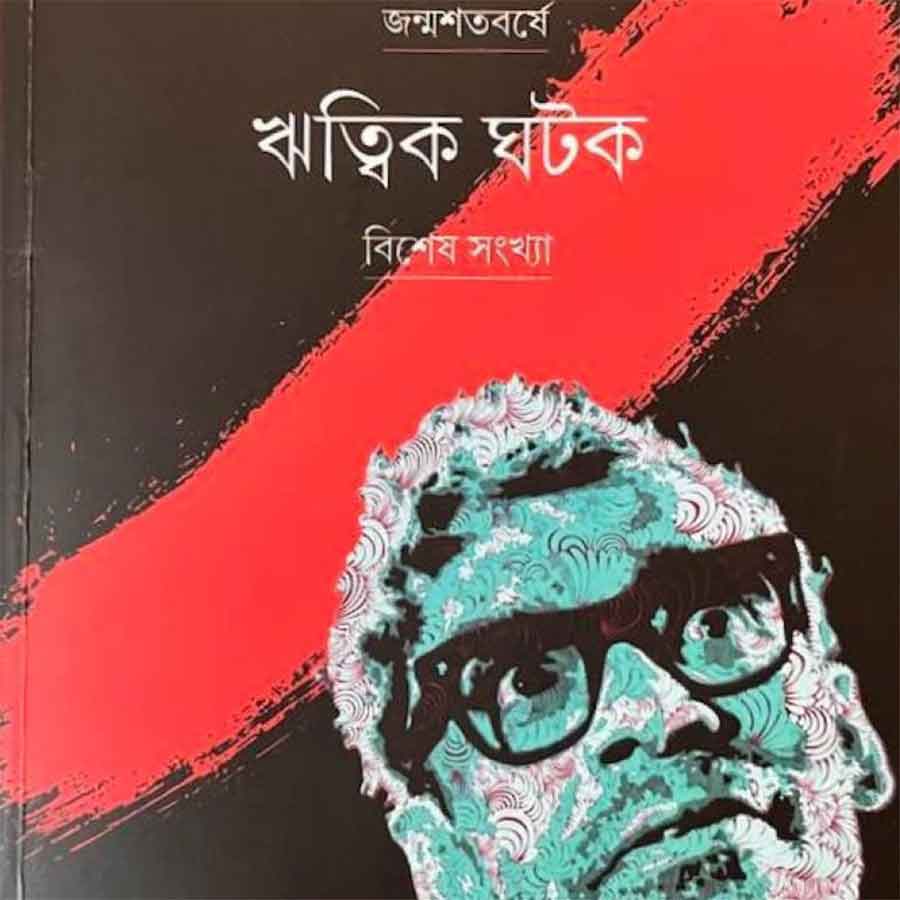

শতবর্ষ, একশো পঁচিশ বা দেড়শো— খ্যাতকীর্তিদের জন্মের এই স্মারকগুলি ধরে অনেক পত্রিকা-সংখ্যাই বেরোয়, উল্টেপাল্টে দেখা যায় তাদের অধিকাংশ হয় পুনর্মুদ্রণ নয় চর্বিতচর্বণ। ঋত্বিক ঘটকের শতবর্ষে তৈরি এই পত্রিকা-সংখ্যাটি সেই বাজারে বিরল ব্যতিক্রম। শোভনলাল দত্তগুপ্ত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মৈনাক বিশ্বাস বিদ্যাথী চট্টোপাধ্যায় অভ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের ঋত্বিক-ভাবনা অনেক সময়ই প্রচলকথা ও ধারণার সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে গিয়ে বার করে এনেছে ছকভাঙা শিল্পী-পরিচালকের মন ও মনন। তাঁর লেখাপত্র, সিনেমা-সঙ্গীত-সমাজ-রাজনীতি ভাবনাকে অন্য লেখকদের লেখাগুলিও দেখতে চেয়েছে রাজ্য রাষ্ট্র ও বিশ্বের তাৎকালিকতার প্রেক্ষিতে।

সংবর্তক, জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক

অতিথি সম্পা: মানস ঘোষ

২৯০.০০

শেষ বৈশাখের বাষ্পহীন পরিষ্কার আকাশ, যাতে অতি ফিকে অতি লঘু একটা লালের আভা লেগে থাকে— এমনটাই লিখেছিলেন দেবারতি মিত্র, মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা ও জীবন প্রসঙ্গে। এই কবি-দম্পতির দিনানুদিনের বেঁচে থাকার বৈভব আর আশ্চর্য মনন নিয়ে রুশতী সেনের রচনা। প্রখর গ্রীষ্ম থেকে শান্ত ধূসর হেমন্তকাল... রবীন্দ্রগানের ভিতর দিয়ে ঋতু পরিবর্তনের এই ধারায় কী ভাবে জাগিয়ে তুলতেন শিশুমন, শতবর্ষী সেই শিক্ষাগুরু সুচিত্রা মিত্রের কথা লিখেছেন শ্রাবন্তী ভৌমিক। শতবর্ষে সমরেশ বসুকে নিয়ে আলোচনাদির সঙ্গে শতবর্ষ-পেরোনো মৃণাল সেন, সোমেশ্বর ভৌমিকের কলমে।

কারুকথা এই সময়, প্রথম সংখ্যা ১৪৩১

সম্পা: সুদর্শন সেনশর্মা

৪০০.০০

“১৮৭৫ সালে ৭৯টি হাতির একটা দলকে স্যান্ডারসন সাহেব ঢাকা থেকে ব্যারাকপুরে পাঠিয়েছিলেন পায়ে হাঁটিয়ে। সময় লেগেছিল প্রায় দু’মাস। মাঠঘাট, নদী পেরিয়ে এদের দিনের পর দিন আসতে হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, একটা হাতিও পথে মারা যায়নি বা অসুস্থ হয়নি।” ‘কলকাতার শেষ শিকারি’ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের এ-হেন মণিমুক্তোখচিত লেখা দিয়ে এ সংখ্যার শুরু। পুরাণে, সাহিত্যে, শিল্পে, লোকসংস্কৃতিতে হাতির বিবিধ বিচিত্র উপস্থিতি ও ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন প্রবীণ-নবীন লেখকেরা। সেই সঙ্গে আছে ফিল্ম ও সার্কাসের হাতি, সংগ্রহশালা ও ব্যাঙ্ক নোটে হাতি, হাতিদের সংযোগের ‘ভাষা’, খোদাইচিত্রে হাতি নিয়ে লেখাও। তথ্য ও তত্ত্ব, কাহিনি ও ছবির সমাহার।

কিঞ্জল, হস্তী সংখ্যা

সম্পা: চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২৫০.০০

দু’শো পাতা ছাড়ায়নি, অথচ পড়ার ও ভাবার রসদ বিপুল, এমন সচরাচর দেখা যায় না আজ। ‘বিশেষ সংখ্যা’র ভাবালুতা নেই, পুনর্মুদ্রণের প্রাবল্যও না। রামচন্দ্র প্রামাণিক একটি নিবন্ধে যুক্তি ও তত্ত্ব সহায়ে লিখেছেন, কেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময় আগাগোড়া এক ‘না-হওয়া ক্লাসিক’। ছোটদের জন্য লেখা সুব্রত চক্রবর্তীর ১৯৭৫ সালের গল্প— এ যাবৎ অগ্রন্থিত— পড়তে পারার সুযোগই বা কম কিসে! কিন্তু সব ছাপিয়ে মূল আকর্ষণ নৈহাটির বিস্মৃতপ্রায় ছোটগল্পকার সোমনাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে ক্রোড়পত্র, একদা যাঁর নিয়মিত গল্পপ্রকাশের সাক্ষ্য ছিল দেশ পত্রিকায়। ব্যক্তিগত গদ্য, সোমনাথ হোর ও হিরণ মিত্রের স্মৃৃতিলেখা, দেবেশ রায়ের সৃষ্টিভুবন নিয়ে অভীক মজুমদারের প্রবন্ধ, প্রতিবেশী ভারতীয় ভাষার অনুবাদ-কবিতা: বড় প্রাপ্তি।

প্রতিবিম্ব, জানুয়ারি ২০২৫সম্পা: প্রশান্ত মাজী

২২০.০০

“অসম প্রেম, স্নেহ, করুণা, সময়, বিষাদ, মৃত্যুভয়, নির্ঘুম রাত্রি মিশিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিশ শতকের অর্ফিয়ুস...” ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন জয় গোস্বামী। ভাস্কর-সহ শঙ্খ ঘোষ আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা জয়ের পত্রাদি ঋদ্ধ করবে পাঠককে। গান নিয়ে তাঁর দীর্ঘ কথালাপ শুচিশ্রী রায়ের সঙ্গে, অন্য কথালাপটি কবিতা নিয়ে চিরন্তন কুণ্ডুর সঙ্গে। তাঁর কবিতা, কথাসাহিত্য, ভাবনার জগৎ নিয়ে বিবিধ প্রবন্ধাদি, সে সবের একটি রচনায় অভীক মজুমদারের মন্তব্য: “এত সাবলীল মসৃণতা বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরল।” বাড়তি পাওনা জয়ের জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি, মুখচ্ছবি, বইয়ের প্রচ্ছদ-প্রতিলিপি, ছবি।

আদম, জয় গোস্বামী সংখ্যা

সম্পা: গৌতম মণ্ডল

৬৫০.০০

তথাগত বিশ্বাসের কলমে শুরুর প্রবন্ধটি জরুরি এক সমস্যা তুলে ধরে। পথ চলতে বাসের গায়ে বা সাইনবোর্ডে, সিনেমার পোস্টারে বা বিড়ির মোড়কে আমরা যে বহুলিপি টাইপোগ্রাফি দেখি, সেখানে বাংলা ইংরেজি ও হিন্দি-উর্দু লিপির চেহারায় সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা কতটা? ডিজিটাল যুগে ব্র্যান্ডিং-এর প্রভাবে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি বা লাতিন লিপিই কল্কে পাচ্ছে, তার কুপ্রভাবে স্থানীয় ভাষার লিপির ডিজ়াইন যাচ্ছে ঘেঁটে। কী করণীয়, সেই অনুসন্ধান এখানে। প্রকাশনায় জনপ্রিয় ‘রূপসী বাংলা’ ফন্ট-এর আলোচনা; অনুচ্ছেদ-শুরুতে ‘ইনডেন্ট’ কেন আবশ্যক, সেই বিষয়ক ১৯৭৫-এর রচনা বঙ্গানুবাদে; শনিবারের চিঠি-তে ছদ্মনামে প্রকাশিত পরিমল গোস্বামীর চিঠি: মুদ্রণ ও হরফবিন্যাসে ‘ইকনমি’ কেন জরুরি তা নিয়ে।

হরফচর্চা ৬

সম্পা: সুস্নাত চৌধুরী

৬৫.০০

গত শতকে তিরিশের দশকে স্পেনের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে বহু নিরপরাধ নিরীহ নাগরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ হারান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাও। এই পটভূমি জানা না থাকলে তাঁর কবিতা বা রচনার অনুবাদ সহজতা ও সঠিক পথ থেকে চ্যুত হয়, স্প্যানিশ সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে এমনই মনে করেন মালবিকা ভট্টাচার্য, “অনুবাদককে তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে হবে।” অনুবাদকের মূলানুগ না হওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা নিয়ে দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের রচনা: ‘অনুবাদ করা সহজ নয়’। অনুবাদ ঘিরে এ পত্রিকায় বহুবিধ প্রবন্ধ, গুরুত্বপূর্ণ পুনর্মুদ্রণ, গ্রন্থালোচনা ও ক্রোড়পত্র।

অন্যলেখ, অনুবাদচর্চা সংখ্যা

সম্পা: দেবাশিস রায়

২৫০.০০

“ফর দি অ্যাপারেল অফ্ট প্রোক্লেমস দ্য ম্যান, ” হ্যামলেট নাটকের এই সংলাপ দিয়ে ভূমিকা শুরু করেছেন সম্পাদক। তাঁর পত্রিকাটিও পরিপাটি, পোশাকআশাক নিয়ে ভাবনাকে গেঁথেছে অতি যত্নে: পোশাকের ইতিহাস-রাজনীতি, ধর্ম-অনুষঙ্গ, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব— বাদ যায়নি কিছুই। পেশাগত পোশাক, পুরুষের পোশাক, বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক ঘিরে খবরদারি বনাম আত্মমর্যাদার লড়াই, ব্যতিক্রমী লিঙ্গ-যৌনতায় পোশাকের ভূমিকা: সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয় ছুঁয়ে ভাবনা-জাগানিয়া লেখা। দেবতাদের পোশাক থেকে স্কুল ইউনিফর্ম, লুঙ্গি টি-শার্ট পাতলুন জিন্স জ্যাকেট বর্ষাতি অন্তর্বাস মায় না-পোশাক— কিছু হারায়নিকো কভু।

শুভশ্রী, পোশাক-আশাক সংখ্যা

সম্পা: শান্তনু সরকার

৬০০.০০

ক্লাসের হিন্দু সহপাঠিনী মুসলমান মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে নারাজ। আর একটি মেয়েও একা বসে থাকে সারা দিন। জিজ্ঞাসা করতে জানা যায়, সে সাঁওতাল, তাই কেউ মেশে না তার সঙ্গে। মুসলমান মেয়েটি বন্ধুত্ব করতে চায় কিন্তু সে অনিচ্ছুক, অবিশ্বাসের বাধা ভাঙে না সহজে। পরিচিতির বহুস্তরীয় জটিলতার গল্প সোমাইয়া আখতারের লেখায়। নমিতা দাসের জবানিতে এক হতদরিদ্র মেয়ের জীবনসংগ্রামের কথা। স্বাতী ঘোষ লিখেছেন সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত সন্তানকে বড় করে তোলার পথে বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাতের কথা। শুভশ্রী ভট্টাচার্যের লেখায় তাঁর ‘আম্মা’ পাঠকের কাছে হয়ে ওঠেন রক্তমাংসের মানুষ। তুষ্টি ভট্টাচার্যের লেখায় গান শোনার মেদুর স্মৃতি।

রাবণ, জানুয়ারি ২০২৫

সম্পা: সোমাইয়া আখতার

২২৫.০০

“আসলে লেখালেখির প্রেক্ষাপট চেনা হলেও তোমার ভাবনায় আছে আন্তর্জাতিক স্বর, আলবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি, শেকড় চেনা হলেও তোমার জীবন দেখার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, কোনো গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।” আবেগী সম্পাদকীয়র এই কথাগুলিই অব্যর্থ ভাবে ব্যাখ্যা করে কমল চক্রবর্তীকে। সম্প্রতি প্রয়াত মানুষটি তাঁর লেখায়, ভাবনায়, ছায়ায় মায়ায় ও জীবনযাপনে ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম, সেই নানা দিক-আঙ্গিক ধরতে চেয়েছে এই সংখ্যাটি, পেরেছেও। ওঁর জীবন ও কাজ নিয়ে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন প্রবীণ-নবীন লেখকদের, সঙ্গে ওঁর জীবনপঞ্জি, নানা জরুরি তথ্য, কৌরব-কথা। প্রচ্ছদটি মায়াময়।

গহন, কমল চক্রবর্তী সংখ্যা

সম্পা: মোস্তাক আহমেদ

৭৫০.০০

‘উদ্যোক্তা’ শব্দটি অনেক বাংলা অভিধানে নেই, আর ‘উদ্যোগপতি’ তো এই আধুনিক কালের নির্মাণ বলা চলে। তা বলে কি বাঙালির কর্মোদ্যোগ নেই, ছিল না কখনও? অলস, শ্রমবিমুখ জাতি বলে তার যে দুর্নাম তা ঘুচিয়েছেন বহু বাঙালিই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে শুরু করে ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত ‘বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত’ এই সংখ্যায়। রামদুলাল দে সরকার মতিলাল শীল হেমেন্দ্রমোহন বসু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এঁদের কথা তো তবু জানা, রয়েছে শরৎকুমার লাহিড়ী চিন্তামণি ঘোষ দুর্গাচরণ গুপ্ত পি এম বাক্চি দুর্গাচরণ রক্ষিত অনাদিনাথ বসু-সহ এমন অনেকের কৃতিকথা, যাঁরা অচর্চিতপ্রায় বলা চলে। জরুরি কাজ।

কোরক, উদ্যোগপতি বাঙালি সংখ্যা

সম্পা: তাপস ভৌমিক

২৭৫.০০

‘বাঙালি’ পরিচয়টিই কি বাঙালির কাছে সবচেয়ে বড় পরিচিতি? গত সওয়াশো বছরের সমাজ-রাজনীতিতে এই প্রশ্ন বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন ভাবে এসেছে। এখনও যেমন চলছে অন্তত দু’টি টানাপড়েন— এক, এই বঙ্গে হিন্দির আগ্রাসন থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার; আর ওই বাংলায় ধর্মীয় পরিচিতির সঙ্গে বাঙালি সত্তার। পত্রিকাটি গত দু’টি সংখ্যাতেও অনুসন্ধান করেছিল বাঙালি জাতিসত্তার বিভিন্ন দিকের। বর্তমান সংখ্যায় বাঙালির উৎস, সাহিত্য ও ভাষা, চিন্তন ও কৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রদায়, এই চারটি বিভাগে সঙ্কলিত হয়েছে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। তবে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি পুনঃপ্রকাশিত। একই বিষয়ে নতুন লেখা সঙ্কলিত হলে ভাল হত।

দশদিশি, বাঙালি জাতিসত্তা ৩য় ভাগ

সম্পা: অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

৩৭৫.০০

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)