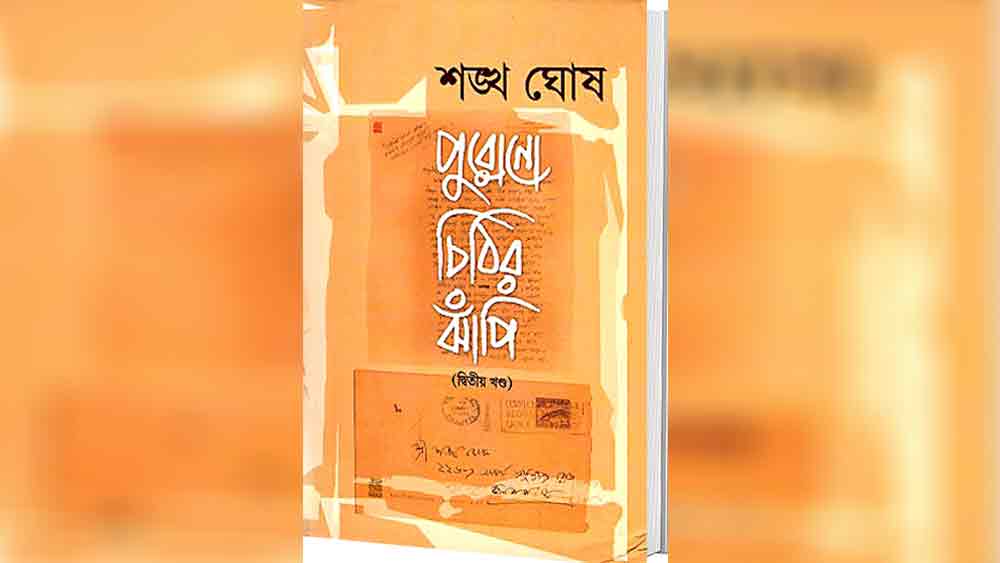

পুরনো চিঠির ঝাঁপি (দ্বিতীয় খণ্ড)

শঙ্খ ঘোষ

৪০০.০০

একুশ শতক

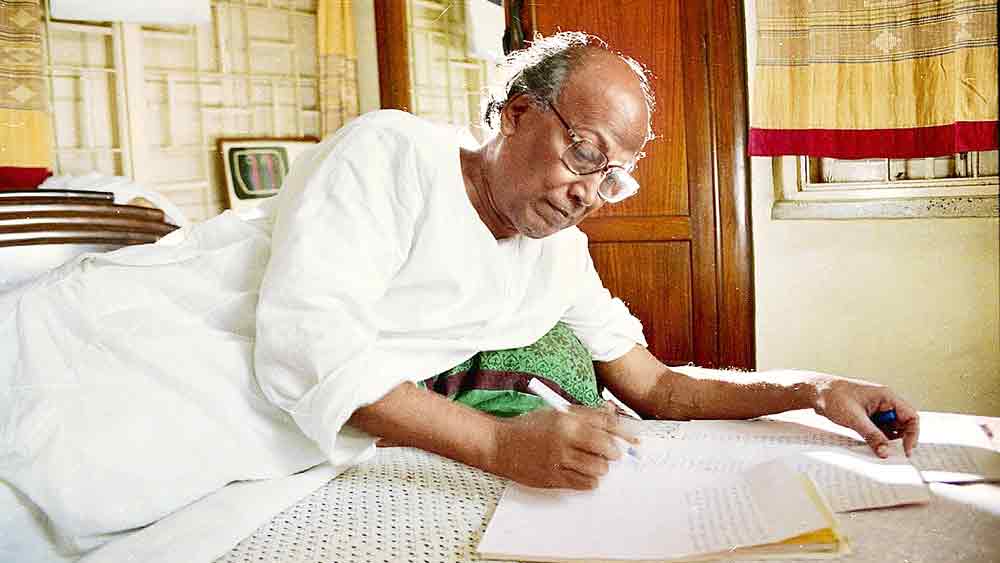

কইয়ে তো অনেকেই, লিখিয়েও বিস্তর। কিন্তু বলেছেন যত, তার চেয়ে বেশি শুনছেন; কিংবা লিখছেন যত, তার চেয়ে বেশি পড়ছেন— বলার এবং লেখার সামর্থ্য ও সুযোগের অধিকারী হয়েও— এমন মানুষ বিরল। শঙ্খবাবু তেমনই ছিলেন। তাঁকে ঘিরে যে চিঠির আনাগোনা, সেই সব ‘বিশেষ’ চিঠিকে ‘নির্বিশেষ’ পাঠ্য হিসাবে পাঠকের দরবারে মেলে ধরতে যখন তিনি ‘পুরনো চিঠির ঝাঁপি’ খোলেন, তখন তাঁর শোনার মন আর পড়ার গহন দুই-ই ওঠে জেগে। সাহিত্য হওয়ার শর্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আর নির্বিশেষের মধ্যে চলাচলের কথা খেয়াল করিয়ে দেন। কবি কোনও বস্তুকে, যা সাধারণের ‘নির্বিশেষ’, তাকে মনের মধ্যে নিজের বিশেষ করে আবার প্রকাশের মধ্যে ‘নির্বিশেষ’ সাধারণের করে দেন। এই নির্বিশেষ সাধারণ যদি অরসিক না হন, তা হলে কবির কথায় তাঁদের মন মজবে।

শঙ্খবাবুকে যাঁরা চিঠি লিখছিলেন, সে সবই বিশেষ, সেই চিঠিগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা নির্বিশেষ— রসিক বাঙালি পাঠকের পাতে তা পরিবেশন করলে সে ভোজে শামিল হতে পেরে তাঁরা খুশি হবেন। সে কাজই এ বইয়ের বিন্যাসে করে গিয়েছেন প্রয়াত কবি। চিঠিগুলির সূত্রে মানুষগুলির কথা, তাঁদের মেজাজ-মর্জির খবর, ভাবনার জগৎ নিজের বোঝার মন আর শোনার কান দিয়ে নির্ভার নিচু গদ্যে পাঠককে জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ।

আর, তাঁর সেই কথার চলনে গেঁথে দিয়েছেন চিঠিগুলি। মায়েরা যেমন তাঁদের গোপন ঝাঁপি খুলে সহসাই নানা আশ্চর্য সঞ্চয় সাজিয়ে দিয়ে আলোকিত করেন দৈনন্দিনের ঘর-দুয়ারকে, এখানেও বুঝি তা-ই হল। স্নেহ-মমতা-সখ্যে আটপৌরে ধরতাইতে চিঠিগুলি পরিবেশিত। কখনও আছে নির্বিশেষ বিশ্লেষণ। বাঙালি এখন বিশ্বায়িত বলেই হারিয়েছে অত্বর চিঠির সংস্কৃতি। এই অনিবার্য নিয়তি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী বা করা যায়! শঙ্খবাবুর পুরনো চিঠির ঝাঁপি বাঙালিকে ফিরিয়ে দেয় সেই সব দিন, যখন চিঠি লেখার আর চিঠি পড়ার নিভৃত আয়োজনে এসে পড়ত দুপুরবেলার নীরবতা, বিকেলবেলার যাই যাই সূর্যের আলো।

পুরনো চিঠির ঝাঁপি-র দ্বিতীয় খণ্ডে কবিদের সংখ্যাধিক্য। ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষ ঘোষাল, শামসুর রাহমান, কবিতা সিংহ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী, উৎপলকুমার বসু— নানা সময়ের নানা বয়সের কবি। কেউ কেউ নিতান্ত অনুজ, কেউ কেউ সমবয়সি প্রায়, আবার কেউ দু’প্রান্তের মধ্যবর্তী। কবিদের মনগুলি নানা রকম— সঙ্কটের তীব্র দাহ তাঁদের কখনও কখনও খুবই বিচলিত করে। তাঁদের অনেকেই শঙ্খবাবুর কাছে আশ্রয় আর নিরাময়ের জন্য এসে দাঁড়ান। ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছিলেন, “আপনার সঙ্গে কি দু-একদিন থাকা যায় না? জানবেন, আপনার কবিতা আমাকে শান্ত করে। চিঠিও।” (২৫-৫-৭৮) ভাস্করের চিঠি পাঠকের কাছে খোলার আগে শঙ্খ লেখেন, “নিঃসঙ্গতাবোধ, অক্ষমতার বোধ বা এমনকী আত্মপীড়নের বোধ অনেক কবিরই ক্ষেত্রে একটা প্রধান চরিত্রলক্ষণ হয়ে থাকে। এটা অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু এই কবির— কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর— সে-বোধ পৌঁছেছিল কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য চূড়ান্ত বেদনাময়তায়।” লক্ষণীয়, এখানে ধরতাই গদ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিশেষকে অন্তরালে রেখে কবি-জীবনের নির্বিশেষ একটি লক্ষণ, যা ভাস্করের মধ্যে প্রকাশিত, সে সম্বন্ধে নিচু গলায় কথা বলছেন পাঠক শঙ্খ ঘোষ। অবশ্য ভাস্করের আকুতি ব্যক্তিবিশেষের কাছেই— “আপনার কাছে আমার গোপনতার ঢাকনা খুলে যাক।” (২৭-৯-৮১) শঙ্খবাবুর কাছে এই যে নানা জন নানা ভাবে আশ্রয় চাইছেন, সেই বিচিত্রকর্মা কবি-লেখকদের নিয়ে সুসামাজিকেরা কৌতুকও কম করতেন না। যেমন, বন্ধু অলোকরঞ্জনের মা, মাসিমা, স্নেহভাজন সুভাষ ঘোষালকে বলেছিলেন, “তুমি তো মাথা নিচু করে পড়ো, আর শঙ্খ যে সে-সময়টায় ঘুমোয় তা তো জানতে পার না।” মাসিমার এই কৌতুকে স্নায়ুপ্রবণ সংবেদনশীল সুভাষ ঘোষালের ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। শেষে শঙ্খবাবুকেই বোঝাতে হল, সুভাষ যা পড়েন তিনি খুবই মন দিয়ে শোনেন। ব্যক্তিগত আশ্রয়বাঞ্ছা আর পাণ্ডুলিপি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসা জয়ের চিঠির অবলম্বন। পড়লে বোঝা যায়, নিজের কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে জয় গোস্বামী কতটা সচেতন। “আহা, ওহো, অহো, ছোঃ— এই ধরণের শব্দ ঐটুকু বইতেই ১০ বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে খুব স্পষ্ট কোনো ম্যানারিজমের পাল্লায় পড়ে গেছি কি?” জয়ের চিঠির আগে শঙ্খবাবু লেখেন, “আমার অনেক সৌভাগ্যের মধ্যে একটি এই যে সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত এ-কবির নিরন্তর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি।” জয়ের কবিতা সম্বন্ধে লেখেন, “সর্বস্বজোড়া আত্মোদ্ঘাটনে ভরে উঠছে এক তরুণ কণ্ঠ, তার পরবর্তী তিন দশক জুড়ে বাংলা কবিতাকে এক বিস্ময়কর— প্রায় অবিশ্বাস্য— বিস্তার দেবে যে স্বর।”

অনুজকে এ ভাবে বরণ করে নিতে পারতেন, তার একটা কারণ বোধ হয় বঙ্গ সংস্কৃতিতে বহুমাত্রিকতা ও গুণগ্রাহিতার যে ঐতিহ্য ছিল, তার স্পর্শ পেয়েছিলেন তিনি। শুধু স্পর্শ পেলেই তো হয় না, তা ধারণ করার যোগ্য অধিকারী হতে হয়। কবিরা যেমন আশ্রয় নিতেন তাঁর কাছে, তেমনই জ্ঞানচর্চার অন্য পরিসরেও ছিল তাঁর সমান আনাগোনা। ১৯৭৮-এ মাসিক পত্রিকা হিসাবে বারোমাস আত্মপ্রকাশ করল। মনন আর সৃষ্টিশীলতার এমন অধিকরণ বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে খুবই বিরল। অর্থনীতিবিদ প্রয়াত অশোক সেন চাইছিলেন, এ পত্রিকার সঙ্গে নানা ভাবে শঙ্খের যোগ সাধিত হোক। “পত্রিকার জন্য শুধু অনুরোধ করে করে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। বিরক্ত হবেন না। কিছু লেখা আপনার কাছ থেকে না পেলে বারোমাস-এর তাৎপর্য রক্ষা করা যাবে না।” বারোমাস-এ থিয়েটার বিভাগের কথা আলাদা করে ভাবছিলেন অশোক সেন, সে বিভাগের আংশিক দায়িত্ব দিতে চাইছিলেন থিয়েটারমনস্ক অনুজ শঙ্খ ঘোষকে। অনুজের প্রতি অগ্রজের এই নম্র অনুরোধ, স্বীকৃতি— খুব তো বেশি দিনের কথা নয়, অথচ মনে হয় যেন কবেকার কথা। আসলে, এখন এ স্বভাব বিরল ও লুপ্তপ্রায় বলেই নিকট অতীতকে আত্মম্ভরী সাম্প্রতিকের সূত্রে সুদূর সত্যযুগ বলে মনে হয়।

অশ্রুকুমার তাঁর বন্ধু। চিঠির নীচে লেখেন: ‘ছিদ্রান্বেষী বন্ধু অশ্রু’। শঙ্খবাবুর প্রবন্ধ ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’ বিষয়ে তাঁর নানা প্রশ্ন। শঙ্খের দ্বিপ্রান্তিক এক পার্থক্য নির্মাণকে প্রশ্ন করেন তিনি। “‘বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলা’ এবং ‘ভিতরের দিকের ক্ষরণ’— এই রকম পার্থক্য কি মেনে নেওয়া যায়। অনেক মহান কবিতায় ভিতর-বাইরেকে এক বিন্দুতে মিলে যেতে দেখি না আমরা?” প্রশ্নশীল হলেই কিন্তু বন্ধুতার সম্পর্কে অপঘাত নেমে আসে না।

এ বইতে কত জনের চিঠিতে কত যে উদ্ধারযোগ্য ছবি। কবিতা সিংহ লিখেছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম শঙ্খকে— “আমার জন্ম শিক্ষা বিবাহ বৈধব্য সবই কলকাতায়, তবু বলছি এত বৃহৎ সিরিয়ার জঙ্গল আর পৃথিবীতে নেই।” (১০-৯-৮৭) উৎপলকুমার বসুর চিঠিতে আছে— “তাঁর [গ্যালিলিওর] হাতে-গড়া ছোট খেলার দূরবীন মানুষের জাগতিক জ্ঞানের একটা আপাদমস্তক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল।” (২৪-১০-১৯৭৩) হাতে-গড়া শব্দবন্ধে চোখ আটকে যায়। চিঠি লেখা আর চিঠি পড়ার জগৎ থেকে দূরে বসে মনে হয় চিঠি, অত্বর চিঠি, আসলে আমাদের বিভাজিত জ্ঞানকাণ্ডকেই প্রশ্ন করে। এক জন মানুষের কাছে কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অর্থনীতিবিদ বড় সামাজিক পরিচয়হীন সাধারণ চিঠিতে নিজেদের খোলেন— খুলতে-খুলতে কথা কইতে-কইতে যে বলা-শোনার আলাপ-বিস্তার, তা বাঙালির সামাজিক চালচিত্রের বহুবর্ণময়তায় মিশে যায়। কবি শঙ্খ ঘোষ সেই বিচিত্রের অধিকরণ।