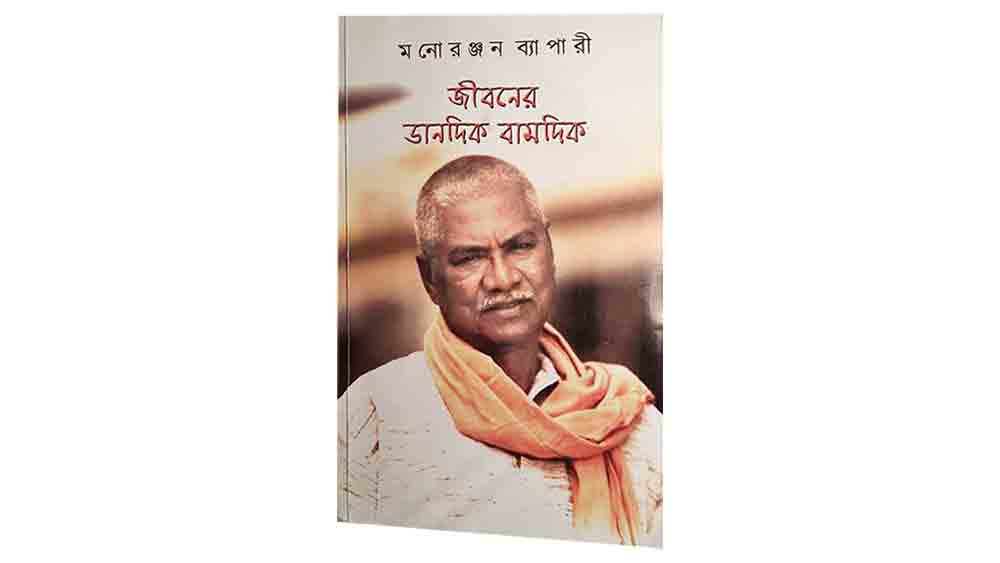

জীবনের ডানদিক বামদিক

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

৫৫০.০০

ঋতবাক

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখনী একাধারে ফুটিয়ে তোলে ব্যাধিগ্রস্ত বঙ্গ সমাজজীবনকে, অন্য দিকে দেখায় সামজিক বিভেদের থেকে আরোগ্য লাভের স্বপ্ন। আলোচ্য বইটিতে এমন মোট ২২টি প্রবন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত জাতিবিদ্বেষ, নারী-নির্যাতন, দেশভাগ, ধর্মীয় লাঞ্ছনা, দলিতের জন্মজনিত যন্ত্রণা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুঁজিবাদের মতো বিষয়। প্রথাগত তত্ত্বের বাইরে গিয়ে লেখক প্রতিটি বিষয়েই জীবনকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ ফুটিয়ে তুলেছেন। মিশিয়ে দিয়েছেন বর্ণবৈষম্য এবং শ্রেণিভেদের তত্ত্বগুলোকে। বলেছেন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকে ঢেলে সাজানোর কথা, যেখানে সংখ্যাগুরু মানুষ হবেন নিম্নবর্গের আর কিছু সংখ্যক মানুষ হবেন শিক্ষিত উচ্চবর্গের— ঠিক যেমনটা সমাজের জনবিন্যাস অনুপাতে দেখা যায়।

বাস্তববাদী মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখনীতে যেমন উঠে এসেছে সাংস্কৃতিক পরিচিতির রাজনীতির বিশ্লেষণ, তেমনই প্রকাশ পেয়েছে শ্রেণিশোষণের ভয়াবহতার নিদর্শন। তাঁর চোখে বঙ্গজনসভ্যতায় ভদ্রলোক-ছোটলোকের যে ভেদ, তা প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজিবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের সম্মিলিত কর্তৃত্বের ফল। তাঁর মতে, কাস্ট-ক্লাসের সম্মিলিত বিভেদ অনুভূমিক নয়, বরং আড়াআড়ি (উলম্ব)— যার এক প্রান্তে রয়েছেন উচ্চবর্গের বাবু শ্রেণির ভদ্রলোক, যাঁরা জাতিগত-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পুঁজিকে কুক্ষিগত করে রাখেন শিক্ষা, মেধা, ভদ্রতা, প্রশাসনিক ও দলগত ক্ষমতা, এবং ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে। আর এঁদের বিচরণ সমাজের সকল ক্ষেত্রে, নেতৃস্থানে। ঠিক অপর প্রান্তে রয়েছে গরিব, পুষ্টিহীন, শিক্ষাহীন, বাসস্থানহীন, পিছিয়ে পড়া জাতের মানুষের সারি— যাঁদেরকে সমাজ ‘ছোটলোক’ বলে অভিহিত করে। এঁরা সমাজের মেরুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও, পরিচিতি পান অপরাধী, অপবিত্র অথবা ব্রাত্য হিসাবে।

‘জীবন লেখক’ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর কলম কথা বলে এই সব শ্রমজীবী, কৃষক, মহিলা, বৃহন্নলা, আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষের হয়ে। কেবল সমাজ-বিশ্লেষণ নয়, বইটিতে খুঁজে পাই আত্মকথনের ঝলক, দেশভাগের স্মৃতি, ক্যাম্প জীবনের নগ্নতা-বর্বরতা। আন্দামান, শিরোমণিপুর, দণ্ডকারণ্য, মরিচঝাঁপি— ক্যাম্পের নিথর নিশ্চুপ জীবন কাহিনিগুলির সামনে ফিকে হয়ে যায় ভদ্রলোক সাহিত্যিক-সৃষ্ট কাল্পনিক উপাখ্যানসমূহ। মনোরঞ্জনের ভাষাবোধ অবাক করে দেয় পাঠককে, মনে করিয়ে দেয় চণ্ডালের প্রতি মনুর বিধানের কথা। দেশভাগ-পরবর্তী লক্ষাধিক বাস্তুহারা মানুষের ক্যাম্পজীবন বৃত্তান্তের ভয়াবহতা, চণ্ডাল জীবনের অনুরূপ। ব্যাপারীর লেখনী বারংবার মনে করিয়ে দেয় যে, এঁদের সিংহভাগই নিম্নবর্ণের মানুষ। উচ্চবর্ণের যে সব মানুষ রিফিউজি হয়ে এ বঙ্গে এসেছেন, তাঁদের স্থান করে দেওয়া হয়েছে হয় কলকাতা শহরে বা শহরতলির এলাকায়। আর, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি এ ভাবেই বিভেদমূলক বর্ণবাদী আচরণ করেছে সর্বহারা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে। ব্যাপারী বিদ্রুপ করেছেন এই সব রাজনৈতিক দল এবং তাদের সমাজবিপ্লবের আদর্শকে। অপর পক্ষে, তিনি সমালোচনা করতে ছাড়েননি সেই সব নিম্নবর্ণের উচ্চবিত্ত মানুষের, যাঁরা পিছিয়ে পড়া জাতের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লড়াই গড়ে তোলেননি।

প্রবন্ধ সঙ্কলনে এ ভাবেই ফুটে উঠেছে এক ক্ষুরধার বিশ্লেষণ, যেখানে রয়েছে নিচু জাতের সঙ্গে উঁচু জাতের সামাজিক এবং আর্থিক বিভেদ, আবার সেই সঙ্গে রয়েছে নিচু জাতের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিগত বৈষম্যের চিত্র। তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন এই ‘ক্লাস ইন কাস্ট’-এর বিষয়ে। নিম্নবর্ণের যে শ্রমিক দৈহিক শ্রম বেচে আর্থিক এবং সামাজিক লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সঙ্গে জীবনযাপন করেন, আজ তাঁর সঙ্গে উচ্চবিত্ত-নিম্নবর্ণের মানুষের বিস্তর ফারাক। লেখকের মতে, এই বিভেদই হল ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্যাপকতার অন্যতম কারণ। বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ হল এক শক্তিশালী মতাদর্শ, যা বহু বিচিত্ররূপে সমাজে বিদ্যমান। এই মতাদর্শ কেবল ব্যক্তিবিশেষের জাতের আদর্শে বা পুরোহিততন্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্রাহ্মণ্যবাদ হল একটি সামাজিক প্রবণতা। এই প্রবণতা এমন একটি সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যা একে অপরকে জাতপাতের আধারে ঘৃণা করতে শেখায়, মানুষকে করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, শ্রমবিমুখ এবং অলস— মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ভাষায়— ‘ভদ্রলোক’।

তাঁর লেখনী পাঠককে মনে করায়, আম্বেডকরের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তার সুবিধা কেবলমাত্র একটি শ্রেণিই ভোগ করে চলেছে। আর, সেই শ্রেণির মানুষেরা ভুলে গিয়েছেন আম্বেডকরের ‘পে ব্যাক টু সোসাইটি’ এবং জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা। ফলস্বরূপ, বঙ্গ সমাজে এই সব সংরক্ষণভোগী নিম্নবর্ণের মানুষ ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে মূর্ত হচ্ছেন আর ব্রাহ্মণ্যবাদকে সুদৃঢ় করে তুলছেন। তাঁদের কাছে দলিত রাজনীতি এবং জাতপাতের প্রশ্ন সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই নয়, বরং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার ফন্দিমাত্র। অথচ, নিপীড়িত-পতিত সমাজকেন্দ্রিক ভাবনাই হল ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার একমাত্র উপায়। ব্যাপারীর এই বিশ্লেষণের সঙ্গে উনিশ শতকের মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলের ভাবাদর্শের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যদিও প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে আম্বেডকর, ফুলে, পেরিয়ার বা হরিচাঁদের মতো সমাজ সংস্কারকদের জাতপাত-বিরোধী ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্ক্সবাদী শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিও।

মনোরঞ্জন ব্যাপারী প্রান্তিক জনজীবনের ভয়াবহতার কথা লিখেছেন বইটিতে। বলতে চেয়েছেন যে, সমাজ-দেশ-মাটির শিকড়ছেঁড়া উদ্বাস্তু দলিত এবং কৃষক-শ্রমিক জীবনের জাগরণ কেবল সাহিত্য রচনা, বাগ্মিতা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে হয় না। এ সবের জন্য দরকার জনসংযোগ, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের টান এবং সর্বোপরি সমধর্মী ভাবনার। ব্যাপারীর জীবন-জীবিকা এবং শিক্ষালাভের সুযোগ সবটাই নির্ধারিত হয়েছে তাঁর জন্মগত জাত পরিচয়ের দ্বারা; তিনি বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন আর্থিক ভাবে সচ্ছল নিম্নবর্ণের মানুষের নৈতিক দায়িত্বের কথা— সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। কথাটি যতটা নিদারুণ, ততটাই সত্যি।

তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি পাঠকের মনে উঠে আসে সেটি হল, তবে কি জাতবৈষম্য এবং শ্রেণিবিভেদ এক? এটা ঠিক যে, সংরক্ষণের সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু মানুষ সমাজের বাকি নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য এগিয়ে আসছেন না, কখনও আবার স্বার্থপরের মতো তাঁদের বিরুদ্ধাচরণও করছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কেবল অর্থনৈতিক পুঁজি নিম্নবর্ণের মানুষকে তাঁর প্রাপ্য সামাজিক স্বীকৃতি (বা পুঁজি) দেবে। বাস্তবে, তাঁর জাত-পরিচয় তাঁকে স্বীকৃতি দেয়, আর সে জন্যই তিনি পদবি বদলে নিয়ে ভদ্রলোক বা সংস্কৃতায়িত হওয়ার চেষ্টা করেন, অন্যথায় বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেন। যেমন, মহারাষ্ট্রে দলিত পুঁজিপতিরা গঠন করেছেন ‘দলিত ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’। অপর পক্ষে, দীনদরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও উঁচুবর্ণের মানুষের যে সামাজিক স্বীকৃতি, তা নিম্নবর্ণের মানুষের শ্রেণি পরিবর্তনের দ্বারা সাধনযোগ্য নয়।

জাতব্যবস্থার বিশেষত্বই হল যে, এটি গ্রেডেড হায়ারার্কি বা স্তরীভূত উচ্চাবচতা, এবং এখানে সামাজিক চলমানতা খুবই কম, বা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। এর বহু সামাজিক উদাহরণও দেখা যায়। যেমন, শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেকার বর্ণভেদ। কাস্ট এবং ক্লাসের মধ্যে এমন দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থাকার দরুন বোধ হয় লেখক পরিশেষে আশ্রয় নিয়েছেন ভদ্রলোক-ছোটলোক বা উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ পরিভাষায়, যা খুব সহজে দলিত আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিতে পারে। তথাপি বলা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিভিন্ন রূপ আর তাই লড়াইয়ের অভিব্যক্তিও ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। আর, নিপীড়িত দলিতের লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ হল ‘পে ব্যাক টু সোসাইটি’। বইটি সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে লেখকের তরফে ‘পেইং ব্যাক টু সোসাইটি’।