রবিজীবন: ১৩৩৩-১৩৩৪

বিজন ঘোষাল

৬০০.০০

দে’জ পাবলিশিং

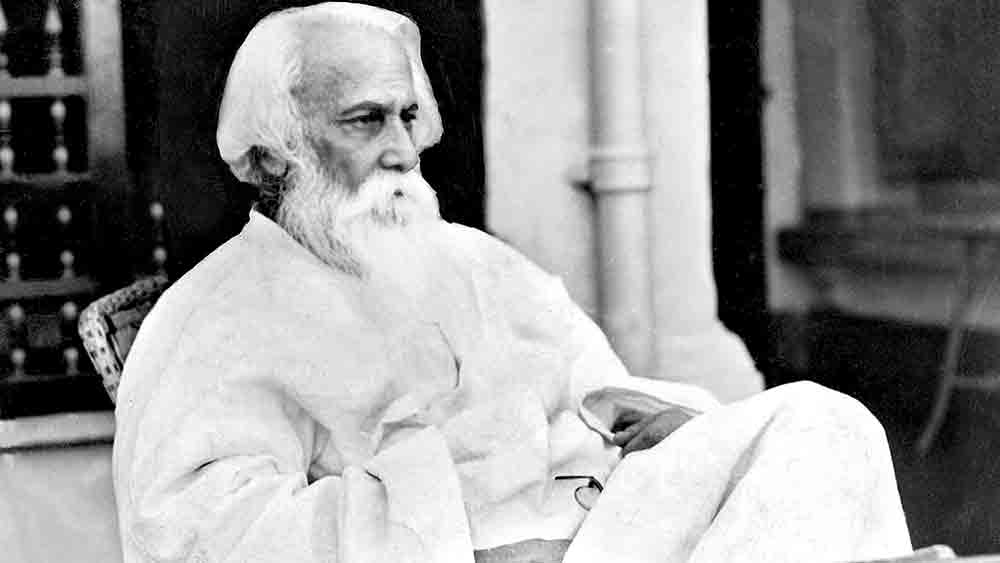

ঘনিষ্ঠজনের কাছে মজার ছলে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বিপুল তথ্যভারে আবৃত তাঁর জীবনের ইতিহাস রচনা মোটেই সহজ নয়, প্রায় অসম্ভব। রসিকতার সঙ্গে এখানে নিঃসন্দেহে মিশে কবির সচেতন অহঙ্কার, তা স্বাভাবিকও বটে। জীবন সম্পর্কে তিনি কি উদাসীন ছিলেন? ১৯৩০-এর গোড়ায় বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে লিখেছেন, নিজের জীবনবৃত্তান্ত তিনি নিজেই জানেন না। এ কথার আড়ালেও হয়তো তাঁর অভিমানমাখা কৌতুক। সেই পর্বে সদ্য প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী— জানতে ইচ্ছে করে, কোন চোখে তিনি দেখেছিলেন সেই জীবনীগ্রন্থ।

তার প্রথম খণ্ড প্রকাশের কিছু পরে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে তার আভাস মেলে। ১৯৩৩-এর অক্টোবর-শেষে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি উপলক্ষে তোরঙ্গ গুছোতে ব্যস্ত কবি ঠাট্টা করে লিখছেন, “প্রত্যেক ক্ষুদ্রবস্তুকে স্মরণ করা সংগ্রহ করা যথাস্থানে বিন্যাস করা প্রতিভাশালীর কাজ— আমার সে শালীও নেই, প্রতিভাও নেই। এই কাজটাকে মনে মনে শ্রেণীবদ্ধ করেছি— যথা লেখ্য, পাঠ্য, পথ্য, ঔষধ, প্রসাধন। শ্রেণীবন্ধন দুরূহ নয় কিন্তু শ্রেণীর অন্তর্গত তথ্যগুলিকে অপ্রমাদে চিন্তায় আয়ত্ত করবার মতো ধীশক্তি আমার নেই। প্রভাতকুমার জানতে পারলে রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে এর বিস্তারিত আলোচনা করবে। কোন্ কোন্ যাত্রায় কবে আমি কোন কোন্ বস্তু ভুলেচি তার নিখুঁত তালিকা বেরোবে, এবং এই ভুল থেকে রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বের বিশেষ বিভাগের রন্ধ্রগুলি সুগোচর হয়ে উঠবে।” হালকা চালে হলেও রবীন্দ্রনাথের এ-হেন কথা আমাদের খানিক বিব্রত করে। যদিও আমরা জানি, সন-তারিখে গাঁথা জীবনের ইতিহাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনও তত আস্থা রাখেননি, তাকে সাহিত্যের কোঠায় নিয়ে যেতে তাঁর বেশি উৎসাহ। এমনকি ইতিহাসবিদদের ‘থলে হাতে ময়লা ফেলার বাহক’ বলতেও দ্বিধা করেননি তিনি। আবার কখনও বলেন, “অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা।”

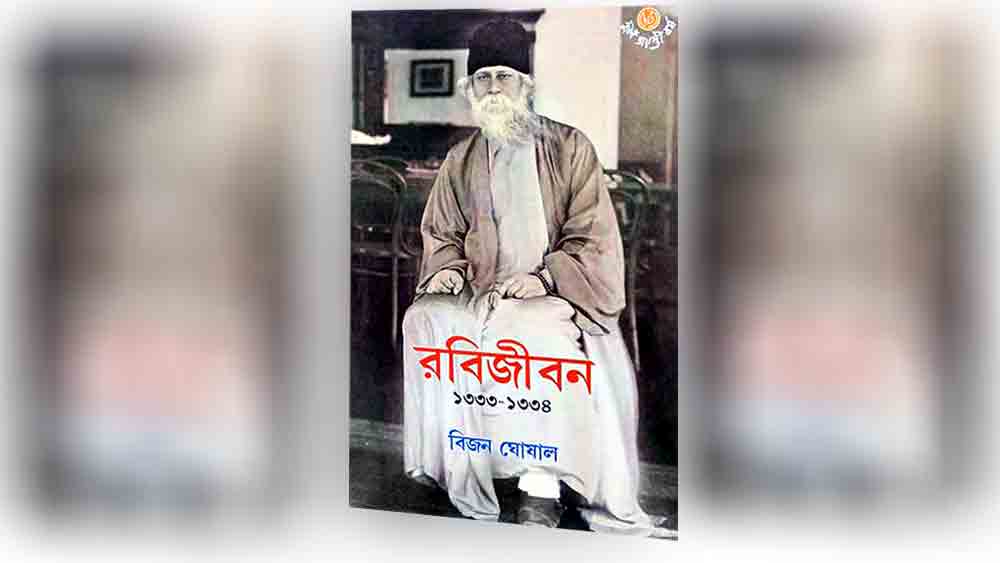

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী হাতে নিয়ে কবির প্রতিক্রিয়া কেমন হত বলা সহজ নয়। খবরের জোগান এখানে বিস্তৃততর, তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে জীবনস্মৃতি-ও রেহাই পায়নি। কবি কি তবে বিরক্ত হতেন? সে ক্ষেত্রে কি বলতে হবে, রবীন্দ্রজীবনকেন্দ্রিক গবেষণার কাজ তেমন জরুরি নয়? বন্ধ করে দিতে হবে বায়োগ্রাফিক্যাল রিসার্চ-এর কাজ? সে-ও কি সম্ভব? তাঁর জীবনের দিকে ফিরে তাকাতেই হবে আমাদের, সে জীবনের সবটুকু আমাদের শিক্ষণীয়। এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন, “বাবার personality ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখবার নয়। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই চাপা দিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অন্যায়। তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা যত প্রকাশ হয় ততই ভালো।” আজকের গবেষকদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রশান্তকুমার কাজ শেষ করে যেতে পারেননি, নবম খণ্ডেই থেমে গিয়েছিল রবিজীবনী। সময়কাল হিসাবে তা ১৯২৬-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি, অর্থাৎ কবির পঁয়ষট্টি বছরের সূচনায় শেষ হয়েছিল তা। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের জন্য আনন্দসংবাদ, বিজন ঘোষাল রবীন্দ্রজীবনের সেই অসমাপ্ত দিক সম্পূর্ণ করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। সম্প্রতি সেই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত, উৎসর্গ পূর্ববর্তী দুই রবীন্দ্রজীবনীকারের উদ্দেশে।

বিজন ঘোষালের লেখা শুরু হয়েছে প্রশান্তকুমারের কাজের ঠিক পর থেকে। তাঁর বইয়ের শিরোনাম রবিজীবন, সময়সীমা ১৩৩৩-১৩৩৪, এপ্রিল, ১৯২৬-এর মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল, ১৯২৮-এর মধ্যবর্তী অংশ। লেখক কি প্রশান্তকুমারের গ্রন্থকাঠামো হুবহু অনুসরণ করেছেন, না কি এই পর্বে রবীন্দ্রজীবনের তথ্যভান্ডারকে সাজিয়ে নিয়েছেন নিজের মতো? বইয়ে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, লেখক তাঁর বইয়ের বিন্যাসে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করলেও খানিকটা পরিবর্তনও করেছেন, তবে পারস্পরিক কাজের তুলনা এসেই পড়ে।

রবিজীবন শুরু হয়েছে ‘পাঠ-নির্দেশ’ অংশ দিয়ে। মুখবন্ধের আদলে ‘প্রাক্কথন’-এর প্রসঙ্গ এসেছে তার পরে। এর পর ‘সূচি’, দু’টি অধ্যায় ঘিরে বিন্যস্ত। প্রশান্তকুমারের নবম খণ্ডটি রবীন্দ্রজীবনের পঁয়ষট্টি বছরে শেষ হয়েছিল, বিজনবাবুর লেখা শুরু হচ্ছে পরের বছর থেকে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যুক্ত হয়েছে ‘প্রাসঙ্গিক তথ্য’, ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও ‘উল্লেখপঞ্জি’। শেষে আছে ‘প্রসঙ্গকথা’, ‘প্রকাশিত রচনাপঞ্জি’ ও ‘নির্দেশিকা’। মূল অধ্যায়গুলি ছোট ছোট প্রসঙ্গে বিভক্ত হলেও পরবর্তী ধাপে ‘দিনলিপি ও বিষয়সূচি’-তে স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হয়েছে কালানুক্রমিক দু’টি বছরের প্রতি দিনের বিবরণ। রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা-সহ তাঁর রচনা ও চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত দিনলিপির আদলে। আগ্রহী পাঠক জেনে যাবেন কবি কোন দিন কী কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কোন গান রচনা করেছেন ইত্যাদি। এ ছাড়াও ‘প্রাসঙ্গিক তথ্য’ অংশে রয়েছে রচনার বিস্তৃত বিবরণ, গবেষকদের কাছে এই পর্বটি বিশেষ জরুরি। লেখক সাজিয়ে দিয়েছেন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তথ্য, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন সংক্রান্ত খবর ইত্যাদি।

অধ্যায় ৬৬ থেকে একটু উদ্ধৃত করি: “১০ ফাল্গুন [মঙ্গল 22 Feb] দুটি চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। একটি কন্যা মীরাদেবীকে এবং অপরটি জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। চিঠি দুটির ভাব বিপরীতমুখী। মীরাদেবীর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্নেহপ্রবণ পিতা। নগেন্দ্রনাথের চিঠিতে কর্তব্যপরায়ণ কঠিন অভিভাবক। মীরাদেবীর চিঠিতে বিচিত্র সংবাদের সমাহার। নগেন্দ্রনাথের চিঠিতে আছে প্রশাসকের শাসানি...” ইত্যাদি। পাশাপাশি প্রশান্তকুমারের নবম খণ্ডে (পৃ ১২) দেখি: “১৭ আষাঢ় [রবি 2 Jul ] ‘গুরুদেবের আগমন দিনে ষ্টেশনে কুলীখরচ’ ইত্যাদির ক্যাশবহির হিসাব থেকে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ হয়তো এইদিন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। এসেই তিনি রক্তকরবী নাটকটি আশ্রমবাসীকে পড়ে শোনান; ১৯ আষাঢ় তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন: ‘আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল।’ আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়: “সেই নাটকটি তিনি আশ্রমে দুইদিন পড়িয়া শুনাইয়াছেন। নাটকটির নাম ‘যক্ষপুরী’।” এখানে ১৮ আষাঢ় দিনটির খবর পেতে বইয়ের অন্যত্র খোঁজ করতে হতে পারে, তবে বিজনবাবুর বইতে ডায়েরির ছাঁদে প্রতি দিনের খবর কালানুক্রমিক ভাবে লিখিত, তাই দিনক্ষণের হিসাবে অনুসন্ধান সহজতর। সমগ্র গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, রবিজীবন-এ প্রতি দিনের তথ্য সংগ্রহে লেখক কবির চিঠিপত্রের ভান্ডারটি বিপুল ভাবে কর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রজীবনের পারম্পরিক ইতিহাস নির্মাণে এটিই লেখকের অন্যতম প্রধান রসদ।

রবিজীবন থেকে আর একটি টুকরো। কবি তখন বুডাপেস্টে, শরীর গোলমাল করছে। “১ কার্তিক [সোম 18 Oct] শারীরিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। নির্মলকুমারী জানিয়েছেন জ্বর আসেনি। ডাক্তার Wenkeback পুনরায় দেখতে আসেন। পূর্বনির্ধারিত সূচি-অনুযায়ী 16 Oct [শনি ২৯ আশ্বিন] ভিয়েনায় বক্তৃতার পালা শেষ করে বুদাপেস্টে 19 Oct [মঙ্গল ২ কার্ত্তিক] বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সূচির হেরফের করতে হয়...” এই অনুপুঙ্খ বইটির সর্বত্র। চিঠিপত্র ছাড়াও সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের ব্যবহার এই কাজকে বিস্তৃতি দিয়েছে। ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ অংশে ১৯২৮-এ সিটি কলেজ হস্টেলের সরস্বতী পুজোর বিতর্কিত পর্বটি স্মরণীয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই জড়িয়ে পড়েছিলেন।

লেখকের এই তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান রবীন্দ্র-গবেষণায় বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। সুন্দর ছাপা-বাঁধাই, প্রুফের ত্রুটি সামান্য। তবে ‘সূচি’ অংশে অধ্যায়ের শিরোনাম বর্ণনায় বার বার ‘পর্ব’ শব্দের ব্যবহার ক্লান্তিকর। এ ছাড়া গ্রন্থটি কোন খণ্ড তা প্রচ্ছদে বা পুটে (স্পাইন) চিহ্নিত নয়, ভবিষ্যতে পাঠকের অসুবিধা হবে না তো?