বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে উনিশো পঁচাত্তর বা আশি পর্যন্ত যে দুই বা আড়াই দশক, এই সময়টাকে বাংলা ছবির ‘স্বর্ণযুগ’ বলে আখ্যায়িত করার এক জনপ্রিয় প্রথা চালু আছে। সেই নামকরণের সঙ্গে একমত হওয়াটা কঠিন নয়, কঠিন হচ্ছে ওই সময়ের ছবির মধ্যে যে ‘ক্লাস বায়াস’ আছে সেটা হজম করা। এই তিন দশকে বাংলা জনপ্রিয় ছবি বাংলা জীবন ও সংস্কৃতিকে যতটা নিজস্ব কিছু দিয়েছে, সেই তুলনায় বাঙালি বৌদ্ধিক-চর্চা সেই সিনেমাকে কিছুই দেয়নি। তার মগজাস্ত্রের সম্পূর্ণ সমীহটাই আদায় করেছে তথাকথিত ‘আর্ট’ সিনেমা। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালেই আবিষ্ট থেকেছে সিরিয়াস সিনেমা-চর্চা। অন্য দিকে জনপ্রিয় বাংলা ছবি পেয়েছে অগুনতি স্তুতি, রোমাঞ্চের রাজস্ব ও অকাতর নস্টালজিয়া। কিন্তু স্কলারের অভিনিবেশ বা গবেষকের একাগ্রতা তার ভাগ্যে জোটেনি বিশেষ।

ইদানীং সেই দুঃখ কিছুটা ঘুচলেও না-পাওয়ার ফিরিস্তি লম্বা। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে স্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটি, অ্যাকাডেমিক ভাষায় যাকে ‘মনোগ্রাফ’ বলে, উত্তম ও সুচিত্রার সিনেমা নিয়ে সেই ফাঁকা জায়গার কিছুটা পূরণ করে। আলাদা করে উত্তম বা সুচিত্রার জীবন ও কাজ নিয়ে চর্চা ইংরেজিতে বই আকারে রয়েছে, কিন্তু তাঁদের জুটির সিনেমাকে চলচ্চিত্র-চর্চার তার্কিক আতশকাচের নীচে ফেলে নিরীক্ষা করা ‘সিরিয়াস স্টাডি’ বিরল। এখানে এই কথাও বলা দরকার যে, বাংলাতে কিন্তু এখনও উত্তম বা সুচিত্রার সিনেমা, বা বাংলা জনপ্রিয় ছবি নিয়ে গভীর কাজ নেই। লেখাপত্র আছে ছড়ানো ছেটানো, কিছু ক্রোড়পত্র, কিছু বিশেষ সংখ্যা নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু একাগ্র, গভীর কাজ? নেই। কাজেই দু’দিক থেকেই লেখিকার এর কাজটা জরুরি।

বইটিতে দীর্ঘ ভূমিকার পর যে দু’টি অধ্যায় রয়েছে তাদের মূল লক্ষ্য উত্তম ও সুচিত্রার সর্বজনবিদিত, জনপ্রিয় ছবিগুলি। এই দু’টি অধ্যায়ে তারকা ‘সুচিত্রা’র মাধ্যমে দেশভাগ-পরবর্তী ‘নতুন নারী’র (দ্য নিউ উওম্যান) কথা বলা হয়েছে, যদিও এই ‘স্টাডি’ একেবারে নতুন নয়। বরং বলা যেতে পারে, একটি পরিচিত প্রস্তাবনার এটি একটি সুগঠিত পুনরাবৃত্তি। এর পরের বিষয় উত্তম ও সুচিত্রার সেই ছবিগুলি, যেখানে তাঁদের দাম্পত্যই উপজীব্য। এখানেও যেটা মূল বক্তব্য— পরম্পরাগত পারিবারিক প্রত্যাশাকে পুরোপুরি নস্যাৎ না করেও উত্তম-সুচিত্রা দাম্পত্যের নিজস্ব একটা ‘অটোনোমি’ বা স্বায়ত্তশাসন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল— তা ঠিক নতুন নয়, কিন্তু এখানে সু-বিশ্লেষিত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশভাগ-পরবর্তী দুই দশকের নবীন প্রজন্মের মধ্যে এই জুটির তুমুল জনপ্রিয়তার এটাও একটা বড় কারণ কি না, যেটা কিন্তু খুব বেশি আলোচিত হয়নি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল।

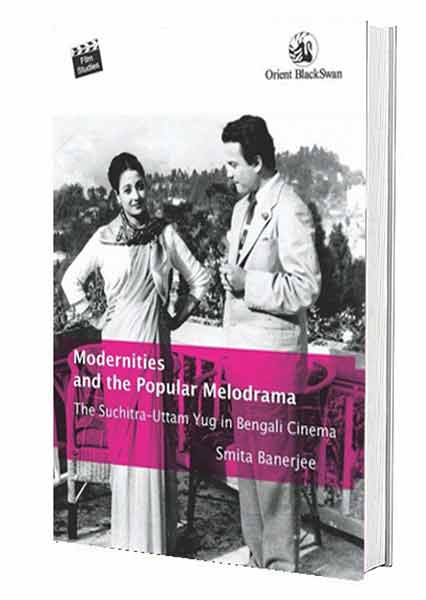

মর্ডানিটিজ় অ্য়ান্ড দ্যা পপুলার মেলোড্রামা: দ্য সুচিত্রা-উত্তম যুগ ইন বেঙ্গলি সিনেমা

স্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৪৫.০০

ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান

এই জুটির ছবিগুলিকেই শুধুমাত্র এই গবেষণাগ্রন্থে আলোচনার হেতু করা হয়েছে, এমন নয়। বরং সেখানেই তুলনায় কিছুটা নতুন লাগল ‘দ্য লোনলি ভদ্রমহিলা’ শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়টি। সুচিত্রার যে ছবিগুলির বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে সেগুলিকে তাঁর ‘একক’ ছবি বলা যায়— দীপ জ্বেলে যাই, উত্তর-ফাল্গুনী, সাত পাকে বাঁধা। ‘ভদ্রলোক’কে বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করে বাঙালির সারস্বতচর্চার যে ব্যাপ্তি, তার তুলনায় ‘ভদ্রমহিলা’ বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে অনেক কম, এবং এর পিছনে যে একেবারে এক ধরনের ‘টেক্সটবুক শভিনিজ়ম’ কাজ করেছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কারণেই একের পর এক ছবিতে শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, রুচিশীল ভদ্রমহিলার বাসনা ও একাকিত্বের যে টানাপড়েন, সেটাকে আলাদা করে বিশ্লেষণের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সত্তরের শুরু থেকে উত্তমের ‘নায়ক’ ইমেজের যে ভাঙন শুরু হয়— এখানে পিঞ্জর, যদুবংশ, নগর দর্পণে— অর্থাৎ যেখানে বাংলা সিনেমার সযত্নলালিত ভদ্রলোক নায়ক আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে অসহায়, মলিন, অপাঙ্ক্তেয় প্রায়-মধ্যবয়সি ‘দাদা’তে, সেই নিয়ে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়। এখানেও বিষয় খুব নতুন না হলেও সু-আলোচিত।

কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। বইয়ের শীর্ষকে ‘যুগ’ কথাটি যেমন একটু কানে বাজে। যুগ বলতে কী? ‘পিরিয়ড’, শাসন, ‘ইনফ্লুয়েন্স’? খুব পরিষ্কার হয় না সেটা। দ্বিতীয়ত, উত্তম-সুচিত্রা যুগ বললেই ভ্রম হতে বাধ্য যে, জুটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা বইয়ের অর্ধেক। বাকিটা নেহাতই তাঁদের ছবি। তা হলে একত্রে তাকে যুগ বলা যায় কি? সত্যি বলতে কি, একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, উত্তম-সুচিত্রা একত্রে যুগ বলতে আদতে সাতটি বছর— ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১। এর আগেও না, এর পরেও না। কেন? সেই বিশ্লেষণ এখানে থাকা উচিত ছিল, বইয়ের মূলে যে-হেতু ওঁরাই। উত্তম সুচিত্রা ‘ফেনোমেনন’ নিশ্চয়ই, কিন্তু অনৈতিহাসিক নিশ্চয়ই নন।

দ্বিতীয়ত, পর্দায় ‘ভদ্রমহিলা’ নির্মাণের কাজটি সুচিত্রা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেলেও সেটি শুরু হয়েছিল ত্রিশের দশকে, নিউ থিয়েটার্স আর কানন দেবীর হাত ধরে। সেই ইতিহাসচেতনায় এখানে কিছুটা খামতি রয়ে গেছে। শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, পুরো বইতেই উত্তম-সুচিত্রার আগে বা তার বাইরে বাংলা ছবির যে বিশাল ক্ষেত্র সেই সম্পর্কে কোনও বিশেষ আলোচনা নেই। সেই রীতি মেনে সারা পৃথিবীর সিনেমা-চর্চার তাত্ত্বিকরা যতটা এসেছেন, তার সামান্য অংশও আসেনি বাংলা ছবির জগৎ ও তার পারিপার্শ্বিক।

এখানেই সমস্যা। অ্যাকাডেমিক চর্চা করতে গেলেই এক ধরনের ছকে-বাঁধা ‘জার্গন’ ও নিয়মনিষ্ঠায় বাঁধা পড়ে আলোচনা। বইয়ের বিষয় যখন জনপ্রিয় নায়ক ও নায়িকা, কিছুটা সেই ছক ভেঙে বেরিয়ে আলোচনা উপভোগ্য করার চেষ্টা করে যেত। লেখিকা সে দিকে বিন্দুমাত্র হাঁটেননি।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)