আন্দোলনের ইতিহাস সাধারণত রচনা করেন পেশাদার ইতিহাসবিদ বা গবেষকরা, আন্দোলনকারীরা নন। সে কারণেই, এই রীতি ভেঙে, যদি কখনও কোনও আন্দোলনকারী একদা তিনি যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার ইতিহাস রচনা করেন, তখন সে রচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ষাটের দশকের নকশাল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ অসীম চট্টোপাধ্যায়ের নকশালবাড়িনামা গ্রন্থটি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়। যদিও একে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস বলা যাবে না (লেখক নিজেও তা-ই মনে করেন বলে জানিয়ে দেন গ্রন্থের শুরুতেই)।

৪২৮ পৃষ্ঠার বইটিকে মোটামুটি পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে লেখক বলেছেন গত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মগমা, পাঁচরা ও সিউড়িতে কাটানো তাঁর বাল্য-কৈশোর, পরিবার ও স্কুলজীবনের কথা। দ্বিতীয় পর্বে বলেছেন ষাটের দশকের গোড়ায় সিউড়ি থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আসা ও পাইকপাড়ার বিধান ছাত্রনিবাসে থাকার গল্প; ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ছাত্র-বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম হোতা হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। তৃতীয় পর্বে বিধৃত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের সূচনার ইতিহাস; লেখক ও তাঁর সঙ্গীদের সংসদীয় রাজনীতি বর্জন করে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং ‘শ্রেণিশত্রু খতম শ্রেণি সংগ্রামের উচ্চতম রূপ’—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার কথা; চারু মজুমদারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ১৯৬৮-তে গোপীবল্লভপুর যাত্রার কাহিনি; সেখানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আন্দোলনকে গরিব চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, পুলিশের সঙ্গে লাগাতার সংঘর্ষ এবং দেওঘর থেকে ১৯৭১-এ লেখকের গ্রেফতারির আখ্যান। চতুর্থ পর্বে লেখক বলেছেন তাঁর সাত বছরের জেল-জীবনের কাহিনি; বন্দি থাকাকালীন কেন তিনি সিপিআইএম(এল) পার্টির ‘খতম লাইন’ নাকচ করার সিদ্ধান্ত নিলেন— পেশ করেছেন তার দীর্ঘ ব্যাখ্যাও। শেষ পর্বটিতে রয়েছে মূলত লেখকের জেল-পরবর্তী জীবনের বৃত্তান্ত। এ পর্বে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাঁর আস্থাশীল হয়ে ওঠার কারণ, বলেছেন নতুন পার্টি গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত।

এই ঘটনাবলি এবং সে সম্পর্কে লেখকের বিশ্লেষণ পড়তে পড়তে এক-এক সময় নিজেকে এক কালযাত্রী বলে ভ্রম হয়। মনে হয়, লেখকের হাত ধরে ইতিহাসের নানা কালখণ্ড পৌঁছে সাক্ষী হয়ে উঠছি সেই কালখণ্ডগুলির গায়ে দাগ কেটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার। নকশাল আন্দোলনের পর যখন অর্ধশতক কেটে গিয়েছে, তখন এই ‘আশ্চর্য ভ্রমণ’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই সব পাঠকের জন্য, যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আশির দশকে বা তার পরবর্তী সময়ে। এই প্রজন্ম নকশাল আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেনি, এবং যে-হেতু আমাদের দেশে ইতিহাস সংরক্ষণের কোনও পরম্পরা নেই, তাই নকশাল আন্দোলন সূচনার ইতিবৃত্ত, কেরিয়ারের তোয়াক্কা না করে সে-আন্দোলনে একটি গোটা প্রজন্মের জড়িয়ে পড়া, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দাবানলের মতো তার ছড়িয়ে পড়া এবং মাত্র চার-পাঁচ বছরে আন্দোলনের আগুন নিবে যাওয়া সম্পর্কে কোনও রকম সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

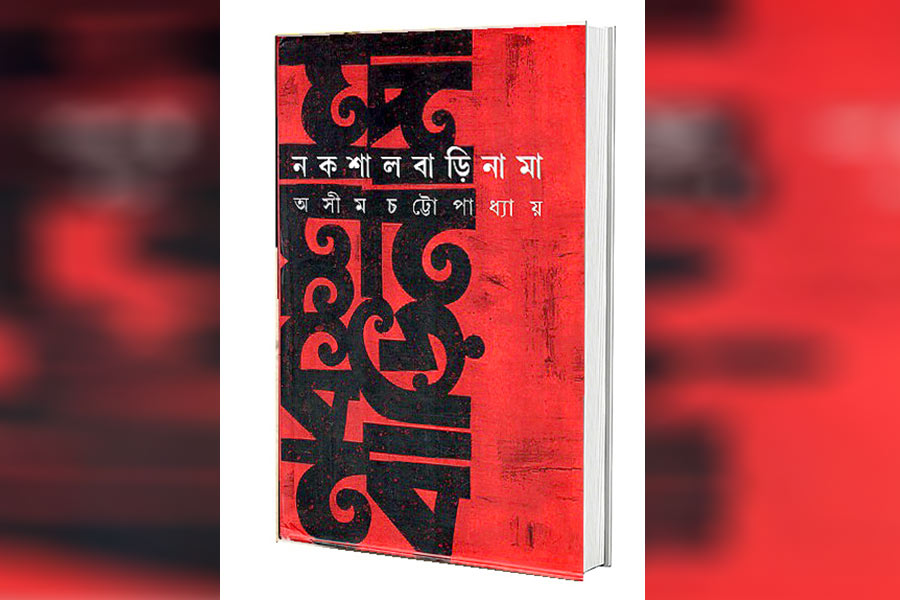

নকশালবাড়িনামা

অসীম চট্টোপাধ্যায়

৬০০.০০

আনন্দ

বইটি সমাজ-সচেতন পাঠকদের ভাবাবে, হয়তো বিস্মিতও করবে। কারণ এতে এমন প্রচুর ঘটনার বিশদ আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আছে, যেগুলি নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে চালু ধারণাগুলিকে (বা বলা যেতে পারে যে ধারণাগুলি খুব সতর্ক ভাবে চালানো হয়েছে) নস্যাৎ করে দেয়। দু’টি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন নকশাল আন্দোলনের সূচনা ১৯৬৭-র ২৪ মে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষকদের উপর পুলিশের হঠাৎ গুলিচালনার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু লেখক প্রন্থের শুরুতেই এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে জানান, “নকশালবাড়ি আন্দোলন আকাশ থেকে পড়েনি”— ‘দেশের স্বাধীনতা ঘিরে দেশবাসীর স্বপ্নভঙ্গ’ এবং ‘দীর্ঘ দিন ধরে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম’ এই আন্দোলনের জমি প্রস্তুত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল (পৃ ৭)। নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয় চারু মজুমদারের হাত ধরে— এটাও আর একটি চালু ধারণা। কিন্তু লেখক এই ধারণা নস্যাৎ করে জানান, “নকশালবাড়ি আন্দোলন তৈরি হয়েছিল ‘বিকজ় অব চারু মজুমদার’ নয়, বরং ‘ইনস্পাইট অব চারু মজুমদার’ (পৃ ২৫৮)। লেখক এই সিদ্ধান্তে আসেন আলিপুর জেলে বন্দি থাকাকালীন কানু সান্যালের নকশালবাড়ি সম্পর্কে আরও বক্তব্য পড়ে, যেখানে স্পষ্ট বলা হয় ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের জনক শ্রমিক-কৃষক গণসংগঠন ও গণসংগ্রাম, যার প্রবক্তা কানু সান্যাল ও শিলিগুড়ির ক্যাডাররা, চারু মজুমদার নন। তা সত্ত্বেও, নকশাল আন্দোলন ক্রমেই চারু মজুমদারের লাইন ধরে এগোতে থাকে, যেখানে গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের কোনও স্থান ছিল না, ‘অ্যাকশন’-ই ছিল শেষ কথা (পৃ ২৫৯)।

বইটি পড়তে পড়তে মনের মধ্যে নানা প্রশ্নও দানা বেঁধে ওঠে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। বই থেকে এটা স্পষ্ট, ‘খতম লাইন’ প্রথম দিকে খানিকটা জনসমর্থন পেলেও, কিছু দিন পর থেকেই তা ব্যাপক ভাবে জনসমর্থন হারাতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, একটা সময়ে জোতদারদের ‘খতম’ করতে গেলে গ্রামের মানুষদের হাতেই আক্রান্ত হতে শুরু করেন আন্দোলনকারীরা (পৃ ১৯৭-১৯৮)। জমির প্রশ্ন বাদ দিয়ে ‘খতম লাইন’ যে জনসমর্থন পাবে না এবং এই লাইন যে কিছুতেই সমাজ বদল ঘটাতে পারবে না, সেটা কি চারু মজুমদারের মতো ‘খতম লাইন’-এর প্রবক্তারা বুঝতে পারেননি, না কি সমাজে ‘বিস্ফোরণ’ ঘটানোটাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সমাজে বদল আনাটা নয়? এই প্রশ্নটা আরও তীব্র হয়ে মনের মধ্যে দেখা দেয় যখন লেখক জানান ‘খতম লাইন’-এর তীব্র সমালোচনা খোদ চিনা পার্টির তরফ থেকে হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব আত্মসমালোচনা কিংবা রাজনীতিক লাইন সংশোধনের পথে হাঁটার প্রয়োজন বোধ করেননি (পৃ ২০১)।

বলা বাহুল্য, নকশালবাড়িনামা বহু বিতর্কের জন্ম দেবে কারণ এই গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ রাজনৈতিক ঘটনাবলির যে বিশ্লেষণ লেখক পেশ করেছেন, তার সঙ্গে হয়তো অনেকেই সহমত হবেন না। গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে নকশাল আন্দোলন ও তার নেতৃত্ববর্গের যে তীব্র সমালোচনা, সেটা কতটা নিরপেক্ষ ও নৈতিক, প্রশ্ন উঠতে পারে তা নিয়েও (বিশেষত গত তিন দশকে লেখকের ক্রমাগত বদলাতে থাকা রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে)। এর ফলে অবশ্য বই হিসেবে নকশালবাড়িনামা-র আবেদন আদৌ হ্রাস পায় না। বরং একে কেন্দ্র করে যদি বিতর্কের ঝড় ওঠে এবং তার ফলে ধূসর হয়ে আসা নকশাল আন্দোলনকে নতুন করে ফিরে দেখা এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের ভাঙাচোরা ও তীব্র অসম সমাজকে মেরামত করার পথ সন্ধান করতে উদ্যত হই আমরা, তা হলেই হয়তো এ বই সার্থক হবে।

বইটির উৎপাদনের গুণমান অত্যন্ত উঁচু দরের। সুব্রত চৌধুরীর প্রচ্ছদটি অনবদ্য। তবে গ্রন্থ-সম্পাদনায় আরও যত্নশীল হওয়া যেত, বহু জায়গায় একই বাক্য ও অনুচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি। এমনকি, একই প্রসঙ্গে রবার্ট ফ্রস্টের একটি কবিতার একই অংশ দু’টি ভিন্ন পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে (পৃ ৫ ও ৪৯)! এটুকু খুঁত বাদ দিলে, সাম্প্রতিক বাংলা লেখালিখিতে বইটি যে এক অমূল্য সংযোজন তা নিয়ে সংশয় নেই।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)