মহানায়ক, কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভু নন

বিখ্যাত মানুষের জীবনী লেখা সহজ নয়। জীবনীলেখক এবং তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে টানাপড়েন তৈরি হয় সেই ব্যক্তিত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিন্দা-প্রশংসাকে ঘিরে। শেষ বিচারে জীবনী একটি পুনর্গঠন, যা সংজ্ঞা অনুসারেই কৃত্রিম। সেই কৃত্রিমতা মেনে নিয়েই লেখক চাইবেন, যেন তাঁর পুনর্গঠনটি এক জন মানুষের জীবন আর কৃতিকে ঠিকমতো তুলে ধরতে পারে। তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে কাজটি পোস্ট ট্রুথ নির্মাণের রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে।

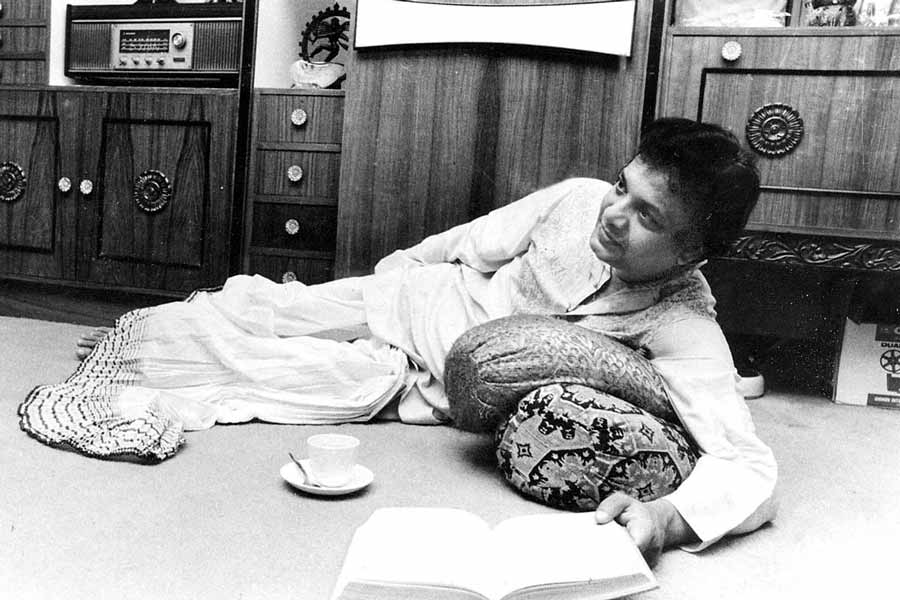

আলোচ্য বইটি, লেখকের কথায়, একটি সাংস্কৃতিক জীবনী। এটি বাংলা সিনেমার সেই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বের উপর আলো ফেলতে চায়, যিনি, সায়নদেবের মতে, তাঁর মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন পেয়ে বাঙালির মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এই উপলব্ধিই লেখককে উত্তমের মৃত্যুর একচল্লিশ বছর পরে একটি বিস্তারিত জীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যা উত্তমকুমারের বিভাকে অতিক্রম করে ধরতে চায় তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত অভিযাত্রার বহু মাত্রা: পরিস্থিতিগত, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু তাঁর সমস্যা, তারকাকে ঘিরে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতা ও কিংবদন্তির প্রাচুর্য, যা এই মাপের তারকা-নির্মাণের বৈশিষ্ট্য।

শুরুতেই লেখক প্রশ্নের আকারে তাঁর অনুসন্ধানের পরিধি চিহ্নিত করে দেন। কোন কোন কারণে এখনও উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তায় নেই ভাটার টান? কোন জাদুতে উত্তম সিনেমার মতো অর্বাচীন এক মাধ্যমের অংশ হয়েও বিস্মৃতির গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন? উত্তম-অভিনীত সিনেমাগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের লাঞ্ছনা আর ক্ষত ভুলে সদ্য-স্বাধীন এক খণ্ডিত জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পেরেছিল কি? সেই ঐতিহাসিক দুর্যোগের সময় বাঙালি যখন এক দিকে রাগে ফেটে পড়তে চাইছে আবার অন্য দিকে এক সুখী ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে, এই দোলাচলকে ঠিক কী ভাবে ধরেছে উত্তম-অভিনীত সিনেমাগুলি? এই ছবিগুলো কি সমবেত প্রত্যাশার আধার, না কি জীবনযন্ত্রণা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা বলছে? উত্তমের তারকামূর্তি সমসাময়িক বাংলা সিনেমার বৌদ্ধিক বা সাংস্কৃতিক পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছে, না কি নষ্ট করেছে? কী ভাবে তৈরি হয়েছে উত্তমের মরণোত্তর এক উজ্জ্বল মূর্তি? তারকা উত্তম বাংলা সিনেমার সম্পদ, না সর্বনাশের মূল? প্রশ্নগুলো আমাদের উন্মুখ করে।

ঠিক এই ক্রমানুসারেই সায়নদেব তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এগোননি। কোনও কালানুক্রমেও এই জীবনীকে বাঁধেননি তিনি। তিনি ‘মহানায়ক’-এর ব্যক্তিত্ব ও তারকামূর্তির কিছু উপাদান আর অভিজ্ঞান বেছে নিয়ে সেগুলিকে সাজিয়েছেন নিজের মতো করে।

বইয়ের প্রথম দু’টি অধ্যায়ে উত্তমের নায়কোচিত দুই অভিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক— জনমোহিনী হাসি আর সামাজিক খ্যাতি। এই পদ্ধতিতে আলোচনার সুরটি ভাল ভাবেই বেঁধেছেন তিনি। তৃতীয় অধ্যায়েই অবশ্য এ দেশের সিনেমাজগৎকে নিয়ে একটা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছেন তিনি, যার ভিত্তিতে লেখক উত্তমের শিল্পীসত্তার বিবর্তন ব্যাখ্যা করবেন পরের অধ্যায়গুলিতে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ‘ফ্লপমাস্টার জেনারেল’ হওয়ার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে তারকায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেন লেখক। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ে এটাও মনে করিয়ে দেন যে, উত্তমের তারকা হয়ে ওঠার পিছনে নাগরিক কলকাতার অবদান কম নয়। সেই কলকাতা অবশ্য পুরোপুরি আমাদের শহরটা নয়, বরং মানুষের মনের এক কল্পিত পরিসর। এই আধারেই গড়পড়তা মানুষের হাসি-কান্না আর আশা-আকাঙ্ক্ষার অবলম্বন বা নির্ভর হয়ে দেখা দেয় এক তারকা। তবে এখানে চাপা পড়ে যায় উত্তমের বহু ছবিতে তাঁর অভিনীত চরিত্রের গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার বিবরণ। সেই গ্রামও অনেকাংশে কল্পনারই গ্রাম। অভিযাত্রাটি কিন্তু উপনিবেশ-উত্তর সমাজ-ইতিহাসের এক অমোঘ সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। সপ্তম অধ্যায়ে উঠে আসে এক স্বপ্নের উড়ানের আখ্যান—“টু দ্য টপ, টু দ্য টপ, টু দ্য টপ।” এই উড়ানে কখনও কখনও উত্তমকুমার হয়ে ওঠেন এক অলীক মানুষ— অভিনয়দক্ষতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে তাঁর ‘গুরু’মার্কা মূর্তি। অনেক সময়েই তাঁর জনপ্রিয়তম ছবিগুলো তাঁর অভিনয়ক্ষমতার মাপকাঠি নয়। কিন্তু ছবিগুলো তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা লোকগাথার অংশ। সেই লোকগাথাকে এড়িয়ে এমন কিছু ছবি তৈরি হয়েছিল, যেগুলো তাঁর তারকামূর্তির প্রতিস্পর্ধী। সে রকম কিছু ছবি নিয়ে আলচনা আছে অষ্টম অধ্যায়ে। নবম অধ্যায়টি উত্তমকুমারের শেষ প্রহরের আখ্যান— ‘অটাম অব দ্য পেট্রিয়ার্ক’। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিতে উত্তমকুমার এমনই এক অধ্যায়, যার শুরুর গল্পটা আমরা জানি অথচ গল্পটা শেষ হয়েও শেষ হতে চাইছে না। ‘আফটারলাইফ অব দ্য ভদ্রলোক’ নামের শেষ অধ্যায়ে সেই রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করতে চেয়েছেন লেখক।

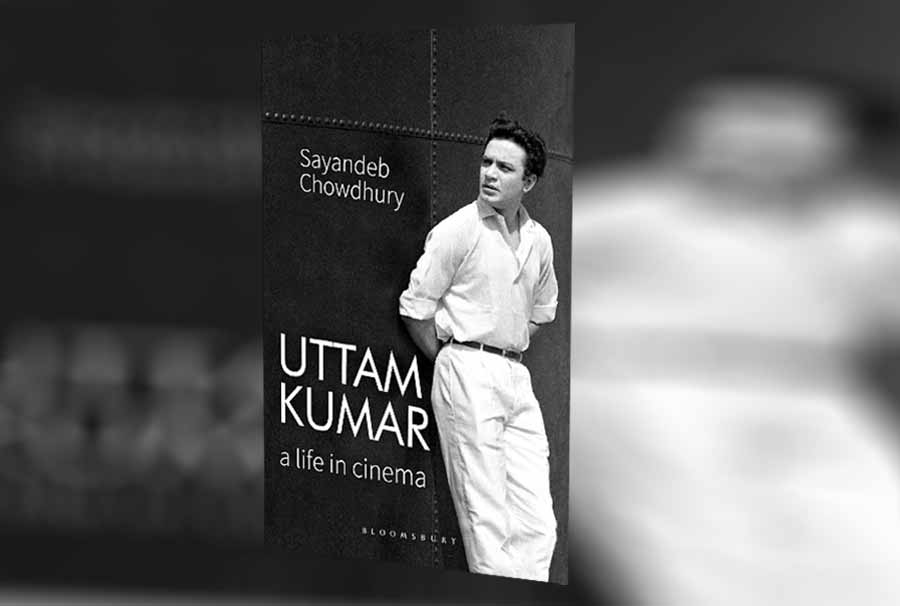

উত্তমকুমার: আ লাইফ ইন সিনেমা

সায়নদেব চৌধুরী

৬৯৯.০০ (পেপারব্যাক)

ব্লুমসবেরি

সব মিলিয়ে প্রায় তিনশো পাতার এই বইটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি শূন্য স্থান পূর্ণ করতে চেয়েছে। অবশ্য তা করতে গিয়ে কিছু সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, উত্তমকে কেমন এক স্বয়ম্ভু স্বনির্ভর চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ যদি মনে রাখি যে, সিনেমা হল সমবায়ী শিল্প, তা হলে অন্তত কেন্দ্রীয় চরিত্রটির পাশাপাশি পরিচালক, সহশিল্পী আর সিনেম্যাটোগ্রাফারদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা জরুরি ছিল। তাঁরাও তো এক পর্যায়ে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উত্তমকুমার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক যে ভাবে ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার তথাকথিত সাহেবপাড়ায় প্যারাডাইস, মেট্রো আর নিউ এম্পায়ার-এ উত্তমকুমার অভিনীত তিনটি সিনেমার মুক্তি পাওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর মতে, এ ভাবেই তিনটি ‘সাহেবি’ হলে এই প্রথম বার বাংলা ছবি মুক্তি পেল। কিন্তু প্যারাডাইস কি সত্যি অর্থে ‘সাহেবি’ হল? ১৯৪৩ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এখানে বেশি দেখানো হয়েছে হিন্দি ছবি। আর ১৯৫৭ সালে মেট্রোয় উত্তমকুমার অভিনীত চন্দ্রনাথ মুক্তি পাওয়ার আগেই ১৯৫৫ সালে সেখানে মুক্তি পেয়েছিল চিত্রাঙ্গদা নামে একটি ছবি, যার শিল্পী-তালিকায় উত্তমকুমার নেই। তা ছাড়া উত্তমকুমারের জন্যই এই সব হলের মালিকেরা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এই অনুমানও কি সঙ্গত? তা হলে চন্দ্রনাথ-এর পরে এই সব হলের একটিতেও শিল্পী, হারানো সুর বা পথে হলো দেরি-র মতো ছবি মুক্তি পায়নি কেন? অবশ্য পথে হলো দেরি যে ১৯৫৭ সালেই লাইট হাউস-এ মুক্তি পেয়েছে, এটা লেখক লক্ষ করেননি। মজার কথা, ১৯৫৮ সালে নিউ এম্পায়ার-এ দেখানো ছবির তালিকায় আছে মা শীতলা আর যোগাযোগ নামের উত্তম-হীন দু’টি ছবি। এই উদাহরণগুলো আসলে ব্যতিক্রম, যেমন ব্যতিক্রম ১৯৭২ সালে মেট্রো হল-এ কলকাতা ’৭১-এর মুক্তি। তার বদলে কাজে দিত তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে উত্তমকুমারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা।

আবার দশম অধ্যায়ে লেখকের মন্তব্য, ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এবং বিশেষ করে ১৯৮০ সালে উত্তমকুমারের মৃত্যুর পরে বাংলার সংস্কৃতিজগতে ‘বাণিজ্যিক’ চলচ্চিত্র আর ‘শিল্প’ চলচ্চিত্রের এক অসুস্থ বিভাজন তৈরি হল, প্রশ্ন উঠবে তার ঐতিহাসিকতা নিয়েও। তৃতীয় অধ্যায়েই তো লেখক জানিয়েছেন, ‘বাণিজ্যিক’ চলচ্চিত্রের পুঁজি আর জনপ্রিয়তার জোরই ‘শিল্প’ চলচ্চিত্রকে পরোক্ষে অক্সিজেন জুগিয়েছে! আর সেই প্রক্রিয়ায় প্রধান চরিত্র উত্তমকুমার! মানে, উত্তমকুমারের সময়েও এই বিভাজনটা ছিল। এখানে প্রয়োজন ছিল ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন কোন চোখে উত্তমকুমারকে দেখেছে, তার আলোচনা। প্রয়োজন ছিল টেলিভিশনের পাশাপাশি ভিডিয়ো-প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির প্রসার কী ভাবে উত্তম-মূর্তিকে মরণোত্তর স্থায়িত্ব দিয়েছে তার বিশ্লেষণ।

তাঁর কাজের গুরুত্ব কমানোর জন্য নয়, প্রসঙ্গগুলো তোলা হল তাঁকে সাহায্য করার জন্যই। যেমন আরএকটু সতর্ক হলেই উনি অতুলপ্রসাদ সেনের পদবি চট্টোপাধ্যায় (পৃ ১৭) লিখতেন না।