কাউকে নিয়ে লেখার সময় কতটা দূর থেকে দেখা উচিত? অনেক দূর থেকে দেখার মানে হয় না। বেশি কাছে গেলে আবেগে জড়িয়ে পড়ার সমস্যা। মাঝামাঝি চেয়ার পেতে বসাই রেওয়াজ। কত রকম ভাবে দেখা? বন্ধু, মানুষ, স্রষ্টা, বাবা— এই বইয়ে অনেকগুলো দৃষ্টিকোণ। কতটা নির্লিপ্ত, নির্ভার হয়ে দেখা? এই প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মৃণাল সেন তাঁর বক্তব্যে, কাজকর্মে আমাদের দ্বন্দ্বে ফেলবেন, বিভ্রান্ত করবেন, উস্কে দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। আবার আমরা ফাঁদে পা দিলেই তিনি মজা পাবেন, মুচকি হাসবেন। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। লিখতে বসার আগে বা পরে কুণালবাবু নির্ঘাত বুঝেছিলেন, কাজটা সহজ নয়। কারণ তাঁর ‘সাবজেক্ট’ মৃণাল সেন। ময়দানে ঘন কুয়াশার মধ্যে যিনি এক দিন হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

তখন কুণাল চার বছর। পায়ের নীচে ভেজা ঘাস, হালকা শীত, চার পাশ জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ। বাবা উধাও। খানিক ধুকপুক বুকে এ ধার-ও ধার তাকানোর পর, কয়েক পা নিজের মতো হাঁটা, খোঁজা। হঠাৎ চেনা গলায় নাম ধরে ডাক— ‘চলো, লুকোচুরি খেলি’! খেলা বেশি ক্ষণ এগোয়নি। চার পাশে রোদ উঠে গেল। স্পষ্ট হল স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ, “তোমার ওপর নজর রাখব যাতে হারিয়ে না যাও, কিন্তু আমি তোমায় রাস্তা দেখাব না।” ছেলে চলল আপন রাস্তায়। বিষয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি। নিবাস অমেরিকা। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, “ফিরে এসো।” এ দেশে চাকরির সম্ভাবনা নিয়ে খোঁজখবর নিতেও শুরু করলেন। বাবা-মা’র চিরায়ত ইচ্ছে। কাছে থাকো। কিন্তু ছেলে-বউ তত দিনে আপন জগতে থিতু হয়েছে। ফেরা হল না। কুণাল লিখছেন, “হয়তো বাবা-মা আগেই আন্দাজ করেছিলেন, তবু ওঁদের বলাটা বেশ কঠিন ছিল।”

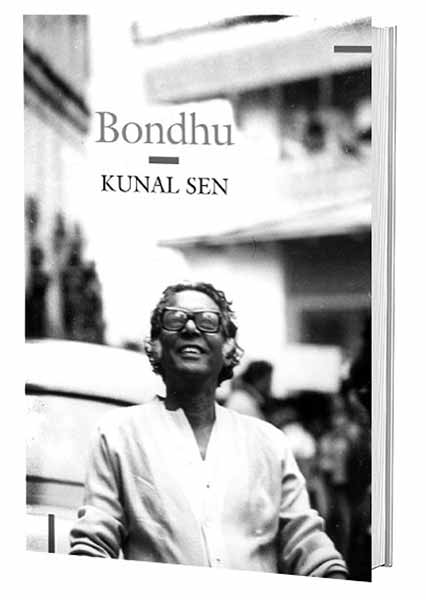

বন্ধুকুণাল সেন

৫৯৯.০০

সিগাল বুকস

সম্পর্কের সমীকরণ যেখানে বহুমুখী, নানান প্রতিক্রিয়ায় সম্পৃক্ত আবার কখনও বা পরস্পরবিরোধী, সেখানে এক জায়গায় চেয়ার পেতে দেখা চলে না। এগিয়ে পিছিয়ে বার বার ‘পারস্পেক্টিভ’ বদলান কুণালবাবু। অনায়াসে ঘুরেও বসেন। নিজের দিকে আঙুল তোলেন। মৃণাল সেনের চিত্রনাট্য, নোট, চিঠিপত্র বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। “আমি তো ছিলাম। কেন ওগুলো সরিয়ে রাখিনি?” বাবা-ছেলের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক কথা হয়, কিন্তু বাবাকে আজীবন ‘বন্ধু’ সম্বোধন রীতিমতো বিরল ঘটনা। কবে, কী ভাবে এর শুরু তা মনে নেই। এটাও মজার। ওই ধূসর সূত্রপাতের জেরেই ব্যতিক্রমী, অনুসন্ধিৎসু দু’টি মনের রসায়ন ধরা পড়ে। কুণালবাবু যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজ, বিশ্ব-রাজনীতির খোলনলচে পাল্টাচ্ছে, অস্থির উত্তাল দেশ-শহর, তখনই এই সংযোগের গোড়াপত্তন। চার পাশের দুনিয়াকে চিনতে, জানতে বাবার সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা, বাদানুবাদ যেমন চলছে, বাবাও ছেলের গড়ে ওঠা ধ্যানধারণাকে আমল দিচ্ছেন, বা নির্মম ভাবে খারিজ করছেন।

আপাতদৃষ্টিতে বোধসম্পন্ন দুই প্রজন্মের আবেগবর্জিত টক্কর। আদতে কিন্তু দু’পক্ষই ব্যাপারটা উপভোগ করেছেন। মৃণাল সেন চিরকাল প্রশ্ন, বিরোধিতা, বিতর্ক আহ্বান করেছেন। আর ছেলে তাঁর জগদ্বিখ্যাত বাবার গভীর অন্তরসত্তাকে আবিষ্কার করছেন। সে প্রাপ্তিই বা কম কিসে! অবশ্য বাবার সিনেমার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে খানিক মায়া জড়িয়ে ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। ছবি দেখে যা যা ভালো লেগেছে আগে বলতেন। তার পর সমালোচনা। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে বাবার ছবি দেখতে চাইতেন। সারা ক্ষণ মাথায় ঘুরত, কোন কোন দৃশ্য সবার ভাল না-ও লাগতে পারে! সেই সূত্রে আশঙ্কা, মনখারাপ। যদি দর্শক ছবিটা বাতিল করে? বয়স খানিক বাড়তে, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনকে চেনা হয়ে গেল। যাঁর লক্ষ্য ‘পারফেকশন’ নয়, অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। কখনওই কোনও ‘কমফোর্ট জ়োন’-এ তিনি জাঁকিয়ে বসতে চাননি। তাঁর সৃষ্টির মূলমন্ত্র: ঝুঁকি নাও, পড়ে যাও, আবার উঠে দাঁড়াও! তার পর আবার দে ছুট...

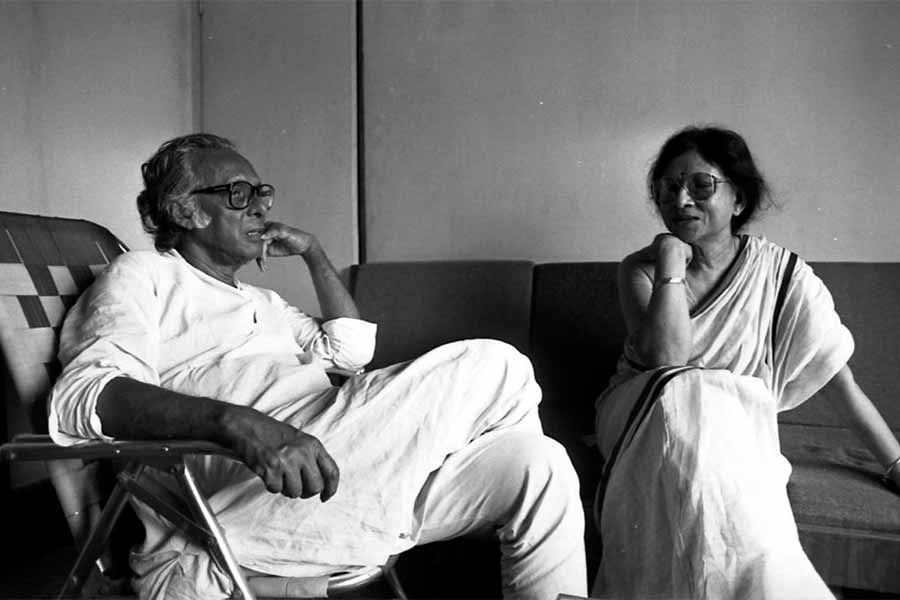

১৯৬৭-৬৯ সাল। মৃণাল সেন কলকাতায় মিছিল, ধর্মঘটের ফুটেজ তুলে রাখছেন। পরে নানা ছবিতে ব্যবহার করবেন। তখন থেকেই কুণাল সেনের লেখায় সেই সিনেমা তৈরির প্রসঙ্গ, তার আঙ্গিক-শৈলী, শিল্পী-কলাকুশলী, কাজের পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা উঠে আসে। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই অংশ। কারণ সবটাই নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা। ব্যক্তি মৃণাল সেন দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবাদী। তাঁর দুরন্ত রসবোধ। তবে সব ক্ষেত্রে তা বিশুদ্ধ, নির্মল নয়। মাঝেমধ্যে কেউ অস্বস্তিতে পড়েন, ক্ষুণ্ণ হন। নিজের কাজের জগৎ ঘিরে মৃণালবাবুর এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা। আবার তিনি ভীষণ রকম ছন্নছাড়া। সাংসারিক জীবনে একমাত্র অবলম্বন স্ত্রী গীতা সেন। তিনি যে স্বামীর কতখানি জুড়ে ছিলেন, তা এই বইয়ের অন্যতম সেরা অধ্যায়।

কলকাতা ও শিকাগোর ভৌগোলিক দূরত্বের সেতু প্রথমে ছিল ফ্যাক্স, পরে ইমেল। আর কিছু দিন অন্তর সাক্ষাৎ। গভীর, অন্তর্ভেদী বন্ধনে সামান্য বদলও চোখে পড়ত। ২০০৩ সাল। মৃণাল সেন ছেলের কাছে শিকাগোয় গেছেন। চিরকাল তাঁর কথার তুমুল সম্মোহনে সবাই মোহিত হন। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা। কুণাল কয়েকজন বিদেশি বন্ধুকে বাড়িতে ডেকেছেন। জানেন, অচিরেই তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ হবেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই বোঝেন, মানুষটা আগের জায়গায় নেই। কথনের মান পড়ছে, সূত্রের খেই হারাচ্ছে, যুক্তির জোর কমছে। সেই রাতে কুণাল তাঁর স্ত্রী নিশাকে বলেন, “বন্ধু বুড়ো হচ্ছে!”

এই গ্রন্থ অন্তরঙ্গ, আন্তরিক। আবার খোলা পাতার মতোই স্বচ্ছ, অকপট। মৃণাল সেনকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাবেন পাঠক।

নজরে

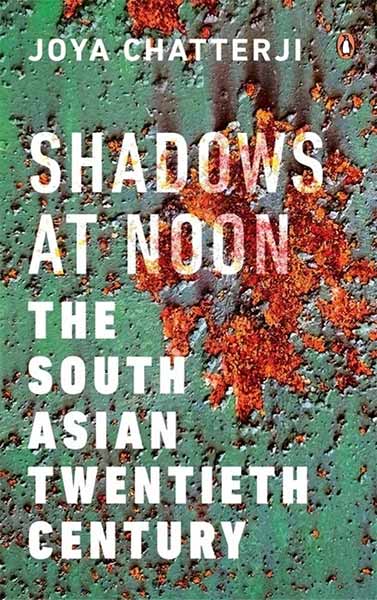

বইটি পড়তে পড়তে দু’টি বহুলপঠিত বইয়ের কথা মনে পড়বেই— সলমন রুশদির মিডনাইট’স চিলড্রেন আর রামচন্দ্র গুহর ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী। জয়া চট্টোপাধ্যায় এই বইয়ের পরিকল্পনার ব্যাপ্তিতে ছাপিয়ে গিয়েছেন পূর্বসূরি বই দু’টিকেই— উপনিবেশ-উত্তর সময়ের ছবি আঁকতে তিনি খণ্ডিত ভারতের ভৌগোলিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেননি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকেও এনেছেন আলোচনায়। প্রথমত, বইটি সুখপাঠ্য। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে, জরুরি অবস্থার ব্যতিক্রমী সময়টুকু বাদ দিয়ে, গণতন্ত্রের দীর্ঘ জয়যাত্রার পরিচিত নেহরুবাদী আখ্যানের বাইরে গিয়ে তিনি সময়টিকে প্রশ্নায়িত করতে চেয়েছেন। এ দিক থেকে বইটি রামচন্দ্র গুহর বইয়ের চেয়ে বেশি ‘ক্রিটিক্যাল’। তবে, বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় লেখিকার অনতিপ্রচ্ছন্ন বংশগৌরব বা আভিজাত্যের দাবি মনোযোগী পাঠকের বিরক্তি ঘটাতে পারে।

ইতিহাসবিদ হিসাবে লেখিকার কাজ ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করলে তাঁর কয়েকটি অবস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়, যা এই বইয়েও প্রকট। যেমন, দেশভাগের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী করেন কংগ্রেসকে। তাঁর মতে, দেশভাগ এড়ানো সম্ভব ছিল, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতালিপ্সা সেই পথ বন্ধ করেছিল। এই অবস্থানটি নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। যেমন প্রশ্ন তোলা সম্ভব তাঁর গান্ধী-পাঠ নিয়েও। “কোনও বিপ্লবী নন”, লেখিকার মতে, “গান্ধী ছিলেন পুঁজিপতিদের ও জাতিব্যবস্থার সহচর, পুরুষতন্ত্রের বন্ধু।” ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জোন রবিনসন বলেছিলেন, “ভারত সম্বন্ধে আপনি যে যথাযথ কথাগুলি বলবেন, মুশকিল হল, তার উল্টো কথাগুলোও সব একই রকম সত্য।” গান্ধী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য— কাজেই, তাঁর মতো জটিল এবং বহুমাত্রিক কোনও চরিত্রকে এমন কোনও সংজ্ঞাতে ধরতে চাওয়া গোলমেলে কাজ। নেহরু সম্বন্ধেও জয়া সংশয়ী— তাঁর অভিযোগ, নেহরুর উদারবাদ মূলত কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি আগাগোড়া হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি নরম অবস্থান নিয়ে গিয়েছেন, বিরোধী দলের মুসলমান নেতাদের জেলবন্দি করেছেন, ইত্যাদি। লেখিকার সিদ্ধান্ত, আজ যে ভারতে উগ্র হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়ছে তাতে আর আশ্চর্য কী! বিতর্ক সৃষ্টি করাই যদি এই উপসংহারের উদ্দেশ্য হয়, লেখিকা সফল হবেন বলেই আশা করা যায়।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)