ভোট? ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা! আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি, এটাই এখন আমার রাজনীতি

আমি বহু কাল ভোট দিতে যাই না। ভোটের দিনগুলোয় ছোটবেলার বাংলা বন্ধের গন্ধ পাই। আমাদের বয়সিরা যতগুলো বাংলা বন্ধ দেখেছে, স্বাধীনতার সময়ের মানুষেরাও অতগুলো দেখেছে কি না সন্দেহ!

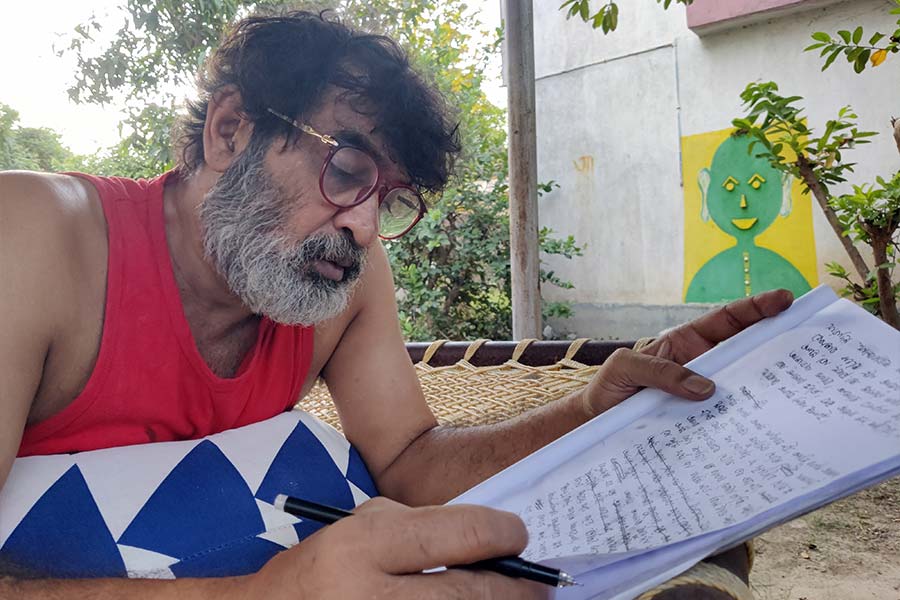

শিলাজিৎ মজুমদার

ছবি: দাস্তা নিয়া।

ভোটের দিনগুলো বেশ ফুরফুরে লাগে। এটা এমন একটা দিন, যে দিন সকলের কাজ থাকে আমার মতো গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া। ফলত ছুটি-ছুটি ভাব নিয়েই কেটে যায় সারা দিন।

তবে ভোটের এই প্যাকেজটা জীবনের মতোই। সেই প্যাকেজে উদ্বেগও থাকে একটা। চলতে থাকে সমান্তরাল ভাবে। মাঝেমধ্যেই খবর নেওয়ার ইচ্ছে হয়, মানুষ মরছে না তো? আমার অ্যান্টেনাতে টেলিভিশন নেই। কিছু দিন আগে কে যেন একটা উপহার দেওয়ায় সেটাকে দেবু দেওয়ালে ফিট করে খবর দেখত। কাজের বোনটি দেখত সিরিয়াল। আর আমি মাঝেমধ্যে উঁকি মারতাম ক্রিকেট লাইভে। কিছু দিন আগে একটু মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। আমার দুই কর্মচারী বাইরের ঘরে বসে রসিয়ে আইপিএল দেখছিল। আমার মাথাটা এত গরম হয়ে গিয়েছিল ওদের ওই কাজ না করে দাঁত বার করে ২০/২০ ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখে যে, গদাম করে টিভিতে একটা ঘুষি! হাত কেটে রক্তারক্তি। সেই ইস্তক টিভিটা সাদা হয়ে পড়ে আছে। দেবু যা দেখে নিজের ফোনেই। মাঝেমাঝে আমাকে এসে বলে, বিরাট কেমন খেলছে। কোন নেতা কী বলছে। বিশেষ করে ভোটের আগে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, দেবু রাজনীতিটা আমার থেকে অনেক বেশি বোঝে। খবর তো রাখেই।

আমি বহু কাল ভোট দিতে যাই না। ভোটের দিনগুলোয় ছোটবেলার বাংলা বন্ধের গন্ধ পাই। আমাদের বয়সিরা যতগুলো বাংলা বন্ধ দেখেছে, স্বাধীনতার সময়ের মানুষেরাও অতগুলো দেখেছে কি না সন্দেহ! দারুণ কাটত বাংলা বন্ধগুলো। গাড়িঘোড়া নেই। ওই দিনগুলোয় পাড়ার ক্রিকেট খেলাটা একটু বড় স্পেস পেত। আমাদের ‘গলি ক্রিকেট’ রাজপথে পৌঁছত কোনও দল বন্ধ ডাকলেই। খুশি হতাম। একটু বেশি চাঁদা তুলে ক্যাম্বিস বল কেনা হত আরও কয়েকটা। শৈশবের অবচেতনে থাকা সেই ভাল ভাল মুহূর্তগুলো হয়তো ভোটের দিন সকালে চলে আসে মগজে। বুঝি না। কিন্তু খুশি হই। হয়তো।

খুউব ছোটবেলায় যখন ভোটাধিকার ছিল না, তখন ভোট দেওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রবল। ছোটকাকুর হাত ধরে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে, ভোট না-দিয়েও আঙুলে কালির দাগ নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরতাম। ওই দাগটাই!

এখন আর দাগটা ভাল লাগে না। জানি ভোটের মেশিনে আমার মতো মানসিকতার মানুষদের অধিকার প্রয়োগের বোতাম আছে একটা। ‘নোটা’। সেটাও করা যেত। কিন্তু কেন যাব আমি এই বীভৎস গরমে সরকার তৈরির লাইনে দাঁড়াতে!

আমার মনে হয় ‘থ্রি এম’দের দুয়ারে এসে ভোটভিক্ষা করা থেকে রেহাই দিয়ে ভোটটা দুয়ারে চলে এলেই আমাদের, অর্থাৎ ভোটারদের ভাল হয়। তা হলে ভোটটা দেওয়া যায়। মিনিস্টার, এমপি এবং এমএলএ, এই তিন ‘এম’-দের শক্তিও সংরক্ষিত হয়। এমনকি, আরও একটা ‘এম’ অর্থাৎ ‘মানি’, সেটারও খরচা কম হয়। তাঁদের কর্মীরাও একটু স্বস্তি পান। আর আমরা এই পাঁচ বছরে একটাই দিন যদি একটু ‘বরযাত্রী’র মতো খাতির পাই তাতে ক্ষতি কী! যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে, মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কী! ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ।

না-হয় বাড়িতে বসেই ভোটটা দিলাম নিশ্চিন্তে! ব্যালটপেপার তো মেশিন হয়ে গেল। প্রযুক্তি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ‘মহারাজ একি সাজে...’ গাইয়ে ফেলল বলে! আইনস্টাইন নিজের গলায় বাংলায় সহজ করে ‘ই= এমসি স্কোয়্যার’ বুঝিয়ে বলছেন ক’দিন পর। সেই ভিডিয়োও এল বলে! দুয়ারে ভোটটাই বা আর কী এমন। হতেই তো পারে! আর যত দিন না হচ্ছে, তত দিন এই ভোটের দিনটায় এলাহি আয়োজন হোক। ভোটাররা একটু পাঁচতারা খাতির পাক। বুফে টেবিলে সারি দিয়ে সাজানো হোক সুস্বাদু সব খাবার। শেফকে বলা হোক দুই বাংলার নানা আকর্ষণীয় না-জানা রেসিপি নিয়ে মাথা ঘামাতে। বড় বড় এসি তাঁবু তৈরি হোক। এ রকম তো হয়ও এখন।

ভোটের দিন এই রকম বিদঘুটে সব ভাবনার ধন্দে কেটে যায় আমার। ভোট দিতে যাওয়া হয় না। অনেকে বলেন, ‘‘অন্য কেউ তো দিয়ে দিতে পারে তোমার ভোট!’’ হ্যাঁ। সে তো পারেই। আমি যাওয়ার আগেও পারে। আর এই বঙ্গে শিলাজিতের পরিচয়পত্র দেখিয়ে যদি কেউ আমার ভোট দিয়ে আসতে পারে, তা হলে তো মনে হয় ‘হি রিয়েলি ডিজ়ার্ভস ইট’।

যাঁরা আনন্দবাজার অনলাইনে আমার লেখা এই পর্যন্ত পড়ে এলেন, তাঁরা নির্ঘাত বুঝতে পারছেন, সংসদীয় রাজনীতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা লেখকের নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যাঁরা খেলোয়াড়, তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা পরিচিতিও বিশেষ নেই। শিল্পীরা রাজনীতিতে বেশি আসছেন এখন। বেশ কয়েক জন আছেন, যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি বা করি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ হলেই তাঁদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যা নিয়ে হয় সেটা ভীষণ ‘কমন’। জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শিলাজিতের সঙ্গে কী নিয়ে কথা হল? উত্তরটা বাতাসও জানে। আলোচনা হয় আমাদের গ্রামের হাসপাতাল আর গড়গড়িয়া নিরুপমা বিদ্যামন্দির নিয়ে। আর নইলে গ্রামের খেলার মাঠ। ব্যস!

আমার নিজস্ব একটা রাজনীতি আছে সকলের মতোই। যে ভাবনা বা দর্শন ‘বাই ডিফল্ট’ থেকে যায় শরীরে। মনে। আমাদের শরীরের ভিতরেও একটা রাজনীতি চলে। সংসারে, পাড়ায়, গ্রামে, শহরে, বন্ধুদের মধ্যে, আত্মীয়দের মধ্যে চলতে থাকে একটা নীতি। যা আমরা রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনও শব্দে ধরতে পারি না। ‘পলিটিক্স’ বললে সুবিধা হয়। ‘রাজ-গন্ধ’ থাকে না সেখানে। আমি নিজেকে ‘শিল্পী’ বলেই ভাবি। সেখানে আমার রাজনীতি খুব পরিষ্কার। দর বাড়াও। শুধু নিজের নয়, সমস্ত সহকর্মীর দর বাড়াও। কারও দর কমিও না। আমার বাড়িতে যিনি রান্না করেন বা আমার গ্রামের বাড়িতে প্রয়োজনে যে শ্রমিকেরা কাজ করেন, তাঁদের পাড়া কত দিল, সরকার কী ধার্য করল, সেটা না ভেবে নিজে বাড়িয়ে দাও।

১৯৪৭-এর ১৫ অগস্টের পর কেটে গেল কত বছর? হিসাব করতে ইচ্ছে করে না। এই মুহূর্তে অঙ্ক করতেও ভাল লাগছে না। কিন্তু এখনও একটা মানুষ সারা দিন সাংঘাতিক পরিশ্রম করে আড়াইশো টাকা রোজগার করবেন, এটা ভাবলে লজ্জা লাগে। আমি তো সকলকে মানাতে পারব না। আমি আমারটা পারি। আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তো আমার হাতেই। আমার মন ও শরীরের ইচ্ছের সরকার আমি নিজেই চালাই। নো চাপ! একা সিদ্ধান্ত নিই। কাউকে পাশে লাগে না। আমি দর বাড়াই। আমি জানি, আমি সাধারণ নই। আমি জানি, আমার ক্ষমতা গড়পড়তা মানুষের থেকে সামান্য বেশি। যা পেয়েছি এই পৃথিবী থেকে, আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, তা খুব একটা কম নয়। আমি সেটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

সম্পত্তি তো শুধু অর্থ বা জমি নয়, স্বাস্থ্যটাও সম্পত্তি। জিনটাও সম্পত্তি। আমি সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমি আমার ঠাকুরদা সত্যকিঙ্কর মজুমদারের মতো রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সরকারকে জমি দিয়ে বছরের পর বছর তদ্বির করে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারব না। বা আর এক ঠাকুরদা কালীকিঙ্কর মজুমদারের মতো চাকরি ছেড়ে কোনও অর্থসাহায্য ছাড়া একটা একচালা ঘর থেকে হাই স্কুল করার ক্ষমতা আমার নেই। ওঁদের সময়টাও আর নেই। ওঁদের পাশে যে মানুষগুলো থাকতেন, এই গ্রামেরই, তাঁদের মতো মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও নেই। দাদুদের সমসাময়িক সর্বজনীন ইচ্ছেটাও আর নেই।

আমার মধ্যে কিন্তু সেই ইচ্ছের বীজটা রয়ে গিয়েছে। গ্রামের এক বুড়ি আছেন। শুভঙ্করী। বুড়ি ‘অবসেস্ড’। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, ‘‘হাসপাতালটার কিছু করো। মেটারনিটি ওয়ার্ডটাকে একটু চালাও। আমি তখন দাইয়ের কাজ করতাম। তোমার দাদুটা তো সব করে গেল। তুমিও কিছু একটা করো।’’ যত বার আমার সঙ্গে দেখা হয়, শুভঙ্করী এই কথাটাই জাবরের মতো কাটতে থাকেন। এটা আমাকে ‘হন্ট’ করে। তাড়িয়ে বেড়ায়। আমার পূর্বপুরুষদের যতটুকু দেখেছি, এই পৃথিবী থেকে যা পেয়েছি, সেটার সামান্য কিছু এই পৃথিবীতে দিয়ে যাওয়াটা দরকার। এটা আমার ঋণ। এটাই আমার বোঝা। এই ঋণ শোধ করাটা আমার কর্তব্য। সেটা করতে চাওয়ার চেষ্টাটাকেই আমি আমার নিজস্ব ‘পলিটিক্স’ বলে মনে করি।

আমার গ্রামের আশপাশের প্রথম প্রজন্মের স্কুলে যাওয়াদের জন্য একটা ছোট্ট ছাউনি করেছি। নাম দিয়েছি ‘নৌকা’। সেখানে একঝাঁক সাওঁতালি বাচ্চার জন্য গত পাঁচ বছরের চেষ্টায় সপ্তাহে ছ’টা দিন স্কুলের পর গান-নাটক-নাচ-যোগব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-ইংরেজি লিখতে আর পড়তে পারা, যোগ-বিয়োগ-গুণ ভাগের অঙ্ক শেখার উপর নজর দিচ্ছি। তার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষক রেখে তাদের তৈরি করছি। ওরা আগে প্রয়োজনীয় দুটো ভাষায় সড়গড় হোক। তার পর সেই ভাষাতেই ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান পড়বে।

আমার বিশ্বাস, এই অনিচ্ছাতেও অনগ্রসর বাচ্চাগুলো আপনার-আমার সন্তানের মতোই (ট্যালেন্টেড)। ওদের একটু দিশা দেখাতে পারলে ওরাও ওদের জীবনটাকে অনেকটা উন্নত করতে পারবে। আমি যখন ওদের দেখি, দেখতে পাই ওদের মধ্যে কম কিচ্ছু নেই। ট্যালেন্টে ভরপুর। সবাই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না। কিন্তু তিরিশ জনের মধ্যে অন্তত একটা চ্যাম্পিয়ন তো আছেই। যে নিজেকে চিনতে পেরে, নিজের ক্ষমতাগুলো উগরে দিয়ে ঠিক চ্যাম্পিয়ন হবে। সেটা হলে সেই চ্যাম্পিয়ন তো অঙ্ক-ইতিহাস-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একটু-আধটু শিলাজিৎও শিখবে। সেটা শিখলে আরও কয়েক জন শিখবে যে, এই পৃথিবী থেকে আমরা যে বিরাট, বিশাল বাঁচা পেয়েছি, তার জন্য পৃথিবীতে খানিকটা রেখে গেলে শান্তিতে ঘুমোনো যায়। আমার মনে হয় এটা সম্ভব। এটাই আমার বিশ্বাস। ‘নৌকা’ আমাদের স্বপ্ন নয়, আমাদের বিশ্বাস। এটা চালায় তারা, যারা আমাকে বিশ্বাস করে। কিছু বন্ধু। কিছু ভক্ত। যারা আমাকে জানে। আমাকে বিশ্বাস করে। একা নই, অনেকে মিলে। আমার ভক্তেরা আমার সঙ্গে ছবি তুলতে এলেই আমি তাদের কাছে ‘নৌকা’র জন্য ভিক্ষে চাই। যে যার মতো ভিক্ষে দেয়। এ ভাবেই চলছে।

অনেকে বলেন আমার পদ্ধতিটা ভুল। অনেকে ভাবেন, টাকা নেওয়া উচিত নয়। অনেকে ভাবেন, শিলাজিৎ ছবি তুলতে টাকা চায়! যে যা ভাবে ভাবুক। আমি তাঁদের ওই একই কথাই বলি, যা তিরিশ বছর আগেও বলতাম— ‘‘ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা/ স্বপ্ন দ্যাখ ঘুমের ফাঁকে।’’

এখনও ওই তিরিশ বছর আগের ছিটকে বেরোনো চারটে শব্দই বরাদ্দ থাকবে তাঁদের জন্য। এর থেকে বেশি শব্দ খরচ করতে ইচ্ছে করে না। অনেক কাজ আছে। বলা অনেক কিছুই যায় ‘ব্রো’! কিন্তু মাঠে নেমে করতে গেলে আর কিছু না হোক, সময় দিতে হয়। আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বিশ্বাস করি না। আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। এটাও হয়তো আমারই রাজনীতি। ভাল থেকো। হ্যাপ্পি ভোট!

(লেখক গায়ক-অভিনেতা। মতামত নিজস্ব)