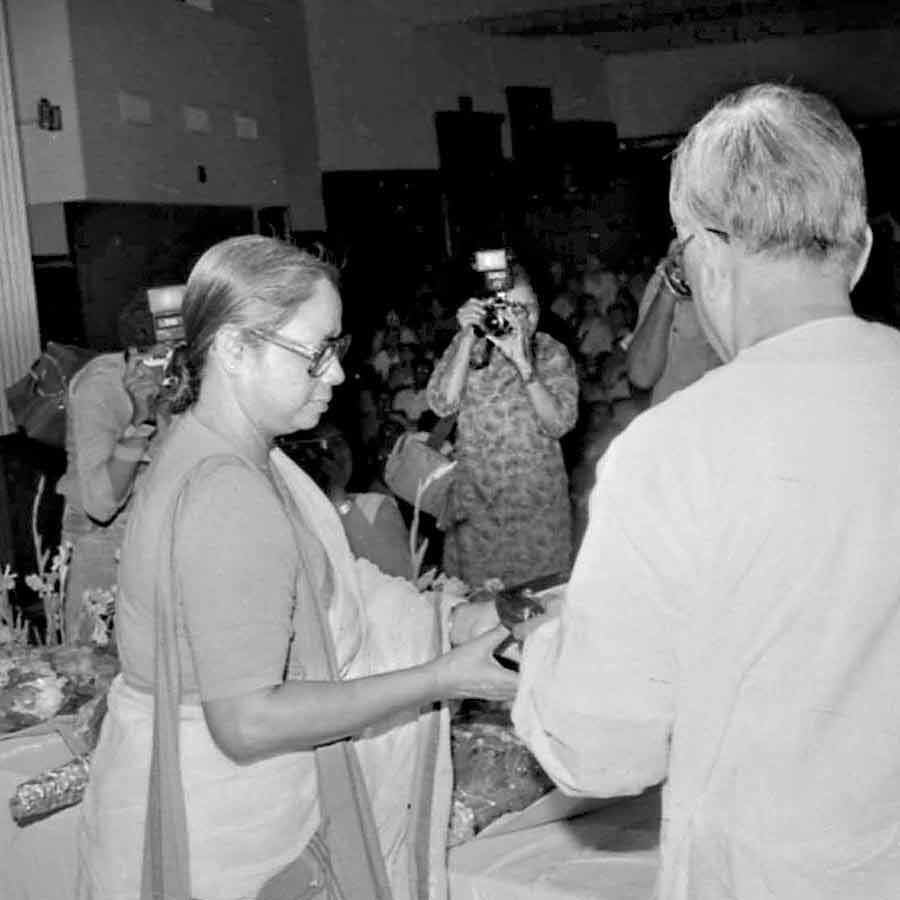

গুণী: রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত সন্জীদা খাতুন, জ্যোতি বসুর হাতে। রবীন্দ্র সদন, কলকাতা, ১৯৮৮।

বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির জগতের প্রধান মানুষদের মধ্যে সন্জীদা খাতুনের নামটি উচ্চারিত হয় অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। তিনি জীবনের সিংহভাগ সময় দিয়েছেন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ জাগ্রত করার প্রয়াসে। আর এই দীর্ঘ সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথকেই তিনি প্রধান প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর আগ্রহ ছিল তিন ক্ষেত্রে: সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংগঠন। এই তিন পরিসরেই তিনি ছিলেন সফল, যা আমাদের সময়ে এক রীতিমতো বিরল ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আগ্রহেই তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনের সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা। তার পর দেশে ফিরে সেই ধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দান। গান ও গান শেখানো ছিল তাঁর জীবনে প্রার্থনার মতো।

মনে পড়ে, সদ্য কৈশোর পার করেছি যখন, সন্জীদা আপা এক বার তাঁর বাসায় ডাকলেন গান শেখাবেন বলে। ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু’ গানটি শেখালেন। একটি গানের সুরের মধ্যে যে এত কিছু লুকিয়ে থাকে, প্রথম বুঝলাম সে দিন, তাঁর সামনে বসে। গানটি শিখে মনের মধ্যে যেন এক পবিত্র অনুভূতি বোধ করলাম।

এই মানুষটি চলে গেলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন ভয়াল ২৫ মার্চে। মৃত্যুর দিন দুই আগে বড় কষ্টে খেদ নিয়ে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করলেন, “আমার অনেক দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশটা তো এমন ছিল না। কী হয়ে গেল?”

২৬ মার্চ সকালে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হল শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। বিশাল ছায়ানট ভবন তখন কানায় কানায় পূর্ণ। সমস্বরে গানে গানে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন চলতে থাকল। সুদীর্ঘ সংগ্রামের অস্ত্র, তাঁর প্রিয় গান, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত— ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ যখন গাওয়া হচ্ছিল, তিনিও নিশ্চয় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। পুরো ভবন গমগমে থমথমে হয়ে উঠল গভীর শোকে, কিন্তু দৃপ্ত প্রত্যয়ে।

এমন এক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যে পরিবারে কাজী নজরুল ইসলামের ছিল অবাধ বিচরণ। সন্জীদার পিতার বন্ধু ছিলেন তিনি। পিতা কাজী মোতাহার হোসেন ভোরবেলায় পায়চারি করতেন, আর গাইতেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান। সুর ছিল তাঁর ‘পথের সাথি’।

সন্জীদার যখন উনিশ বছর বয়স, ১৯৫২ সাল— ভাষা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান। আন্দোলনে যোগ দিলেন সন্জীদা। ২২ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের এক সভায় যোগ দেবেন, কিন্তু তাঁর মা তাঁকে একা না ছেড়ে নিজেও মেয়ের সঙ্গী হলেন। অনেক ভয় আর শঙ্কা নিয়ে দুই জনে গেলেন সভাস্থলে। সভায় তাঁর মাকেই সভাপতির দায়িত্ব নিতে হল। তাঁরা গলা ছেড়ে গাইলেন, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এমন সময় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের উদ্যোগ করা হল সেখানে। পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালির মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দিল এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। বিচারপতি মাহবুর মোরশেদ, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের উদ্যোগ নিয়ে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ জানালেন।

মোখলেসুর রহমান সিধু, সকলে তাঁকে সিধুভাই বলে ডাকতেন, বলে দিলেন, তাঁর বাড়িতেই মহড়া হবে। সফল হল মহড়া, সার্থক হল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এল। ২৪ থেকে ২৭ বৈশাখ, চার দিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জয়দেবপুরে বনভোজনে মিলিত হলেন সকলে। সেখানে সিধুভাই একটি নতুন সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দিলেন। উপস্থিত ছিলেন সুফিয়া কামাল, মোখলেসুর রহমান সিধু, শামসুন্নাহার রহমান রোজ, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্জীদা খাতুন, সাইদুল হাসান, ফরিদা হাসান, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক-সহ আরও অনেকে। সিধুভাইয়ের ইচ্ছা ছিল, নতুন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন সন্জীদা। সন্জীদা তখন সরকারি চাকরি করেন, ওই পদ নিতে পারলেন না, কিন্তু আড়ালে থেকে সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। বেগম সুফিয়া কামালকে সভাপতি ও ফরিদা হাসানকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল। “জন্ম হয় ছায়ানটের। তমসাচ্ছন্ন পাকিস্তানি যুগে কঠোর সামরিক শাসনে পদানত স্বদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রভাবনা অবলম্বন করে ছায়ানট যাত্রা শুরু করে।”

ছায়ানটের কার্যক্রম শুরু হয় শ্রোতার আসর দিয়ে। প্রথম অনুষ্ঠানে গান করেন ফিরোজা বেগম। পর্যায়ক্রমে গান গাইলেন সন্জীদার বোন ফাহমিদা খাতুন, বারীন মজুমদার, ইলা মজুমদার প্রমুখ। পাশাপাশি চলতে থাকল বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান— খোলা মঞ্চে।

ওয়াহিদুল হক একটি স্কুল করার প্রস্তাব করলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সকলে মিলে চাঁদা দিয়ে স্কুল করা হবে ঠিক হল। জন্ম হল ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনের। পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হল বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ‘ছায়ানট’। এই নতুন বিদ্যায়তনের ভার নিলেন সন্জীদা খাতুন, সঙ্গে রইলেন ওয়াহিদুল হক। নতুন নতুন ভাবনা, নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা হতে থাকল।

এর মধ্যেই ভাবনা শুরু হল বড় পরিসরে বাংলা বর্ষবরণ উদ্যাপনের। নিসর্গবিদ নওয়াজেশ আহমেদ এক জায়গার সন্ধান দিলেন— রমনার বটমূল। ১৯৬৭ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের মধ্যে রমনার বটমূলে সকালবেলায় ‘পহেলা বৈশাখ’ উদ্যাপন শুরু করল ছায়ানট। সেই সে দিন থেকে নববর্ষ উদ্যাপন চলছে ঢাকায়, প্রতি বছর। আজ তা বাংলাদেশের বাঙালির সর্ববৃহৎ অসাম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

প্রথম দিকে এই উৎসবে লোকসমাগম ছিল সামান্যই। শিল্পীদেরও যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে যেতে হত। রমনার বটগাছের উপর থেকে শুঁয়োপোকা শিল্পীদের গায়ে পড়ত। সেই পোকা সরানোর প্রসঙ্গে সন্জীদা লিখেছিলেন, “পরের বছর থেকে গাছের ডালেরই কতকগুলো ছোট ছোট কাঠি দিয়েছিলাম সবার হাতে। যেন ধীরভাবে শরীর থেকে পোকা সরিয়ে ফেলা যায়। পোকা সরিয়ে দিতে হোক বা যা-ই হোক, সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রশান্ত মুখে ‘আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও’ এ প্রার্থনা উচ্চারণ করতেই হবে।”

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ দেশ ছেড়ে ভারত চলে গেলেন সন্জীদা, আগরতলা হয়ে কলকাতা। শুরু হয়ে গেছে স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলাদেশ নামক একটি মুক্ত স্বাধীন শোষণমুক্ত, সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য। কলকাতায় গিয়ে তিনি সংগঠিত করতে শুরু করলেন ভারতে আশ্রয় নেওয়া পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের। প্রতিষ্ঠিত হল ‘মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’। সন্জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, হাসান ইমাম, শাহরিয়ার কবীরদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এই সংগঠন। সঙ্গীত, নাটক, পাপেট শো করে মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করতেন তাঁরা।

সে দিন থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে রইল ছায়ানট— অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে যে প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলল তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। ছায়ানটের শিক্ষক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহিদুর রহিমের অকাল প্রয়াণে মর্মাহত সন্জীদা খাতুন তাঁর স্মরণে ‘জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ্’ গঠনের উদ্যোগ নিলেন ১৯৭৯ সালে। সঙ্গে পেলেন ওয়াহিদুল হক ও জামিল চৌধুরীকে। সংগঠন ক্রমে প্রসারিত হল ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরে, বিভাগ থেকে জেলা শহরে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা জাতীয় সংস্কৃতির প্রসারের জন্য ১৯৮১ সালে জেলাভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করল ‘জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ্’। পরবর্তী কালে ১৯৮২ সালে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাঙালির সংস্কৃতির সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন ‘জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ্’ নামে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে এই জাতীয় সংগঠনের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করতেন সন্জীদা। জীবনভর তিনি সংগঠনের পর সংগঠন গড়ে গিয়েছেন অক্লান্ত ভাবে।

সাফল্য এসেছে অনেক, পুরস্কারও। কিন্তুতাঁর আসল সাফল্য— এক বিশাল ঐতিহ্যের অঙ্গীকার নির্মাণ।