বর্ষার পদ্মা, সে ভয়ানক উত্তাল। ওই সময়ে নদী পেরোনো মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে ছুঁয়ে আসা। এ দিকে অন্য পথও নেই, পিছনে পুলিশ। তাদের হাতে ধরা পড়া মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। অগত্যা জলে ঝাঁপ দিলেন দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাড় থেকে ক্রমাগত ফায়ার করতে থাকল ব্রিটিশ পুলিশ। কিন্তু নাগাল পাওয়া গেল না। কিছু দিন তল্লাশি চালিয়ে পুলিশও রণে ভঙ্গ দিল। ধরে নেওয়া হল, তিনি মৃত। অথচ কোনও দেহ পাওয়া যায়নি। সে সময়ে বাংলাদেশে যে বন্ধুর আশ্রয়ে তিনি ছিলেন, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র দাস রটিয়ে দিলেন দুলালচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিবারের সকলেও ধরে নেন, তিনি মৃত। এর পর ফাস্ট ফরওয়ার্ডে ঘটনা প্রায় ২২ বছর এগিয়ে যাচ্ছে। যখন পরিবারের লোকেরা লালচন্দ্রের খোঁজ পেলেন, তখন তিনি কালিকানন্দ অবধূত। মাঝের দু’দশকে ঘটে গিয়েছে

কত শত কাণ্ড!

এর পর থেকে কোনও আড্ডায় যদি কেউ বাঙালিকে ‘ভিতু’ বলে বদনাম দেয়, তা হলে তার সামনে ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’, ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ বইগুলি ফেলে দেবেন। গভীর রাতে শ্মশানে চিতার উপরে বসে থাকাই হোক কি বেলুচিস্তানে হিংলাজ মাতার দরবার— কলজের জোর না থাকলে এ কম্ম হয় না! অথচ মানুষটা তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু কি পেয়েছিলেন? বাঙালির কাছে তিনি আজ বিস্মৃত। তার জন্য হয়তো তিনি নিজেও খানিকটা দায়ী। অসম্ভব উন্নাসিক ছিলেন। কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের তল পাওয়া যায় না। অবধূত সেই গোত্রের। এককালে বিপ্লবী আন্দোলন করেছেন, হিমালয়ে সন্ন্যাস পর্ব কাটিয়েছেন, দুর্গম হিংলাজে পা বাড়িয়েছেন... আবার শেষ জীবনে সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে গৃহী হয়েছেন। বাস্তব যে সিনেমার চেয়ে বেশি নাটকীয়, অবধূতের ক্ষেত্রে সে কথাটা পুরোপুরি খাটে।

তখনও তিনি গৃহী

যাঁর জীবনের অনেকটাই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কেটেছে, সে মানুষটা ছোটবেলায় কেমন ছিলেন তা বড় একটা জানা যায় না। তাঁর সন্ন্যাস পর্বকে হয়তো অনেকেই ‘অ্যাডভেঞ্চার’ বলতে চাইবেন না। কিন্তু যে লোকটা দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু কিছুতেই ডরাননি, তাঁকে ‘অ্যাডভেঞ্চারার’ না বলারও কারণ নেই। অবধূতের লেখাতেও তা ফুটে ওঠে। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’, ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’ কিংবা ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’-এর এক একটা অধ্যায় হাড় হিম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অবধূতের শেষ জীবন যেখানে কেটেছিল, সেই চুঁচুড়ার বাড়িতে বসে তাঁর নাতি তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অবশ্য অবধূতের প্রথম জীবনের অনেক ঘটনাই জানা গেল। অবধূত আদতে বরিশালের বাসিন্দা। তাঁর বাবা অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বরিশাল থেকে কলকাতায় আসেন। রেলি ব্রাদার্সে বড়বাবুর পদে চাকরি করতেন। বাগবাজারের প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে অনাথনাথের বিয়ে হয়। তখন তাঁরা থাকতেন হাতিবাগানে। সেখানেই অবধূত বা দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। সাল ১৯১০, নভেম্বর মাস। ‘‘কোন দিনে উনি জন্মেছিলেন তা আমরা জানতাম না। বাড়িতে কালীপুজোর পরের দিন দাদুর জন্মদিন পালন হত, তিথি মতে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় ১৯১০ সালে কালীপুজোর পরের দিন ছিল ২ নভেম্বর। দাদুরা ছিলেন ছ’বোন, দু’ভাই। ছোটভাই মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়। দাদু কোথায় কী পড়াশোনা করেছিলেন, তাও জানা যায়নি। তবে শুনেছিলাম উনি স্নাতক ছিলেন,’’ জানালেন তারাশঙ্কর।

১৯৩০ সালে পোর্ট কমিশনে স্টোর কিপারের চাকরি পেয়েছিলেন অবধূত। ওই সময়েই তাঁর বিয়ে হয় রিষড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কন্যা সুখময়ী দেবীর সঙ্গে। সুখময়ীর একটিই ছেলে, অমল মুখোপাধ্যায়। ছেলের ছ’মাস বয়সে সূতিকা রোগ হয় সুখময়ী দেবীর। তার পর আরও ছ’মাস তিনি রোগের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন অবধূত।

গোপনে বিপ্লবী আন্দোলন করতেন তিনি। সরকারি চাকুরেদের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছিল ‘অপরাধ’। বন্দর দিয়ে জার্মানি থেকে পিস্তল আসত। পোর্টের স্টোর কিপার হিসেবে উনিই সে সব পাস করতেন, বেনামে। উপনয়নের সময়ে একটা গোপন নাম দেওয়া হয়, অবধূতের সেই নাম ছিল রেবতীমোহন। উনি রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় নামে স্টোরে একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। জাহাজঘাটায় অস্ত্র এলে তা তিনি রেবতীমোহনের নাম করে ছাড়িয়ে নিতেন এবং বিপ্লবীদের চালান দিতেন। কিন্তু এই অস্ত্র পাচারের কারবার বেশি দিন গোপন থাকেনি। এ দিকে তার মাস চারেক আগেই স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এই অবস্থায় অবধূত পালিয়ে গেলেন। চাকরি তো গেলই, কলকাতাও তাঁর জন্য আর নিরাপদ রইল না। বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করতে করতে বাংলাদেশের ফরিদপুরে বন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্র দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সে ঠিকানাও পুলিশ জেনে যায়। তার পরেই ঘটে পদ্মাপারের বৃত্তান্ত। সময়টা সম্ভবত ১৯৩৫ সাল। দুলালচন্দ্রকে বাঁচানোর জন্যই বৃন্দাবনচন্দ্র বন্ধুর মৃত্যুর খবর রটিয়েছিলেন। এই বন্ধুকেই ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ উৎসর্গ করেছিলেন অবধূত।

নিরুদ্দেশের কুড়ি বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, তার সবটা জানা যায় না। ‘‘অবধূত শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এঁর কোনও বর্ণাশ্রম নেই, কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। ইনি সংসারাসক্তিহীন এক সন্ন্যাসী। ইনি ত্যাগও করেন আবার ভোগও করেন— অথচ কোনটিতেই আসক্ত নন— ‘জলে নামব জল ছড়াবো তবুও আমি জলকে ছোঁব না’ গোছের। ‘নাম’টি আমাদের কালিকানন্দ অবধূতের সঙ্গে বেশ মানানসই,’’ লেখক প্রসঙ্গে এ কথা লিখেছেন বারিদবরণ ঘোষ।

কীসের সন্ধানে এ যাত্রা

নিরুদ্দেশে থাকাকালীন অবধূত কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তার খানিকটা জানা যায় তাঁর লেখা থেকে, খানিকটা তিনি সংসারে ফিরে আসার পরে বলেছিলেন বাকিদের। পৌত্র তারাশঙ্করের বয়ান অনুযায়ী, ‘‘নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে অবধূত উজ্জয়িনীতে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। ওই সম্প্রদায়কে বলা হত অবধূত। তার পর দেশের নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। ভারতের বাইরে বর্মাতেও গিয়েছিলেন।’’ একটা সময়ে কাশীর কালীমন্দিরে পূজারি ছিলেন। সে সময়ের কথা লেখকের ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’ বইয়ে বিস্তারে আছে। কাশী মানেই গিজগিজ করছে বাঙালি। কিন্তু তত দিনে দুলালচন্দ্রের অস্তিত্ব নেই, তিনি কালিকানন্দ অবধূত হিসেবেই পরিচিত। ওই সময়েই আনন্দময়ী মায়ের সাক্ষাৎ পান তিনি। এই পর্যায় থেকে অবধূতের জীবনে কিছু বদল আসে। যে অস্থিরতা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তা যেন দিশা পায়। হিমালয়ে তিন বছর মৌনব্রত নিয়ে কাটিয়েছিলেন। এই মৌনব্রত নেওয়ার পিছনেও একটি কাহিনি রয়েছে, যা তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন।

আনন্দময়ী মা অবধূতের জিভ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর কথা বলার শক্তি চলে যায়। ‘‘মা বললেন— ‘হাঁ কর, আগে কাজটুকু সেরে নি, তারপর যা বলার বলব।’ হাঁ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কি হল। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তারপর আমার মুখের ভেতর থেকে আঙুল টেনে নিলেন মা। মুখ বন্ধ হল। শুনতে লাগলাম তখন অভয়বাণী— ‘এইবার ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, কান পেতে শুনবি, চৈতন্য দিয়ে বুঝবি। তোর মা নিজের জিভটা কামড়ে রয়েছেন। জিভ কামড়ে থাকলে কি কেউ কথা বলতে পারে রে। তোর জিভটাও অচল করে দিলুম। এইবার মজা করে দেখে নে তোর মায়ের এই সংসারটা কেমন জায়গা। এই যে হিমালয়, এখানেই সব আছে। তিন বছর পরে যখন বেরুবি পাহাড় থেকে তখন সব তোর জানা হয়ে গেছে।’’’

মৌনব্রতর সঙ্গে ছিল অজগরব্রত ও পঞ্ছিব্রত। অজগরব্রতর ক্ষেত্রে, কারও কাছ থেকে কিছু চেয়ে খাওয়া যাবে না। কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে গেলে তবেই খাবেন। আর পঞ্ছিব্রততে যা খাবার থাকবে, তা সে দিনই শেষ করে দিতে হবে। পরের দিনের জন্য রাখা যাবে না। পাখিরা যেমন যা খাবার সংগ্রহ করে তা সন্ধের মধ্যে খেয়ে শেষ করে ফেলে, পরের দিনের জন্য আর রাখে না। সে কারণেই পঞ্ছিব্রত নাম।

এই তিন কঠোর ব্রত নিয়ে গোটা হিমালয় চষে ফেলেছিলেন অবধূত। কৈলাস মানস সরোবরেও খালি পায়ে গিয়েছিলেন। অবধূতের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর সেরা দুই গ্রন্থ ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ এবং ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’। প্রথমটি নিয়ে সিনেমাও হয়েছে। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ বইটিতে সে জায়গার একটি ম্যাপ দেওয়া রয়েছে। আজকের ভারতের মানচিত্রের নিরিখে সে জায়গাকে বিচার করলে ভুল হবে। করাচি এখন বহু দূর, হিংলাজ তার চেয়েও দূর। বেলুচিস্তানের মাকরান উপকূলে, হিঙ্গুলা পর্বতমালার শেষপ্রান্তে হিংলাজ মাতার অবস্থান। পুরাণ অনুসারে এটি ৫২ পীঠের অন্যতম, যেখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল। দেবী এখানে দুর্গামহামায়া রূপে অধিষ্ঠিত। প্রায় হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়ের মধ্যকার খাদে একটি ছোট প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে মন্দিরে দেবীর অবস্থান। হিংলাজ মাতার দর্শনে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষরাই আসেন। কী ভাবে অঘোর নদীর পার ধরে হেঁটে চন্দ্রকূপ দর্শন সেরে হিংলাজের মন্দিরে পৌঁছতে হয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে বইয়ে। সেই লেখার ফার্স্ট পার্সন অবধূত নিজে, ভৈরবী তাঁর জীবনসঙ্গী। অবধূত সম্পর্কে লিখতে বসে ভৈরবীকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সে প্রসঙ্গ পরে। আর আছে থিরুমল ও কুন্তী, যাঁদের চরিত্র সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এখানেও ওই একই কথা, পর্দার তুলনায় বাস্তব অনেক বেশি কঠোর, রূঢ়।

অ্যাডভেঞ্চার আর অবধূতের জীবন সমার্থক। সংসার জীবন থেকে পালাতে গিয়ে ক্রমে তিনি যেন বিশ্বসংসারের বাসিন্দা হয়ে উঠলেন। ‘‘লোকে সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে শান্তির মুখ দেখবার আশায় তীর্থযাত্রায় পা বাড়ায়। আমরাও চলেছি হিংলাজ, উদ্দেশ্য ঐ শান্তিলাভ। জানি না শান্তিটা কী বস্তু— তবে আজ এই ক’টা দিনে যে তার ছায়াও দেখতে পাইনি তাতে আর সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে হিংলাজ-দর্শনটা ভাগ্যে ঘটবে কি না কে বলতে পারে।’’ ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ বইয়েই নিজের এই তাড়নার কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন অবধূত।

হিংলাজ যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন উদ্ধারণপুরের ঘাটের মহাশ্মশানে, সাল ১৯৩৭। আজকের দিনের উদ্ধারণপুরের ঘাটের সঙ্গে ওই সময়ের পরিস্থিতি মেলানো যাবে না। ‘কান্নাহাসির ঘাটে’ ডেরা বেঁধেছিলেন অবধূত। সেই ডেরার বর্ণনা তাঁর লেখাতেই আছে। ‘‘শ্মশানের উত্তর দিকের সীমায় একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবির পিছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির উপরেই ছিল আমার গদি। তোশকের উপর তোশক, তার ওপর আরও তোশক, তার ওপর অগুনতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সুখাসনটি মাটি থেকে দু’হাত ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল।’’ শ্মশানে মৃতের জন্য নিয়ে আসা লেপ, কম্বল, কাঁথা সবই তাঁর ভোগে লেগে যেত। ওই শ্মশানেই মৃতদেহের উপর বসে সাধনা করার ঘটনা রয়েছে। মদ দিয়ে চলত যজ্ঞ। তিনি নিজেও বেশির ভাগ সময়টাই মদে ও গাঁজায় চুর হয়ে থাকতেন। বাবাকে প্রসাদ চড়ানোর লোকের অভাবও ছিল না। সেখানকার বাতাসে মাংস আর পোড়া স্মৃতির গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। চোখের সামনে মানুষ, মনুষ্যত্ব পুড়ছে... বিশ্বসংসারের আজব এক রঙ্গমঞ্চ রাঢ় বাংলার এ মহাশ্মশান। তবে উদ্ধারণপুরও তাঁকে উদ্ধার করতে পারেনি, ফের অনিশ্চিতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। বলা হয়, এর পর তিনি মায়ানমার গিয়েছিলেন। তাঁর পৌত্রের কথায়, ‘‘সেখান থেকে ফিরে দাদু ব্যারাকপুরে সেনগুপ্তদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁরা ওঁর শিষ্য ছিলেন। দাদু অনেককে দীক্ষিত করেছেন, ওঁর প্রচুর শিষ্য, ভক্ত। ক্রোম থেকে ফেরার সময়ে ওঁর পায়ে যে মাটির পুরু আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল, তা ধুতে দু’দিন সময় লেগেছিল! শুনেছিলাম, যে রাস্তা দিয়ে নেতাজির সৈন্যদল গিয়েছিল, সেই রাস্তা দিয়ে উনি হেঁটে ফিরেছিলেন। সমস্যা হল ওঁর রহস্যময় জীবনের বহু অংশ অলিখিত থেকে গিয়েছে।’’

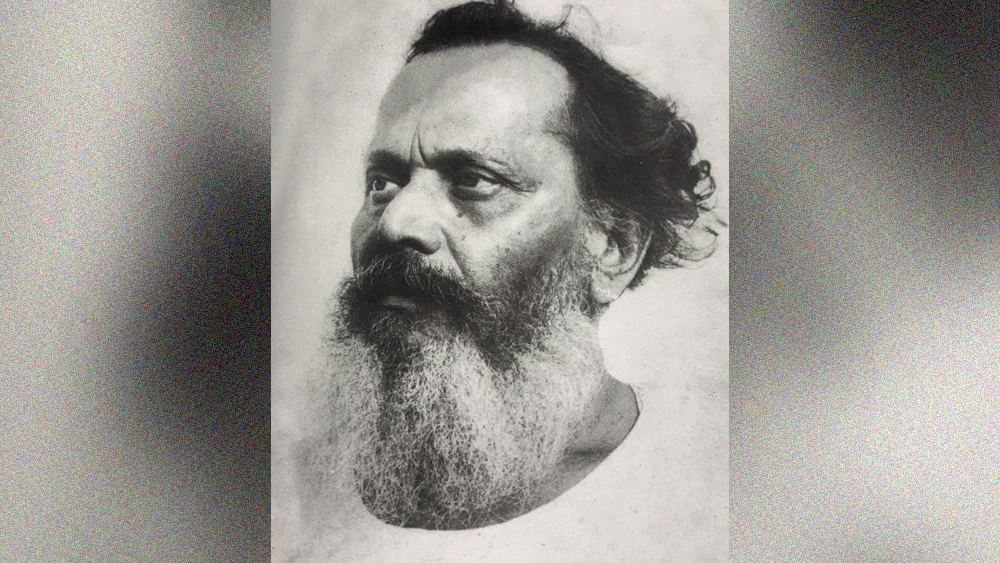

প্রথম স্ত্রী সুখময়ী দেবীর সঙ্গে। ডান দিকে, অবধূতের জীবনসঙ্গিনী ভৈরবী

অথ ভৈরবী কথা

অবধূত এবং ভৈরবীর সম্পর্ক নিয়ে অনেক মতভেদ, বিতর্ক রয়েছে। একের বেশি নারীসম্পর্ক হলে সমাজ চিরকালই ভ্রুকুটি প্রদর্শন করেছে। তার উপরে অবধূত তাঁর লেখাতে নারী এবং যৌনতা নিয়ে রাখঢাক করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। তার জন্য তিনি সমালোচিতও হয়েছেন। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটা সময়ে বরিশালে ফেরেন অবধূত। যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ির মেয়ে সরোজিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। বিয়ের কথা উঠলে প্রথমে অবধূত রাজি হননি, পরে বিয়ে করেন। সরোজিনী দেবীও সন্ন্যাসধর্ম নেন। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এর ভৈরবীই সরোজিনী দেবী। তবে ঘটনা পরম্পরা নিয়ে মতভেদ আছে। অন্য সূত্র বলে, অবধূতের সঙ্গে সরোজিনী দেবীরই প্রথম বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসেন। পরে কলকাতায় এসে সুখময়ী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়। ভবঘুরে জীবনের ইতি টানতেই নাকি সরোজিনীর কাছে ফিরে যান পরে। বারিদবরণ ঘোষ তাঁর লেখায় তেমনটাই বলেছেন। যদিও অবধূতের পরিবার জোর দিয়ে জানাচ্ছে, সুখময়ী দেবীই প্রথম স্ত্রী ছিলেন। ‘‘আমরা কিন্তু জানি আমাদের ঠাকুমা সুখময়ী দেবীকেই দাদু প্রথম বিয়ে করেন। চুঁচুড়ার এই বাড়িতে দাদু, ভৈরবী মায়ের সঙ্গে আমার ছোটবেলা কেটেছে। উনিও আমাদের ঠাকুমাই ছিলেন, তাঁকে কেউ কখনও অসম্মান করেনি,’’ জোর দিয়ে বললেন তারাশঙ্কর। বিয়ের পরে ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়েন অবধূত। প্রথমে যান কামাখ্যা, সেখান থেকে নবদ্বীপ, তার পর নানা জায়গায়। হিংলাজ যাত্রা তো ভৈরবীকে সঙ্গে করেই। ওই পর্বের লেখায় ভৈরবীর প্রসঙ্গ অনেকটাই রয়েছে। সে লেখা পড়ে বোঝা যায়, সংসারের মেঘ-বৃষ্টির খেলা থেকে তাঁদের মতো সন্ন্যাসীদেরও রেহাই ছিল না। ভৈরবীর প্রতি কখনও অবধূত মিঠে কথা বলছেন তো কখনও দুচ্ছাই করছেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে চুঁচুড়ায় এসে বাড়ি করে অনেকটা থিতু হয়েছিলেন তাঁরা। ভৈরবীর সঙ্গে ছিল অবধূতের আত্মার টান। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু শোকাহত করেছিল তাঁকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। ভৈরবীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তিনিও মারা যান। ১৯৭৭ সালের ১৭ অগস্ট ভৈরবী মারা যান। ঠিক আট মাসের মাথায় ১৯৭৮ সালের ১৩ এপ্রিল চলে গেলেন কালিকানন্দ অবধূত।

সন্ন্যাসী যখন গৃহী

অবধূতের জীবন গল্পের মতোই। তিনি আর ভৈরবী ১৯৫০-৫২ সাল নাগাদ চুঁচুড়ায় আসেন। তখনও অবধূতের পরিবারের লোকেরা জানেন না তিনি বেঁচে আছেন। চুঁচুড়ায় ফুকেট লেনের একটি বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তাঁরা। তার পর গঙ্গার ধারে জমি কিনে সেখানে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন। এর জন্য আবার আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। কোস্টাল আইন অনুযায়ী, নদীর ধারে একটা ন্যূনতম দূরত্ব রেখে বাড়ি নির্মাণ করতে হয়। তবে সে মামলায় অবধূত জিতে যান, জমিটা তাঁর হয়ে যায়। তাঁর তৈরি সেই বাড়ি এখনও রয়েছে। সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে এখনও পুজো হয়। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র এবং দুই পৌত্র তারাশঙ্কর ও সঙ্কর্ষণ বাড়িটিকে আরও সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছেন। ওই বাড়ির ঠিক পাশেই বন্দেমাতরম ভবন। সেখানে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘আনন্দমঠ’ লিখেছিলেন। জমি কিনে একতলা বাড়ি করতে গিয়ে পয়সার অভাবে মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন অবধূত ঠিক করেন সব বিক্রিবাটা করে ভৈরবীকে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়বেন।

কিন্তু কিছু ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ভবঘুরে সন্ন্যাসী তখন কলম ধরলেন। এর মধ্যে আর একটি বিষয় আছে। চুঁচুড়ায় ফিরে এসেও কিন্তু তিনি নিজের পরিবার, ফেলে আসা সন্তানের খোঁজ করেননি। আসলে তিনি আর পূর্বাশ্রমে ফিরতে চাননি। ভেবেছিলেন, এক বছরের যে শিশুকে ফেলে রেখে তিনি অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, সে শিশু নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই। যখন তিনি বাড়ি ছাড়েন তখনও তাঁর বাবা অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় বেঁচে। যখন ফিরে আসেন, তত দিনে বাবা মারা গিয়েছেন। মা প্রভাবতী দেবী বেঁচে ছিলেন। মা আর ভাই মৃণালকান্তি মানুষ করেছিলেন অবধূতের সন্তানকে। তাঁর হিংলাজের কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার পরেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান অবধূত। তাঁকে নিয়ে লেখালিখি শুরু হয়। সেই সময়েই একটি লেখার সঙ্গে তাঁর ছবি প্রকাশিত হওয়ায় পরিবারের সকলে বুঝতে পারেন তিনি বেঁচে আছেন। একদিন ভৈরবীকে নিয়ে কালীঘাট মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী সুখময়ী দেবীর বাড়ির লোকজন অবধূতকে দেখে চিনতে পারেন। খবর দেওয়া হয় ছেলে অমলকে। ‘‘যে ছেলে ২২ বছর পর্যন্ত জানতেন তাঁর বাবা নেই, খবর পেয়ে সে ছেলের কী অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। আমার বাবা তখন বম্বেতে কাজ করছেন। খবর শুনে ফিরে আসেন। পরিবারের সম্পর্কগুলো নতুন করে দানা বাঁধে। কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে বারবারই তাঁর মনোমালিন্য হত। দাদুকে কোনও দিন অসম্মান করেননি বাবা কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও একটা খারাপ লাগা ছিল। মতের অমিল হওয়ায় বাবা বেশ কয়েক বার বাড়ি থেকে চলেও যান,’’ বলছিলেন নাতি। মা প্রভাবতী দেবীকে কাশীতে ঘর ভাড়া করে রেখে দিয়েছিলেন অবধূত। মা মারা যাওয়ার পরে গেরুয়া ছাড়েন তিনি। ফের পৈতে ধারণ করে মায়ের কাজ করেন। অমল তাঁর সঙ্গেই চুঁচুড়ার বাড়িতে থাকতেন। ছেলের বিয়েও দেন অবধূত। বেথুয়াডহরির মেয়ে সূচনা আসেন মুখোপাধ্যায় পরিবারের বধূ হিসেবে। জন্ম হয় নাতি তারাশঙ্করের। কিন্তু ছেলের সঙ্গে সংঘাত অব্যাহত ছিল, দু’জনেরই অহংবোধ প্রবল। এমন একটা সময় আসে যখন ছেলের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়েছে, আর অন্য দিকে ভৈরবীও মারা গেলেন। ভৈরবী গত হওয়ার পরের আট মাস খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। অসম্ভব সুরাসক্ত ছিলেন অবধূত, দিনরাত তা নিয়েই পড়ে থাকতেন। শরীর জবাব দিতে দেরি করেনি। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অবধূতকে দাহ করা হয়। জন্মেছিলেন কালীপুজোর পর দিন, চলে গেলেন নীলষষ্ঠীর দিন... এ কাকতালীয়, না কি সমাপতন!

লেখক অবধূত

অর্থাভাব থেকেই প্রথমে লেখালিখি শুরু করেছিলেন। কবি সুবোধ রায়ের বাড়িতে সাহিত্যের আসরে যেতেন অবধূত। আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা মুখে মুখে বলতেন। তখন সুবোধ রায় বলেন, এই আশ্চর্য কাহিনিগুলি লিখতে শুরু করতে। টুকটাক লিখতে শুরুও করলেন, কিন্তু তাতে অর্থাভাব মিটল না। তখন বাড়ি বিক্রির তোড়জোড় শুরু করলেন। ওই সময়েই সুবোধ রায় মারফত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। অবধূতের লেখা পড়ে তারাশঙ্কর চমকে যান। ঠিক করেন সেই সব লেখা ছাপানোর বন্দোবস্ত করবেন। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে তারাশঙ্কর গেলেন মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের অফিসে। প্রকাশক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তা বাতিল করলেন। তখন তারাশঙ্কর নিজের লিটল ম্যাগাজ়িনে ছাপালেন ওই লেখা। সেই ম্যাগাজ়িন আবার গজেন্দ্রকুমারের মা পড়তেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে, লেখা পড়ে ছাপানোর উদ্যোগ নেন গজেন্দ্রকুমার। বাকিটা ইতিহাস।

মিত্র ও ঘোষের সবিতেন্দ্রনাথ রায় বলছিলেন, ‘‘সকালবেলা হাজার হাজার বই আসে, বিকেলে শেষ হয়ে যায়। দপ্তরি বই বাঁধাই করে কুলিয়ে উঠতে পারত না, ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল।’’ প্রতি সপ্তাহে নাকি দু’টি বাজারের ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে আসতেন অবধূত। একটা লেখাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তিনি। তার পর ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’, ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’, ‘বশীকরণ’, ‘বহুব্রীহি’, ‘শুভায় ভবতু’, ‘মায়ামাধুরী’... অতিবাস্তব, অলৌকিক, তন্ত্র, প্রেম, পরকীয়া সব রকমের বিষয় নিয়ে লিখে গিয়েছেন। মানুষ হিসেবেও যে রসিক ছিলেন, তার প্রমাণ লেখাতেই দিয়েছেন, ‘‘কালী ছিল তখন কালীঘাটে আর ঠন্ঠনেতে। সে সব জায়গায় হরদম পাঁঠা পড়ত। পাঁঠা তখন চার টাকায় একজোড়া মিলত। কারণ শিক্ষিত পাঁঠা এত মিলত না।’’ অবধূতের অনেক লেখাই ভ্রমণ আর তাঁর অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন। আর এক ভ্রমণবিশারদ সৈয়দ মুজতবা আলী কিন্তু অবধূতকে স্রেফ ভ্রমণকাহিনির লেখক বলতে নারাজ। কারণ তিনি সাহিত্যের নানা পরিসরে ভ্রমণ করেছেন। তা সত্ত্বেও কেন তিনি সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রথম সারিতে জায়গা পেলেন না, সে প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার। পৌত্র তারাশঙ্করের কথায়, ‘‘ওঁর যতটা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পাননি। সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্রপুরস্কার কোনওটাই পাননি। অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। পুরস্কার মানে তো স্বীকৃতি। এই যে জন্মশতবর্ষ হল, কেউ কোনও সম্মান জানায়নি, মনেও রাখেনি। উদ্ধারণপুরের লোকেরা স্বীকৃতি দিয়ে মূর্তি বসিয়েছে। চুঁচুড়ার লোকের কোনও আগ্রহ নেই। এই বাড়ির পাশে আমি মূর্তি বসিয়েছি।’’ অবধূতের দু’টি অসমাপ্ত লেখা ‘বিবি বলির বিল’ এবং ‘সুরাতীর্থ তারাপীঠ’। শেষের দিকে লেখার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। ‘‘মদ্যপান আর প্রকাশকের চাহিদা ওঁকে শেষ করে দেয়। নিজের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। জীবনের অনেক অধ্যায় লিখে যেতে পারেননি,’’ আক্ষেপের সুর পৌত্রের গলায়।

লৌকিক অলৌকিক

লেখক হিসেবে অবধূতের মূলগোষ্ঠী থেকে খানিক তফাতে থাকার দু’টি কারণ হিসেবে মনে করা হয়, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে না পারা এবং তাঁর তন্ত্রসাধনা-সহ অলৌকিক দিক নিয়ে চর্চা। তন্ত্রের কথা তাঁর নিজের লেখাতেই বহুবার এসেছে। উদ্ধারণপুর থেকে তারাপীঠ, নানা শ্মশানে তাঁর তান্ত্রিক ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, ‘‘অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায়? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি... তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি— যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না।’’ অবধূত হাত দেখতে, কোষ্ঠীবিচার করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেক রকমের ‘ইনটিউশন’ কাজ করত তাঁর মধ্যে। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় একটি ঘটনা বললেন, ‘‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অসুস্থ। এর মধ্যে অবধূত আমাকে একদিন ডেকে বললেন, ‘কাউকে বলো না, উনি মহালয়ার আগেই মারা যাবেন।’ তাই হয়েছিল। বেলকাঁটা দিয়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে হোম করতেন। বলতেন, ‘পশুবলি কেন দেব? আমার মধ্যেই তো পশু রয়েছে।’ ওঁর বহু হোম-যজ্ঞে আমি উপস্থিত ছিলাম।’’

অবধূতের পুত্রবধূ সূচনা মুখোপাধ্যায় নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, ‘‘আমার বড় ছেলে হওয়ার সময়ে শরীরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, কোথাও ভর্তি নিতে চাইছিল না। কোনও মতে চুঁচুড়ার হাসপাতালে ভর্তি করা গেল। পরের দিন সকালে সিজ়ার করার কথা, নর্মাল ডেলিভারির প্রশ্নই ছিল না। রাতেই শ্বশুরমশাই বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করেছিলেন। ওঁর কথা ছিল, ‘আমার বউমার সিজ়ার করে বাচ্চা হবে না।’ পরের দিন ভোরবেলা আমার সন্তান জন্ম নেয়, স্বাভাবিক ভাবে। ডাক্তাররা অবাক!’’

লেখক, তান্ত্রিক, সন্ন্যাসী সব সত্তার মধ্যে অবধূতের নিজের হয়তো যাযাবর সত্তাটিই সবচেয়ে পছন্দের ছিল। লিখেছেন, ‘‘অনেক কাল আগে আমরা ছিলাম যাযাবর। মানুষ তখন ঘর বেঁধে এক জায়গায় বসে থাকত না। সারা দুনিয়াটাই ছিল প্রতিটি মানুষের নিজের সম্পত্তি... তারপর একদিন দড়ি ফেলে মাটি মাপতে বসল মানুষ। ফল এই হল, নিজের জন্য একটুকরো জমি নিয়ে বাকি দুনিয়ার ওপর থেকে তাঁর দাবী তুলে নিল।’’

যাযাবার হয়ে কি সারা জীবন কাটানো যায়? কোথাও না কোথাও তো থামতেই হয়। তাই বোধ হয় শেষ জীবনে চার দেওয়ালের মধ্যে বসেই অন্তরের সেই যাযাবর সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অবধূত।