চুপিচুপি ৮৪

মন্বন্তর, মহাযুদ্ধের এয়ার রেড, বাবার মৃত্যুর দিনে শহর জুড়ে কারফিউ। দেখা হল ব্যারিস্টারের লাইব্রেরির তাকে নাটক, নভেল। অতঃপর কত অজানারে পেরিয়ে এসে এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা।মন্বন্তর, মহাযুদ্ধের এয়ার রেড, বাবার মৃত্যুর দিনে শহর জুড়ে কারফিউ। দেখা হল ব্যারিস্টারের লাইব্রেরির তাকে নাটক, নভেল। অতঃপর কত অজানারে পেরিয়ে এসে এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা।

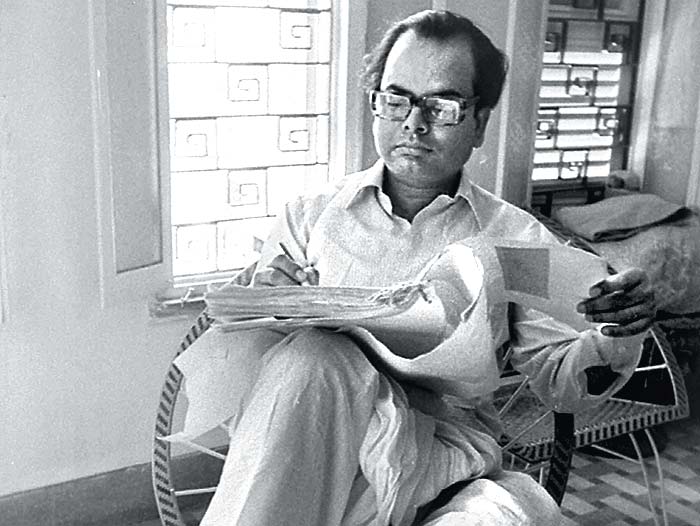

শংকর

জন্মদিনের ক’দিন আগেই এই লেখা লিখতে বসেছি, তেমন কিছু না ঘটলে, ৭ ডিসেম্বরে (২০১৭) পৌঁছে, চুরাশিতম জন্মদিনের কৃতিত্ব উপভোগ করা যাবে। বঙ্গজীবনে ব্যাপারটা ছোট কিছু নয়, আমাদের বাল্যবয়সে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ও যক্ষ্মাকে ডোন্ট কেয়ার করে তিরিশ বছরের পরমায়ুটাই বেশ বড় কথা ছিল। তখন ঘরে ঘরে অকালবৈধব্যের বেদনাময় উপস্থিতি, কবিরা মনের দুঃখে লিখছেন— ‘যৌবনে মাতা যোগিনী সেজেছে তাই’। তখন ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে বাঙালি মায়েদের প্রধান প্রার্থনা, স্বামীপুত্রদের বাঁচিয়ে রাখো হে পরমেশ্বর, এবং তাঁকে প্রশ্ন, হাতের নোয়া এবং সিঁথির সিঁদুর টিকিয়ে রাখতে কত পূজা এবং উপবাস পালন করতে হবে বলো।

এক সময় নন্দনকাননের দেবদেবীরা বাঙালির বেঁচে থাকার মেয়াদ তিরিশ থেকে চল্লিশে বাড়াতে আগ্রহী হলেন। হিটলারের মহাযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর তখন সব কিছু ভন্ডুল করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, দুর্ভিক্ষের নাম করে এক কোটি বাঙালি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে ‘ফ্যান দাও ফ্যান দাও’ বলে আমাদের এই সোনার বাংলায় কেঁদে বেড়াচ্ছে। দুর্জনরা তখনই বলছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও বিদেশি শাসক কখনও পরাধীন দেশের অনশন-মৃত্যু ঠেকাতে পারেনি, অতএব ক্ষুধার্তকে স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া পথ নেই, সব গোলমাল সহজেই মিটে যাবে।

বিশ শতকের এই তিরিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকে বাঙালির জীবনে অন্তহীন অমাবস্যা, সর্বত্র মানুষের তৈরি নন-স্টপ বর্বরতা, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের সুবিশাল বঙ্গভূমে শ্মশানকালীর উলঙ্গ নৃত্য। সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের নেই-নেই ডাক। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ ‘ব্ল্যাক মার্কেট’, ‘ব্ল্যাক আউট’ এবং সেই সঙ্গে ‘ব্ল্যাক মানি’। ভদ্দরলোকদের ভাষায় ‘কাঁচা টাকা’, যার আছে তার যত কষ্ট, যার নেই তারও তত কষ্ট।

আমার জন্মের তিন দশক আগে বেলুড় মঠের এক সন্ন্যাসী বলে গিয়েছিলেন— জন্মালি তো দাগ রেখে যা, বোকা বাঙালি তা বিশ্বাসও করেছিল। তার পরের শিক্ষা হল— জন্মালি তো টিকে থাকো, এই দুনিয়া প্যাঁচপয়জারে ভরা ‘ডেভিলিশ’ শয়তানিতে ভরা, যেন তেন প্রকারেণ হাজার হাঙ্গামাকে কলা দেখিয়ে বলো, কোনও রকমে বেঁচে থাকাটাই মানুষের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার, দুনিয়া জাহান্নমে গেলেও তোমার কিছু এসে যায় না, তমসো মা জ্যোতির্গময় এ কালের ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির স্লোগান, বাংলায় আমাদের একমাত্র মন্ত্র চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! অতএব এয়ার রেড, মন্বন্তর, মহামারী পেরিয়ে বাঙালির নতুন সমস্যা চাচা-কাকার দাঙ্গা। আমাদের প্রিয় কলকাতায় কত লোক হত এবং আহত হল তার কোনও হিসেব নেই, আমাদের পাড়ার বাদলকাকু বললেন, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিতে কস্মিনকালে কোনও শহরে ভায়ে-ভায়ে নাগরিকদের মধ্যে এমন ‘মহারায়ট’ হয়নি, দেশভাগ ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতেয়ম্! বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদেরও কেউ কেউ সব বিশ্বাস সাময়িক ভাবে হারিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন— ওঠো জাগো, হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে। কিন্তু মহামানবের সাগরতীরে, এই সব অমৃতবাণী নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে পরবর্তী পাঁচশো বছরের জন্য।

ছেচল্লিশের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় যে দু’টি ইংরিজি শব্দ বাংলা অভিধানে স্থায়ী স্থান লাভ করল তা হল ‘স্ট্যাবিং’ ও ‘কারফিউ’, শেষোক্ত শব্দটি দিনদুপুরে সন্ধ্যা ডেকে নিয়ে এসেও লুঠ, আগুন ও নরহত্যা আটকাতে পারল না, ছুরি ও খাঁড়ার দাম দশগুণ বাড়িয়ে দিল, সেই সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দাম দশগুণ হাইজাম্প করল। বাড়ির মেয়েদের সারা ক্ষণের দুশ্চিন্তা, রোজগেরে স্বামী ও পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা কখন পৃষ্ঠে ছুরিকাহত না হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

ছেচল্লিশের সেই অশুভ অগস্ট মাসের ব্যাপারে কেউ কেউ বলত, বড্ড অপয়া এই অগস্ট— পাঁজিফাঁজি না দেখে এই অগস্টেই গাঁধী ‘কুইট ইন্ডিয়া’ ডেকেছিলেন, এই অগস্টেই মুসলিম লিগের ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, আবার এই অগস্টেই ‘পার্টিশন’, এবং পাঁজিপত্তর না ঘেঁটেই ১৫ অগস্ট, যার স্বদেশি নাম ‘ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট’ এবং ব্রিটিশ নাম ‘ট্রান্সফার অব পাওয়ার’। ছেচল্লিশের অগস্টে হাওড়া চৌধুরীবাগানের মুখার্জিদের বৃহত্তম দুঃসংবাদ হরিপদ উকিলের অসুস্থতা, যা নিশ্চিত হল সাতচল্লিশের গোড়ার দিকের এক মধ্যরাত্রে, যখন মহানগরে পুরোদস্তুর ‘কারফিউ’ চলছে। তখন মৃতদের নিয়ে শোকযাত্রাও নিষিদ্ধ, মরা মানুষকেও তখন সরকারি সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

তখনকার পাঠ্যপুস্তকে ‘আমরা’ বলে একটা কবিতা ছিল, কবি সত্যেন দত্ত সগর্বে ঘোষণা করছেন, ‘বাঁচিয়া গিয়াছি, বিধির বিধানে অমৃতের টিকা পরি’। এই অমৃতের টিকায় হতভাগা বাঙালির তখন তেমন ভরসা নেই, বিশ্বে বাঙালি বলে কিছুই থাকবে না এমনই আশঙ্কা মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে। অমৃত যে টিকে হিসেবে বাঙালিকে দেওয়া যায় সে বিশ্বাস তখন কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এত বিপদের মধ্যেও আত্মঘাতী বাঙালি যে অমৃতটিকা থেকে বঞ্চিত হয়নি তার প্রমাণ, দাম্ভিক সায়েবরা যে সাত কোটি বাঙালিকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা বেড়ে বেড়ে আমার মতন নগণ্য মানুষের চুরাশিতম জন্মদিনে পঁচিশ কোটি অতিক্রম করেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, অনাহার, রায়ট, পার্টিশন কিছুই বাঙালির বাড় রুখতে পারেনি, শুধু কয়েক কোটি লোক তাদের জন্মস্থান থেকে উৎপাটিত হয়েছে, নতুন ইহুদি রূপে নানা রঙের পাসপোর্ট নিয়ে এই বাঙালিরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার অশেষ ভাগ্য, হাওড়ার গলি থেকে আমাকে ঘরছাড়া দেশছাড়া হতে হয়নি, আমি সাহস করে বলতে পেরেছি, আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।

সাতচল্লিশের শুরুতে বাবার অকালমৃত্যুর পরে আট নাবালক ও নাবালিকা নিয়ে আমার মা ভাড়াবাড়িতে বাস করেও কী ভাবে তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, তা আজও আমার বুদ্ধির অগম্য। যে পিতৃদেব এই কন্যার নাম ‘অভয়া’ রেখেছিলেন তিনি হয়তো জানতেন, কিন্তু আমাদের বলে যাননি, আর এত যুগ পরে ব্যাপারটাকে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই মনে হয় না।

এই পর্বে মা এক দিন যখন আড়ালে ডেকে বললেন, তোমাকে উপার্জন করতে হবে, তখন আমার বয়স পনেরো। সেই বয়সেই টুকটাক পার্ট-টাইম রোজগার শুরু হল, কিন্তু সে টাকায় চৌধুরীবাগানের সংসার উদ্ধার হয় না। উকিলবাবুর ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টুকটাক জিনিসপত্তর বিক্রি করে, সেটা ভাল দেখায় না। তার পরের বছর লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হল। শিয়ালদহ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে মাইনে বাকি। ছোট্ট একটা অঘটন ঘটে গেল। কলেজের সাহিত্যসভায় একটা রম্যরচনা-কাম-গল্প দুম করে শুনিয়ে ভাইস-প্রিন্সিপালের নজরে পড়ে গেলাম, তিনি সমস্ত দেনাপাওনা মকুব করে দিয়ে আইএ পরীক্ষায় বসবার পথ সুগম করে দিলেন। এবং তার পরেই হাওড়ায় নিজের ইস্কুলের প্রধানশিক্ষকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা গেল। আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে, সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য আমাকে একটা অস্থায়ী মাস্টারির সুযোগ করে দিলেন। দুঃখ করলেন, তোমার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কেন জানি না, তাঁর প্রত্যাশা ছিল, আমি এক দিন কেষ্টবিষ্টু লেখক হব।

আমার মা অত অভাবের মধ্যেও আমার একটা কুষ্ঠি তৈরি করিয়েছিলেন, সেখানে জাতক সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রত্যাশার ইঙ্গিত এবং সেই সঙ্গে মন্তব্য— জাতকের জীবনে এক কর্ম হইতে বারবার আর এক কর্মের উৎপত্তি। এই মন্তব্য আমার মা অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন। আমি এর তাৎপর্য বুঝতে পারিনি, শুধু আন্দাজ করেছি— জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। মায়ের ব্যাখ্যা, হাতের গোড়ায় যা কাজ পাওয়া যাবে তা-ই খুব ভাল ভাবে করতে হবে, কারণ এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি কখন হবে তা কালীবাড়ির পণ্ডিতমশাইও জানেন না।

হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে না-ঠেলবার যে উপদেশ মা দিয়েছিলেন তা নিজের অজান্তেই আমার জীবনে বেশ কাজে লেগে গিয়েছিল। ইস্কুলের এক অনুষ্ঠানে পুরনো সহপাঠী অনিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বলল, আমার দাদা ব্যারিস্টার বারওয়েলের বাবু, পুরনো শর্টহ্যান্ডের স্পিড বাড়িয়ে নেবার জন্য এক জন কাউকে খুঁজছেন। আমি তখন শর্টহ্যান্ড শেখা শেষ করলেও তেমন দক্ষ হয়ে উঠতে পারিনি, সুযোগটা নিয়ে নিলাম।

পাকেচক্রে বিভূতিদা অন্য এক চাকরি জোগাড় করে হাইকোর্ট থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে বারওয়েল সায়েবের কাছে নিয়ে গেলেন। একটু আশঙ্কা, একটু দ্বিধা ছিল, উকিলের ছেলে ভাগ্যদোষে মুহুরি হতে চলেছে। কিন্তু বিভূতিদা বললেন, যে মানুষ যে কাজটা করে তা খুব ভাল ভাবে করতে পারলে সারা দুনিয়া তার সম্মান করে। বিভূতিদাও হঠাৎ বললেন, এক কর্ম থেকে অন্য কর্মের উৎপত্তি সত্যিই হয়— এই আমি আইনপাড়ার বাবু থেকে সায়েবি অফিসের কোটপ্যান্ট-পরা সায়েব হতে চলেছি, খোদ সায়েবের কাছ থেকে নিজের কাজটা ঠিকমত শিখেছি বলে।

আমার মা একই কথা বলতেন। আমাদের জানাশোনা কেউ নেই, সুতরাং অফিসের সব কাজেই এক নম্বর হতে হবে। এই মাতৃনির্দেশ কর্মক্ষেত্রে খুব কাজে লেগেছিল। এক সময় টেম্পোরারি বেয়ারার কাজ পেয়ে আমি এমন মন দিয়ে কাজ করেছিলাম যে এক জন অফিসার চেষ্টা করেছিলেন আমার কাজটা পাকা করে দিতে, কিন্তু পারেননি। তখন ভাটার সময়, কাজের সংখ্যা এই দুর্ভাগা দেশে তখন ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

এ সব নিয়ে দুঃখ করে তখন লাভ নেই। তবে সুযোগের সন্ধানে থেকেছি, টেম্পল চেম্বার্সে বারওয়েল সায়েবের ব্রিফ ও বইয়ের থলে প্রতিদিন হাইকোর্টে নিয়ে এসেছি, আবার যখন হাতে কাজ নেই, তখন কৌতূহলে সায়েবের লাইব্রেরির বইগুলো নেড়েচেড়ে আবিষ্কার করেছি— চেম্বারের আইনের বইগুলো নাটকে-নভেলে ভরা। কত আশ্চর্য ব্যাপার যে আদালতে এবং আইনজ্ঞের অফিসে ঘটে যায়! আবার আমার অজান্তে এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি, ব্যারিস্টারের বাবুর কোন সময়ে গল্পলেখক হওয়ার সাধ হল!

১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে বারওয়েল সায়েব মাদ্রাজে মামলা করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের বলি হলেন। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। অনাগতকে আন্দাজ করেই তিনি আমাকে ছোট্ট একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন ডালহৌসিপাড়ায়। কয়েক মাস দু’টো কাজই করতাম। কিন্তু নতুন জায়গায় পদে পদে কনিষ্ঠ কেরানির অবহেলা ও অবমাননা। মনের দুঃখ মুছে ফেলার জন্যে চুপিচুপি লেখক হওয়ার মুসাবিদা শুরু হল। উৎসাহ দিতেন সহকর্মী আর এক কেরানি ভবানী ঘোষ। যে সব চরিত্রকে হাইকোর্টে জলজ্যান্ত দেখেছি, ভবানীবাবু তার বিস্তারিত খোঁজখবর নিতেন এবং তিনিই এক দিন তাঁর বন্ধু ও লেখক রূপদর্শীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের টেবিলে বসে। সাহিত্যিক বন্ধুকে তিনি বললেন, এই ছোকরার যে সব ঘটনা রয়েছে, তা এক দিন পাঠকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। তার পর এক সময় রূপদর্শী আমাকে পৌঁছে দিলেন মেছুয়াবাজারে দেশ পত্রিকার দফতরে। আবার এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি— জুনিয়র টাইপিস্টের সাহিত্যের নন্দনকাননে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের দুঃসাহস।

এর পরও এক জন কনিষ্ঠ কেরানির জীবনে কত কী যে ঘটে গেল! কনিষ্ঠ কেরানির হাজিরা খাতায় সই করে, বদমেজাজি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সায়েবের দাঁতখিঁচুনি কয়েক ঘণ্টা নিঃশব্দে সহ্য করে, চারটের পরে স্বয়ং চিফ জাস্টিসের কক্ষে বইয়ে অটোগ্রাফ দেওয়া! তার পর সেকেন্ড ক্লাসের ট্রামে চড়ে হাওড়ায় রওনা দেওয়া। একই দিনে কত রকম ঘটনা ঘটে যাওয়া, যার ওপরে আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, এক কর্ম থেকে নিরন্তর আর এক কর্মের চলচ্চিত্র একই গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

ছোটখাটো স্বীকৃতি এলেও সাহিত্যের যাত্রাপথ যে সব সময় সুখবর হয়নি তার বিস্তারিত বিবরণ জন্মদিনের এই লেখায় পেশ করার সময় নেই। তবু বলতে হয়, সাহিত্যের স্টকমার্কেট যাঁরা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে নবাগতদের নিগৃহীত করে অকারণ আনন্দ পেতেন, তাঁদের রোষদৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে পারিনি। তাঁরা আমার পিঠে ‘ওয়ান বুক অথর’-এর রবার স্ট্যাম্প মেরে দিতে প্রবল উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাঁদের হৃদয়হীন প্রচার: উকিলের বাবু একখানা বই কোনওক্রমে লিখে ফেলেছে, তার ওইখানেই শেষ, এ বছরের গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা সামনের বৈশাখে সের দরেও কেউ কিনবে না! অভিমান ও আতঙ্ক জোড়াসাপের মতন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

আমার মা ভরসা দিতেন, তেমন তেমন বই একখানা লিখলেই হাজার বছর বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু মন সায় দেয় না। পথেঘাটে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে পড়ে গেল মায়ের পুরানা কথা, এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি হওয়াটাই আমার কুষ্ঠির ইঙ্গিত। বর্ষায় ভেজা এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে দূরের গ্র্যান্ড হোটেলকে দেখতে দেখতে মনে হল, বারওয়েল সায়েব তো মিডলটন স্ট্রিটের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে, অনেক দিন একটা হোটেলে থাকতেন, এবং সেই সুযোগে আমি স্পেনসেস হোটেলের নাড়িনক্ষত্র জানি এবং সেই সূত্রে মহানগরীর আরও একটা বৃহৎ হোটেলে আমার অবাধ যাতায়াত আজও রয়েছে। আমি চোখ বুজে চৌরঙ্গী এবং শাজাহান হোটেলকে দেখতে পেলাম, আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল।

‘চৌরঙ্গী’-র সাফল্যের পরেও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, এ সবই বানানো। হাওড়ার কানাগলিতে বিদ্যুৎবিহীন বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ফাইভ স্টার গল্প কী করে লেখা হয়? নিশ্চয়ই কোনও বিখ্যাত সায়েবের অখ্যাত ইংরিজি বই থেকে চুরি করা! পরবর্তী কালে লন্ডনের বইমেলায় কেউ সে প্রশ্ন তোলায় কী উত্তর দেব ভাবছি, সেই সময় এক জন ইংরেজ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আপনি যে বইয়ের ইঙ্গিত করছেন, সেটি ‘চৌরঙ্গী’ প্রকাশের চার বছর পরে প্রকাশিত, তা হলে উলটো সন্দেহও করা যেতে পারে! এই অপরিচিত ইংরেজকে যা বলা হয়নি, কোনও পাঁচতারা হোটেলে রাত না কাটিয়েও সেখানে নিত্য যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ভাগ্যচক্রে, স্পেনসেস হোটেলে এক বছরের বেশি সময় বসবাস করে বারওয়েল সায়েব যে ক্লাবে উঠেছিলেন সেখানেও নিত্য যাতায়াতের সুযোগ হয়েছিল। সেখানকার গল্প লিখব-লিখব করেও লেখার সাহস হয়নি, কারণ সেখানেই আমার পুনর্জন্ম হয়েছিল— শেষ বিদায়ের সন্ধ্যায় মাদ্রাজগামী বিদেশি ব্যারিস্টার হঠাৎ বলেছিলেন, মাই ডিয়ার বয়, কখনও ভুলো না, তুমি এক জন একসেপশনাল পার্সন, তার পর রসিকতা করে আমার কানটা মলে দিয়েছিলেন। সে দিন হাওড়ার ভাঙা বাড়ির ছাদে বসে স্থির করেছিলাম, যার কিছু নেই তার কাগজ-কলম আছে, এ সব কেনার মতো সামর্থ্য আমার কাছে, আমি পাগল সায়েবের পাগলামির কথা লিখে রেখে যাব।

সে ভাবেই শুরু করে সেই ১৯৫৩-র অগস্ট থেকে দশকের পর দশক কলম চালিয়ে এই ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে কখনও পৌঁছনো যাবে ভাবিনি। প্রথম বই প্রকাশের পর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় দেখা হয়েছিল, আমার নিতান্ত কম বয়স দেখে উদারহৃদয় লেখক চিন্তিত হয়ে উঠে বলেছিলেন, ‘‘এত কম বয়সে মাঠে নামলে কেন? দীর্ঘায়ু হলে বড্ড কষ্ট পাবে, বছরের পর বছর লেখার মালমশলা পাবে কোথা থেকে? ভগবান তো প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যে একখানা উপন্যাস আর পাঁচ-ছ’খানা ছোটগল্প পুরে পাঠিয়ে দেন, প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছা করলেই তাই একটা নভেল লিখতে পারে, কিন্তু তার পর? মা সরস্বতীর রাজত্বে রেপিটিশনের কোনও কদর নেই।’’ বলেছিলাম, ‘‘কুষ্ঠি দেখে আমার মা জেনে গিয়েছেন, আমার জীবনে বারবার এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি!’’ খুব হেসেছিলেন অচিন্ত্য, বলেছিলেন, ‘‘তা হলে খুব ভাল কুষ্ঠি তোমার, এক জন লেখকের পক্ষে আদর্শ গ্রহ-নক্ষত্র যোগ।’’

নিশ্চয়ই তাই, না হলে, সেই ১৯৫৩ থেকে এত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হল কেন? তাঁরা কেন তাঁদের বিচিত্র জীবনকথার ভাণ্ডার কোনও কিছু প্রত্যাশা না করেই আমার হাতে তুলে দিলেন?

তবে কিছু বোকামি করেছি। সুরসিক বারওয়েল সায়েব এক বার বাঙালি শাশুড়িদের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, ‘‘পরের জন্মে আমি এ দেশে বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করব, তাদের পদ্মফুলের মতো চোখের জন্যে নয়, স্রেফ এ দেশের শাশুড়িদের জন্যে— শ্বশুরবাড়িতে এসে জামাইরা যত টাকা দিয়ে নমস্কার করে তা একটু পরে শাশুড়িরা ডবল করে ফেরত দেয় বলে! আমি লাখ টাকা দিয়ে নমস্কার করে বিকেলে দু’লাখ টাকা নিয়ে বড়লোক হয়ে ফিরে যাব।’’ আমি ভেবেছিলুম, এটা তাঁর রসিকতা, কিন্তু পরে দেখলাম একেবারেই নয়। লেখার মাধ্যমে এক জন সায়েবকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমি নিজেই অনেকের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলাম, পরে বুঝলাম ঠিকমত বুঝিনি। চেষ্টাচরিত্র করে যদি লাখ টাকার শ্রদ্ধা জানাতাম, তা হলে মরণসাগরের ওপার থেকে তিনি আরও কত আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এক বার নয়, কলম ধরে একই ভুল কত বার করলাম, সাধ্যের অতীত দিয়ে কাউকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা জানানো হল না, তাই যা পাওয়া যেত এই জীবনের শ্রদ্ধাযাত্রায় তা হাতের কাছে পেয়েও পাওয়া হল না।

ভুল শুধরাবার ইচ্ছা প্রবল হলেও, সময় আর নেই। সুযোগ এ বারের মতন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। যা এখন করতে ইচ্ছে করে, সাহিত্যপথের নতুন যাত্রীদের বলতে, এ ভুল তোমরা কেউ কোরো না, যা সাধ্যের অতীত তাই দিয়েই মা সরস্বতীর সোনার পা দু’টি ভরিয়ে দাও, তিনিও তোমাকে প্রত্যাশার অতীত ফিরিয়ে দেবেন।

এ বার একটু হিসেবপত্তরে মন দেওয়া যাক। বই লেখার তোড়জোড় শুরু হল বারওয়েল সায়েবের আকস্মিক দেহাবসানের পরই— তখন চলছে অগস্ট ১৯৫৩। প্রথম বই হাতে নিয়ে বিভূতিদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ১৯৫৫-তে। মা বলতেন, যখন দিবি তখন হিসেবপত্তর করে হাত টান হবি না, যা বুকের মধ্যে আছে সব ঢেলে দিবি, তার পর যা হয় হবে। আশ্চর্য ব্যাপার, দেওয়ার পাত্রটা কখনও শূন্য হয় না, দেওয়া মাত্রই আবার পূর্ণপাত্র হয়ে ওঠে। কী ভাবে? তখন তা ঠিক বুঝিনি, বোধহয়— এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি যোগের কুষ্ঠি যোগে। ওই যে আমার মা বলেছিলেন, কখনও দরজা বন্ধ করবি না, কখন কে যে মানুষের ভিক্ষাপাত্রে কী দিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এই ভাবেই তো এত বছর ধরে একের পর এক ঘটনা বুকের মধ্যে জড়ো হয়ে উঠেছে পাঠককে নিবেদন করার জন্য।

এমনি করেই তো এক বার ভয়ে ভয়ে ষাটে পদার্পণ করা গিয়েছিল। বংশের রেকর্ড— পিতৃদেব পিতামহ কেউই হীরকজয়ন্তীর সুখ দেখে যেতে পারেননি। বয়স নিয়ে গর্ব মা মোটেই পছন্দ করতেন না, প্রিয় সন্তানদের বয়স নিয়ে কথা উঠলে খুব রাগ করতেন। তার পর এক দিন সত্তর এল, তখনও খুব কিছু লক্ষ করিনি। বিমল মিত্র বলতেন— বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল, জাত লেখকের বয়স কমেও না, বাড়েও না।

তার পর আর একটা জন্মদিন এল। সাতসকালে ফোন করলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অনিল বিশ্বাস, নবদ্বীপ হালদারের মস্ত ভক্ত। বললেন, এখন একটু সাবধানে থাকতে হবে, কিছু লোকে বাহাত্তুরে বলবে, তবে ওনলি ওয়ান ইয়ার, তার পর আবার মেন স্ট্রিমে সহজেই চলে আসতে পারবেন! আচারে-আচরণে একটু সাবধানতা অবলম্বন করেছি, বছরের শেষ দিনে অনিল বিশ্বাস ফোনে বলেছেন, সে কালের নড়বড়ে বাহাত্তুরেদের এ কালে তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, দিনকাল সত্যিই খারাপ।

তার পরের গাঁট আশি। বঙ্গবিজ্ঞরা সেই কবে থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন, ৮০তে ৮০ও না! কিন্তু সুরসিক বঙ্গীয় লেখকরা প্রাইভেট আলোচনায় বলতেন, আশিতে আসাটা প্রত্যেক লেখকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক বার ‘বিট’ করার একমাত্র উপায়! শিব্রাম চক্রবর্তী বলতেন, মরার মস্ত বড় অ্যাডভান্টেজ, লেখকের বয়স আর বাড়ে না! সুকুমার রায় সুকান্ত ভট্টাচার্য এঁরা চিরকাল তরুণ লেখক থেকে যাবেন, রবিঠাকুর ওঁদের কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।

আশি বছরে পা দিয়ে নির্বাক হয়েই থেকেছি, তার পরের বছর সমসাময়িক লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠতা নিশ্চিত করে একটা আত্মকথা ও বই লিখে ফেলেছি— একা একা একাশি। ওই বয়সে আশ্চর্য এক একাকিত্ব ঘন কুয়াশার মতন নেমে এসে মানুষকে নির্দয় ভাবে ঘিরে ধরে। লক্ষ লোকের ক্রীড়াঙ্গনে আপনি যেন একা একা নিজের উইকেট রক্ষা করছেন, কেউ কাছাকাছি নেই নিন্দা বা প্রশংসা করতে। পরেই একটু ধৈর্য ধরে এই সামনের সাত তারিখে ৮৪। এই জন্মদিনটায় সুখদুঃখ সাফল্য-ব্যর্থতা মান-অভিমান সব কিছু নতমস্তকে বিসর্জন দিয়ে যা একমাত্র বলা যায় তা হল ‘চুপিচুপি চুরাশি’।

-

‘হেমা মালিনীর গালের চেয়েও মসৃণ রাস্তা বানাব!’ আপ বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক, বহিষ্কারের দাবি বিজেপির

-

‘যাঁদের দুঃখ দিয়েছি, এ বার তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইব’, হঠাৎ কেন এই বোধোদয় অভিষেক বচ্চনের!

-

ঝকঝকে রোদ, অল্প নামল পারদ, বঙ্গে কি আসছে শীত? কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর?

-

বুর্জ খলিফার মাথায় ‘উঠে’ ভিডিয়ো তুললেন ‘মিস্টার বিস্ট’, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি বলল সমাজমাধ্যম

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy