যে যুদ্ধ থেকে শিখতে পারি

প্রায় সোয়াশো বছর পরে করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আজকের ভারতবর্ষেও জারি করতে হয়েছে সেই ১৮৮৭-র মহামারি আইন। তৃতীয় প্লেগ অতিমারি আজকের কোভিড-১৯-এর মতোই শুরু হয়েছিল চিনে, দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের ইয়ুনান প্রদেশে।

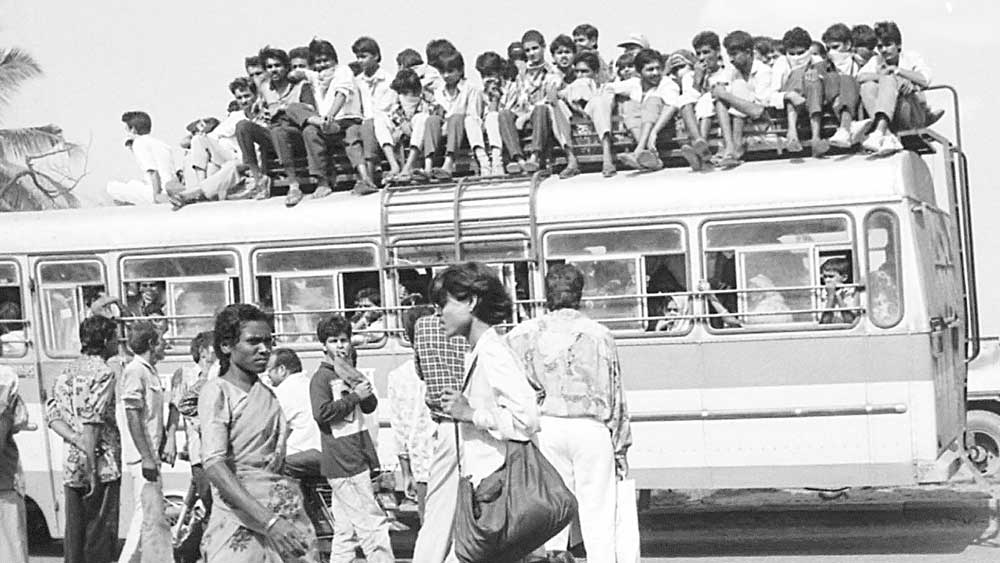

প্লেগের ভয়ে সুরাত ছাড়ছে মানুষ। ১৯৯৪ সালে। ফাইল ছবি

অরুণাভ সেনগুপ্ত

‘মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি’। বাংলায় দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি দুইয়েরই প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল একসঙ্গে, প্রায় সোয়াশো বছর আগে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের অভিশপ্ত মন্বন্তরের পরেও পরাধীন ভারত কয়েক বার ভুগেছে দুর্ভিক্ষে। ১৮৯৬-’৯৭ এর দুর্ভিক্ষ বুন্দেলখণ্ডে শুরু হয়েছিল, ছড়িয়েছিল বাংলাতেও। ওই সময়েই তৃতীয় প্লেগ অতিমারির প্রাদুর্ভাব।

তৃতীয় প্লেগ অতিমারি আজকের কোভিড-১৯-এর মতোই শুরু হয়েছিল চিনে, দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের ইয়ুনান প্রদেশে। জলপথে জাহাজের সংক্রমিত ইঁদুরের মাধ্যমে তা প্রথমে পৌঁছয় ভারতের মুম্বই শহরে ১৮৯৬ সালে। মুম্বইকে পর্যুদস্ত করতে করতে তা অবশেষে কলকাতা তথা বাংলায় তার স্বরূপ দেখাতে শুরু করে ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৯-এর ‘ল্যানসেট’-এ প্রকাশিত কলকাতার হেল্থ অফিসার জে নিল্ড কক (J Nield Cock)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এটি কলকাতায় ছড়ায় প্লেগ-আক্রান্ত শবের ব্যবচ্ছেদে নিযুক্ত এক ডোম-এর মাধ্যমে।

দুর্ভিক্ষের জেরে দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থান দুর্বলতর হবে ভেবে বণিক ইংরেজ শাসক জলপথ ও অন্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে দেরি করে ফেলেছিল। মুম্বইয়ের প্লেগ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেরি হল না। তখন তাড়াহুড়ো করে জারি করা হল ‘এপিডেমিক ডিজ়িজ অ্যাক্ট অব ১৮৯৭’। তাতে দেওয়া থাকল অতিমারি নিয়ন্ত্রণের জন্য চরম স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক শাসকের হাতে এই স্বাধীনতা রূপ নিল স্বেচ্ছাচারিতায়। তা ব্যবহৃত হল দমনপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে। মেডিক্যাল সার্ভিলেন্স বা চিকিৎসাগত তদারকির নামে দেশবাসীর সংবেদনশীলতা ও শালীনতাবোধকে চরম উপেক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি, মহিলাদের সম্ভ্রমের কথাও ভাবা হত না। শিবির বা হাসপাতালে ছিল চরম অব্যবস্থা। বালগঙ্গাধর তিলকের ‘কেশরী’ ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফুটে উঠছিল এ সব ঘটনা। ক্রুদ্ধ মুম্বই নগরবাসীরা নেমেছিলেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে। হয়েছিল ধর্মঘট, হাসপাতালে ভাঙচুরের মতো ঘটনা। আর তার চরম প্রকাশ ঘটেছিল চাপারকার ভাইদের লিতে ১৮৯৭-এর ২২ জুন পুণের প্লেগ কমিশনার ওয়াল্টার চার্লস রান্ড হত্যায়।

কলকাতায় পৌঁছচ্ছিল এ সব খবর। যাদের উপায় ছিল, সেই সব কলকাতাবাসী পালাচ্ছিলেন কলকাতা ছেড়ে। যতটা না প্লেগ, সম্ভবত, তার চেয়ে বেশি দমনপীড়নের ভয়ে। এইচ এইচ রিসলি (H.H.Risley)-কে সর্বময় কর্তা করে বেঙ্গল প্লেগ কমিশন গঠিত হয়েছিল। তাঁর অধীনে কলকাতা পুরসভায় প্রধানত ইউরোপীয়দের নিয়ে একটি জেনারেল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। শহরের আবর্জনা পরিষ্কার, রোগী বা সম্ভাব্য রোগীদের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ ও জলপথে চলেছিল তল্লাশি। বর্মা যাওয়ার জাহাজের যাত্রীদের ‘প্লেগের ডগদরি’ পরীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে— ‘সকলেই অবগত আছেন, প্লেগরোগে দেহের স্থান-বিশেষ স্ফীত হইয়া ওঠে। ডাক্তারসাহেব যেরকম অবলীলাক্রমে ও নির্বিকারচিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা।’ ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে পাই গ্রাম বাংলায় প্লেগের বাড়বাড়ন্তের খবর। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তিদেবী এবং তাঁদের এক বছরের পুত্র রেঙ্গুনে প্লেগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

কলকাতায় সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ের মৃত্যুর কারণও ছিল প্লেগ। বেদনার অভিঘাতে তিনি তখন এঁকেছিলেন ‘শাহাজানের মৃত্যু’ নামের বিখ্যাত ছবি। রানী চন্দের সঙ্গে মিলিত ভাবে লেখা অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’-তে তিনি বলছেন, ‘এ ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুতে যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম।’

কলকাতায় প্লেগ রোগীদের চিকিৎসায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন রাধাগোবিন্দ কর (আরজি কর)-এর মতো স্বনামধন্য চিকিৎসকেরা। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৭-এর পয়লা মে। তাঁর আহ্বানে ১৮৯৮-এর জানুয়ারিতে পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতে এলেন এক আইরিশ মহিলা, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বামীজির কাছে দীক্ষান্তে তাঁর নাম হল ‘নিবেদিতা’। প্লেগের শুরুতেই স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ও ভগিনী নিবেদিতা শুরু করলেন প্লেগের জন্য সেবামূলক কাজ। সে সময়ে অসুস্থ শরীরেও কারও মানা না শুনে স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিং থেকে ফিরে আসেন কলকাতায়। তিনি সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজনে বেলুড় মঠ তৈরির জন্য কেনা জমি বিক্রি করে দিতে চাইছিলেন। তাতে বাধা দেন সারদাদেবী। কারণ, তিনি জানান, এই তো শেষ নয়, ভবিষ্যতে আরও সেবা কার্য করার প্রয়োজন হবে। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ নিয়ে প্রচারপত্র তৈরি করেন। দুই ভাষায় লেখা প্রায় এক লক্ষ প্রচারপত্রে ছিল ভয় না পাওয়ার, গুজবে কান না দেওয়ার এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনের আবেদন।

অসুস্থদের সেবায় বস্তিতে বস্তিতে ছুটে বেড়ালেন নিবেদিতা। আবর্জনা, নর্দমা পরিষ্কারের কাজে নিজেও হাতে তুলে নিলেন সম্মার্জনী। চিকিৎসক আরজি করের লেখায় পাওয়া যায়, নিবেদিতার সেবায় আত্মনিবেদনের বিবরণ। নিবেদিতার লেখা ‘স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম’-এ প্লেগে মায়ের সামনে শিশুর অনিবার্য মৃত্যুর বর্ণনা চোখকে আর্দ্র করে দেয়।

দৈহিক পরীক্ষা, আইসোলেশন, হাসপাতালে ভর্তি করা, টিকাকরণ এ সব নিয়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছিল। তা নিয়ে প্রতিবাদও হয়েছিল, তবে তা ছিল বিক্ষিপ্ত। যেমন কলকাতা পুরসভার ঝাড়ুদারেরা বেশ কয়েক বার ধর্মঘট করেছিলেন, তাঁদের আত্মীয়দের জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রতিবাদে। তবে বাংলায় প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ মুম্বইয়ের মতো প্রবল হিংসাত্মক চেহারা নেয়নি। গবেষক পূর্বা হোসেন প্রমুখেরা এর নানা কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, কলকাতায় প্লেগের আক্রমণ মুম্বইয়ের মতো তীব্র ছিল না আর বাঙালিদের কাছে প্লেগ খুব অচেনা ছিল না। দ্বিতীয়ত, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যেমন ‘স্বাস্থ্য’, ‘চিকিৎসক ও সমালোচক’ ইত্যাদির ভূমিকা। এগুলি প্লেগের কারণ, করণীয় উপায় ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতা তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিল। বাংলার সুধী ও সম্পন্ন সমাজের ভূমিকাগুলিও ছিল উজ্জ্বল। ঢাকার নবাব আসানউল্লা খান প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। হাসপাতালের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা। তৃতীয়ত, শাসক ইংরেজ মুম্বইয়ের ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়েছিল। বাংলার ছোটলাট স্যর উডবার্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রোগীকে বাধ্যতামূলক ভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বাড়িতে ‘আইসোলেশন’-এ রাখলেও হবে।

প্রায় সোয়াশো বছর পরে করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আজকের ভারতবর্ষেও জারি করতে হয়েছে সেই ১৮৮৭-র মহামারি আইন। আজকের স্বাধীন ও বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে, আজকের বাংলায় নাগরিকদের কাছে প্রত্যাশা একটাই— রোগনাশক ওষুধ ও প্রতিষেধকবিহীন আজকের অবস্থানে শুধু সচেতনতা ও সামাজিক দূরত্ববিধির আয়ুধ নিয়ে এই যুদ্ধে শামিল হওয়া।

আসানসোলের চিকিৎসক ও সাহিত্যকর্মী

-

পিচের জন্যই কি ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান? সমালোচনার মুখে জবাব দিলেন দলের কোচ

-

এনডিএ সরকারের তৃতীয় দফায় কে কোন মন্ত্রক সামলাবেন? মোদী নিজের হাতে কোন দায়িত্ব রাখলেন?

-

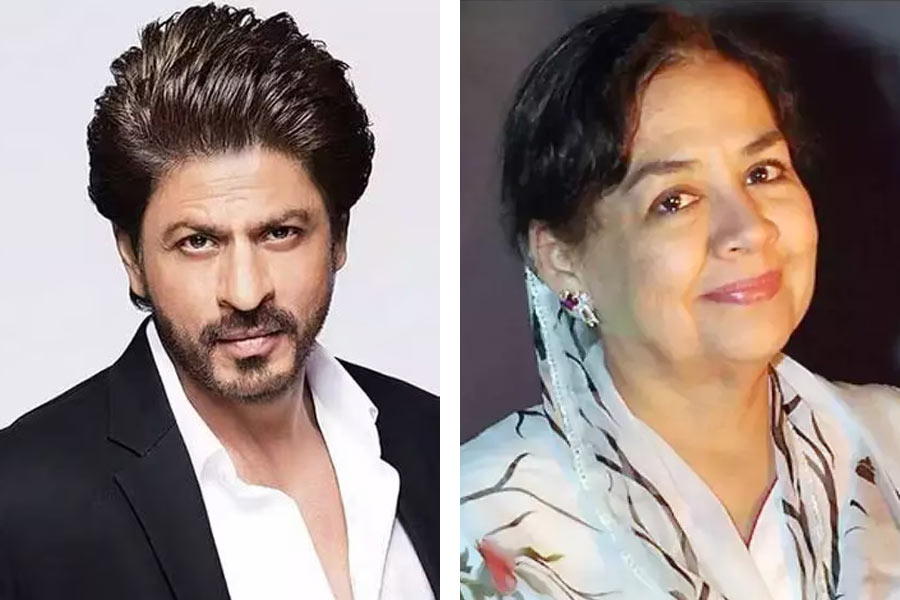

‘শাহরুখের সচিব যদি দয়ালু না হন, আমি কী করব!’ কেন বললেন ফরিদা জালাল?

-

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি রইল বিজেপির হাতে, ছোট শরিকদের হাতে কোন কোন মন্ত্রক ছাড়লেন মোদী

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy