জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) সময়ে শাসকের রোষে কারাবাসের অভিজ্ঞতার পর এক বাঙালি সাংবাদিক-লেখক লিখেছিলেন: “রাষ্ট্রীয়তাবাদ অর্থাৎ স্টেটিজ়ম এবং গণতন্ত্র— এক সঙ্গে চলতে পারে না। গণতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে যুক্তি ও বিবেচনাবোধ। গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সম্মতির শাসন। খেয়াল করবেন, জবরদস্তির শাসন নয়, সম্মতির শাসন।” (গৌরকিশোর ঘোষ: ‘দেশপ্রম দেশদ্রোহ’)

এটুকু পড়ে কেউ বলতে পারেন— শাসকের কাজে যদি শাসিতের কোনও অংশের সম্মতি না থাকে, তবে কী হবে? গণতন্ত্রের ব্যাকরণ বলে, সম্মতি তৈরি করতে হবে। ক্রমে। ধীরে। আলোচনা, মত আদানপ্রদানের পথে। প্রয়োজনে মতান্তর মেনে নিতে হবে, ভিন্নমত অবরুদ্ধ বা স্তব্ধ না করে। অমর্ত্য সেন একেই বলবেন, গণতন্ত্রের ভিত্তি গণ-আলোচনা, ‘পাবলিক রিজ়নিং’। এই পথে হাঁটতে গেলে বেশি সময় লাগতে পারে, বেশি ক্লেশ হতে পারে, তবু এর শর্টকাট অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতের উপর ‘জবরদস্তি’ চলবে না।

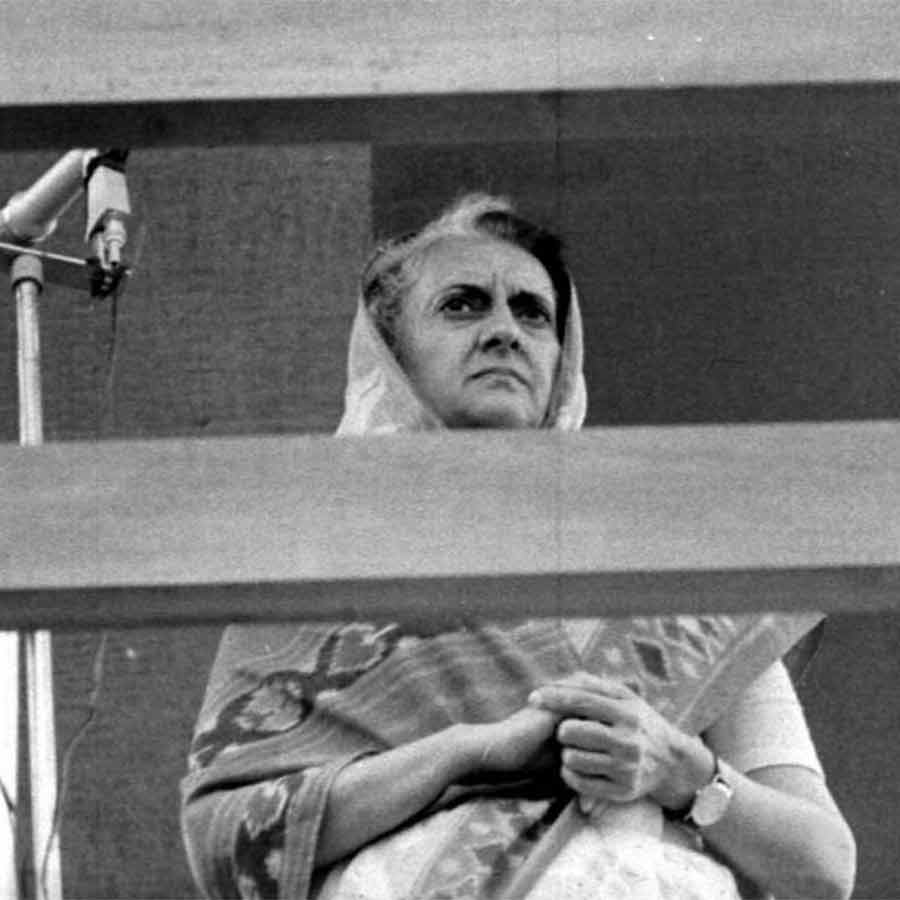

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে শুরু করে ২১ মাস-ব্যাপী ভারতীয় গণতন্ত্রের চূড়ান্ত লজ্জাজনক অধ্যায়। রায়বরেলী লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট। এও জানায় যে, পরবর্তী কালে তাঁর ভোটে দাঁড়ানোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, তেরো দিনের মধ্যে সমস্ত দেশের উপর জারি হয় জরুরি অবস্থা। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর অনেক মূল্যে— দেশভাগের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মূল্যে— পাওয়া দেশের মাথা সে দিন গোটা দুনিয়ার কাছে নিচু করে দিয়েছিল এই কালো অধ্যায়। ‘ইন্ডিয়া ইজ় ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ় ইন্ডিয়া’ নামক নিকৃষ্ট স্বৈরবাদী স্লোগান তৈরি করেছিল কংগ্রেস। অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ আলোচনা করেছেন জরুরি অবস্থা কী ভাবে ভারতীয় গণতন্ত্রের চরিত্রই পাল্টে দেখিয়ে দিয়েছিল স্বৈরতন্ত্রে পৌঁছনোর পথটা কতটাই সহজ। ইতিহাসবিদ জ্ঞান প্রকাশের ভাষায়, জরুরি অবস্থা এ দেশে ‘ডেমোক্র্যাসি’স টার্নিং পয়েন্ট’।

স্বভাবতই বিজেপি-র অনেক দিনের অপেক্ষা এই দিনটির জন্য। পঞ্চাশ বছরে এসে তাদের লক্ষ্য দু’রকম: উদ্যাপন ও আত্মবিজ্ঞাপন। ইন্দিরা-নেতৃত্বে কংগ্রেসের নৈতিক নিম্নতম বিন্দুটি দেখানো, এবং তার সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যোগটা জনস্মৃতিপথে উস্কে দেওয়া। ভারতীয় জনতা পার্টির সূচনা জরুরি অবস্থার মধ্যেই গাঁথা আছে, সে ‘জে-পি’র পথের থেকে বিজেপি-র পথ যত দূরেই বেঁকে যাক না কেন। ফলত, এই জুনে দেশ জুড়ে চলছে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালন ও ‘গণতন্ত্রের মৃত্যু’ স্মরণ।

এ এক বিরাট লজ্জা ও হতাশার বিষয় যে জরুরি অবস্থার পর এতগুলি দশক পেরিয়েও আজ আমরা নিজেদের চার দিকে যা দেখছি, তাকে বলা যায় প্রাত্যহিক জরুরি অবস্থার সমাহার, সমাজতাত্ত্বিক প্রতাপ ভানু মেহতার ভাষায় ‘মিনি ইমার্জেন্সিস’। গত বছর বিজেপি নেতা বেঙ্কাইয়া নায়ডু লিখেছিলেন, জরুরি অবস্থা থেকে ভারতীয় সমাজ নাকি শিখেছে, কী ভাবে যে কোনও মূল্যে আত্মসম্মান, ‘রাইট অব সিটিজ়েনস টু লিভ উইথ ডিগনিটি’, রক্ষা করতে হয়। বেশ মজা লাগে পড়লে। এই নেতারা নির্ঘাত এক আত্ম-প্রতারক প্রজাতি। বেশি বাক্যবিস্তার দরকার কী— আনন্দ তেলতুম্বডে, শরজ়িল ইমাম, উমর খালিদ, প্রবীর পুরকায়স্থ, স্ট্যান স্বামী থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম আলি খান মাহমুদাবাদ, কয়েকটি নাম স্মরণ করাই যথেষ্ট। কিংবা দাদরির মহম্মদ আখলাক থেকে গোমাংস ভক্ষণ/বহনের মিথ্যা ‘অভিযোগ’-এ গণপিটুনিতে নিহত অসংখ্য মানুষের কথাই যথেষ্ট। দেশের সীমান্ত পার করে নো-ম্যান’স-ল্যান্ডে বিতাড়িত করা মানুষদের সংবাদই যথেষ্ট। এই শাসকদের তত্ত্বাবধানে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ উদ্যাপন— ঐতিহাসিক তো বটেই, ট্র্যাজিক-ও।

সংবিধান নিয়ে কিছু কাল ধরে শাসক-বিরোধী সকলেই আবেগতাড়িত। রাহুল গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছেন হাতে সংবিধান নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের নিত্যনতুন খবর, কিন্তু তিনিও সংবিধান-প্রেমে উতলা। নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহর মতে, তাঁরাই সংবিধানের মসিহা। এই অবকাশে একটি অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ তোলা যাক। সত্যিই কি ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মুক্তির শেষ কথা? যে জরুরি অবস্থা নিয়ে এত কথা, তা তো সংবিধান অমান্য করে হয়নি, সত্যিই সংবিধানকে ‘হত্যা’ করে হয়নি, তার ধারা অনুযায়ীই হয়েছিল। গণতন্ত্রের শাসককে সেই ক্ষমতা সংবিধানই দিয়ে রেখেছিল। প্রসঙ্গত, গত এগারো বছরে বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে বহু অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের অভিযোগ উঠলেও আদালতে কিন্তু সংবিধানের নানা ধারার ব্যাখ্যায় তার অনেকটাই ছাড় পেয়েছে। সে তো সাংবিধানিক বিচারই বটে।

ভারতীয় সংবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, বহুসংস্কৃতিবিশিষ্ট বহুরাজনীতি-অধ্যুষিত দেশের জটিল বাস্তবের জন্য তৈরি নির্দেশমালা। কিন্তু সংবিধান-রচয়িতারাও হয়তো জানতেন, সব ‘শেষ কথা’ সেখানেই লেখা নেই। সব তর্কের মীমাংসা তাতে না-ই মিলতে পারে। ইতিহাসের সূত্র মেনেই সংবিধানে রয়ে গিয়েছে নানা স্ববিরোধিতা— গবেষকরা তা দেখিয়েছেন, এই উত্তর-সম্পাদকীয় পরিসরেও সে বিষয়ে পড়েছি (সুগত বসু, ‘স্বরাজ সংবিধানের স্বরূপ’, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪, অনিকেত দে, ‘মোহ-আবরণের নেপথ্যে’, ১০ অগস্ট ২০২১)।

ভারতীয় সংবিধান যে-হেতু ব্রিটিশ সংবিধান থেকে ‘ধার’ করা, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ ‘ডি-কলোনাইজ়ড’ বা অনুপনিবেশিত হওয়া সম্ভব হয়নি— ‘ক্ষমতা’র দিকে ঝুঁকে আছে সংবিধানের অনেকটাই। ব্রিটিশ ভারতের কুখ্যাত সিডিশন ল এখনকার ভারতেও দেশদ্রোহিতার আইন। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আছে দমনমূলক বিধিসমূহ: ‘মিসা’, ‘টাডা’ কিংবা ‘ইউএপিএ’। এক দিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধিক্য— অথচ অন্য দিকে, ব্রিটিশবিরোধী দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদর্শও এই সংবিধানের পাতায় পাতায় মিশে আছে বলে শাসিতের মৌলিক ‘অধিকার’ রক্ষাও সংবিধানের একটি প্রধান সূত্র। মূল প্রস্তাবনায় তার উপরেই সর্বাধিক জোর। অর্থাৎ, সংবিধানের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারের টানাপড়েন স্পষ্ট। এই টানাপড়েন কিন্তু শুধু নাগরিক অধিকার নিয়েই নয়— সংখ্যালঘু অধিকার নিয়েও, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগের সম্পর্ক বিষয়েও। সংবিধানের এই সমস্ত স্ববিরোধিতা এসেছে তার প্রাক্-ইতিহাসের কারণেই। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ঐতিহ্য আর ঔপনিবেশিক কাঠামোর উত্তরাধিকার— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে।

আর তাই, সংবিধান চালু হওয়ার পরেই প্রথম সংশোধনীটি পাশ হয়েছিল— বাক্স্বাধীনতার সীমা কমানো ছিল যার অন্যতম লক্ষ্য। তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিন্দুত্ববাদী নেতা থেকে শুরু করে হরিবিষ্ণু কামঠ বা কে টি শাহর মতো উদারবাদী কংগ্রেসি নেতারা। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িক হিংসামূলক প্রচার বন্ধের জন্য ‘স্বাধীনতার সীমা’ বেঁধে দেওয়াতেই সিলমোহর দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং সংবিধান-প্রণেতা আম্বেডকর। তাঁদের পক্ষের যুক্তি পরিষ্কার— সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ-আবহে, সদ্যোজাত দেশে সতর্ক হতেই হবে। কিন্তু বিপক্ষের যুক্তিও সমধিক সজোর— স্বাধীনতাসীমা এমন ভাবে সঙ্কুচিত করলে তা উদার আদর্শের পরিপন্থী, ভবিষ্যৎ দেশেও শাসকের মর্জি অনুযায়ী যে কোনও পন্থা, আদর্শ, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বিরুদ্ধেও এই ‘সীমা’ প্রযোজ্য হতে পারে! যে সংবিধান উদার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তৈরির কথা বলে, তাতে বাক্স্বাধীনতা বিষয়ক এই সংশোধনী— সর্ষের মধ্যেই ভূত নয় কি?

সংবিধান সংশোধনী বিষয়টি শাঁখের করাত, দু’দিকেই কাটতে পারে। এবং সংবিধানের বিভিন্ন ধারা শাসক নিজের মতো ব্যাখ্যা করেই এগোতে পারেন। সে ক্ষেত্রে— স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে প্রস্তাবিত উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পথটি ধরে রাখার জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা করে প্রেক্ষিত/প্রসঙ্গ বিচার করা দরকার। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনাটিকে আলোকবর্তিকা ধরে, তার কোন ধারা কী ভাবে ব্যবহার করা যায়, তার সুবিবেচনা দরকার। এই ‘সুবিবেচনা’র অর্থ আসলে— আদর্শ ও নৈতিকতার একটি মানদণ্ড তৈরি। নাগরিকের অধিকার ও প্রাপ্য কী ও কতটা, তার বিচার।

এই বিচার-বিবেচনাকেই কি আমরা ‘রাজনীতি’ বলে থাকি না? ‘রাজনীতি’ বাদ দিয়ে তাই সংবিধানের যে কোনও যান্ত্রিক উদ্যাপনই অর্থহীন। শেষ অবধি শাসক তাঁর রাজনীতি দিয়েই ঠিক করেন সংবিধানকে কেমন করে ব্যবহার করবেন। আবার, রাজনীতি দিয়েই শাসিত বুঝে নেবেন, কোন শাসককে পরিহার করা দরকার, শিক্ষা দেওয়া দরকার (ঠিক যেমন ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল বিপুল ভাবে)।

আজ জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছরে, সংবিধানে বর্ণিত ‘অধিকার’-এর দিক আর ‘ক্ষমতা’র দিকের মধ্যে এই যে স্ববিরোধিতা— তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন শাসক কী ভাবে চলছেন, সেই বিচারটাই বরং করা ভাল। সংবিধান হাতে উৎসব করার ছেলেমানুষি থাক। রাজনীতি নিয়েই ভাবনা চলুক।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)