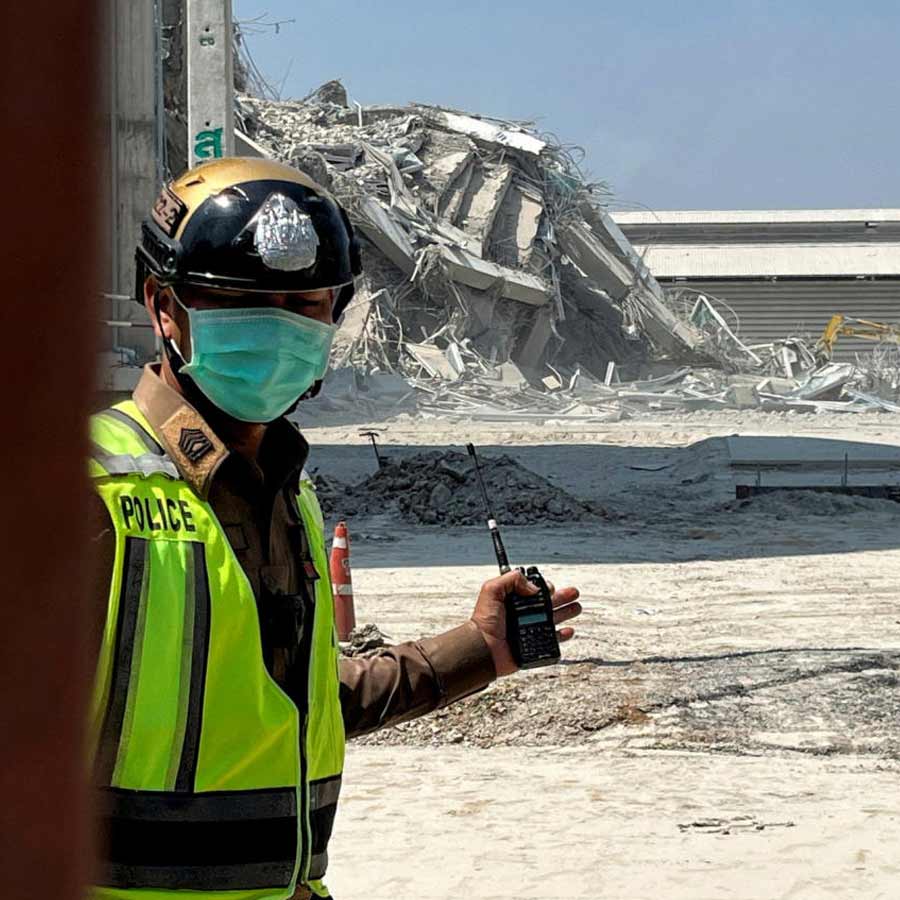

মহাদেশীয় ভাঙনরেখার উপর দাঁড়িয়ে কলকাতা! মায়ানমারের মতো বিপদ মহানগরেও হতে পারে? কী মত ভূতাত্ত্বিকদের?

মান্দালয়ের নীচে ভূস্তরে ‘সাগাইং ফল্ট’ নামে যে সুদীর্ঘ ফাটল রয়েছে, সেখান থেকেই কম্পন উঠে এসেছে। ভূস্তরের এই সব ফাটলই সাধারণত ভূমিকম্পের জন্ম দেয়। সেই কারণেই কলকাতাকে নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে করছেন ভূতত্ত্ববিদেরা।

ঈশানদেব চট্টোপাধ্যায়

গ্রাফিক: আনন্দবাজার ডট কম।

সুকুমার রায়ের ‘হযবরল’র বেড়াল বলেছিল, ‘‘গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার!’’ সওয়া ঘণ্টার সিধে রাস্তাও বাতলে দিয়েছিল সে— কলকেতা, ডায়মন্ড হারবার, রানাঘাট, তিব্বত। ভূতত্ত্ববিদরাও প্রায় সেই ধাঁচেরই এক রাস্তার সন্ধান দিচ্ছেন— কলকাতা, রাজারহাট, রানাঘাট, শিলং। তিব্বতে না গেলেও সে রাস্তাও এক শীতল দেশেই যাচ্ছে। কিন্তু গিয়ে মিশে যাচ্ছে ভূস্তরের এক বড়সড় ফাটলের সঙ্গে। বেজায় গরমে সেই পথে এগিয়ে দাবদাহের হাত থেকে রেহাই মিলবে কি না, তা বলা মুশকিল। কিন্তু এই পথ বেয়ে যে কলকাতার দিকে ধেয়ে আসতে পারে মায়ানমারের মতো কোনও বিপদ, তা ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষ দ্বিমত নেই।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বঙ্গোপসাগর থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ভূমিকম্প। সমুদ্রপৃষ্ঠের ৯১ কিলোমিটার গভীরে ছিল তার উৎসস্থল। কলকাতা থেকে সেই উৎসস্থলের দূরত্ব ছিল ৩৩০ কিলোমিটার। আর ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ২২০ কিলোমিটার।

মায়ানমার এবং তাইল্যান্ডে সদ্য যে ভূমিকম্প হয়েছে, তার উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের মান্দালয় শহরের নীচে। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, মান্দালয়ের নীচে ভূস্তরে ‘সাগাইং ফল্ট’ নামে যে সুদীর্ঘ ফাটল বা ‘চ্যুতিরেখা’ রয়েছে, সেখান থেকেই এই কম্পন উঠে এসেছে। ভূস্তরের এই সব ফাটল বা দুর্বল অংশই সাধারণত ভূমিকম্পের জন্ম দেয়। সেই কারণেই কলকাতা শহর নিয়েও উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। কারণ, কলকাতার অবস্থানও এই রকমই এক ভূতাত্ত্বিক রেখার ঠিক উপরেই। সে রেখা কোনও ফাটল নয়, কিন্তু মহাদেশীয় পাতের ভাঙনের রেখা। যার গভীরে ফাটল থাকতে পারে বলে ভূতাত্ত্বিকদের অনুমান। ফাটল না থাকলেও ওই অঞ্চল থেকে ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে বলে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে।

ইওসিন হিঞ্জ

এখনকার ভারতীয় পাত (ইন্ডিয়ান প্লেট), কুমেরু পাত (অ্যান্টার্কটিক প্লেট) এবং অস্ট্রেলীয় পাত (অস্ট্রেলিয়ান প্লেট) ১৩ কোটি বছর আগে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। যে রেখা বরাবর তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেখানেই ইওসিন হিঞ্জের অবস্থান। একাধিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বর্তমান অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের ভূস্তরের সঙ্গে ভারতের পূর্ব উপকূলের ভূস্তর মিলে যায়। দাক্ষিণাত্য থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একই প্রবণতা। ওড়িশার উত্তরে উপকূলরেখার (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, মায়ানমার) অস্ট্রেলীয় পাতের ভূস্তরের মিল রয়েছে বলে ভূতাত্ত্বিকদের একটি অংশের দাবি। অর্থাৎ, বর্তমান অস্ট্রেলীয় পাত এবং কুমেরু পাত ‘অতিমহাদেশীয় (সুপার কন্টিনেন্ট) যুগে’ ভারতীয় পাতের সঙ্গেই জুড়ে ছিল। এবং সেই ‘অতিমহাদেশীয় পাতে’ যে রেখা বরাবর ভাঙন ধরেছিল, আজকের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে সেই অঞ্চলই ‘ইওসিন হিঞ্জ’ অঞ্চল নামে চিহ্নিত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর উঠে এসে এই রেখা কলকাতার তলা দিয়ে রাজারহাট এবং রানাঘাট হয়ে বাংলাদেশের দিকে বাঁক নিয়েছে। পরে আবার কিছুটা উত্তরে বাঁক নিয়ে তা ভারতের মেঘালয়ে ঢুকে শিলং পাহাড়ের দক্ষিণে গিয়ে শেষ হয়েছে। শিলং পাহাড়ের দক্ষিণেই রয়েছে ভূস্তরের এক বিপজ্জনক ফাটল। নাম ‘ডাওকি ফল্ট’। সেখানে গিয়েই মিশেছে এই ইওসিন হিঞ্জ। কলকাতার অবস্থান সেই হিঞ্জের উপরেই।

স্থলভাগে ছিল না দক্ষিণ

খড়্গপুর আইআইটির ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শৈবাল গুপ্তের মতে, এখন মানচিত্রে যেখানে দক্ষিণবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে এক সময়ে স্থলভাগই ছিল না। সুপার কন্টিনেন্ট বা অতিমহাদেশীয় পাতে ভাঙন ধরার পরে ওই অঞ্চল জলের তলায় ছিল। পলি জমতে জমতে পরে স্থলভাগে পরিণত হয়। শৈবালের কথায়, ‘‘ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র খেয়াল করলে দেখা যায়, ভারতের পূর্ব তটরেখা বরাবর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের আগে পর্যন্ত যে অংশ, সেখানে শেল্ফ বা ধাপের মতো ভূস্তর রয়েছে। অর্থাৎ, মহাদেশীয় পাত যেখান থেকে ভেঙেছিল, সেখানে ভাঙনের চিহ্ন স্পষ্ট। ভাঙনের রেখা বরাবর ভূস্তরের গঠন ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ওড়িশার উত্তর দিক পর্যন্ত সেই ধাপ দৃশ্যমান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এসে সেই ধাপ বা শেল্ফ জাতীয় ভূস্তরের দেখা পুরোটা মেলে না।’’ তার কারণ হিসাবে এই ভূতত্ত্ববিদ বলছেন, ‘‘পলি জমে স্থলভাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া। দীর্ঘ দিন ধরে পলি জমতে জমতে শেল্ফ বা ধাপের মতো অংশ পলির পুরু স্তরের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। সেই স্তরই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা তৈরি করেছে। যে এলাকায় এখন দক্ষিণবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবস্থান।’’ তাঁর মতে, ইওসিন হিঞ্জের পশ্চিম এবং উত্তর দিকে যে অঞ্চল, সেই এলাকা ভাঙনের পরেও স্থলভাগেই ছিল। কিন্তু হিঞ্জের পূর্ব এবং দক্ষিণে এখন যে স্থলভাগ দেখা যায়, ভাঙনের পরে সেই অঞ্চল জলভাগে চলে গিয়েছিল। পলি জমতে জমতে ফের তা স্থলভাগ হয়ে উঠেছে।

কলকাতার বিপদ কতটা?

কলকাতা অবস্থান ঠিক ভাঙনের রেখার উপরেই। ওই রেখার নীচে, অর্থাৎ ইওসিন হিঞ্জের নীচে ভূস্তরে ফাটল থাকার সম্ভাবনাও ভূতাত্ত্বিকেরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তবে সে ফাটল আপাতত ‘সক্রিয়’ নয়। তা হলে কি কলকাতা বিপন্মুক্ত? গবেষকেরা তা-ও বলছেন না। খড়্গপুর আইআইটির অপর ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়াম কুমার মহান্তির কথায়, ‘‘ইওসিন হিঞ্জ অঞ্চলের নীচে ফাটল রয়েছে কি না, সেটা বড় কথা নয়। ইওসিন হিঞ্জ অঞ্চল নিজেই ভূস্তরের একটা দুর্বল জায়গা। এই অঞ্চল আগেও ভূকম্পনের জন্ম দিয়েছে।’’ উইলিয়ামের কথায়, ‘‘ইওসিন হিঞ্জ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের গভীরে ৮৫ ডিগ্রি ইস্ট রিজ নামের একটি রেখা রয়েছে। সেখানেও কিছু ফাটল বা দুর্বল অংশ লক্ষ করা যাচ্ছে। সেই ফাটলে গত কিছু বছরে সক্রিয়তাও লক্ষ করা গিয়েছে।’’ উইলিয়ামের সেই তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বঙ্গোপসাগরের ওই অঞ্চল থেকে জন্ম নেওয়া ভূমিকম্পের কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠের ৯১ কিলোমিটার গভীরে ছিল তার উৎসস্থল। কলকাতা থেকে উৎসস্থলের দূরত্ব ছিল ৩৩০ কিলোমিটার। আর ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ২২০ কিলোমিটার। ফলে পায়ের তলায় থাকা ইওসিন হিঞ্জ আর কয়েকশো কিলোমিটার দক্ষিণে থাকা ৮৫ ডিগ্রি ইস্ট রিজ— কলকাতার জন্য দুই অঞ্চলই সমান উদ্বেগের বলে উইলিয়ামের অভিমত। তবে সেই সব অঞ্চল থেকে তৈরি কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬ অতিক্রম করবে না বলেই তিনি জানাচ্ছেন।

বিপদ আসতে পারে অন্য পথে

ভূতাত্ত্বিকেরা বলছেন, রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার বেশি কম্পন আসতে পারে ভারতের উত্তর সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ও পার থেকে। কারণ, ভারতীয় পাত ক্রমশ উত্তর দিকে, অর্থাৎ ইউরেশীয় পাতের দিকে সরছে। দুই পাতের সংযোগস্থলে যে চ্যুতিরেখা, তা ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতি অংশ (ইয়ারলুং সাংপো) বরাবর অবস্থান করছে। ওই অঞ্চলে জন্ম নেওয়া কোনও ভূমিকম্প কলকাতায় বড় ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে বলে ভূবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ও পারে, অর্থাৎ মায়ানমারের মাটির তলায় একাধিক ফাটল তথা চ্যুতিরেখা সক্রিয়। ভারতীয় পাত, ইউরেশীয় পাত, বর্মী পাত, সুন্ডা পাত — এতগুলি পাত পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে মায়ানমারের নানা অংশে। উইলিয়ামের বক্তব্য, ‘‘আরাকান-ইয়োমা-সুমাত্রা পর্বত শ্রেণি অঞ্চল সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানকার যে কোনও কম্পন উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বড় ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম।’’ তাঁর কথায়, ‘‘কলকাতার ভূস্তর শক্ত পাথুরে হলে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা ধাক্কা অনেকটা প্রশমিত করে নিতে পারত। কিন্তু কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী গোটা সমভূমি অঞ্চল নরম পলির স্তরে গঠিত। তাই কম কম্পনেও বেশি ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা।’’

ভূতাত্ত্বিকদের একাংশের বক্তব্য, বিভিন্ন ফাটল বা চ্যুতিরেখা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকায় হিমালয়ের গভীর থেকে বা আরাকান-ইয়োমার দিক থেকে আসা প্রায় সব কম্পন কলকাতায় পৌঁছে যায়। কলকাতার মাটির তলায় থাকা ইওসিন হিঞ্জ উচ্চ হিমালয় বা মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত নয় ঠিকই। কিন্তু সেটি সরাসরি মেঘালয়ের ‘ডাওকি ফল্টে’ মিশেছে। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে বা শিলং পাহাড়ে পৌঁছোনো যে কোনও কম্পন কলকাতাকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম বলেই ভূবিজ্ঞানীরা মনে করছেন।