গান্ধী: মহাত্মারও আগে

গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু দক্ষিণপন্থার বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য সংক্রান্ত নয়, তাই আজকের হিন্দুত্ববিরোধী চিন্তকদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে তা খাপ খায় না।

বেঞ্জামিন জ়াকারিয়া

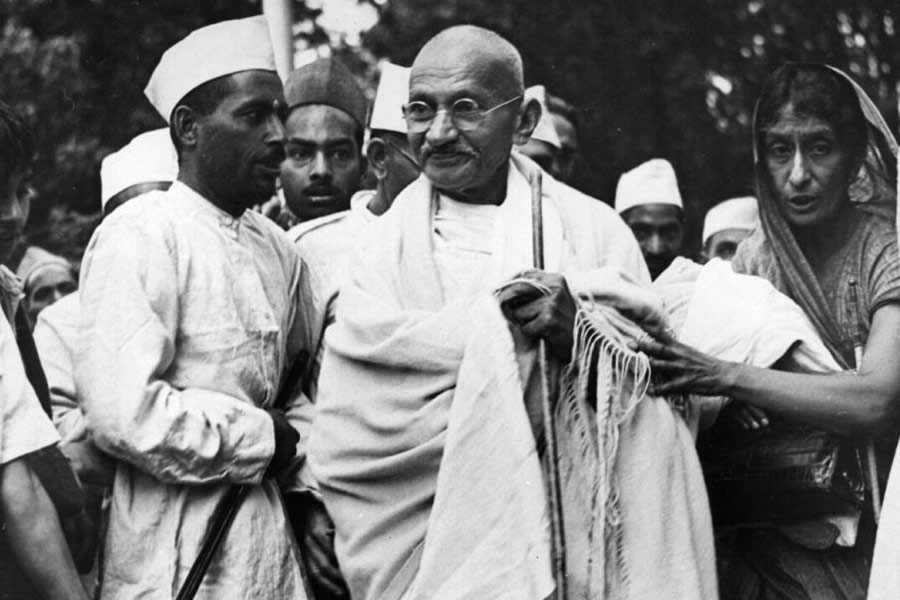

সত্যান্বেষী: মহাত্মা গান্ধী, শিমলা, ১৯৪৫ —ফাইল চিত্র।

২০১৪ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি ভারতের শাসনকেন্দ্রে আসার পর ভারতে গান্ধীচর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে। ১৯৯৮ ও ২০১৪ সালে সরকার গঠন বাদ দিলে এই হিন্দুত্ববাদীদের বৃহত্তম রাজনৈতিক সাফল্য ছিল ১৯৪৮ সালের গান্ধী-হত্যা। ভারতে বামপন্থী ও উদারবাদী রাজনীতির চিন্তকরা গান্ধীর মধ্যে এই হিন্দুত্ববাদ-বিরোধী অবস্থান খুঁজে চলেছেন প্রাণপণ। তাঁরা এমন রাজনীতির খোঁজ করছেন, যা চরিত্রে হবে ‘খাঁটি ভারতীয়’; ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র বা যুক্তিবাদের মতো তথাকথিত বিদেশি ভাবনার মিশেল থাকবে না তাতে।

সমস্যা হল, গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু দক্ষিণপন্থার বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য সংক্রান্ত নয় (যদিও গান্ধীর অবস্থান ছিল অনেক বেশি মধ্যপন্থী)— তাই আজকের হিন্দুত্ববিরোধী চিন্তকদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে তা খাপ খায় না। গান্ধীও হিন্দু ভারতের ধারণাকে সামনে রেখেছিলেন। যদিও হিন্দুত্ববাদীর বাসনা ছিল সংগঠিত হিংস্রতার মাধ্যমে ভারত থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া; আর গান্ধী চেয়েছিলেন শক্তির জায়গা থেকে মুসলমানদের দয়ালু ভাবে দেখতে। স্পষ্টতই গান্ধীর উত্তরাধিকার উদারবাদীদের কাছে বেশ কিছুটা সমস্যাজনক।

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই অতি-ব্যতিক্রমী জীবনের শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়ার প্রবণতাটিকে এড়াতে পারি, তা হলে আরও অনেক কিছু চোখে পড়া সম্ভব: পুঁজিবাদ-বিরোধী ‘লেট ভিক্টোরিয়ান’ রোম্যান্টিকতা; নৈরাজ্যবাদ, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পরস্পরবিরোধী সহাবস্থান; প্রাচ্যবাদী ভাবনার কৌশলী ব্যবহার; সাম্রাজ্যবাদী জাতিবিদ্বেষ ও উপ-জাতিবিদ্বেষ; সাংবিধানিক ব্যবস্থা-বিরোধিতা। এ ভাবে দেখলে হয়তো একটা ধাঁধার জবাব মিলতে পারে— এত রকমের মানুষের কাছে গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদনের কারণ ঠিক কী। এটাই কি কারণ যে, তাঁর চিন্তাগুলি বহু ক্ষেত্রেই ততটা ব্যতিক্রমী ছিল না?

২

গান্ধীর রাজনৈতিক কল্পনায় বিদেশি প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাঁর বহু লেখা জুড়েই রয়েছে ‘প্রাচ্য’ ও ‘পাশ্চাত্য’ ধারণার মধ্যে সংঘাতের বিবরণী— যাকে কোনও অর্থেই ‘পাশ্চাত্য’ চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখতা বলা চলে না। তাঁর কল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ফারাক— আধ্যাত্মিক প্রাচ্য সম্পদ আসলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বলীয়ান পাশ্চাত্যের চেয়ে নৈতিক ভাবে উন্নত— এটি তাঁর রাজনীতির বৈধতা নির্মাণের প্রধান পথ। ১৯০৯ সালে লেখা হিন্দ স্বরাজ-এ বলেছেন প্রাচ্যের পক্ষে নিজের আত্মাকে না খুইয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আত্মজীবনী দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ-এও (১৯২৫-২৯) সে কথা আছে। কিন্তু, ঔপনিবেশিক সত্তার সঙ্গে সচেতন ভাবে সংলাপে না এসে তো প্রাক্-ঔপনিবেশিক অতীতে ফেরত যাওয়া সম্ভব নয়।

গান্ধীকে পাঠ করার একটা উপায় হতে পারে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের এক রোম্যান্টিক ধনতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র হিসাবে দেখা। নতুন অর্থনীতির গতিতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়া নিয়ে অতি বিরক্ত এক চরিত্র, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রজাসুলভ উদ্বেগের মিশেল। বহু ‘কসমোপলিটান’ ভাবনায় তিনি প্রভাবিত: যার মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাপী রোম্যান্টিক বস্তুবাদ-বিরোধিতা; ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিচিত্র সংযোগ; শক্তিশালী ইহুদি ধর্ম (এবং শক্তিশালী খ্রিস্টান ধর্ম)। পাশাপাশি এই ‘কসমোপলিটান’ চিন্তাকে ‘খাঁটি’ ‘ভারতীয়’ ইতিহাসের ভাষায় অনুবাদ করার বাসনা। এ এক রকমের বৈপ্লবিক রক্ষণশীলতা (‘র্যাডিকাল কনজ়ার্ভেটিজ়ম’-), যার মধ্যে নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠনের উত্তেজনার পাশেই ছিল পশ্চিমি ধাঁচের স্বাধীনতাবাদ বর্জনের অভীপ্সা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরোক্ষ প্রতিরোধ (পরে যার নাম ‘সত্যাগ্রহ’), এবং অহিংসার ধারণাগুলি উঠে আসে। কিন্তু সে সময়ে গান্ধী বর্ণবাদী ছিলেন, বিভিন্ন জাত ও সভ্যতার মধ্যে উচ্চাবচতায় বিশ্বাসী ছিলেন— দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তির কেন্দ্রে ছিল এই বিশ্বাস যে, ‘কাফির’-দের সঙ্গে যে আচরণ করা চলে, উন্নততর সভ্যতার সন্তান ভারতীয়দের সঙ্গে তা করা যায় না। পরবর্তী কালে গান্ধী দাবি করেন যে, অহিংসা হিন্দু ধর্মের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে।

সাংগঠনিক প্রয়োজনে গান্ধী ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের একটি রূপ-কে ব্যবহার করেছেন। দাবি করেছেন যে, শুধু হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাই এর অন্তর্ভুক্ত নন, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এর মধ্যে আছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে আর্য সমাজের যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল, গান্ধীর হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও কিছু পার্থক্য ছিল। আর্য সমাজ ‘শুদ্ধি’র মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। গান্ধী ভারতের জাতিকল্পনায় মুসলমানদের চিহ্নিত করেছিলেন ‘ভাই’ হিসাবে— এমন জনগোষ্ঠী নয় যাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও ফারাক নেই (ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক জাতিকল্পনা যেমনটা দাবি করে); বরং এমন জনগোষ্ঠী হিসাবে, যাদের সঙ্গে হিন্দুদের ফারাক আছে, যদিও উভয় গোষ্ঠীই সম্প্রীতির স্বার্থে বিভিন্ন সমঝোতা করবে। এর জন্য অন্য সব পরিচিতির উপরে ধর্মীয় পরিচিতিকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন হয়— হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে এবং মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে দেখতে হয়। ভারতের প্রথম এবং সম্ভবত সফলতম জন-আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধী প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনটি পেয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের থেকেই।

আর্য সমাজের সংস্কারবাদীদের ধারার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও গান্ধী নিজেকে ‘সনাতনি হিন্দু’ বলতে পছন্দ করতেন— সংস্কারবাদের বিপ্রতীপ অবস্থান। অন্য দিকে, গান্ধী খ্রিস্টধর্ম থেকেও বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশে গান্ধীর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। তাঁদের অনেকেই স্বেচ্ছায় বিদেশে গান্ধীর প্রচার করেছেন; অনেকে ভারতে এসে যোগ দিয়েছেন তাঁর সামাজিক সংস্কারের কাজে, তাঁর আশ্রমে থেকেছেন। যে রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে সংযোগহীন, গান্ধী স্পষ্ট ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মই নৈতিকতার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উৎস। অন্য ভাবে বললে, উনিশ শতক থেকে রাজনীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবাহ এসেছিল, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত, গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষতাকে ‘পাশ্চাত্য’-এর একটি মূল সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতেন; এমন সমস্যা, ভারতের যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

লক্ষণীয়, স্বদেশি আন্দোলনের সময়ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের ব্যবহার ঘটেছিল। গান্ধী এই আন্দোলনটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন। তখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি এসেছিল। আন্দোলনের নেতারা স্থির করেছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শিল্পায়নের প্রশ্নে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা বিধেয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়। গান্ধীর অবস্থান আরও কট্টরপন্থী। হিন্দ স্বরাজ-এ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলা হচ্ছে একটি ব্যাধি, এবং তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে বলা হচ্ছে— তার সংসদীয় রাজনীতি, রেলওয়ে, চিকিৎসক, উকিল এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমেত। গান্ধীর মতে, ভারত স্বাধীন হলেও সেখানে ব্রিটিশ শাসন থেকে যাবে, যদি সেই স্বাধীন দেশে শিল্পসভ্যতা ও যন্ত্র থেকে যায়। তাঁর মতে, সমাধানের পথটি প্রাচীন ভারতের গ্রামে— যে গ্রাম এই ‘জাতি’র আত্মা— যে গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বহুলাংশে যন্ত্রের সংস্রববিহীন, এবং যেখানে সবাই নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়েই মিলেমিশে থাকেন।

৩

গান্ধী ভারতে তিনটি বৃহৎ গণ-আন্দোলনের নেতা ছিলেন— ১৯২০-২২’এর অসহযোগ আন্দোলন; ১৯৩০-৩১’এর আইন অমান্য আন্দোলন; এবং ১৯৪২’এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। দেশের, বিশেষত শহরের বাইরের বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলেও তাঁর এই ‘নেতা’ ধারণাটিকেও প্রশ্নায়িত করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রতিটি আন্দোলনই নির্ভরশীল ছিল এমন কোনও বৃহত্তর পরিস্থিতির উপরে, যাতে বিপুল জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল— যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, ঔপনিবেশিক শাসকদের দমননীতি, ১৯২০-২২’এর খিলাফত আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুর ঢল, ১৯৪২-এর আসন্ন জাপানি আক্রমণ। ফলে, এই আন্দোলনগুলির আদর্শগত অবস্থান-নিরপেক্ষ ভাবেই অনেকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সম্ভাবনাই গান্ধীর ছিল না; তিনি বললেন, প্রত্যেকেই যেন নিজের বিবেককে অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত, এমন সব জোট গড়ে উঠেছিল, যেখানে গান্ধীর আদর্শ কতখানি প্রভাবশালী ছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। এমন সব ক্ষেত্রে তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছিল, যার সঙ্গে গান্ধীর ধারণার সংযোগ অতি ক্ষীণ। তৃতীয়ত, তাঁর পছন্দের পথ থেকে চ্যুত হলেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতাও গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি করেছিল। কিন্তু, এই সময় গান্ধী ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠার ফলে যাঁরা আড়ালে তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতেন, তাঁরাও প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন বজায় রাখতেন।

গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীর মূল নীতিটি ছিল এই রকম— সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধকে স্বচালিত হতে দেওয়া যাবে না; যাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবে এবং নৈতিক ভাবে, ফলত রাজনৈতিক ভাবে, নেতৃত্ব দিতে যোগ্যতর, আন্দোলন পরিচালনার ভার থাকবে তাঁদের উপর। এর সঙ্গে আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের নেতা ফ্রান্জ় ফ্যানন-এর অবস্থানের প্রভূত মিল পাওয়া সম্ভব। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিহীন ও পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক প্রজার লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কাজ করে একটি ‘বাফার জ়োন’-এর মতো। তার নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। এক দিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব, এবং অন্য দিকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের উপায় না থাকলে এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব শক্তিহীন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অহিংস রাজনীতি দাঁড়িয়ে থাকে ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা সংঘটিত হিংসার সম্ভাবনার উপর; এবং নেতার ক্ষমতা নির্ভর করে ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে সাধারণ মানুষের উপর সেই নেতার প্রভাবের পরিমাপের উপরে, সাধারণ মানুষের উপরে নয়। যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন মূলত একটি প্রহসন ছিল, সেখানে জনসমর্থন প্রদর্শনের পন্থা কী? একমাত্র উপায়, বিভিন্ন গণপরিসরে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংগঠিত করে নিয়ে আসা। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে বড় জমায়েতের প্রতি একটি কাঠামোগত ভীতিই বা কেন ছিল, এবং জাতীয়তাবাদী নেতারাই বা কেন বিপুল জমায়েতের পক্ষপাতী ছিলেন, তা এখান থেকে বোঝা সম্ভব।

ভারতের মতো পরিস্থিতিতে সহিংস আন্দোলন এমনিতেই সহজ ছিল না। আর গান্ধী যে-হেতু তাঁর অহিংস আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৈতিক আদর্শের উপর, ফলে সেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করত শাসকের হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের অহিংস প্রতিরোধে প্রদর্শনের উপরে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশ ঘোড়া চালিয়ে দিচ্ছে, অথবা সাদা খদ্দর পরিহিত বিক্ষোভকারীদের নৃশংস ভাবে প্রহার করছে পুলিশ, বা তাদের উপরে গুলি চালাচ্ছে, এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চমকে ওঠার মতো আন্তর্জাতিক দর্শক না থাকলে অহিংস আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা কঠিন। গান্ধী সেই আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে গান্ধী ও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বকে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপুল ভাবে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ রাজ তুলনাহীন নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তা দমন করে। এই ঘটনা বোঝায় যে, অহিংস প্রতিরোধ কেবল বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনেই কাজ করে, এবং কেবল সেই সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করে, যার কাছে নিষ্ঠুর হওয়ার বদনামের ভয়টা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার চেয়েও বেশি।

ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন দেখলেন যে, ভারতে দানা বাঁধতে থাকা কমিউনিজ়ম বা অ্যানার্কিজ়ম-এর মতো ‘বৈপ্লবিক’ রাজনীতির তুলনায় গান্ধীর রাজনীতি কম বিপজ্জনক, তখন তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে দরকষাকষিতে আগ্রহী হলেন, এবং গান্ধীকে ওই বৈপ্লবিক রাজনীতির সামনে ঢালের মতো ব্যবহার করতে চাইলেন। এ ক্ষেত্রে গান্ধীর ব্যবসায়ী ভক্তরা বিভিন্ন ভাবে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীর বিভিন্ন প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করতেন; প্রতিদানে গান্ধীও তাঁদের ‘জাতির অছি’ হিসাবে দেখে ও দেখিয়ে বৈধতা দিয়েছিলেন। কাজেই গান্ধী একই সঙ্গে শিল্পায়ন-বিরোধী ও পুঁজিবাদ-বিরোধী, কিন্তু পুঁজিপতি-পন্থী থাকতে পেরেছিলেন।

দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে গান্ধী প্রায়শই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন দিতেন ‘গঠনমূলক কাজ’-এ— তার মধ্যে নিম্নবর্ণের ‘সামাজিক উন্নয়ন’-এর কাজটি বিশেষ বিতর্কের কারণ হয়েছিল। গান্ধী মনে করতেন, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে পৃথক করে রাখা হিন্দু ধর্মের একটি পাপ, তিনি হরিজনদের ‘হিন্দু’ হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আর্য সমাজ বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর অবস্থান অভিন্ন ছিল। মহাসভা সম্বন্ধে বলা হয় যে, নিম্নবর্গের মানুষকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদটি তারা অনুভব করেছিল সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে, যাতে ভারতের জাতীয় পরিচয়ে ‘হিন্দু’ কথাটি ব্যবহার করা যায়। গান্ধীর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ নেই, তবে ভারতে ‘হিন্দু’-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপনে তাঁর প্রকল্পটির অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ভীমরাও রামজি আম্বেডকর। নির্বাচনে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ‘অ-হিন্দু’ গোষ্ঠী হিসাবে আসন সংরক্ষণের সরকারি ঘোষণার (১৯৩২) বিরুদ্ধে গান্ধী আমরণ অনশনে বসেন। শেষ অবধি আম্বেডকর ‘হরিজন’দের হিন্দু হিসাবে মানতে বাধ্য হন। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে এই ঘটনার অভিঘাত বিপুল।

ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংস জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর খ্যাতি অটুট। কিন্তু, এই খ্যাতির বেশিটাই হয় পরবর্তী কালে নির্মিত, অথবা গান্ধী যখন ‘মহাত্মা’ হয়ে গিয়েছেন, সেই সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ধারণার ভিত্তিতে গঠিত। মনে রাখা ভাল যে, ‘মহাত্মা’দের কিন্তু তৈরি করা হয়, অথবা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সেই জায়গায় বিবর্তিত হন। ‘মহাত্মা’ হয়ে ওঠার আগেও গান্ধীর একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল। গল্পের শেষ যাতে সেই গল্পের সূচনাকে লিখে না ফেলে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।