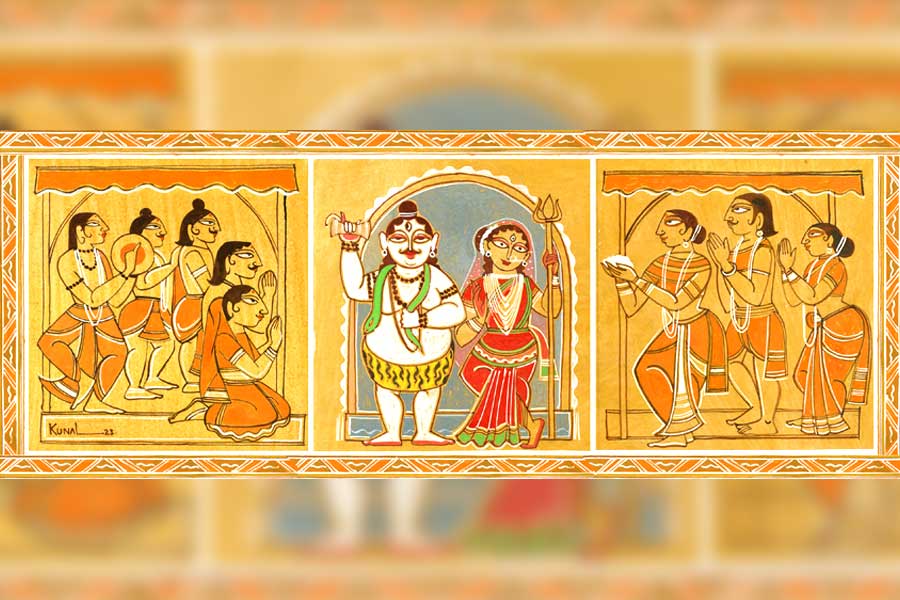

ছবি: কুনাল বর্মণ

...পদ্মের ফুলে তুষ্ট আমার অমিয় সাগর।

ধুতরার ফুলে তুষ্ট আমার সন্ন্যাসী নাগর॥

কালীদহে তুল্লাম ফুল জাহ্নবীতে ধুলাম।

গঙ্গাজলে শুদ্ধ ফুল গাজনে আনিলাম॥...

চৈত্র মাসে গাজন উৎসবের আগের রাতে পাটঠাকুর বা শিবের সিংহাসন জাগরিত করতে নদিয়া-যশোরে এই ফুলশুদ্ধি ছড়ার প্রচলন। তার পর শুরু হয় ‘খাটনি বা ধূপচি’ নৃত্য। দ্বিপ্রহর রাতে শ্মশানে হাজরা ঠাকুরের ভোগ প্রেরিত হওয়ার পর পুজোর সূচনা। ঢাকের বাদ্যি, ভোলা মহেশ্বরের নামে সন্ন্যাসীদের গর্জন ও গাজনগীতিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বাঙালি মেতে ওঠে গাজন উৎসবে। কেউ কেউ বলেন, ‘গর্জন’ শব্দ থেকে ‘গাজন’। অন্য মত হল, গাঁয়ের জনের উৎসব। হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যানুযায়ী চৈত্র মাস হল শিব-পার্বতীর বিবাহের মাস। এই মাসেই তাই গাজনের ধুম। গাজনের শেষ দিনের অনুষ্ঠান চড়ক। চড়ক এক শ্রেণির হিন্দুর প্রধান উৎসব। গ্রামদেশে কৃষক, কারিগর, জেলে, মালো, হাঁড়ি, মুচি, বাউরি ও বাগদি-কৌম সমাজের এই বিরাট অংশ এ সময় শিবোপাসনার অধিকারী হন।

শুধু গ্রাম-বাংলা নয়। রকমফেরও ছিল। গাজন-উৎসব নিয়ে কলকাতার বাবুরা কম মাতামাতি করেনি। উনিশ শতকে হুতোম কিংবা প্রাণকৃষ্ণ দত্তের বর্ণনায় কলকাতার মাদকাসক্ত বা বেশ্যাসক্ত বাবুদের বিবরণ বেশ রসালো। হুতোম দেখিয়েছেন, কলকাতার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা গন্ধবেনেরা শিবের কৃপা লাভের আশায় কী ভাবে ‘গাজুনে বামুন’দের (কৌম সমাজের প্রতিনিধি) পায়ে লুটিয়ে পড়ছেন। আবার চড়কের রাতে দু’দণ্ড আয়েসের জন্য কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, বটতলা, আহিরীটোলার চৌমাথা বা সোনাগাছিতে ভিড় জমাতেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কালীঘাট বা হুগলকুড়িয়ার বাবু শিবচন্দ্র গুহর কালীবাড়িতে বাণ ফোঁড়ার ঘটনা বা চিৎপুর রোডের সং বা জেলে পাড়ার সং-এর উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৫-তে লেখ্যাগারের নথিতে, চড়কে বাণ ফোঁড়ার মতো আত্ম-নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞার নমুনা মেলে। এ কাজে বাবু রাধাকান্ত দেব, অপূর্বকৃষ্ণ দেববাহাদুর, মাধবচন্দ্র সিকদার, রাজেন্দ্র মল্লিক, হরনাথ মল্লিক, চারুচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল শীল ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো নেটিভ বাবুরা যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারও দৃষ্টান্ত আছে (ফাইল নং: বিচার বিভাগীয় কার্যবিবরণী, মে, ১৮৬৫, নং ৩৩)। তাঁরা বাংলার গভর্নরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁদের পরিচালিত চড়কে বাণ ফোঁড়ার মতো অমানবিক প্রথা তাঁরা বন্ধ করবেন।

‘সমাচার দর্পণ’-এর (৩০ এপ্রিল, ১৮৩১) তথ্য বলছে, কলকাতার বাবুরা তাঁদের আভিজাত্যের প্রকাশ হিসেবে এক-একটি চড়কের দল রাখতেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাগবাজারের ‘ষোল চড়কী’-র চড়কের উল্লেখ করেছেন। এটি ছিল রামধন ঘোষের চড়ক। নন্দলাল বসুর বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই চড়ক হত। বাগবাজারের এই চড়ক ছিল কলকাতার বিখ্যাত ও সর্বপ্রধান চড়ক। চড়ক গাছের সঙ্গে উপর উপর চারটি মাচান বেঁধে তার মাঝখানে এক জন করে মহাদেব সাজিয়ে চার কোণে চার জন করে মোট ষোলো জনকে পিঠ ফুঁড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তবে ১৮৫৫-তে এই চড়ক বন্ধ হয়ে যায়। বারুইপুরের জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর গাজনেও ‘ষোল চড়কী’র চড়ক হত— সে খবর ‘সমাচার দর্পণ’-এই (১ মে, ১৮১৯) পাই।

উনিশ শতকে ইতরজনের উৎসব বলে চিহ্নিত গাজন আলোচ্য বিষয় হিসেবেও কম গুরুত্ব পায়নি। ‘জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’-এ রামকমল সেন লিখেছেন (২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩), প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখেছেন ‘চড়ক উৎসব’, হুতোমের বর্ণনা বা বিদ্যাবিনোদ হরিদাস পালিতের ‘শিবের গাজন’ (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), ‘চড়কে বাণ ফোঁড়ার ইতিবৃত্ত’ (প্রবাসী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘যশোহর ও নদীয়ার গাজনগীতি’ (মাসিক বসুমতী, ১৩৩৬-৩৭ বঙ্গাব্দ), আরও কত! বিষয়টি ডব্লু ওয়ার্ড, এল এস এস ও’ম্যালি, জিওফ্রে এ ওডি-র মতো বিদেশিদেরও নজর এড়ায়নি। ওডি-র আলোচনায় গাজন উৎসবের সর্বভারতীয় চরিত্র স্পষ্টহয়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে রাঢ়বঙ্গে বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া, সর্বত্র গাজন উৎসবের প্রায় একই লক্ষণ। মালদহে গাজন উৎসব গম্ভীরা নামে সমধিক পরিচিত। রাঢ়বঙ্গ গাজনের দেশ। এখানে ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন, দুই-ই প্রচলিত। চরিত্রগত সাদৃশ্যও রয়েছে। স্থানভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়। রাঢ়বঙ্গে এই গাজন কোথাও চৈত্র মাস, কোথাও বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। বর্তমান ঝাড়গ্রামের কাছে চিলকিগড়ের রাজবাড়ির গাজন জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধর্মের গাজনে তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজনের বৈচিত্র লক্ষণীয়, তবে কে কার কাছে ঋণী বলা শক্ত। হিন্দু ঐতিহ্যানুযায়ী শিব প্রাচীন দেবতা। ধর্মঠাকুর অবশ্যই প্রাচীনতম। তবে গাজন উৎসবে ধর্মরাজ বা যমরাজ যে রূপে পূজিত হন, অবিকল সে রূপে নয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে হরিদাস পালিত লিখেছেন, “শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজনের পরবর্ত্তী এবং শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজনের পূর্ণ অনুকরণ মাত্র।” তবে গোল বাধে বৈশাখের নৃসিংহ চতুর্দশীতে বর্ধমানের বোড়োগ্রামে অনুষ্ঠিত ‘বীর বলাই’ গাজন নিয়ে। শিব বা ধর্মের অনুকরণের লেশমাত্র নেই। জনশ্রুতি অনুযায়ী বীর বলাই বিষ্ণুর অবতার। এই গাজন ‘চক্ষুদান গাজন’ নামে খ্যাত। গোপ, বাগদি আর হাঁড়ি সম্প্রদায় এই গাজনের সন্ন্যাসী হন। তবে লক্ষণীয় এই যে, মূল সন্ন্যাসী যিনি হন, তিনি আবার জাতে কায়স্থ।

পালিত মশাই ‘আদ্যের গম্ভীরা’-র প্রথম খণ্ডে গম্ভীরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, উৎসবের নানা স্তর, স্থান ও কাল, মণ্ডপ ও তার সাজসজ্জা, মুখ বা মুখোশ নৃত্যাদির বর্ণনা, ধর্মপূজার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, গাজনের সন্ন্যাসী ও তাঁদের সংযম, শিবের গাজন, চড়কপূজা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগে, বৈদিক সমাজে অগ্নিরূপী রুদ্রের বর্ণনা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মধ্যে তার উৎস বা ক্রমবিকাশের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে পল্লির গাজনের মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মন্ত্রগুলি সংস্কৃতের পরিবর্তে কথ্য ভাষায় রচিত এবং তাতে বৌদ্ধ উৎসবের পূর্ণভাব বিদ্যমান। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে সদাশিব মুদ্রায় ধর্মগাজন কেমন করে সদাশিব উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছিল তা স্পষ্ট। তার পর— বৌদ্ধদেবালয় ‘গম্ভীর’ বা ‘গৃহ’ পরিণত হয় চণ্ডীমণ্ডপে। মানিকদত্তের চণ্ডীপুরাণ মতে, শূন্যপুরাণের ‘আদ্যা’ আসলে ছিল ধর্মঠাকুরের মেয়ে। দেবী মনসার মতো আদ্যাও নিজের পুজো পাওয়ার কাঙাল হয়ে উঠলেন। হনুমান এই আদ্যার ‘দেহারা’ রূপ নির্মাণ করলেন— যিনি চণ্ডিকারূপ ধারণ করে শিবকে বিবাহ করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা এই আদ্যাকে বৌদ্ধ চণ্ডীরূপে পুজো করতেন। বঙ্গদেশে শৈব ধর্মের প্রাবল্যের যুগে আদ্যা গৌরী রূপে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে দুর্গা ও পার্বতীতে পরিণত হন। শৈব বা শাক্তরা অতি সহজেই আদ্যার গম্ভীরকে নিজস্ব দেবালয় রূপে গণ্য করলেন। ধর্মের গম্ভীর বা গৃহে শিবের প্রবেশ ঘটল।

শূন্যপুরাণে লেখা হল—

“বলদ বাহন করিআ সাজন।

সহিত গমনে জাইলা ধর্ম্মর গাজন॥”

ক্রমে গাজনের সমুদায় স্বত্ব শিব নিজের বলে দাবি করলেন এবং আদ্যাদেবী চণ্ডী বা দুর্গারূপে ধর্মের সংসারে প্রবেশ করলেন।

ধর্মপুরাণে শিব ধর্মঠাকুরের অন্যতম সন্ধান। বৌদ্ধ মতে, যিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের ফলহেতু, সত্য এবং তপস্যা যাঁর মূর্তি, ইহলোকে পরলোকে যিনি উপায়, সেই ত্রিলোকনাথ বা লোকনাথ হলেন ধর্ম। অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যোগের তত্ত্ব মানতে চাননি। কারণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে বেড়ে ওঠা প্রাচীন কৌম সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মঠাকুরের অবস্থান। তাই দেবতা হিসেবে ধর্ম যেমন ব্রাত্য, তাঁর পূজক হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণিও ব্রাত্য। নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন, “ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।” তত্ত্বের কচকচানি বাদ দিয়ে ধর্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হবে সর্ব ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের মধ্যে, নইলে ‘কুলো-মূলো-থাম’ বলে হাতির স্বরূপ নির্ণয়ের দশা হবে। ধর্মঠাকুরের নাম স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাজেশ্বর, সর্বেশ্বর, কালুরায়, বাঁকুড়া রায়— এমন সব। ধর্মের সঙ্গে ষষ্ঠী, শীতলা, চণ্ডী, দুর্গা ও কালী মন্দির আলো করে থাকেন। অমলেন্দু মিত্র দেখিয়েছেন, বীরভূমের কালীপুর, কুলেরা ও নুড়াইতে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার অবস্থান। জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের অয্যোধ্যা গ্রামের মনসার গাজন ও আষাঢ়ে পূর্ণিমায় বেলিয়াতোড়ের ধর্মঠাকুরের গাজন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পৌরাণিক মতে, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত বাণরাজার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জয় লাভের জন্য শিবকে তুষ্ট করতে বাণরাজা নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে ভক্তিমূলক নাচগান শুরু করেন। এ থেকেই সূচনা চড়ক পূজার। অর্থাৎ শিবকে তুষ্ট করবার জন্য বাণরাজা লৌহশলাকা খচিত কাষ্ঠরূপী দেবতার পূজা শুরু করেন, যা বর্তমানের পাটঠাকুর। তবে চড়ক আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠান, পূজার স্থান এতে গৌণ। মূল সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে খেজুর গাছে কাঁটাভাঙা ও নানাবিধ ফল সংগ্রহ উৎসবের আকর্ষণীয় দিক। রামকমল সেন লিখেছেন, গাজুনে সন্ন্যাসীদের সংগৃহীত ফল লাভের আশায় বন্ধ্যা মেয়েরা রাস্তায় কাপড় বিছিয়ে ভিড় জমাত। তাদের বিশ্বাস, এই ফলভক্ষণ করে শিবের কৃপায় সন্তান ধারণ সম্ভব হবে।

বাণ ও নীল চড়ক পূজার সঙ্গে বিশেষ ভাবে গ্রথিত। চড়কে পূজিত কাঠের মূর্তি ‘নীল’ এবং যে অস্ত্র দ্বারা তার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করা হয় তা ‘বাণ’ নামে পরিচিত। নিম বা বেল কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি হয় ‘দেল’, এর উপরিভাগ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন অঙ্কিত। লাল শালু দিয়ে মুড়ে দেলকে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দেল হল চড়ক পূজার প্রধান দেবতা। স্থানভেদে নীল, নীলাপাট, পাটঠাকুর ইত্যাদি নামেও পরিচিত। তান্ত্রিক শব সাধনার ন্যায় কোথাও কোথাও ‘মৈন’ (শব মস্তক) পূজাও হয়।

পাশাপাশি দেবতা হিসেবে হরগৌরীর অবস্থান। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হয় হর-গৌরীর পূজা। তার পর শুরু ‘কালীকাছ’ খেলা। কালীর মুখোশ পরে হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধের তালে নাচই হল ‘কালীকাছ’ খেলা। প্রবাসী (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) লিখছে, ‘কালীকাছ’ খেলার সময় সন্ন্যাসীদের হাতে মৈন থাকে। সচ্চিদানন্দ ঘোষ ‘গণকণ্ঠ’ পত্রিকায় (১৯৮৫) লিখেছিলেন, কান্দি মহকুমায় মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ১৮৮২-তে জনস্বাস্থ্যের কারণে এই খেলা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সে আদেশ বহু দিন কার্যকর হয়নি। কান্দিতে গাজনের সঙ্গে হোম উৎসব বিশেষ আকর্ষক। চড়কের আগের দিন অনুষ্ঠিত হোম উৎসবে দেবতা, মানুষ আর জলচল-অচল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গ্রাম্য কবিয়ালরা রচনা করেন বোলান, হাবু ও সং-এর গান।

নীলপূজার রাতের অনুষ্ঠান হল ‘হাজরা ছাড়া’র অনুষ্ঠান। পৌরাণিক মতে মূলসন্ন্যাসী-সহ দু’-তিন জন সহযোগী তেত্রিশ কোটি দেবতাদের আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শ্মশানে যান। মালদহের সাহাপুরে শ্মশানগামী এই ভক্তাদের (ব্রতধারী) মূলসন্ন্যাসী অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ‘ধূপড়া বা লোহা সূরা’ মন্ত্র পড়ে সকলের দেহবন্ধন করেন। তাঁরা হাতে ত্রিশূল ও অন্যান্য অস্ত্র ধারণকরেন।ফলমূলেরপসরানিয়েসন্ন্যাসীরাশ্মশানেরউদ্দেশেরওনাদেন।নেমন্তন্নেরভুলত্রুটিমার্জনারজন্য ভক্তরা শুরু করেন কাঁটাঝাপ বা কাঁটাভাঙার খেলা। বৈঁচ বা বাবলা গাছের কাঁটার উপর ঝাঁপ দিয়ে শুরু হয় খেলা। হুতোম এ কারণেই লিখেছিলেন, “উঃ শিবের কি মাহাত্ম্য! কাঁটা ফুটলেও বলবার যো নাই।” রাতের শেষ প্রহরে মূলসন্ন্যাসী শালপাতা বা মালসায় ভাত, শোল বা বোয়াল মাছ পোড়া নিয়ে ভূতপ্রেতের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করেন। মালসাটি জলে ভাসানোর সময়ে মূলসন্ন্যাসীকে অন্য ভক্তারা আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখেন, পাছে ভূতপ্রেত তাঁর কোনও ক্ষতি করতে না পারে। দীনেন্দ্রকুমার রায় এই আচারকে ‘কাকবলী’ নামে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “কাকবলী জিনিষটি অপূর্ব।... শিবের কিঙ্কর ভূতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচর্যা না করলে পাছে তাহারা রাগ করে, এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাতে ভূতের প্রীতি কামনায় কিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে, এবং ভাত, শোল মাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া একটা মালসাতে লইয়া শেষ রাতে ভূত মহাশয়ের সন্ধানে যায়।” মূলসন্ন্যাসী এক বুক জলে নেমে মালসাটি অতি সর্ন্তপণে ভাসিয়ে দেন। স্থানীয়দের বিশ্বাস, অন্যথায় ভূতেরা ঝড়ের বেগে এসে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে তাঁকেও টেনে নিয়ে যায়। প্রবাদ আছে, ডুব দিয়ে জল পান করলে শিবের সাধ্যি নেই টের পায়, শিবের অনুচর ভূতপ্রেতদের ক্ষেত্রে অবশ্য তা খাটে না। মূলসন্ন্যাসী শুদ্ধাচার সম্পন্ন না হলে তাঁকে বিপন্ন হতেই হবে। এই দৌরাত্ম্যের কথা এখন আর শোনা যায় না।

চড়ক পূজার দিন বিকালে শুরু হয় ‘আর্দ্দিছেদন’ বা বাণ-ফোঁড়ার অনুষ্ঠান। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শিবভক্ত বাণরাজা ‘আর্দ্দিপূজা’ শুরু করেছিলেন, সেই থেকে শিবের চেলারা বাণ-ফোঁড়ার অনুষ্ঠান করে থাকে। তাঁরা শিবকে তুষ্ট করতে ত্রিশূল আকৃতির লৌহশলাকা (আর্দ্দিবান্নম) দিয়ে সপ্ততালুভেদ করেন। মালদহের সাহাপুরের মূল সন্ন্যাসী নীলকমল হালদার এক বার বলেছিলেন, ভক্তাকে উবু হয়ে বসিয়ে মস্তকের অগ্রভাগ থেকে দুই হাত ও দুই পায়ের তালুর অবস্থান এমন ভাবে রাখা হয় যাতে মস্তক থেকে বান্নম ছেদ হয়ে জিহ্বা ও চিবুক, তার পর দুই হাত ও পায়ের তালু ছেদ হয়। ব্যতিক্রমও আছে। সাহাপুরের নগরবাসী হালদার পর পর দশ বছর এ ধরনের ‘আর্দ্দিছেদন’ করিয়েছেন শোনা যায়। তবে মালদহে কেবল মাত্র একতালু ভেদ করা হয়। কপাল বাণ, ত্রিশূল বা অগ্নিবাণ ও জিহ্বা বা সর্পবাণ— এই তিন প্রকার বাণ-ফোঁড়ার ঐতিহ্যের কথা বলছেন হরিদাস পালিত (প্রবাসী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। বাণফোঁড়ার এই অনুষ্ঠান আজও রয়েছে। শুধু গাজুনে সন্ন্যাসীরা নয়, বরেন্দ্র অঞ্চলে আগত শৈব নাগা সন্ন্যাসীরা (যৌধেয় জাতি) কৃপাণ ও খনিত্র ধারণ করতেন। তাঁদের মধ্যেও বীরত্ব প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ বাণ-ফোঁড়ার প্রথা ছিল। এই নাগা সন্ন্যাসীদের নিয়েই গড়ে উঠত হিন্দু জমিদারদের পদাতিক বাহিনী। মাঝে মাঝে তারা ডাকাতি ও লুঠপাট করত। এ কারণেই ব্রিটিশ প্রশাসকরা তাঁদেরকে ‘জিপসিজ় অব হিন্দুস্থান’ বা ‘ফ্যানাটিক্স’ বলেছেন।

সন্ধ্যার পর শুরু হয় চড়ক বা শিব-পার্বতীর মিলন বা মিলন মেলা। নিম বা বেলগাছের চড়ক গাছের শীর্ষে লিঙ্গ আকৃতির চড়কী তৈরি হয়। যোনি আকৃতির দু’টি বাঁশ বেঁধে চড়কীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। যোনি আকৃতির বাঁশের খাঁচা ‘গৌরীপাট’ নামে পরিচিত। গৌরীপাটের দু’মাথায় বংশী বা বাণ বিঁধিয়ে দর্পণ হাতে ভক্তাদের ঘোরানো হয়। চড়ক অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর শিব-পার্বতীর মিলন শান্ত হয়, এই হল লোকবিশ্বাস। পরদিন পয়লা বৈশাখে ধুলোট যাত্রা ও পঙ্ক্তিভোজনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। মূলসন্ন্যাসীর কথায়, এই দিন পৃথিবীর রজঃস্বলা দশার মুক্তি হয়। চাষিরা জমিতে লাঙল চালায় এবং জেলে-মালোরা জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে শুরু করে। তেল-সিঁদুর মাখানো গৌরীপাটকে গম্ভীরে— মালদায় যাকে বলে দেলবারির ঘর— রাখা হয়। পাটঠাকুর ওই গৃহেই সারা বছর অবস্থান করেন।

কলকাতায় তো আর মাছ ধরা বা চাষ করার ব্যাপার ছিল না। চড়ক সেখানে বেজায় রগড়। ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ উদ্ধৃত করে ‘সমাচার দর্পণ’ জানাচ্ছে (২২ এপ্রিল, ১৮৩৭), দক্ষিণ এন্টালিতে রাধাকান্ত মুন্সীর চড়কে পাক খেতে খেতে পড়ে গিয়ে এক ভক্তার মৃত্যু হয়েছিল। শ্রীরামপুর বা চুঁচুড়াতেও একই ঘটনার খবর পাওয়া যায়। আবার এক হিন্দু সহিস ও পর্তুগিজ খ্রিস্টান মহিলার চড়ক ঘোরার খবর দিয়েছে ‘ক্যালকাটা জার্নাল (২০ এপ্রিল, ১৮১৯)। খ্রিস্টান মিশনারি ও স্যর জন গ্রান্ট ও বিডন সাহেবের মতো লাটদের চেষ্টায় অমানবিক এই প্রথা বন্ধের জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ১৮৬৩-৬৫’এর মধ্যে। তবে সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তা আজও চলছে। বদল ঘটেছে প্রযুক্তি বা পদ্ধতিতে। সারেঙ্গায় গাজনের বাণ-ফোঁড়া দেখে মিশনারিদের চোখ কপালে উঠেছিল। ‘ইণ্ডিয়ান মেথডিস্ট টাইমস’ (১৯০০)-এ রয়েছে তার দীর্ঘ বর্ণনা।

সং হল চড়ক পুজার অঙ্গ। চড়কের দিন ভোরবেলা থেকে সং ও মুখোশ নৃত্য শুরু হয়। হুতোম চিৎপুরের রাস্তা, জেলেপাড়ার রাস্তা বা কাঁসারিপাড়ার রাস্তায় সং-এর উল্লেখ করেছেন। হুতোমের আগেও রামকমল সেন লিখেছেন, ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকাতেও (২৭ এপ্রিল, ১৮৩৩) এ খবর লেখা হয়েছে। ‘সমাচার দর্পণ’ লিখেছে (২১ ও ২৬ এপ্রিল, ১৮২৭), সন্ন্যাসীরা কদর্য ভাবে সং সেজে নৃত্য করত এবং ভদ্রলোকেরা তাতে লাঞ্ছিত হতেন। এমনকি কয়েক জন সন্ন্যাসীকে এই অপরাধে জেলও খাটতে হয়েছে।

চড়কের অন্য দু’টি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, উৎসব-কেন্দ্রিক ছড়া ও গীতি। কথ্যভাষায় রচিত এই ছড়া ও গানের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় স্তরে দেশজ সংস্কৃতির হদিস মেলে। গাজন বা চড়কের মতো দেশজ এই সংস্কৃতি বাংলায় জাতীয়তাবাদের প্রসারেও সহায়ক হয়েছিল। মালদহের গম্ভীরা উৎসব কী ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন বিনয়কুমার সরকার, তাঁর ‘দ্য ফোক এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার’ গ্রন্থে। হরিদাস পালিতের ‘আদ্যের গম্ভীরা’-ও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও পাদরিদের বর্ণনাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পালিতের রচনা পড়ে বিনয়কুমার সরকার লিখেছিলেন, পালিতের মতো জাত স্বদেশিরা যে স্বরাজ-স্বাধীনতার কেল্লা দখলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চিত। এই ধরনের বই যে ‘লোক-আন্দোলন’-এর সহায়ক হতে পারে সে প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়। তাই ‘আদ্যের গম্ভীরা’-র সঙ্গে নানা তথ্য ও টীকাটিপ্পনী যোগ করে সরকার রচনা করেন তাঁর ‘দ্য ফোক এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার’। ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশের লাইব্রেরিতে বইটি দেখে তিনি তাঁর গর্ব ও আবেগ ব্যক্ত করেন এ ভাবে— “যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে, আর তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি… এই আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্বিজয়। মনে হয়েছে এই আমার পুড়াটুলির দিগ্বিজয়। কল্পনা করেছি,... এই আমার মালদহের দিগ্বিজয়।… আমার চুনিয়া মুনিয়া ভাইদের দিগ্বিজয়।” (‘বিনয় সরকারের বৈঠকে’)।

গম্ভীরার মতো উৎসবে বাঙালি কী ভাবে মেতে উঠত, তার বর্ণনা আছে সমকালীন ‘নায়ক’ পত্রিকায়। ‘দৈনিক বসুমতী’ (মাঘ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) লিখেছিল, “আমরা শুনিতেছি, কংগ্রেস প্রদর্শনীতে অদ্য ও কল্য প্রাতঃকালে মালদহ জিলা হইতে আগত এক কীর্ত্তনীয়ার দল মালদহের বিখ্যাত গম্ভীরার গীত গাহিবেন…” হিতেশরঞ্জন সান্যালও দেখেছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে কীর্তনের মাধ্যমে বাঁকুড়া বা হুগলির গ্রামাঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেস তার জমি শক্ত করছিল। নতুন যুগে চিরাচরিত এই সব পালাপার্বণ এ ভাবেই হয়ে ওঠে পালাবদলের হাতিয়ার। কাজী নজরুল লিখেছিলেন, “গাজনের বাজনা বাজা/ কে মালিক, কে সে রাজা/ কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?” ব্রিটিশ কারাগার ভেঙে বীর যোদ্ধাদের কাছে স্বাধীনতার নিশান ওড়ানোর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সেই গাজনের উন্মাদনা, গাজন তাঁর কাছে মুক্তিরই শামিল ছিল।

রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ-এর ‘ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া মিশনস’ (১৮৩৯) এবং ‘ক্যালকাটা জার্নাল (১৩ মে, ১৮১৯)-এর তথ্য মোতাবেক জাতিগত কৌলীন্য কোনও কালেই গাজন/চড়কে ছিল না। কিন্তু তাতে কী? পল্লিতে পল্লিতে পপুলার কালচার হয়ে উঠতে গাজনকে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। ‘সোমপ্রকাশ’ (২৩ বৈশাখ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেদিনীপুর শহরে বৈশাখী গাজনের রমরমার উল্লেখ করেছে। বিংশ শতকের চারের দশকেও তাতে ছেদ পড়েনি। ‘মেদিনীবাণী’ (বৈশাখ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) লিখেছিল, ‘ভদ্র, গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত’— সব ঘরের যুবকরাই ঢাল, সড়কি, মাদল নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোত। অর্থাৎ ইতর-ভদ্রের সীমারেখা মুছে যেত। যামিনী রায়ের এক উত্তরসূরি নিজেই বেলেতোড়ের গাজনে ভক্তা হতেন বলে বিশ বছর আগে আমার এক চেনা মানুষকে বলেছিলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’-র গ্রামবাংলায় গাজন উৎসবের সজীব উপস্থিতি। লিখেছেন, “চড়কের আর বেশি দেরি নাই। বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল।” অপু বা দুর্গা তো ব্রাহ্মণসন্তানই ছিল। তাদের নাচ তো কেউ আটকাতে পারেনি। আসলে গাজন উৎসবের মতো দেশজ সংস্কৃতি বর্তমান প্রজন্ম ভুলতে বসেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে তা পালিত হলেও সেই উন্মাদনা আর নেই। এ প্রজন্ম গাজন বা চড়ক উৎসবের উন্মাদনা বা মেলার পাঁপড় ও জিলিপির স্বাদ তো জানলই না। খুব বেশি দূরে নেই সে দিন, যে দিন তারা বলে বসবে, ‘পয়লা বৈশাখ কিসের ফেস্টিভ্যাল?’

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে