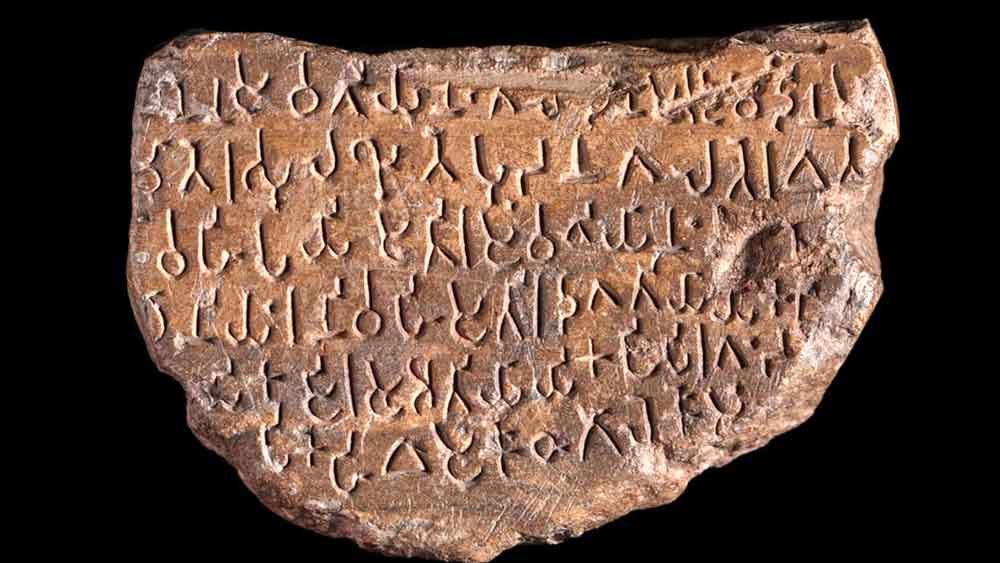

ঐতিহাসিক: মহাস্থানগড় শিলালেখ। ছবি সৌজন্য: সুস্মিতা বসু মজুমদার

আজ থেকে প্রায় ৯১ বছর আগের ঘটনা। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) বগুড়া জেলায় একটি ঢিবিতে খনন কাজ চলছে। সেই ঢিবি থেকে একটু দূরেই এক টুকরো পাথর খুঁজে পেলেন বারি ফকির নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। পাথরের গায়ে দুর্বোধ্য অক্ষরে কী যেন সব লেখা। ফকির খননকার্যে যুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদদের সেই পাথরের টুকরো দেখাতেই তাঁরা বুঝলেন, এ যে সে পাথর নয়। মৌর্য আমলের (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের) ব্রাহ্মী হরফে লেখা শিলালেখ সেটি। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র আধিকারিক জি সি চন্দ্রর হাত ধরে সেই শিলালেখ চলে এল কলকাতায় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের দফতরে। তার পর সর্বেক্ষণ থেকে সেটি ঠাঁই পেল কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরে। পাঠোদ্ধারের পরে তার নাম হল মহাস্থানগড় শিলালেখ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে পুরালেখের গুরুত্ব অপরিসীম। পাথরের কিংবা ধাতব পাতের গায়ে খোদাই করা থাকে নানা কথা, নানা ঘটনা। তা পাঠোদ্ধারের মাধ্যমেই অতীত সম্পর্কে নানা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন ইতিহাসবিদেরা। কখনও কখনও একই পুরালেখ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠের ফলে বদলে যায় ইতিহাসের গতিপথও। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন এই মহাস্থানগড় শিলালেখ। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা সুস্মিতা বসু মজুমদার পুরালেখটি যে ভাবে পড়েছেন, তাতে নতুন আলো এসে পড়েছে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপরে।

ফিরে যাই ন’দশক আগের সময়ে। জাদুঘরে আসার পরে পুরালেখটি থেকে তিনটি ছাপ তোলা হয়। বস্তুত এই ছাপ দেখেই পাঠোদ্ধার করেন পুরালেখবিদেরা। ছাপ তোলার পরে তা চলে গেল পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পুরালেখ শাখায়। হাজার হোক, ওই এক টুকরো পাথরে কী লেখা রয়েছে তা তো জানতে হবে। সেই লেখার প্রথম পাঠোদ্ধার করলেন ইতিহাসবিদ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর। ১৯৩১ সালে ‘এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা’-র ২১ নম্বর খণ্ডে তিনি জানালেন, ‘মৌর্য আমলের ব্রাহ্মী হরফে লেখা শিলালেখটির ভাষা প্রাকৃত। তাতে বলা হয়েছে, সমবঙ্গীয়দের তরফে গলদন (গলার্দন) নামে এক ব্যক্তি এই নির্দেশ পেয়েছেন। সেখানে দুর্যোগের ফলে পুণ্ড্রবর্ধনের মহামাত্রেরা (মৌর্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক) শস্যভান্ডার থেকে ধান দেবেন এবং যখন ফের শস্য বাড়তি হবে তখন সেই শস্যভান্ডারকে পুনরায় ভর্তি করে দেওয়া হবে। কী দিয়ে পূরণ করা হবে? ধান দিয়ে কিংবা গণ্ডক (তামার মুদ্রা) দিয়ে।

এই পাঠোদ্ধারের পরে সাড়া পড়ে গেল ইতিহাসচর্চার জগতে। মৌর্য আমলে রাষ্ট্র এবং প্রশাসন কী ভাবে দুর্যোগের মোকাবিলা করত, তা নিয়ে নানা চর্চা শুরু হল। মূলত যে কথাটি উঠে এল, তা হল দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় বা বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রাচীন ভারতের মৌর্য প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ নিত। এর পাশাপাশি আরও দু’টি জিনিস আমরা দেখতে পেলাম। এই প্রথম পুণ্ড্রনগরের নাম পাওয়া গেল। প্রাচীন বাংলার এলাকাগুলির মধ্যে পুণ্ড্র অন্যতম। আবার পুণ্ড্র অর্থ একটি জনগোষ্ঠীকেও বোঝানো হত। এই লেখর মাধ্যমে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রদের শহর পুণ্ড্রনগরকে ‘মহাস্থান’ বলে নিশ্চিত করা গেল। কারণ, এই পুরালেখতে প্রাকৃতে বলা হয়েছে, ‘পুডনগলতে’ যার সংস্কৃত তর্জমা করলে দাঁড়ায় ‘পুণ্ড্রনগরে’। আর পাওয়া গেল, ‘সমবঙ্গীয়’। অর্থাৎ বঙ্গের নাম। বর্তমান সময়ে বসে মনে হতে পারে, বঙ্গ মানে তো পুরোটাই। কিন্তু প্রাচীন আমলে তা ছিল না। সে সময় বঙ্গ বলতে বর্তমানে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল। তা হলে ভান্ডারকরের পাঠোদ্ধার থেকে স্পষ্ট, বঙ্গের প্রতিনিধি পুণ্ড্রনগরে ত্রাণ নিতে এসেছিলেন।

এই পুরালেখই এখনও পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুরালেখ। এখানেই মিলল মহাস্থানের নাম। ভান্ডারকরের পাঠোদ্ধারে এ সবই জানা গেল। কিন্তু গবেষকদের আগ্রহ এখানেই থেমে রইল না।

১৯৩৪ সালে বেণীমাধব বড়ুয়া নতুন ভাবে এই পুরালেখ পাঠের চেষ্টা করলেন। সেখানে তিনি অবশ্য সমবঙ্গীয়-র বদলে ‘ষড়বর্গিক’দের কথা বললেন। তিনি দেখাতে চাইলেন, ষড়বর্গিক বা বৌদ্ধদের ওই ত্রাণ পাঠানো হয়েছিল।

রুশ ইতিহাসবিদ গ্রেগরি বঙ্গার্ড-লেভিন ১৯৫৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি লেখা লিখলেন। তাতে তিনি অবশ্য ত্রাণ হিসেবে ধানের কথা বললেন না। তাঁর পাঠে উঠে এল তিল এবং জ্বালানি কাঠ দেওয়ার কথা। তবে সেই যে ফেরত দেওয়ার কথা ভান্ডারকর বলেছিলেন, সেটা উল্লেখ করলেন লেভিন। তিনি বললেন, শস্য এবং মুদ্রা, দুটোই ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৯৬৭ সালে ফের এই পুরালেখর উপরে আলো ফেললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং শচীন্দ্রকুমার মাইতি। বঙ্গের পুরালেখর উপরে একটি বইয়ে ফের এই পুরালেখর নতুন পাঠ দিলেন তাঁরা। কী বললেন এই দু’জন? তাঁরা সমবঙ্গীয়দের যে প্রতিনিধি পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন, তাঁর নামটাই বদলে দিলেন। ভান্ডারকর যাঁকে গলদন বলেছিলেন, এঁরা দু’জন তাঁর নাম বললেন গোবর্ধন! আরও বললেন, সমবঙ্গীয়দের তিল এবং সরষে দেওয়ার কথা। বঙ্গে প্রবল দুর্যোগে ধান দেওয়ার কথা বললেন এবং সময়মতো সেই ধান এবং গণ্ডক (তামার) মুদ্রায় ত্রাণ ফেরতের কথাও বললেন। দুর্যোগের কথা বলতে গিয়েতিন ধরনের দুর্যোগের কথা বললেন তাঁরা। তাতে বন্যা ছাড়াও আগুন এবং টিয়াপাখির হানার কথাও জানা গেল।

নানা মুনির নানা মত। তবুও যেটুকু সবার মিলে যায়, তা হল বিপর্যয় এসেছিল। সেই বিপর্যয় বঙ্গে, নাকি পুণ্ড্রনগরে তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। বিপদে ত্রাণ নয়, বরং যেন ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তী কালে অবস্থা স্বাভাবিক হলে তাই পুণ্ড্রনগরের ভান্ডারে ধান এবং গণ্ডক (তামার মুদ্রায়) ফিরিয়ে দিতে হবে।

মহাস্থানগড় লেখ বন্দি ছিল জাদুঘরের ভান্ডারে। তাই যা ছাপ উঠেছিল, তা দেখেই পণ্ডিতরা নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মহাস্থানগড় শিলালেখকে জনসমক্ষে এনেছিলেন। কাচের বাক্সে ঘেরা এক টুকরো পাথরের উপরে শুধু বিদ্যুতের আলোই পড়েনি, পড়েছিল ইতিহাসবিদের চোখও। ওই প্রদর্শনীতেই অধ্যাপিকা সুস্মিতা বসু মজুমদার শিলালেখটি দেখেন এবং তাঁর চোখে পড়ে প্রত্যেক লাইনে দাঁড়ি রয়েছে। কেন? নতুন ভাবে পাঠোদ্ধার শুরু করেন তিনি। সেই পাঠ করতে করতেই নতুন তাৎপর্য যেন ফুটে উঠল তাঁর চোখে। সেই বিবরণও তিনি জাদুঘরের একটি বক্তৃতায়তুলে ধরেছেন।

সুস্মিতাদেবীর মতে, সেই ব্যক্তির নাম গলদন বা গোবর্ধন, কোনওটিই নয়। বঙ্গ থেকে পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন ‘তলদিন’ নামে এক ব্যক্তি। পুণ্ড্রনগরের যিনি মহামাত্র, তাঁর নামটিও তো লেখা রয়েছে— তিনি মহামাত্র দুমদিন। পুণ্ড্র থেকে তলদিন বীজধান নিয়ে যাবেন এবং সেই নিয়ে যাওয়ার খরচ কিন্তু মৌর্য প্রশাসন দেবে না। সমবঙ্গীয় বলে যে শব্দটি এত দিন ধরে চলে আসছিল সেটি আসলে বঙ্গের ছোট ছোট শাসকদের সঙ্ঘরাষ্ট্র বা ‘কনফেডারেসি’। এত দিন ধরে যে ত্রাণ, ঋণ ইত্যাদির কথা পণ্ডিতেরা বলে এসেছেন, অধ্যাপিকা বসু মজুমদারের পাঠোদ্ধার যেন তাকে নস্যাৎ করে দেয়। আদতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গে বন্যায় গভীর বিপদ নেমে এসেছিল। তাতে চাষের প্রবল ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই পীড়িত এলাকায় ত্রাণ গিয়েছিল উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রনগর থেকে। পুণ্ড্রনগরের যে ক্ষতি হয়নি, তাও লেখ-তে উল্লিখিত। সেখানে বলা হয়েছে, ‘সুলখিতে পুডনগলতে’। সংস্কৃত তর্জমায় যার অর্থ দাঁড়ায় ‘সুরক্ষিত পুণ্ড্রনগরে’। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকেও পুণ্ড্রনগরের চরিত্র বোঝা যায়। সম্ভবত, সেই আমলে আশপাশের গ্রামীণ এলাকার একটি সংযোগস্থল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রনগর।

ত্রাণসামগ্রীতে এত দিন ধান বলা হলেও, সেই ধান আসলে বীজধান ছিল বলেই সুস্মিতাদেবীর অভিমত। ত্রাণ দেওয়া হয় আশু সমাধান হিসেবে। তাঁর যুক্তি, ধান তো সরাসরি খাওয়া যায় না। তাই চাষের সহায়ক হিসেবে বীজধান দেওয়াই অধিক গ্রহণযোগ্য। আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তামার মুদ্রায়। অর্থাৎ খুব দামি ত্রাণ নয়। তিনি কোষ্ঠাগার বা শস্যভান্ডার এবং কোষাগারকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। কোষ্ঠাগার থেকে যেমন বীজধান দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তেমনই কোষাগার থেকে গভীর বিপদে পড়া মানুষদের অর্থসাহায্যও দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই লেখতে। সম্ভবত, এমন আরও একটি লেখ সেই কোষাগারেও গিয়েছিল। এত দিন ধরে পণ্ডিতেরা ঋণ হিসেবে এই দানকে উল্লেখ করলেও, আসলে কোথাও ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়নি।

এত দিন ধরে মহাস্থানগড় লেখ শুধু দুর্যোগ এবং তার ত্রাণ প্রক্রিয়া নিয়েই সরব হয়েছে। কিন্তু এ বার দেখা গিয়েছে, প্রাচীন কালের আর্থ-সামাজিক এবং ছবির ব্যাপারেও সে অনেক কথা জানাতে পারে। তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই লেখ-তে মহামাত্র দুমদিনের নাম রয়েছে। মৌর্য আমলে অশোকের দাপট এমনই ছিল যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনও রাজপদাধিকারীর নাম লেখ-তে পাওয়া যায় না। এখানেই উঠে আসে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের মারপ্যাঁচের প্রসঙ্গ। কিছুটা বঙ্গের স্বশাসনের কথাও আঁচ করা যায়। বঙ্গ মগধের কাছে হলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি বা ‘কোর’ এলাকার মধ্যে আসেনি। বরং প্রান্তীয় এলাকা হিসেবে তার উপরে মৌর্যদের রাজনৈতিক রাশ আলগাই ছিল। অর্থাৎ সুজলা, সুফলা বঙ্গ থেকে রাজস্ব আদায় করলেও তাকে ক্ষমতার শিকলে বাঁধতে চাননি মৌর্য শাসক। তাই এই এলাকার পুরালেখ-তে অশোকের অনুশাসনে সম্রাটের ক্ষমতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না।

সুস্মিতাদেবী বলছেন, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এই লেখ আসেনি। স্থানীয় ভাবে জারি করা লেখ-তে কোন মহামাত্র কাজটি করবেন এবং এই ত্রাণের দায়িত্ব নেবেন, তা নির্দিষ্ট করতে নামোল্লেখ করা হয়েছিল। সেই আমলে এই এলাকাগুলিতে মৌর্যদের মুদ্রাও মেলে না। সে সময় সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে বঙ্গ, পুণ্ড্রের মতো পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলগুলিকে মুদ্রা তৈরির খরচ পাঠিয়ে দেওয়া হত। তা দিয়ে প্রতিটি অঞ্চল নিজেদের আঞ্চলিক মুদ্রা নির্মাণ করত। এ সবই মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যেও যেন স্বশাসনের আভাস দেয়।

শেষে ফিরে আসি এই ধান কিংবা টাকার অনুদানের প্রশ্নে। বীজধান বা টাকা দেওয়া হলেও তা ফেরানোর কথা বলা নেই। তা হলে কি দয়াবশতই বঙ্গের বাসিন্দাদের এত কিছু দিয়েছিল মৌর্য শাসক? আগেই বলেছি, প্রান্তীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, আর্থিক লাভই ছিল শাসকের লক্ষ্য। বন্যায় চাষের ক্ষতি হলে কিংবা মহাবিপদে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজা নাজেহাল হলে রাজস্ব দেবে কে? সুজলা সুফলা জমি থেকে প্রাপ্য রাজস্বে যাতে খামতি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই বোধ হয় তড়িঘড়ি করে এত অনুদানের ঘটা দেখা গিয়েছিল।

আসলে স্বার্থ না থাকলে প্রজাদের দুঃখে রাষ্ট্র বা শাসকের মন কত দূর ব্যথিত হত, সে প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক।

সবচেয়ে আগে সব খবর, ঠিক খবর, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদের Google News, Twitter এবং Instagram পেজ।