তখন কবি শিলাইদহে। সপরিবার। কবিপুত্র জানাচ্ছেন, “লেখা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, বাবা মাকে বললেন, ‘আমার গল্পটা লেখা শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।’ এই কথা শুনে মা কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। তিনি জানতেন, কোনো লেখা শেষ হলে সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের সেটা যতক্ষণ না পড়ে শোনাচ্ছেন— বাবা স্বস্তি বোধ করতেন না। এই অভ্যাস তাঁর বরাবর থেকে গিয়েছিল।”

‘বরাবর’ মানে একেবারেই সেই শৈশবকাল থেকে— যখন তাঁর কবিতা মুদ্রাযন্ত্রেরও মুখ দেখেনি। নিজেই সেই লেখক হিসেবে নিজেকে জাহির করার বাল্যস্মৃতি তুলে নিয়ে এসে তার ‘জীবনস্মৃতি’তে বলেছেন, “হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।”

‘ন্যাশনাল পেপার’-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্রকে পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বের করে কবিতা শুনিয়েছিলেন। পরিবারের বাইরে নবগোপাল মিত্রই তাঁর কবিতার প্রথম শ্রোতা।

বছর ছয় হল বিদ্যাসাগরের ‘ভ্রান্তিবিলাস’ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতের গৃহশিক্ষক কবিকে কালিদাস পড়াতেন। অবসরে রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়তে শেক্সপিয়র। এক দিন কবিতার রবির ‘ম্যাকবেথ’-এর অনুবাদ ও কবিকে নিয়ে রামসর্বস্ব পণ্ডিত চললেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার লোভটা তখন চতুর্দশবর্ষীয় বালকের মনের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের পাশে সে দিন ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কবিকণ্ঠে তৎকৃত তর্জমা শুনে দু’জনেই বালককে লেখালিখিতে উৎসাহিত করেছিলেন।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার সূচনাতেও কি নতুন বৌঠান কাদম্বরীর প্রেরণা ছিল? ইস্কুল থেকে ফিরে বৌঠানের হাতের প্রসাদ পেতেন রবি। চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তাভাত মাখা হত; তাতে অল্প একটু লঙ্কার আভাস থাকত। খাদ্যসামগ্রীতে বৈচিত্রও নিশ্চয়ই ছিল। সেই সূত্রেই কি আমসত্ত্ব দুধ কলা ইত্যাদি অবলম্বনে কবিতা রচনার সূত্রপাত? কবির প্রাক্বিবাহ পর্ব পর্যন্ত গদ্য-পদ্য যা-কিছু রচিত হয়েছে, তার সবেরই যে প্রথম শ্রোতা ছিলেন কাদম্বরী, তা বলা বাহুল্য। তাই একটির পর একটি বই রবীন্দ্রনাথ বৌঠানকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

অন্দরে যখন কাদম্বরী, বাহিরমহলে তখন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান দুই শ্রোতা হলেন প্রিয়নাথ সেন এবং লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

প্রিয়নাথ ছিলেন কবির চেয়ে সাত বছরের বড়। সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। কবি ‘জীবনস্মৃতি’তে ‘প্রিয়বাবু’ অধ্যায় লিখেছেন, “তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে।”

শুধু কাব্য কবিতা নয়, বস্তুতপক্ষে একান্ত ভাবে নিজের প্রয়োজনে নিজের স্বার্থে ছাপার আগে নিজের লেখা গল্প উপন্যাস নাটক প্রহসন অন্যকে ডেকে পড়ে শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই শ্রোতা কখনও শুধু এক জন, কখনও বা অনেক। তবে অবশ্যই নির্বাচিত। কারণ স্বকণ্ঠে এই পাঠও তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে। কারণ তিনি তার নিজের কান দিয়ে বার বার তাঁর সৃষ্টিকে পরখ করে নিতে চেয়েছিলেন। কাছে মনের মতো মানুষ না পেলে নিজেই লেখাটি জোরে জোরে পড়ে নিজের কানে শুনতেন। পরবর্তী কালে তার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। যদিও এই রচনাপাঠের আসরে খুব সংখ্যাধিক্য কবিপছন্দ করতেন না।

বড় নাটক বা উপন্যাসে যাওয়ার আগে কবির পড়া দু’-চারটি গল্প-কবিতা পাঠের প্রসঙ্গে আসি।

ছবি কখনও তাঁর নূতন রচনা পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তেন, কখনও বা ছাপা বই থেকে নির্দিষ্ট কবিতা বা গল্পটি পাঠ করতেন।

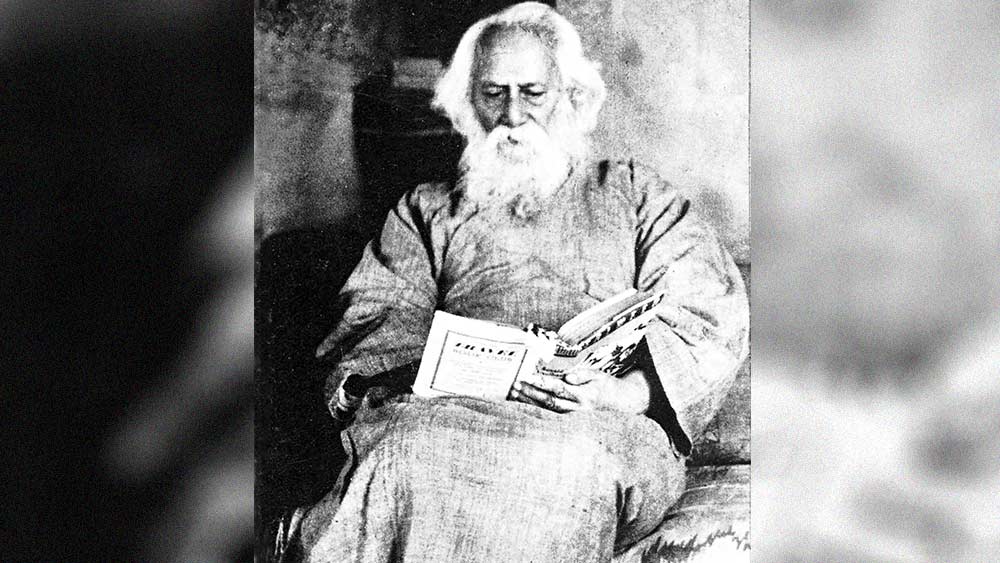

তাঁর সেই বিখ্যাত ‘ঝুলন’ কবিতা। ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থটি হাতে তুলে নিয়ে পাঠ করছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই পাঠের বিবরণ দিচ্ছেন মৈত্রেয়ী দেবী— “পড়তে পড়তে উত্তেজিত ভাবে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, পায়ের উপর থেকে চাদর স্খলিত হয়ে পড়ে গেল,— এক হাতে বই ধরে আছেন আর এক শুভ্র দীর্ঘ বাহু ছন্দের তালে তালে উত্তেজিত ভাবে নাড়ছেন— ঘরের অল্প আলোকে দেয়ালের উপর সে হাতের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওঠানামা করছিল, সে ছবি এখনও দেখতে পাই— গম্ভীর গর্জনধ্বনি ছিল সে কণ্ঠস্বরে।”

‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কবির খুব প্রিয় ছিল। শান্তিনিকেতনে এই কবিতাটি মাঝে মাঝেই পাঠ করতেন আশ্রমবাসীদের কাছে, ব্যাখ্যাও করতেন। এটিকে কবি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে মনে করতেন। আসরের শ্রোতা তরুণ ছাত্র প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে ‘ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ’ করায় কবি সেই তরুণটিকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— “তুই কিছু বুঝিস না, চুপ কর।” রসিক বিশী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ বইতে লিখেছেন, “আমি সেই হইতে চুপ করিয়া আছি, কিন্তু মত পরিবর্তন করি নাই।”

আশ্রম দেহলীর ছাদে কবি তাঁর বহু কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন। সেই পাঠের দৃশ্য সীতা দেবীর কাছে পুণ্যস্মৃতি। ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ ও ‘সিন্ধুর প্রতি’ কবিতা দু’টির কথা বিশেষ ভাবে তাঁর মনে পড়ে।

রাণু ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়ি থেকে দেহলীর ঠিকানায় কবিকে একটি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, “আজ কি আপনি গান্ধারীর আবেদন পাঠ করবেন? কোথায় পাঠ করবেন? আপনি জগৎবিখ্যাত কবিতাটি শোনালে আমি খুশি হব।” আর ছোট্ট চিঠির পুনশ্চে তাঁর রবিবাবুকে লেখেন— সেজেগুজে আসবেন ‘যাতে ভালো দেখায়’।

কখনও আম্রকুঞ্জে আসন পেতে, কখনও দেহলীর ছাদে, কখনও উদয়নের সুসজ্জিত সভাকক্ষে, কখনও কোনার্কের বারান্দায় কবির আসর বসত। ‘বীথিকা’ সবে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্রম তখন ছুটি। এক সন্ধ্যায় গুটিকয়েক আশ্রমিকের সামনে নতুন বই ‘বীথিকা’ থেকে কবি অনেকগুলি কবিতা পড়ে শোনালেন। কোনও কোনও কবিতার ব্যাখ্যাও করলেন।

প্রথম দিকে কবিতা লেখার সময়েই কবি পাণ্ডুলিপি পড়ে পড়ে শোনাতেন।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, “পলাতকা ও লিপিকা লিখিবার সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেদিনের লিখিত অংশ পড়িয়া শুনাইতেন। সভায় বৈদেশিক অধ্যাপক কেহ থাকিলে তাঁহাদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদও করিয়া যাইতেন।”

ছোট্ট করে তার কয়েকটা গল্পের গল্প বলে নিই?

কত গল্প যে তাঁর কত প্রিয়জনকে পড়ে শুনিয়েছেন, কিংবা শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীকে।

জগদীশচন্দ্র বসু প্রায় প্রতিটি শনি-রবিবার শিলাইদহে কাটিয়ে যেতেন রবীন্দ্রনাথের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করে। কবির কাছে বিজ্ঞানীর দাবি, প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন গল্প শোনাতে হবে। সে দাবি কবি পূরণও করেছিলেন যেন অনেকটা বাধ্যতামূলক ভাবে। সেই সঙ্গে বন্ধুকে নতুনলেখা গল্পটি পড়ে শোনানোর আগ্রহও কবির দিক থেকে ছিল যথেষ্ট।

ছোটগল্প ‘গুপ্তধন’ ১৯০৩-এ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমের আদিপর্বে সন্ধ্যায় মাস্টারমশাইরা ছাত্রাবাসে এসে ছাত্রদের কাছে নানা গল্প বলতেন। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই ছাত্রাবাসে এসে তাদের গল্প পড়ে শোনাতেন। তৎকালীন বালক-ছাত্র স্বয়ং শ্রোতা সুধীরঞ্জন দাস পরবর্তী কালে স্মৃতিচারণায় লেখেন, “স্পষ্ট মনে আছে লাইব্রেরি ঘরের মেঝেতে বসে গুরুদেব গল্পটি পড়ে শোনালেন। আমরা সবাই সেদিন মুগ্ধ হয়ে একমনে শুনলাম সেই কাহিনী। একটু একটু গা ছম্ছম্ করেছিল। মনে আছে সে রাত্রিতে বহুক্ষণ মানসচক্ষে জেগে ছিল সেই জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সুবিশাল মূর্তি।”

‘বলাই’ আর ‘চিত্রকর’ গল্প দু’টি শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব উপলক্ষে রচিত এবং অনুষ্ঠানে স্বয়ং কবি কর্তৃক পঠিত হয়েছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় পূজাসংখ্যার জন্য কবি একটি বড় গল্প লিখেছেন। নাম ‘রবিবার’। কাগজের দফতরে পাণ্ডুলিপি তুলে দেওয়ার আগে কবি আশ্রমে একবার আগাগোড়া সবটা পড়ে শোনান।

কবি পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পড়েন, কিন্তু রচনা পাঠকালে তিনি তাঁর নিজের কর্ণইন্দ্রিয়টিকে সজাগ ও সক্রিয় রাখতেন বরাবর। ঘরে ফিরে যেখানে যেখানে কানে লেগেছে, সংশোধন করতেন। রচনা সংশোধন পরিমার্জনের জন্য অন্যের কাছে নিজের লেখা পড়ে শোনানো কবি খুবই জরুরি বলে মনে করতেন। পাঠকক্ষে নিজের লেখা নিজে পড়া এক; আর সে লেখা অন্যের কাছে পাঠ করা আর এক। তাতে উপকার হয় আরও বেশি। কবি জানতেন।

তাঁর ‘তিনসঙ্গী’-র তিনটি গল্প বেরোয় ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে। জীবনের শেষ প্রান্তে। তখন কবি লেখক হিসেবে আরও বেশি সংবেদনশীল আরও সতর্ক, আরও খুঁতখুঁতে। তাই তিনটি গল্পই পত্রিকায় ছাপার আগে অন্যদের কাছে পড়ে শোনানো কবির কাছে একান্ত অত্যাবশ্যক মনে হয়েছিল।

কবি কোথাও এক বার বলেছিলেন, ঈশ্বর যদি আমার চোখ ও কানের মধ্যে কোনওটা হরণ করতে চান আমি বলব তুমি চোখ নিয়ো, কান নয়। আমার মনে হয় জীবনে তাঁর কোনও লেখাই কবি কান দিয়ে না শুনে ছাপতে দেননি।

‘শেষ কথা’ মংপুতে ১৯৩৯-এর শরতে লেখা। প্রতি দিন যতটা গল্প এগোত, ততটাই মৈত্রেয়ী দেবীদের পড়ে পড়ে শোনাতেন। “প্রত্যেকদিন তাঁর মুখের পড়া শোনা কি কম সৌভাগ্য?” লেখা শেষ হলে সকলকে ‘একদিন পড়ে শোনালেন সম্পূর্ণটা’।

‘আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতী মারফৎ আমার ঘাড়ে একটা গল্প লেখার ফরমাস চাপিয়েছে।’

তারই ফসল ‘ল্যাবরেটরি’। প্রতিমা দেবী লিখছেন, “ল্যাবরেটরি গল্পটি লিখে পড়তে তাঁর কত সংকোচ। লোকে ঠিক বুঝবে কি না, এই ছিল তাঁর সন্দেহ, সেইজন্য শ্রোতা-সম্বন্ধে তিনি ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন।”১৯৪০ সালে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ‘ল্যাবরেটরি’ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর জীবনে এটাই শেষ গল্পপাঠের আসর। সেই আসরের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাই কবিকন্যার কলমে। “বাবা যে গল্পটা লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে দু-তিন দিন আগে, জন-কয়েককে পড়ে শুনিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকে সে কী এক্সাইট্মেন্ট বাবার, সকালে সুধাকান্তর সঙ্গে একদফা ঠিক হল কাকে-কাকে ডাকা হবে, সেইমতো মহাদেব (ভৃত্য) পাড়ায় পাড়ায় চিঠি বিলি করে এল।... আবার কী পরামর্শ হল, আবার চিঠি নিয়ে লোক দৌড়ল।” সে দিন কবি এতই ইরিটেটেড ছিলেন যে সমবেত শ্রোতৃবর্গ বলতে গেলে ‘গল্প পড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে’ছিলেন। মীরা দেবী লিখছেন, “চার দিক তাকিয়ে মনে হল যেন আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিতে এসেছে, এখন মনে করতে হাসি পাচ্ছে।”

এই বার তাঁর নাটক-নভেলের প্রসঙ্গে আসি।

কত নাটক যে তিনি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ারআগে পাঠ করে আশ্রমবাসীকে শুনিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতেও কোনও কোনও নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি বা সংশোধিত প্রুফশিট পড়ে শুনিয়েছেন।

যে সব নাটক কবি নাট্যনির্মাণের পরেই পড়ে শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, গুরু, অরূপরতন, ঋণশোধ, মুক্তধারা, রক্তকরবী, চিরকুমার সভা, শোধবোধ, গৃহপ্রবেশ, শেষরক্ষা, তপতী প্রভৃতি।

গান রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বড় অঙ্গ। তার নাটকের অধিকাংশই নাটকেই গানের বাহুল্য। কবি যে এত বার তাঁরা এত নাটক পাঠ করেছেন— গানকে কি বর্জন করে? গান বাদ দিয়ে তার নাটক তো অসম্পূর্ণ।

জেনে রাখুন, নাটক পাঠকালে কবি তাঁর সব নাটকের সব গান নিজেই গেয়ে শোনাতেন— শ্রোতা সে এককই হোন বা সমবেত। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, “নাটক-পাঠের সময় সব গানগুলি নিজেই গাহিয়া শুনাইতেন।”

নতুন নাটক ‘অচলায়তন’ পাঠ হবে মহলানবিশের বাড়িতে। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে বসে কবির অপেক্ষায়। যথাসময়ে কবি এলেন, সঙ্গে কন্যা মাধুরীলতা। বৈঠকখানাটি খুব যে প্রশস্ত তা নয়, কিন্তু লোকসংখ্যা তুলনায় বেশি। কবি চান না পড়া আরম্ভের পরে লোকে ঘরে ঢুকুক। তবুও দু’-এক জন বিলম্বে আসেন; কবির ভুরুতে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়।

‘অচলায়তন’ গান দিয়ে শুরু, ‘তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে’।

সীতাদেবী লিখেছেন, “অচলায়তনে অনেক গান, সবগুলি তিনি একলাই গাহিয়া গেলেন, তবে গলা একটু ভার থাকায় নিচু গলায়ই গাহিলেন।”

‘শারদোৎসব’-এর গানগুলো মনে পড়ে? প্রথম গান ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি—’ গান গেয়েই ‘শারদোৎসব’-এর পাঠ শুরু করেছিলেন। সেটা ১৯০৮ সাল। ভাদ্র মাসের প্রথম দিক। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। ক’দিন পরেই পূজার ছুটি। গুরুদেবকে ছেলেদের আবদার— তারা ছুটির আগে নাটক করবে, গুরুদেবকে তাদের জন্য একটা নতুন নাটক লিখে দিতেই হবে। দেহলীতে কবি সেই রাতেই লিখতে বসলেন। ঘুম পড়ে রইল, রাত হল অবসান; কিন্তু লেখার শেষ নেই। পরের দিন সকাল গেল দুপুর গেল কবি লিখেই চলেছেন। বলতে গেলে এ পর্যন্ত জলস্পর্শ নেই। তার পরেই অপরাহ্ণে পাঠের আয়োজন। বীথিকায়। কবি সামান্য স্নানাহার করে দেহলী থেকে বীথিকায় এলেন, তাঁর আসনে বসলেন এবং গানের সঙ্গে শুরু হল তাঁর ‘শারদোৎসব’ পাঠ।

ক্ষিতিমোহন সেনের স্মৃতিচারণা: “কী অপূর্ব তাঁহার পড়া। আর সঙ্গে সঙ্গে গান। কবির কণ্ঠস্বরে সমস্ত বীথিকা গৃহটি ধ্বনিত হইতেছিল। নাটক পড়া চলিতেছে। অভিনয়ের এক একটি পাত্র ‘প্রবেশ’ করিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের দুই চারিটি কথা শুনিয়াই, শ্রোতার দল ঠিক করিয়া লইতেছে আশ্রমে কাহাকে কোন ভূমিকায় নামানো হইবে।”

কবি যে শুধু নাটক পড়ার সময়ই গান গাইতেন তা নয়, যে সব নাটকে তিনি অভিনয় করতেন না, সেখানে মঞ্চের আড়ালে গানে প্লেব্যাকও করতেন।

কখনও কখনও নাটক পড়া শেষ হলে নতুন নাটকটির নাম নিয়ে অধ্যাপক-শ্রোতাদের সঙ্গে কবির আলোচনা হত।

‘রাজা ও রানী’ নাটকের রূপান্তরিত পাঠ পড়ে শোনালেন শান্তিনিকেতনে। সেটা ১৯২৯-এর অগস্ট। পাঠকালে নাটকটির নাম ছিল ‘সুমিত্রা’। পাঠান্তে আলোচনায় আরও তিনটি নাম উঠে এসেছিল— সাবিত্রী, তপতী এবং কালভৈরব। ১৯২৯ সালের ১৯ অগস্ট কবি প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, “সুমিত্রা সংশোধন পরিমার্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বলছে বলা বাহুল্য।” কিন্তু নাটকটির নাম শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা নয়, ‘তপতী’ স্থির হয়।

যখন লিখলেন, সংশোধন করলেন, পড়লেন— এক বার নয়, দু’বার— তখনও নাটকটির নাম ছিল ‘বসন্তোৎসব’।

১৯১৫-র ৫ মার্চ এই নাটকের প্রাথমিক খসড়া রূপটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসীদের কাছে নাটকটি পড়ে শোনানো হয়।

পড়ার পর মাজাঘষা আর এক প্রস্ত চলে। নাটক লেখা শেষ করেই অজিত চক্রবর্তীকে চিঠিতে লেখেন, “লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার কলকাতায় যাব— বুধ বৃহস্পতিবার নাগাদ একটা বৈঠক করে শোনাব।”

কলকাতায় ২০ মার্চ বুধবার ‘বসন্তোৎসব’ পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা হল। আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। শামিয়ানা চট বিচালি থেকে ফুল কাপড় রং সবই খরিদ করা হয়েছিল।

শ্রোতাদের মধ্যে কালিদাস নাগ ছিলেন। তিনি লেখেন, “সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় হাজির। সাড়ে সাত থেকে সাড়ে নয় নতুন গান ও নাটিকা শোনা গেল— প্রথম গানের ভিতর দিয়ে যেন হু হু করে বসন্তের বাতাস ছুটে এল।” পরে পত্রিকায় ছাপার সময় ‘বসন্তোৎসব’-এর নামকরণ হয় ‘ফাল্গুনী’।

‘মুক্তধারা’ নাটকটির প্রতি কবির বিশেষ টান ছিল। লিখতে এক সপ্তাহের মতো লেগেছিল; ১৯২২-এর ১৪ জানুয়ারি লেখা শেষ হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই কবি এই নাটক তিন বার আশ্রমবাসীকে পড়ে শোনান সংশোধন সংযোজনের পর। মাঝে কলকাতায় গিয়ে বন্ধুমহলেও নাটকটি পড়ে শুনিয়ে আসেন। নতুন নাটক প্রসঙ্গে চিঠিতে রাণুকে লেখেন, “আজ কলকাতায় যাচ্ছি, সেখানে বন্ধুদের পড়ে শোনাবো।”

কলকাতায় এক বার পড়েন গগন ঠাকুরের বাড়িতে, আর এক বার মহলানবিশদের ভাড়া বাড়ির ছাদে। পড়ার সময়ই কে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে পারে, উপবিষ্ট শ্রোতাদের মধ্য থেকে বাছাই করতেন। প্রথম পাঠের কথা সীতাদেবী ও দ্বিতীয় পাঠের কথা নির্মলকুমারী লেখা থেকে পাই। নির্মলকুমারী লেখেন, “এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের ছাদের আসর যে সন্ধ্যায় মুক্তধারা বইখানা পড়ে শোনালেন। ঐ অপূর্ব কণ্ঠের ব্যাকুল ডাক—সুমন আমার সুমন— এই মুহূর্তেও যেন শুনতে পাচ্ছি।”

এই নাটকটির যথাযথ কী নাম দেওয়া যায় এ ব্যাপারে কবির মনে সংশয় ছিল।

আশ্রমে নাটকটি প্রথম বার পড়ে কবি শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন— কী নাম দেওয়া যায়— কেউই উত্তর দিলে না। নীরব। বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব দিলে এর নাম হয় ‘পথ’, কিন্তু সেটি নাট্যকারের পছন্দ নয়। শেষে ‘মুক্তধারা’ নাম রাখেন।

তখন শিলংয়ে। সঙ্গে রাণু। লিখতে শুরু করলেন নতুন নাটক ‘রক্তকরবী’। যদিও প্রথমে ‘রক্তকরবী’ নাম ছিল না। ‘কবিমানসী’ বইতে জগদীশ ভট্টাচার্যের দৃঢ় ধারণা— রাণুই নন্দিনী। নাটকের পটভূমিটিও শিলং পাহাড়। শিলং বাজার থেকে দুটো মোটা বাঁধানো খাতা কিনেছেন। প্রতিদিন দশ-বিশ পাতা করে নাটক লিখছেন, আর রাণুকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছেন। নাটকের নামটি তখনও কবি স্থির করে উঠতে পারেননি। এক দিন নামহীন নাটকটি কিছু শিলংবাসীকে আমন্ত্রণ করে ডেকে পড়েও শোনালেন কবি। বৈকালিক আসরে ওখানকার বন্ধুবর্গকে প্রায়ই নাটকটির কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাতেন। ‘শিলঙে রবীন্দ্রনাথ’ বইতে হেম চট্টোপাধ্যায় লিখে গেছেন, “রক্তকরবীর কিছু কিছু লেখা আমাদের পড়ে শোনাতেন। কী যাদু ছিল সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে। কথা শুনতে শুনতে সম্মোহিত হয়ে যেতুম।”

প্রথম খসড়া শেষ করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখছেন, “নাটকটা একরকম শেষ হয়েছে। একে নাটক নাম দেওয়া যায় কিনা জানিনে। কলকাতায় শীঘ্র যাচ্ছি তখন শুনতেই পাবে। কিন্তু আগেভাগে রামমোহন লাইব্রেরিতে ওটা পড়তে গেলে চলবে না।”

তখনও নাটকটার নির্মাণপর্ব চলছে। একটার পর একটা সংশোধিত পরিবর্তিত নতুন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। তাই কবি তখনই কোনও ‘পাবলিক’ মঞ্চে নাটকটা পড়তে চাইছেন না।

সীতাদেবী লিখছেন, “ফিরিয়া আসিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি। শুনিলাম নূতন একখানি নাটক লিখিয়া আনিয়াছেন, সকলকে শুনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। নাটকটি প্রথম নামকরণ হয় যক্ষপুরী, পরে বদলাইয়া রক্তকরবী নাম দেন।” জানা যায়, মাঝে এক বার ‘নন্দিনী’ নামও রেখেছিলেন। ‘যক্ষপুরী’ নাটক পাঠের প্রতিবেদনে, আনন্দবাজার পত্রিকা (২৯ জুন ১৯২৩) লেখে, “নাটকখানি তিনি ঠাকুরবাড়িতে একটি সাহিত্যিক মজলিশে পাঠ করিয়াছেন।”

ছাপতে দেওয়ার আগে কবি এ নাটক ন’-দশ বার বদল করেছিলেন। ফলে পৃথক পৃথক বৈঠকে নূতন নূতন পরিমার্জিত পাঠ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। বলতেন, আর্টিস্টের সব সময় খুঁতখুঁতে প্রকৃতির হওয়া দরকার। মুদ্রণের পূর্বে তাঁর শ্রোতারাই তাঁর পাঠদর্পণ।

চার মাস পরেও নাটকটির অদল-বদলের কাজ চলেছে। অজিত চক্রবর্তীকে লিখছেন, “নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলাচ্ছি— তাতে তার রং ফুটছে বলেই বোধ হচ্ছে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয় সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কিনা।” চিঠির তারিখ ১১ অক্টোবর। ১৩ অক্টোবর রাণুকে লেখেন, “কাল সন্ধ্যার সময়েই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম। অনেক বদল হয়ে গেছে। জান বোধ হয় এখন তার নাম হয়েছে রক্তকরবী।”

অতঃপর উপন্যাস। দু’টি ছোট উপন্যাস ও একটি বড় উপন্যাসের গঠনবৃত্তান্তে কবির সাহিত্য পাঠের আসর শেষ করা যাবে।

শিলংয়ে বসে ‘রক্তকরবী’ লিখেছিলেন; আর ক’বছর পর ‘ব্যাঙ্গালোর’-এ শিলংয়ের কাহিনি ‘শেষের কবিতা’ শেষ করলেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আতিথ্য নিয়েছেন। সারা রাত জেগে উপন্যাস লেখা শেষ করেছেন কবি। ব্রজেন্দ্রনাথ শুনতে চান। নির্মলকুমারীর বিবরণ থেকে জানা যায়, “সন্ধ্যেবেলা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়লেন।... একে শেষের কবিতার মতো বই, আর তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পড়া— এর তো আর তুলনা আছে কিনা জানিনে। ডক্টর শীল কেবলি বলতে লাগলেন— এখনো এই রকম লেখা বেরচ্ছে? এই বয়সেও? কবি স্মিতমুখে চুপ করে বসে রইলেন।”

তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস ‘চার অধ্যায়’। সেটাও পড়ে শোনালেন কলকাতার এক সান্ধ্য পাঠসভায় বরানগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে। প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখলেন, “যদি আসতে পারো খুশি হব— কিন্তু বিবি যেন চুল বাঁধতে অযথা দেরি না করে, কারণ কিনা পাঠের মাঝখানে এসে আসন সন্ধান ও সহাস্যমুখে গৃহকর্ত্রীকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা গল্পটাকে আহত করে দেয়।”

রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু গল্প লেখা নয়, গল্প পাঠ করাটাও একটা বড় শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই বঙ্গের প্রথম প্রকৃত বাচিকশিল্পী।

ধারাবাহিক ভাবে একটা উপন্যাসই পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে, প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যায়, ডোম বাতি জ্বেলে, আশ্রমবাসীদের সামনে, বই খুলে। এ বার আর পাণ্ডুলিপি নয়, এ বার ছাপা বই, বৃহৎ উপন্যাস— ‘গোরা’। প্রতি সন্ধ্যায় নিজেই পড়ে ‘গোরা’-কে আশ্রমে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মাতৃতত্ত্বাবধানে ছিলেন ক্ষুদ্র এক বালকও। কী পড়া হচ্ছে বোঝার বয়স তাঁর হয়নি তখনও। কিন্তু সেই পাঠকক্ষের বাল্যস্মৃতি তিনি কোনও দিনই ভুলতে পারেননি— “উনি চেয়ারে বসে আছেন। আর এক ডোম আলো। তখন তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। উনি বইটা খুলে পড়া শুরু করলেন। আলোটা পড়েছে মুখে দাড়িতে আর চুলে। তার আমি দূর থেকে মা-র পাশে বসে সে চেহারা দেখছি। তার পর উনি যখন পড়তে আরম্ভ করলেন... সবটা কানের মধ্যে আছে; কিছু বুঝতে পারছি না বটে, কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা— সেই চেহারা, কিছু একটা পড়ে শোনাচ্ছেন, মাঝে মাঝে হাত নাড়ছেন পড়বার সময়— এই ছবিটা আমার জীবনে— সেই