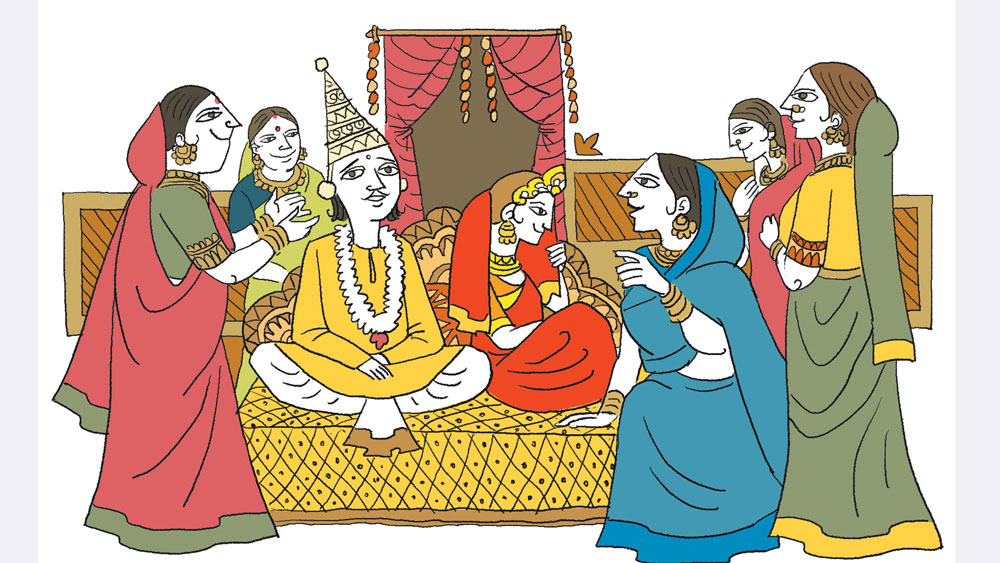

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

লাখ কথার কমে বাঙালির বিয়ে কোনও কালেই হয়নি। দু’পক্ষের হাজার ঝক্কি সামলে একটি শুভদিন দেখে বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বিস্তর নিয়ম-নীতি পেরিয়ে শেষে বর-কনে একটু ফুরসত পায় বাসরঘরে। এ রাতে আবার ঘুমনো বারণ! এই সময়টা আত্মীয়, বোন, দিদি, ঠাকুমা-দিদিমাদের ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গরসিকতার মোক্ষম সময়। বাসরঘরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাসের বন্যা ছোটে।

বাঙালির কাব্য-ঐতিহ্যে বাসরঘর নিয়ে আড়ম্বর আছে কি? ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে, কালকেতু ও ফুল্লরার বিয়ের দিনে বরানুগমন থেকে খাওয়াদাওয়ার বিশদ বিবরণ থাকলেও, বাসরঘর প্রসঙ্গে কবি দ্বিজমাধব মাত্র দু’লাইনেই শেষ করে দিয়েছেন— ‘সেই নিশি বঞ্চে বীর রমণীর সঙ্গে/ প্রভাত সময়ে মাত্র শুচি হইল অঙ্গে।’ ‘চৈতন্যভাগবত’-এ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ের রাতের নানা শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড আর স্ত্রী-আচারের বিশদ বিবরণের পর, বর-কনে বাসরঘরে আসার পর কবি শুধু লেখেন, ‘ভোজন করিয়া সুখ-রাত্রি সুমঙ্গলে/ লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে।’ ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে হরগৌরীর বিয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। শিকড়ের গন্ধে শিবের কোমরে বাঁধা সাপগুলো পালিয়ে যাওয়ার জন্য, বাঘছালটা খসে পড়ে তাঁকে কী রকম উদোম করে দিয়েছিল, তারও সরস বর্ণনা দিলেন, ‘যেইমাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা/ আই মালো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা।’ এখানে ভারতচন্দ্রের মতো রসিক কবিও তাদের বাসরঘরের প্রসঙ্গে একেবারেই চুপ। বেহুলা-লখিন্দরের সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘরেই সর্পদংশনের ঘটনাটি ঘটেছিল। সেখানে কবি কয়েকজন দাসী-সহ গুটিকয়েক সখীকে এনেছেন: ‘বেহুলা লখাই শুইল সুবর্ণের খাটে’। আর দেখি ‘তাহাতে খেলায় পাশা কন্যা আর বরে’। এর পরে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পাশা খেলার শেষে লেখেন, ‘নিদ্রায় আলস্য হৈল দুইজনে শুতি।’ কোনও রকম রোম্যান্টিকতা ছাড়া এমন সব সাদামাটা বিবরণ দেখে মনে হতে পারে, মধ্যযুগে বাসরঘরকে কেন্দ্র করে সম্ভবত কোনও হুল্লোড়ের ব্যবস্থা ছিল না। সাহিত্য-সমালোচক বারিদবরণ ঘোষের মতে, এই সব বাসরঘরকে কেন্দ্র করে হিন্দু চেতনায় যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, সম্ভবত সেই কারণেই প্রাচীন কবিরা সেখানে উঁকি মারা উচিত কাজ মনে করেননি।

পরবর্তী কালে কিন্তু এই বাসরঘর নিয়ে বিয়ের আসরে মজার হাট বসে যেত। সব দেশেই কনের বান্ধবী, সম্পর্কিত বোন কিংবা ঠাকুমা-দিদিমা-স্থানীয়ারা বয়সের বাধা কাটিয়ে এক-এক ভাবে মাতিয়ে এসেছেন। এই দিন বরপক্ষের লোক সংখ্যায় কম থাকে বলে, কন্যাপক্ষই বরাবর সুযোগ নিয়ে এসেছে। বাসরঘরে ঢোকার পরই বরকে নানা পরীক্ষা দিতে হত। মুখোমুখি হতে হত নানা রকম কূট প্রশ্নের। উত্তর দিতে পারলে তৎক্ষণাৎ পরের প্রশ্ন ধেয়ে আসত। উত্তর দিতে না পারলে হেনস্থা হতে হত। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ইন্দিরা’-য় উপেন্দ্রর বিবাহে বাসরঘরের রসঘন চিত্রটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। উপেন্দ্র ইতিপূর্বে অনেক ‘কর্নেল-জানরেল’-এর বুদ্ধিভ্রংশ করে বহু পল্টন জয় করলেও বাসরঘরে বড় বড় পটলচেরা ভ্রমরতারা চোখ, সারি বেঁধে কুণ্ডলী ফণা ধরা কেশরাশি নিয়ে হাজির হলে ভীতসন্ত্রস্ত উপেন্দ্র ইন্দিরাকে ইঙ্গিতে ডাকল। কিন্তু এ সব মজলিশে নির্লজ্জ ব্যাপার হয় বলে, সে কাছে না গিয়ে বাইরেই থাকল। সে আসরে নাচের আবদার এড়ানো গেলেও, গানের হুকুম মানতেই হল। উপেন্দ্র উত্তর ভারতীয় খেয়াল ধরলে অপ্সরাগণ বিরক্ত হয়ে বদন অধিকারী বা দাশু রায়ের গানের হুকুম দিল। সে ব্যাপারে বর অপারগ। সে কথা শুনে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিল।

আসলে তখনকার দিনে গৃহবদ্ধ প্রমীলামহল তাঁদের জড়োসড়ো ভাব কাটিয়ে এই বাসরঘরকে কেন্দ্র করেই একটু প্রগল্ভ হয়ে উঠতেন। এতেই তাঁরা খুঁজে পেতেন মুক্তির আস্বাদ। বরকে কেউ জিজ্ঞেস করত কোনও ইঙ্গিতপূর্ণ ধাঁধা। কেউ বা শোনাত কোনও অশ্লীল ছড়া। সেখানে বাসরঘরে খেউড়, বিশেষ করে হরিঠাকুরের খেউড়, টপ্পার খুবই প্রচলন ছিল। বাসরঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সে সব শোনানোর রেওয়াজ ছিল। বরপক্ষ উপযুক্ত সঙ্গত করতে না পারলে, রীতিমতো অপদস্থ হওয়ার ভয় ছিল। এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসকে ‘সোমপ্রকাশ’-এর মতো রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি প্রথম থেকেই সমালোচনা করে এসেছে। ১২৭০ বঙ্গাব্দে ‘সোমপ্রকাশ’-এ জনৈক ‘বশম্বদ দোজবর’-এর কথায় জানতে পারা যায়, বাসরে তাঁকে গান গাইতে বললে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত দিয়ে শুরু করলে, চার দিকে ‘চুপ চুপ’ বলে কানমলা চলতে থাকে। তার পরে রামপ্রসাদি ধরলেও কেউই পছন্দ করল না। তাদের কী পছন্দ জানতে চাইলে টপ্পা, খেয়াল বা হরিঠাকুরের খেউড় শুনতে চাওয়া হল। কোনও রকমে দু’-একটি ভদ্রগোছের টপ্পা-খেয়াল তিনি পরিবেশন করেছিলেন বটে, কিন্তু স্নানযাত্রার খেয়াল বা হরিঠাকুরের খেউড় তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ফলে ‘বোকা’, ‘অরসিক’ তকমা জুটেছিল কপালে।

আবার উল্টো ঘটনাও দুর্লভ নয়। সে কালে রঙ্গরসিকতায় বাসর জমিয়ে দিতে এই সব রসালো গান, ছড়া বা ধাঁধাও অনেকে আগে থেকেই শিখে, তালিম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসত। তাদের গাইডবুক হিসেবে তখনকার বাজারে যে সব বইপত্র বেরিয়েছিল, তাদের কাটতিও ছিল বেশ। এখান থেকে ছড়াগুলো মুখস্থ করে মোক্ষম সময়ে তা প্রয়োগ করা হত। লালবিহারী দে’র ‘বাসর যামিনী’, শ্যামাচরণ দে’র ‘বাসর কৌতুক রহস্য’ বা বটকৃষ্ণ রায়ের ‘বাসর কৌতুক রহস্য নাটক’ ইত্যাদি ছিল অতি জনপ্রিয়। প্রথম বইটির আখ্যানপত্রে লেখা ছিল, ‘যদ্যপি ত্বরিতে ভাই বাসরেতে যাহ/ বাসরযামিনী সবে ত্বরা করি লহ।’

যার জন্য এত সব প্রস্তুতি, সেই বাসরঘরের অমোঘ আকর্ষণ সকলকে চুম্বকের মতো টানত। ‘অপরাজিতা’ ছদ্মনামে রাধারাণী দেবীর কবিতায় এক দাদুকে দেখি, মেয়েদের ভিড়ে বাসরঘরে ঢুকে গিয়ে গিন্নির তীক্ষ্ণ নজরে ধরা পড়ে যান তিনি। তৎক্ষণাৎ সেই গিন্নি উপস্থিত মেয়েদের সামনে তাঁকে ভর্ৎসনা করে, তার গোঁফজোড়া উপড়ে ফেলার হুকুম দেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অমর চরিত্র ডমরুধরের পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তৃতীয় বিয়ে উপলক্ষে ছাদনাতলায় মেয়েরা ঘিরে ধরে বরকে কানমলা দিয়ে বলতে থাকে— ‘বিবাহ তৃতীয় পক্ষে/ সে কেবল পিত্তি রক্ষে’।

বাসরঘরে জামাই ঠকানোর রেওয়াজ বহু কাল ধরেই চলে আসছে। বিদ্যাসাগর এক বার সখেদে বলেছিলেন, ‘আজকাল বিবাহে তেমন আমোদ নাই। বরকে তেমন সংকট পরীক্ষায় আজকাল পড়িতে হয় না।’ তা তিনি এ কথা বলতেই পারেন। এক পলক শুভদৃষ্টির পর কনেকে ঠিকমতো চিনতে পেরেছেন কি না যাচাই করার জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকেও বাসরঘরে শ্যালিকারা তাঁর নিজের কনেকে খুঁজে নেওয়ার দাবি জানালে, বিদ্যাসাগরমশাই সেই মেয়েদের দঙ্গল থেকে একটি সুন্দরীকে ধরে বলতে লাগলেন, ‘এই আমার কনে, একে হলেই আমার চলবে।’ তা দেখে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শেষকালে তারাই বিদ্যাসাগরের ঘরনিকে খুঁজে এনে দিয়ে সে যাত্রা নিস্তার পায়। বাংলার নবজাগরণের আর-এক অগ্রপথিক শিবনাথ শাস্ত্রীর বিয়ে হয়েছিল ১২-১৩ বছর বয়সে। গ্রামের বাড়িতে তাঁর বিয়ের আসরে তাঁরই বয়সি একদঙ্গল ছেলে তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ‘ওরে তুই কি পড়িস?’ বলেই পরীক্ষা আরম্ভ করে দিল। শাস্ত্রীমশাই তো লেখাপড়ায় ছিলেন দারুণ তুখড়। অল্প ক্ষণের মধ্যেই বরের লজ্জা ভুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে বাক্যুদ্ধে নেমে তাদের পরাস্ত করে ছেড়েছিলেন। পল্লিবালকদের কাছে জিতে গেলেও শাস্ত্রীমশাই পল্লিবালিকাদের কাছে কানমলা আর কথার তোড়ে একেবারে জব্দ হয়ে যান। আত্মজীবনীতে সখেদে লেখেন, ‘নারীগণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একসঙ্গে দেখিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল।’

ব্রাহ্মধর্মের নিয়ম অনুসারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহাদি অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার অংশটুকু বাদ দিয়ে স্ত্রী-আচার, ছাদনাতলা, বাসরঘর ইত্যাদি লৌকিকতাটুকু অটুট রেখেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির প্রথা অনুযায়ী কন্যাকে ঠাকুরবাড়িতে এনে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। সম্প্রদানের পর রবীন্দ্রনাথও বাসরঘরে মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন। তাঁকে ভাঁড়ের মধ্যে চালের ঢালা আর ভরাই করার যে ‘ভাঁড়কুলো’ খেলা করতে দেওয়া হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভাঁড়গুলোকে শুধুই উপুড় করে দিচ্ছেন দেখে, ছোটকাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠেছিলেন, ‘‘ও কী করছিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা?’’ জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘‘জানো না কাকীমা, সব উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উল্টে দিচ্ছি।’’

রবীন্দ্রকন্যা মীরার সঙ্গে বিয়ের সময় নগেন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৭ বছর ৭ মাস। কনের বাড়িতেই তাঁকে কবির বড় মেয়ে মাধুরীলতা ও বড় বৌঠান আচ্ছা করে হলুদ মাখিয়ে, বারকয়েক কানমলা দিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। এ প্রসঙ্গে মাধুরীলতা আমেরিকায় পাঠরত তাঁর দাদা রথীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করে লেখেন, ‘নগেন্দ্র ন্যাজটি আসবার সময় বাড়ি রেখে এসেছিল বটে কিন্তু ব্যবহার সঙ্গে এনেছিল। কাজে লাফানি কাঁপানি করতে কোনও কসুর করেনি।’

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ বই থেকে জানা যায়, কনের সঙ্গে বাসরঘরে রাতজাগানি পাড়ার মেয়ে-বৌরা নতুন বর বা বরকর্তাদের কাছে নানান মধুর দাবি-দাওয়া পেশ করত। সে সবের মধ্যে শয্যাতুলুনির টাকা দিতে না পারলে বরকে আটকেও রাখা হত। সে সময় আট-দশ টাকা পেলেও তারা ভারী আনন্দ করে লুফে নিত।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গেই এ কালের বাসরঘরের মেজাজও বদলে গিয়েছে। লেখাপড়া, কাজকর্ম কিংবা সিরিয়াল দেখার টানেও সারা রাত ধরে বর-কনেকে সঙ্গ দেওয়ার লোক গুটিকয়েকই থাকে। ফলে আগে বাসর রাতে সংখ্যার জোরে মহিলারা যে আধিপত্য কায়েম করেছিলেন, এখন তা অনেকটাই ক্ষীণ। হাসিঠাট্টাও অনেক পরিশীলিত, সংক্ষিপ্ত। সবই আছে, শুধু প্রাণেরই যেন অভাব।