পরিযায়ী: প্রতি বছর দশ-বারো হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় নানা প্রজাতির পাখিরা। এর পিছনে রয়েছে কোয়ান্টামের খেলা। পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এই পাখিদের পথ চিনিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে

অলৌকিক ঘটনা। মিরাক্ল। অর্থাৎ, যে ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বাইবেল এ রকম চারটি ঘটনার কথা বলেছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, আলোর জন্ম, আকাশ সৃষ্টি আর শুকনো মাটির জন্ম। জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক পল ডেভিস ১৯৯৯ সালে একটি বই লেখেন। ‘দ্য ফিফ্থ মিরাক্ল: দ্য সার্চ ফর দ্য অরিজিন অ্যান্ড মিনিং অব লাইফ’। বিষয়? এই পৃথিবীতে প্রাণের উৎস সন্ধান।

ওই বইয়ে ডেভিস জড় আর জীবের পার্থক্য বোঝাতে এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। পাখি উড়ছে আকাশে। এ দিক-সে দিক যাচ্ছে। হঠাৎ কেউ গুলি ছুড়ল। মরে গেল পাখিটা। মরামাত্র তা বদলে গেল জড় বস্তুতে। তাতে আর প্রাণ রইল না। এ দিক-সে দিক উড়ে বেড়াচ্ছিল যে পাখি, সে এ বার মাটিতে পড়ে গেল ঝুপ করে। জড় বস্তু আর জীবের পার্থক্য বোঝাতে ওই উদাহরণটা বেশ ভাল।

জীবন কী? এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা জানেন না। যদি বলি, লোকোমোশন বা চলাফেরা জীবের অব্যর্থ লক্ষণ, তা হলে এর উত্তরে এক জনের কথা মনে পড়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান। তিনি লিখেছিলেন, চলাফেরা যদি জীবের লক্ষণ হয়, তা হলে অন্য কোনও গ্রহ থেকে এলিয়েনরা এখানে বেড়াতে এলে গাড়িকে জীব বলে ভেবে বসবে!

যদি বলি, জীবনের লক্ষণ প্রজনন, শক্তি খরচ, প্রতিক্রিয়াসৃষ্টি ইত্যাদি, তা হলেও উত্তর ঠিক হবে না। ও সব তো জীবন যা-যা করে; জীবন কী, তা নয়। জীবন যেন ম্যাজিক! সেই জন্য জার্মান-আমেরিকান জীব-পদার্থবিদ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ডেলব্রুক বলেছিলেন, ‘প্রাণীর মধ্যে বস্তু যত কাছে থেকে দেখা যায়, ততই তা বিস্ময়কর মনে হয়। ন্যূনতম জীবকোষও

এক ধাঁধার বাক্স, যার মধ্যে ভর্তি লম্বা লম্বা পরিবর্তনশীল অণু।’

হ্যাঁ, বস্তু। জড় আর জীব আদতে বস্তু দিয়ে গড়া। সেই অণু-পরমাণু। এক একটা জীবদেহ অণু-পরমাণুর পাহাড়। জীববিদ্যা ব্যাখ্যা করা যায় রসায়ন দিয়ে। রসায়ন ব্যাখ্যা করা যায় পদার্থবিদ্যা দিয়ে। এর নাম রিডাকশনিজ়ম। রিডাকশনিজ়ম দিয়ে জীবন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

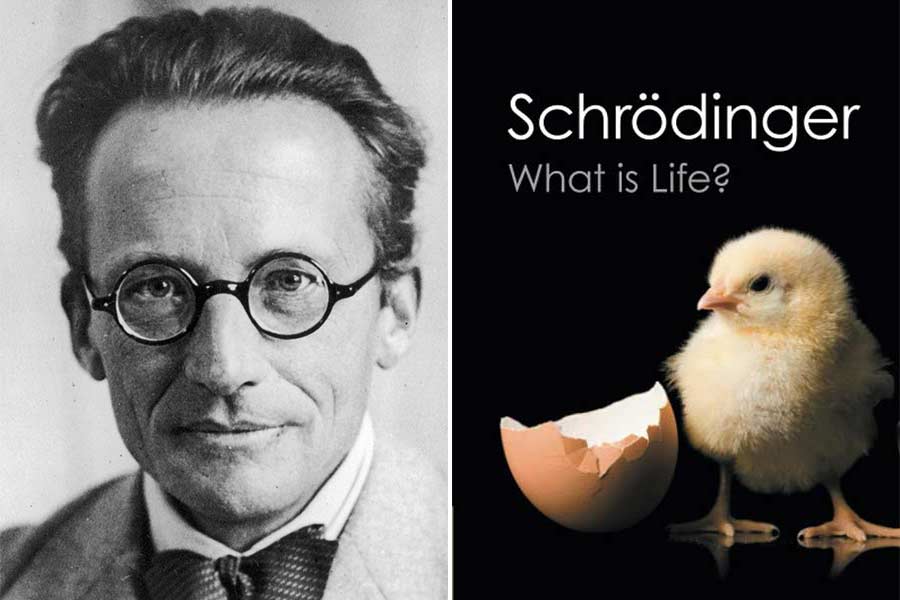

কেন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না? এক জন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আরউইন শ্রয়েডিংগার। পদার্থবিদ্যার অদ্ভুতুড়ে শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম পথিকৃৎ। আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন শহরে এক বক্তৃতায় তিনি ওই প্রশ্ন তুলেছিলেন। ডাবলিনে কেন? তা হলে বলতে হয়, শ্রয়েডিংগারের জীবনের কথা। পরকীয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। স্ত্রী ছাড়াও একাধিক প্রেমিকা ছিল তাঁর। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত ফর্মুলা (যা ‘শ্রয়েডিংগার’স ইকুয়েশন’ নামে পরিচিত) তিনি যখন আবিষ্কার করেন আল্পসের শৈলশহরে এক হোটেলে, তখন তাঁর সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন এক বান্ধবী। সেই বান্ধবী যে কে, তা কেউ জানে না। এক বন্ধু একে বলেছিলেন ‘ইরোটিক আউটবার্স্ট’।

জাতে অস্ট্রিয়ান শ্রয়েডিংগার বার্লিন থেকে গিয়েছিলেন ডাবলিন শহরে। ১৯৩৯ সালে। তিনি গিয়েছিলেন প্রখ্যাত আইরিশ নেতা এবং পরে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডি ভ্যালেরার আমন্ত্রণে। ব্রিটিশ-বিরোধী এই নেতা অংশ নিয়েছিলেন অভ্যুত্থানে। সাজা পেয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড। শেষ মুহূর্তে মুক্তি পেয়ে যান। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গণিতের ছাত্র ডি ভ্যালেরার শখ ছিল ডাবলিনে একটি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা গবেষণার বড় কেন্দ্র গড়ে তোলা। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডি ভ্যালেরা রাজি করান শ্রয়েডিংগারকে ডাবলিনে আনতে। ডাবলিন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ়-এর প্রধান হিসেবে যোগ দেন শ্রয়েডিংগার।

শ্রয়েডিংগার যখন ডাবলিনে যান, তখন তাঁর দুই স্ত্রী। হ্যাঁ, দু’জনেই স্ত্রী হিসাবে থাকেন। দু’জন মহিলা পালা করে থাকেন ওঁর সঙ্গে। এক সপ্তাহে এক মহিলা থাকেন, তো পরের সপ্তাহে অন্য মহিলা। এ ভাবে পালা করে থাকতে কোনও অসুবিধে হয় না। দু’জন মহিলার সায় আছে এই পদ্ধতিতে স্ত্রী হিসেবে থাকতে। আদ্যন্ত ক্যাথলিক রাষ্ট্রে এ ভাবে থাকতে অসুবিধে হয় না? পিছনে আছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ। তাই কোনও অসুবিধা হয় না এই পদ্ধতিতে জীবন কাটাতে।

তখন ইউরোপ জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ডাবলিন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ়-এর প্রধানকে পাবলিক লেকচার দিতে হবে। এই প্রথা চালু করেছে ইনস্টিটিউট। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই লেকচার দিলেন শ্রয়েডিংগার। শুনলেন ডি ভ্যালেরা, ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রিরা ও শহরের গণ্যমান্যরা। বক্তৃতার বিষয়— হোয়াট ইজ় লাইফ? জীবন সম্পর্কে এক পদার্থবিদের জিজ্ঞাসা। উদ্ভিদবিজ্ঞানী বাবার কাছে শ্রয়েডিংগার পেয়েছিলেন প্রাণ সম্পর্কে উৎসাহ। আর, নিজের লেখাপড়া থেকে জেনেছিলেন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল সম্পর্কে। মেন্ডেল ঊনবিংশ শতকের মোরাভিয়ান পাদ্রি। তিনি বংশগতির মূল বাহক— জিন— আবিষ্কার করেছিলেন।

বক্তৃতার পরের বছর, ১৯৪৪ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস বই হিসেবে প্রকাশ করে ওই বক্তৃতা। বইয়ের শিরোনাম ‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’ বইয়ের ভূমিকায় শ্রয়েডিংগার জানিয়েছেন, বিজ্ঞানীর কোনও বিষয়ে লেখা উচিত নয়, বিষয়টা না জেনে। ওই প্রথা তিনি মানছেন না, কারণ প্রশ্নটা জরুরি। তিনি প্রাণ কী, তা বুঝতে চান অণু-পরমাণুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সব কিছু যখন ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, তখন প্রাণই বা যাবে না কেন?

শ্রয়েডিংগারের চোখে জিন হল এক আজব বস্তু। ওটা এমন একটা রাসায়নিক, যা একাধারে নিয়মিত, আবার অনিয়মিতও। জিনের গঠন নিয়মিত না হলে, ছেলে বা মেয়ে বাবা-মায়ের মতো দেখতে (বংশগতি রক্ষা) হত না। আবার অনিয়মিত না হলে, বংশগতি রক্ষায় বিবর্তন আসত না। এই এক দিকে রেগুলারিটি এবং ইরেগুলারিটি জিনের বৈশিষ্ট্য।

প্রাচ্য দর্শনের ভক্ত শ্রয়েডিংগার চলে যান চেতনার ব্যাখ্যায়। লেখেন, বিষয়টা উপনিষদে আছে— ‘আত্মন=ব্রহ্মন’— ব্যক্তিগত চেতনা আর পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা যে একই, সে বিষয়ে।

জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ নজর এড়ায়নি শ্রয়েডিংগারের, যা ফিজ়িক্সের সঙ্গে বায়োলজির তফাত গড়ে দেয়। কী? পদার্থবিদ্যার অকাট্য নিয়ম হচ্ছে সেকেন্ড ল’ অব থার্মোডায়নামিক্স। ওই সূত্র বলছে, ব্রহ্মাণ্ড সব সময় শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যায়। এর ব্যত্যয় কখনও হয় না। ফাটা ডিম, ভাঙা প্লেট নিজে থেকে জোড়া লাগে না। ছবি তুললে, বলে দেওয়া যায়, কোনটা আগে ঘটেছে, কোনটা পরে। রিওয়াইন্ড করলে, বলে দেওয়া যায় যে, ওটা সত্যি ঘটনা-পরম্পরা নয়। এই শৃঙ্খলা থেকে ক্রমশ বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যাওয়া— এটার নাম এনট্রপি। পদার্থবিদ্যার অকাট্য নিয়ম হচ্ছে, এনট্রপি সব সময় বেড়ে চলে। পজ়িটিভ। শ্রয়েডিংগার লিখলেন, জীবনের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটছে। জীবকোষ চার পাশ থেকে খাবার নিচ্ছে। সেই খাবারে বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা। উল্টো গতি। শ্রয়েডিংগার এটাকে বললেন, নেগেটিভ এনট্রপি। এনট্রপি সব সময় পজ়িটিভই হয়। এ হল নেগেটিভ এনট্রপি। প্রাণ সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে বড় ধাঁধা।

‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’ বইয়ে যে মূল প্রশ্নটা শ্রয়েডিংগার তুলেছিলেন তা হল: প্রাণের মূল লক্ষণ সাবেক বিজ্ঞানের ধারণাগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কি না। তিনি লেখেন, “আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে প্রাণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আবিষ্কার করার জন্য।” সেই নিয়ম কি পদার্থবিদ্যার অদ্ভুতুড়ে শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স? যার একদা অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন শ্রয়েডিংগার? তিনি ‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’ লেখার পর ৮০ বছর অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘ সময়ে বিজ্ঞানীরা প্রাণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। গড়ে উঠেছে নতুন শাস্ত্র, কোয়ান্টাম বায়োলজি— কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর বায়োলজি মিলিয়ে। উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষ বা ফোটোসিন্থেসিস, জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস, দৃষ্টিশক্তি, এমনকি ঘ্রাণশক্তিও সম্ভব হত না কোয়ান্টাম মেকানিক্স ছাড়া।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স কী? এর প্রতিপাদ্যগুলোর একটা হচ্ছে, শনাক্ত হওয়ার আগে সবটাই সম্ভাবনা। সে জন্য বিজ্ঞানী জন আর্চিবল্ড হুইলার বলতেন, “নো ফেনোমেনন ইজ় আ ফেনোমেনন, আনলেস ইট ইজ় আ রেকর্ডেড ফেনোমেনন।” আলবার্ট আইনস্টাইন, যদিও তিনি নোবেল পেয়েছিলেন কোয়ান্টামের জন্য, অবিশ্বাস করতেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে। বলতেন, কিছু একটা ভুল হচ্ছে কোয়ান্টাম বুঝতে। সতীর্থ বিজ্ঞানী আব্রাহাম পায়াসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তুমিও কি বিশ্বাস করো যে, আমি তাকিয়ে না দেখলে চাঁদটা আকাশে নেই!”

শ্রয়েডিংগারও আইনস্টাইনের মতোই কোয়ান্টামের বিরোধী ছিলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী, পরমাণুর মধ্যে একটা ইলেকট্রন এক কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হঠাৎ লাফ দেয় অন্য কক্ষপথে। একে বলে কোয়ান্টাম জাম্প। লাফ দেওয়ার বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে যাওয়ার সময়টা ওই ইলেকট্রন কী করে, তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ, কী ভাবে সে তা যায়— যাওয়ার পথটা— বোঝা যায় না। এক কক্ষপথে ডুব, এবং অন্য কক্ষপথে ভেসে ওঠা, এই দুটো কাজ হয় এক সঙ্গে। এ জন্য আইনস্টাইন বলতেন, “এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে ইলেকট্রনটা কোন পথে যায়? এ জন্য সময়ই বা লাগে না কী করে?” আর, শ্রয়েডিংগার? তিনি বলতেন, “আমি জীবনে আর কখনও কোয়ান্টাম গবেষণার সঙ্গে জড়াতে চাই না।”

কোনও ঘটনা শনাক্ত করার আগে যে শুধুই সম্ভাবনা, একে বলে কোয়ান্টাম সুপারপজ়িশন। মানে, একটাই কণা, তা কিন্তু থাকতে পারে অনেক জায়গায়। এক জায়গায় থাকার বদলে, অনেক জায়গায় থাকার সম্ভাবনার নাম সুপারপজ়িশন। এই ব্যাপারটা চমৎকার বুঝিয়েছিলেন শ্রয়েডিংগার ১৯৩৫ সালে। তাঁর বিখ্যাত থট এক্সপেরিমেন্টে। থট এক্সপেরিমেন্ট হল এমন পরীক্ষা, যা মনে মনে করা যায়। ১৯৩৫ সালে ‘প্রসিডিংস অব দ্য কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি’ জার্নালে প্রকাশিত এক পেপারে ওই থট এক্সপেরিমেন্ট বর্ণনা

করেন শ্রয়েডিংগার।

বিখ্যাত ওই থট এক্সপেরিমেন্টে শ্রয়েডিংগার কণারাজ্যের ব্যাপারস্যাপার চালান করলেন বড়সড় বস্তুর বা আমাদের চার পাশের জগতে। যে কাল্পনিক পরীক্ষার বর্ণনা তিনি দিলেন, তা সহজ করে এ রকম: একটা বিড়াল বন্দি ডালাবন্ধ স্টিলের বাক্সে। তার পাশে রাখা সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, একটা হাতুড়ি এবং এক শিশি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু যখন ভাঙে, তখন তা থেকে বেরোয় ক্ষতিকর রশ্মি। কিন্তু কোনও পরমাণু কখন ভাঙবে, তা আগাম বলা যায় না কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী। শুধু বলা যায়, ওই ভাঙার সম্ভাবনা কতটা। এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা বড় দিক। কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোনও কিছুই নির্দিষ্ট নয়, কেবল সম্ভাবনা। স্টিলের বাক্সের ভিতরে ব্যবস্থা এমন যে, একটা পরমাণু ভাঙলেই নড়বে হাতুড়ি। সজোরে ঘা পড়বে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের শিশিতে। ভাঙবে সেটা। ডালাবন্ধ বাক্সের ভিতরে ছড়াবে অ্যাসিডের বিষাক্ত গ্যাস। মরবে বিড়াল।

এ রকম অবস্থায় বাক্সের ডালা বন্ধ রইল এক ঘণ্টা। এই সময়টা জুড়ে ডালাবন্ধ বাক্সের মধ্যে পরিস্থিতি কী রকম? হ্যাঁ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, তেজস্ক্রিয়তা যে হেতু সম্ভাবনার ব্যাপার, এবং শনাক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনা পাশাপাশি বিরাজ করে, সে হেতু তেজস্ক্রিয় মৌলের একটা পরমাণু ভেঙেছে এবং ভাঙেনি— এই উভয় দশায়। তা হলে বাক্সের ভিতরে পরিস্থিতি বিচিত্র। পরমাণু যেমন ভেঙেছে এবং ভাঙেনি— এই উভয় দশায়, হাতুড়িও তেমন নড়েছে এবং নড়েনি। হাইড্রোসায়ানিক শিশিতে ঘা পড়েছে এবং পড়েনি। বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়েছে এবং ছড়ায়নি। সুতরাং? হ্যাঁ, বিড়ালটা মরেছে এবং মরেনি— এই দুই দশায় রয়েছে এক ঘণ্টা।

এক ঘণ্টা পরে বাক্সের ডালা খুললে কি আমরা একটার বদলে জীবিত ও মৃত দুটো বিড়াল দেখব? ডালা খোলা মানে তো শনাক্ত করা। তখন তো আমরা জীবিত কিংবা মৃত একটা বিড়ালই পাব। কিন্তু কাল্পনিক পরীক্ষায় শ্রয়েডিংগার বোঝালেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স মানলে ব্যাপারটা কী রকম হাস্যকর দাঁড়ায়। জীবিত ও মৃত— বিড়ালের দুই দশাকে বলে কোয়ান্টাম সুপারপজ়িশন।

সালোকসংশ্লেষে কাজে লাগে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কোথায়? এই প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের কণা ফোটনকে কাজে লাগিয়ে গাছ নিজের শক্তি উৎপাদন করে। উদ্ভিদ এ কাজে সফল হয় শুধু তা-ই নয়, ১০০ শতাংশ সফল হয়। ফোটনের সুপারপজ়িশন ভিন্ন এ কাজ সম্ভব নয়। অর্থাৎ, একই ফোটন অনেক জায়গায় থাকতে পারে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আর একটা বড় ব্যাপার হল টানেলিং। কোনও কণা বাধার সম্মুখীন হলে, সে বাধার মোকাবিলা করে টানেল করে। এ হল গর্ত করে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া। এই টানেলিং-এর প্রভাব সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন মিউটেশনের ক্ষেত্রে। মানে, ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)-এর বদলের ক্ষেত্রে। জীবকোষে ডিএনএ উপস্থিত থেকে জীবের ভাল থাকায় বা মন্দ থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই জন্য ডিএনএ-র আকৃতি আবিষ্কারের দৌড়ে নেমে পড়েছিলেন অনেক বিজ্ঞানী। ওদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস ক্রিক, জেমস ওয়াটসন এবং মরিস উইলকিন্স ১৯৫৩ সালে ডিএনএ-র আকৃতি আবিষ্কার করেন। এই কৃতিত্বের জন্য ওই তিন বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ় পান ১৯৬২ সালে।

ডিএনএ-র আকৃতি পেঁচানো মইয়ের মতো। এর সিঁড়ি বা ধাপগুলো সাইটোসিন, গুয়ানিন, অ্যাডেনিন এবং থায়ামিন অণু দিয়ে গড়া। এখন, সাইটোসিন সব সময় গুয়ানিন অণুর সঙ্গে জুড়ে থাকে। অ্যাডেনিন সব সময় জুড়ে থাকে থায়ামিন অণুর সঙ্গে। এ ভাবে সাইটোসিন-গুয়ানিন, অ্যাডেনিন-থায়ামিন জোড়া জোড়া পেঁচানো মইয়ের এক-একটা সিঁড়ি বা ধাপ। এখন, সাইটোসিন কখন-সখনও গুয়ানিন অণুর সঙ্গে না-জুড়ে অ্যাডেনিন অণুর সঙ্গে জোট বাঁধে। তখন সাইটোসিন-অ্যাডেনিন, গুয়ানিন-থায়ামিন। এটাই মিউটেশন। এই মিউটেশন অনেক কিছুর মূলে। যেমন, রোগভোগ। এ রকম মিউটেশন হত না টানেলিং না হলে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন আরও এক রহস্যের কোয়ান্টাম সমাধান। কী রহস্যের? পাখিদের পরিযাণ বা বার্ড মাইগ্রেশন। হ্যাঁ, শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। ফিরে আসে বছরের পর বছর একই জায়গায়। সাঁতরাগাছির ঝিলে যেমন চলে আসে সাইবেরিয়ার পাখিরা। দশ হাজার, বারো হাজার কিলোমিটার পথ কী করে পাড়ি দেয় পাখিরা? দিনের সঙ্গে রাতেও পথ পাড়ি দিতে হয় পাখিদের। বুড়ো পাখি শুধু নয়, বাচ্চা পাখিরাও হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়— কী করে?

গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা উত্তর খুঁজছেন। এই গবেষণায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ। যে হেতু এক-একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চার পাশে আবর্তন করে, তাই তারা এই গ্রহের অনেকটা দেখতে পায়। কোন ঋতুতে কোথাকার পাখি কোথায় বাসা বাঁধে, তা দেখতে সুবিধা হয়।

কম্পাস আবিষ্কারের আগে পুরনো দিনে নাবিকরা সমুদ্রযাত্রায় দিনের বেলা আকাশে সূর্য এবং রাতের বেলা তারা দেখে পথ চলত। পাখিরা সে সব দেখে না, টের পায় পৃথিবীর চৌম্বকত্ব। হ্যাঁ, পৃথিবী একটা বিরাট চুম্বক। ভূগর্ভে আছে গলিত ধাতু। তা পৃথিবীকে চুম্বক বানায়। জার্মানির গটিংগেনে ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর বায়োফিজ়িক্যাল কেমিস্ট্রির বিজ্ঞানী ক্লাউস স্খালটেন ১৯৭৮ সালে অনেক গবেষণা করেন পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং পাখিদের পরিযাণ নিয়ে। তিনি ১৯৬৮ সালে আবিষ্কৃত পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং পাখিদের পরিযাণ প্রসঙ্গে খুব উৎসাহী ছিলেন। এমনিতে ওই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক অবিশ্বাস্য। কারণ, পৃথিবীর চৌম্বকত্ব থেকে যে এনার্জি পাওয়া যায়, তা খুবই সামান্য। ওই এনার্জি দিয়ে অণুর মধ্যে পরমাণুতে-পরমাণুতে যে জোট, তা আলগা করা বা ভাঙা যায় না। পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং পাখিদের পরিযাণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওই পরমাণুতে-পরমাণুতে জোট ভাঙাটা জরুরি।

স্খালটেন দেখেন, পৃথিবীর চৌম্বকত্ব শক্তিতে কম হলে কী হবে, রাসায়নিক যৌগ র্যাডিক্যাল জোড়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। র্যাডিক্যাল জোড়া কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? তা হলে বলতে হয় পরমাণুর কণা ইলেকট্রনের কথা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী, ইলেকট্রন লাট্টুর মতো ঘুরছে। ইলেকট্রন তড়িৎযুক্ত কণা। এখন, এ রকম তড়িৎযুক্ত কণা যদি ঘোরে, তা হলে তা চুম্বকের মতো কাজ করে। ইলেকট্রনের ঘোরাকে বলে ‘স্পিন’। লাট্টু যে কোনও দিকে, যে কোনও বেগে ঘুরতে পারে। ওই ঘোরার সঙ্গে ইলেকট্রনের ঘোরার তফাত হচ্ছে এই যে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী, ইলেকট্রন ঘুরতে পারে মোটে দু’ভাবে। তাই ইলেকট্রনের স্পিন দুই। অণুর মধ্যে ইলেকট্রন জোড়ায় জোড়ায় থাকে, এবং একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রনের ঠিক উল্টো দিকে ঘোরে বলে কোনও চৌম্বকত্ব থাকে না। কিন্তু র্যাডিক্যাল অণু নয়। অণুতে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রন থাকে, আর র্যাডিক্যালে একটা ইলেকট্রন কম থাকে। বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন বেশি থাকে। ওই একটা ইলেকট্রন এক দিকেই ঘোরে বলে র্যাডিক্যালের চৌম্বকত্ব থাকে। জোড়া র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে একটা করে বাড়তি ইলেকট্রন (যে র্যাডিক্যালে একটা কম ইলেকট্রন, সে র্যাডিক্যালে ওটাকে বলে ‘আনপেয়ার্ড’ ইলেকট্রন) থাকে; এ ভাবে জোড়া র্যাডিক্যালের একটার ক্ষেত্রে একটা কম, আর একটার ক্ষেত্রে একটা বেশি ইলেকট্রন কণা থাকে। যেটার ক্ষেত্রে একটা কম ইলেকট্রন, সেটার ক্ষেত্রে ওই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। অর্থাৎ, জোড়া র্যাডিক্যালের দুটোর ক্ষেত্রেই একটা করে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। ওই দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন একটা আর একটার উল্টো দিকে বা একই দিকে ঘুরতে পারে। যখন ওই দুটো ইলেকট্রন একটা আর একটার উল্টো দিকে ঘোরে, তখন তাকে বলে ‘সিঙ্গলেট স্টেট’। আর যখন দুটো ইলেকট্রন একই দিকে, তখন তাকে বলে ‘ট্রিপলেট স্টেট’।

এখন পরিযায়ী পাখিদের চোখের রেটিনায় থাকে ক্রিপ্টোক্রোম প্রোটিন। ওই প্রোটিনে আছে দুই অণু। ফ্লাভিন অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিয়োটাইড (এফএডি) এবং ট্রিপটোফ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড (টিআরপি)। অণু যখন, তখন ইলেকট্রন কণারা সকলেই জোড়বদ্ধ এবং কোনও চৌম্বকত্ব নেই। আকাশে আলোর অভাব নেই। আলোর কণা ফোটন যখনই ক্রিপ্টোক্রোম প্রোটিনের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তা থেকে এনার্জি পেয়ে টিআরপি অণু থেকে একটা ইলেকট্রন লাফ দেয় এফএডি অণুতে। এ বার টিআরপি এবং এফএডি আর অণু থাকল না। দুটো অণুই বনে গেল র্যাডিক্যাল। জোড়া র্যাডিক্যাল। টিআরপি অণুতে একটা ইলেকট্রন কম বলে, আর এফএডি অণুতে একটা ইলেকট্রন বেশি বলে।

এ বার শুরু হয় কোয়ান্টামের খেলা। টিআরপি র্যাডিক্যালের একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন এবং এফএডি র্যাডিক্যালের বাড়তি ইলেকট্রনটা এক বার উল্টো দিকে ঘোরে (সিঙ্গলেট স্টেট), পরমুহূর্তেই একই দিকে ঘোরে (ট্রিপলেট স্টেট)। এ ভাবে এক বার সিঙ্গলেট স্টেট, এক বার ট্রিপলেট স্টেট হতে থাকে। এক সেকেন্ডে এ ভাবে লক্ষ লক্ষ বার সিঙ্গলেট স্টেট এবং ট্রিপলেট স্টেটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই ঘোরাফেরার মধ্যে লুকিয়ে আছে পরিযায়ী পাখিদের হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেওয়ার রহস্য।

এক বার সিঙ্গলেট স্টেট, পরমুহূর্তে ট্রিপলেট স্টেটে যাওয়া-আসা পৃথিবীর চৌম্বকত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। পৃথিবীর চৌম্বকত্বই পরিযায়ী পাখিদের হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে পথ চেনায়। কী ভাবে, তা এত দিনে বুঝতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। বুঝতে পেরেছেন, এর পিছনে রয়েছে কোয়ান্টামের খেলা। পৃথিবীর চৌম্বকত্ব পরিযায়ী পাখিদের পথ চিনিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’ মোটে ৯০ পৃষ্ঠার বই। পুস্তিকাও বলা যায় একে। সেই জন্য ডিএনএ-র আবিষ্কারক ত্রয়ীর এক জন, ক্রিক তাঁর আত্মজীবনী ‘হোয়াট ম্যাড পারস্যুট: আ পারসোনাল ভিউ অব সায়েন্টিফিক ডিসকভারি’-তে লিখেছেন, “ওই ছোট্ট বইটা একটা বিপ্লব এনেছিল।” সত্যি, ওই বইটা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান অনেকে। অনেকে আবার পদার্থবিদ থেকে বনে যান জীবরসায়নবিদ। শুধু প্রাণের মূলে কী, তা অনুসন্ধানের জন্য। এঁদের মধ্যে ডিএনএ-আবিষ্কারক ত্রয়ী— ক্রিক, ওয়াটসন আর উইলকিন্স তো ছিলেনই।

‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’-এর মুখবন্ধ লিখেছেন নোবেলজয়ী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর রজার পেনরোজ়। লিখেছেন, “১৯৫০-এর দশকে যখন আমি গণিতের ছাত্র ছিলাম, তখন বেশি পড়তাম না। কিন্তু যখন পড়তাম— যদি নিতান্তই একটি বই পড়ে শেষ করতাম— তা হলে সে বইটি হত আরউইন শ্রয়েডিংগারের লেখা। ওঁর লেখা বরাবর আমাকে টানে। ওঁর লেখায় আবিষ্কারের উত্তেজনা পাওয়া যেত। আর যেটা থাকত তা হল, যে জগতে আমরা বাস করি, তার রহস্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান। ‘হোয়াট ইজ় লাইফ?’ বই ছাড়া ওঁর কোনও লেখায় এটা এত বেশি করে নেই। আমার এখন মনে হয়, ওই বইটা বিংশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী বিজ্ঞান রচনা হিসেবে গণ্য হতে পারে।”

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে