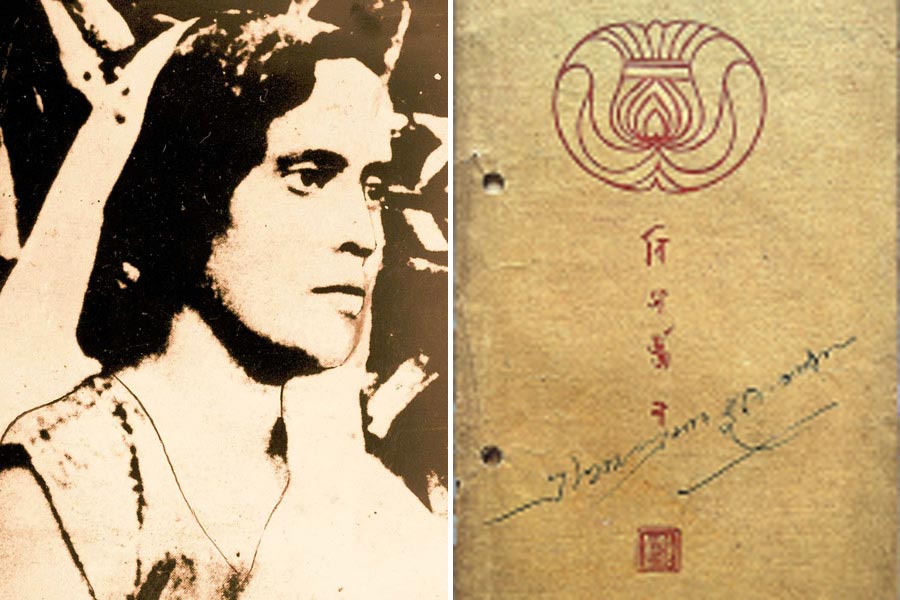

স্মৃতিমেদুর: সাহানা দেবী। ডান দিকে, ‘বিসর্জ্জন’ নাটকের শতকপ্রাচীন আমন্ত্রণপত্র।

বাড়ির নাম ‘হারমোনিয়াম’। ফরাসি স্থাপত্যরীতির ধূসর-সাদা রঙের একতলা বাড়ি। গায়ে ইটালিক হরফে সাদা মার্বেল ফলকে কালো রঙে লেখা নাম। বাড়ির ঠিক পিছনেই প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে বঙ্গোপসাগরের অবাধ বিস্তার। শুনতে পাচ্ছি, হারমোনিয়ামের দেওয়ালে সুনীল সাগরের ঢেউ ভাঙার গান। এই বাড়িতেই থাকেন সেই তুলনাহীনা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাহানা দেবী।

শুনেছি, ঋষি অরবিন্দ প্রথম ‘পন্ডিচেরি’তে এসে এই বাড়িতেই থাকতেন, বললেন সেজকা। ‘সেজকা’ অর্থাৎ পর্যটক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। আগের দিনই সেজকার সঙ্গে এসে পৌঁছেছি। পর দিনই সকাল ন’টায় জলখাবারের পাট চুকিয়ে সেজকা জানালেন, “তুমি তো রবিবাবুর গান ভালবাসো, কিন্তু এখন শুনতে চাও কি?” উত্তরের অপেক্ষা না করেই সেজকা পথে নামলেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের খুব কাছেই সেজকার সাময়িক আস্তানা। অদূরে অপার বারিধি বঙ্গোপসাগরের। সমুদ্রের সিমেন্ট বাঁধানো পাড় ধরে হাঁটা পথ। সে পথ শেষ হলে পিচঢালা রাস্তা। দু’ধারে একতলা বাড়ির সারি। গড়নে ফরাসি, রঙে সাদা বা ধূসর। বাঁ দিকে একটি বাড়ির সামনে এসে সেজকা দরজায় টোকা দেন। অমনি বাড়ির অন্দর থেকে নারীকণ্ঠে মৃদুস্বর, “কে?”

“সাহানাদি, আমি উমাপ্রসাদ।”

“ও মা গো! কী সৌভাগ্য আমার…” বলতে বলতে হাসিমুখে দরজা খোলেন যিনি, তাঁকে দেখে মনে হয়, ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা এক তপস্বিনী। একহারা, ফর্সা। মাথার চুল অবিন্যস্ত, সাদা। চোখে মোটা কাচের চশমা। দেখার সময় তাই মুখ একটু তুলে নজর করেন।

সেজকা বলেন, “ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম আপনার মুখে রবিবাবুর গান আর কথা শুনব বলে। ও খুব রবীন্দ্র-ভক্ত। ওর বাবাও গুরুদেবের আশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন।”

আমি প্রণাম করি। সারা শরীরে শিহরন খেলে যায়। ভাবি, ইনিই সাহানা দেবী! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগনি, সেকালের বিখ্যাত গায়িকা অমলা দাশের আপন বোনঝি, রবীন্দ্রনাথের অশেষ স্নেহের পাত্রী, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের আদরিণী শিষ্যা, অতুলপ্রসাদ সেনের পিসতুতো দিদি, দিলীপকুমার রায়ের স্নেহধন্যা। প্রণাম করে মাথা তুলতে বলেন, “তোমার মাথায় হাত রেখে যে আশিস জানাব, তার উপায় নেই, আমার দু’হাতে কালি-ঝুলি লেগে!”

ছোট্ট মেয়ের মতো সামনে দু’হাত মেলে দেখান। মুখে যেন অসহায়ের হাসি। বলেন, “অনেক ক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি এই স্টোভটায় পলতে পরাতে, কিন্তু কিছুতেই পারছি না। চোখের দৃষ্টিটা একেবারে গেছে দেখছি!”

সে কালের কেরোসিনের স্টোভ। জ্বলতে জ্বলতে পুরনো পলতে পুড়ে ছোট হয়ে গেছে। তাই নতুন পলতে পরাতে গিয়েই বিপত্তি। আমি তখনই কাজে লেগে যাই। মাত্র কয়েক মিনিট। কাজ শেষ হতে তাঁকে বলতেই আশ্চর্য হন, “ও মা, কী ভাল ছেলে!” যথাস্থানে স্টোভ রেখে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে চেয়ার-টেবিলের দিকে এগিয়ে যান।

ঘরের ভিতরের রং অনুজ্জ্বল সাদা। পিছনের দু’টি জানলা দিয়ে দিনের আলো আসে। কানে আসে আবহসঙ্গীতের মতো নিরন্তর সাগরকল্লোল। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। ক’টি চেয়ার। দেওয়ালে আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল। চোখে পড়ল না প্রসাধনের কোনও উপকরণ। দিলীপকুমার রায়ের বাঁধানো ছবি টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে।

“আমি একটু চা করে আনি?” সাহানাদি প্রশ্ন করেন।

সেজকা আপত্তি করেন, “না না, আপনি বরং অসুবিধে না থাকলে গান শোনান।”

“সে কী! কত দিন পরে এলেন আপনি! আর গান শোনানোর কথা বলছেন! কোনও অসুবিধেই নেই! গান শোনাতে পারলেই বরং আমি ভাল থাকি। ছোটবেলা থেকেই ওই আমার স্বভাব। আমাদের বাড়িতে তখন কেউ এলে, আমি অপেক্ষা করে থাকতাম, কখন আমাকে তাঁরা গান শোনাতে বলবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাই। তিনি আসতেন ভবানীপুরের রসা রোডে আমার মামাবাবুর (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) কাছে। এসে কবিতা পড়ে শোনাতেন সোনার তরী, শাজাহান, গান্ধারীর আবেদন। এক দিন তিনি আসতে আমার মাসিমা (অমলা দাশ) আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বললেন, ‘আমাদের মেয়ের একটা গান শুনবেন?’ অমনি আমিও গেয়ে দিলাম মাসিমার শেখানো গান। সেই শুরু হল রবীন্দ্রনাথের কাছে গান গাওয়া। তবে তাঁর লেখা গান প্রথম গাইলাম তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে, যদি প্রেম দিলে না প্রাণে …।”

কথা বলতে বলতেই কণ্ঠে সুর তুললেন সাহানাদি। বয়স তখন তাঁর ছিয়াশি। তবুও তাঁর কণ্ঠে অস্তগামী চাঁদের লাবণ্য । চোখ দু’টি বন্ধ। হাত দু’টি কোলের ওপর জড়ো করা। আত্মস্থা, যেন তপস্যারতা।

প্রথম গান শেষ হলে পর পর গেয়ে গেলেন ‘পিপাসা হায় নাহি মিটিল’, ‘ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী’, ‘গান আমার যায় ভেসে যায়’, ‘গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি’।

গান শেষ হতে ফিরলেন কথায়, “আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখেছি। তিনি যেমন গান শিখিয়ে আনন্দ পেতেন, তেমনই আনন্দ পেতেন গান গেয়েও। ১৯১৭-১৯২২ সালের কথা খুব মনে পড়ে। আমি তখন কাশীতে। তিনিও কাশীতে এলেন কাশীর মহারাজার অতিথি হয়ে। নন্দেশ্বর প্যালেসে গেলাম দেখা করতে। সে বারও শেখালেন চারটি গান— ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই’, ‘গানের ভেতর দিয়ে যখন’, ‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়’, ‘জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে’।”

আবার বন্ধ হয়ে এল তাঁর দুই চোখ। ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন সুরের গভীরে— জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।

গান শেষ হলে স্তব্ধ আমরা তিন জনই। সাহানাদি নীরবতা ভেঙে বললেন, “সেই সময় আমার জীবনের একটা সঙ্কটকাল। রবীন্দ্রনাথ আমার কথা জানতে পেরে আমাকে একটা চিঠি লেখেন। খুব বড় চিঠি। তার মাঝের অংশটা আমার মনে আছে— ‘যদি কোনদিন তোমার তেমন প্রয়োজনই ঘটে তাহলে আমার কাছে আসতে লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ কোরো না। এও তুমি জান না গানের ক্ষুধা আমার মনে কত প্রবল, যদি আমারই ঘরের পাশে তুমি কোনোদিন বাসা বেঁধে থাকো তাহলে আমার দিনগুলি তোমার কণ্ঠস্বরে মধুর হয়ে উঠবে।’ সেবার কাশীতে তাঁর কাছে শিখেছিলাম আরো অনেক গান— ‘আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান’, ‘সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই’, ‘কবে তুমি আসবে বলে।’ ১৯২৩-এ আমি কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে আসি। এসে শুনতে পাই তিনি কলকাতায় বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করছেন। খবর পেয়ে তিনি ডাক পাঠালেন। তাঁর কাছে যেতে কয়েকটা একক গান গাইবার ভার দিলেন— ‘ও আমার চাঁদের আলো’, ‘যদি তারে নাই চিনি গো’, ‘শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়’। আর দিলেন দু’টি ভাঙা গান। আমার পিসতুতো ভাই অতুলপ্রসাদের কাছে শেখা হিন্দি গান ‘মহারাজা কেওয়ারিয়া খোল’-এর সুরে কথা বসিয়ে ‘খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোল’, আর আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে শেখা ‘প্রেম ডগরিয়া মে ন করো’ হিন্দি গানের সুরে কথা বসিয়ে তিনি রচনা করে দিলেন ‘যাওয়া আসারই এ কি খেলা’। এই সব হিন্দি গানের সুর, তান, ছোট ছোট দানার কাজ আমার গলায় তখন অনায়াসে খেলত। সেই কারণে বসন্ত-উৎসবে গাইবার জন্য আরও একটা হিন্দি ভাঙা-গান ‘বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে’ শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এই গানটি আর সেদিনকার বসন্ত-উৎসবে গাওয়ালেন না। কেন জানি না। পরে শুনি, গানটি তো কবির লেখা, অথচ তা রবীন্দ্র-রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পুরো গানটি হল— ‘বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে/ নিশীথেরই সমীরণ হায়/ মম মন হল উদাসী/ দ্বার খুলিল/ বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায়’।

অবাক হয়ে সাহানাদির দিকে চেয়ে থাকি। কত ইতিহাসের সাক্ষী তিনি! এখনও, এই বয়সেও তা মনে করে অনর্গল বলে যেতে পারেন। খুব ধীর, শান্ত তাঁর স্বর।

সাহানাদি বলে চলেন, “শান্তিনিকেতন, কলকাতা, কাশী — যখন যেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি গান শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে বসে গান শেখার সে যে কী আনন্দ, তার কোনও তুলনা পাইনি এ জীবনে। আরও এক ধরনের মজা ও আনন্দ পেতাম কোনও অনুষ্ঠান হবে সেই উপলক্ষে গান শেখায়। সবাই মিলে হইচই, রিহার্সাল নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতাম। ১৯২৩ সালের অগস্ট মাসে সেই রকম একটা অনুষ্ঠান হল। শুনতে পেলাম এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ‘বিসর্জন’ নাটক হবে। তিনি নিজে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। দিনুদা সাজবেন রঘুপতি। অপর্ণা হবে রাণু (অধিকারী), রথী গোবিন্দমাণিক্য। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাজ-সাজ রব। রিহার্সাল হচ্ছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫ নম্বর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সকলকে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অভিনয়ও শেখাচ্ছেন। আমাকেও সেই দলে তিনি টেনে নিলেন। কিন্তু আমি তো অভিনয় করতে জানি না। তাই ‘বিসর্জন’ নাটকে ঢুকিয়ে দিলেন কিছু গান। এর আগে ‘বিসর্জন’-এ ছিল তিনটি গান — ‘ওগো পুরবাসী’, ‘থাকতে ত আর পারলিনে মা’, আর ‘আমি একলা চলেছি।’ এই তিনটি গানের সঙ্গে কবি সংযোজন করলেন তাঁরই রচিত দু’টি পুরনো গান, ‘তিমির দুয়ার খোল’ এবং ‘দিন ফুরালো হে সংসারী।’ পরে এই পাঁচটির সঙ্গে জুড়ে দিলেন নতুন লেখা আরও পাঁচটি গান, ‘কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি’, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’, ‘ও আমার আঁধার ভালো’, ‘আঁধার রাতে একলা পাগল’, আর ‘জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি’। মোট দশটা গান তিনি আমাকে শেখালেন জোড়াসাঁকোর ৬ নম্বর বাড়িতে। এর মধ্যে ‘দিন ফুরালো হে সংসারী’ গানটি আমার আগেই শেখা ছিল। শিখেছিলাম আমার মাসিমার (অমলা দাশ) কাছে। মাসিমা কোনও বিয়েবাড়ির নহবতে ভীমপলশ্রী রাগের একটা গান শুনে তুলে নিয়েছিলেন। তার পর সেই গান কবিকে শোনাতে তিনি কথা বসিয়ে দিলেন। তখন সেই গানটি মাসিমা ছাড়া আর কেউ জানত না। তাই গানটি আমি জানি বলাতে কবি খুব খুশি হলেন। আমার তো অভিনয় করার কিছু ছিল না, কেবল মাঝে মাঝে মঞ্চে ঢুকে গান গেয়ে আসা। আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর জন্যই কবি এ রকম একটা চরিত্র সৃষ্টি করে দেন। সে কী আনন্দের দিনই না গেছে। এখন ভাবি, সে সব দিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার মতো। এখন ঘুম ভেঙেছে। তাই সব স্বপ্নই মনে হয়।”

টানা কথা বলে থামলেন সাহানাদি। তার পর গাইলেন সে দিনের শেষ গান, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’।

সে দিনের সভা ভঙ্গের পর আমরাও নেশাগ্রস্তের মতো ‘হারমোনিয়াম’ ত্যাগ করে পথে নামি।

সেই বছরের (১৯৮৩) এই ঘটনার মাসদুয়েক পর সেজকা কলকাতায় ফেরেন। এক দিন ভবানীপুরে তাঁর তিনতলার ঘরে বসে পুরনো কাগজপত্র ঝাড়াই-বাছাই করার সময় বেরিয়ে আসে রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত’ গীতি-নাটিকার অভিনয়ের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানপত্র। রবীন্দ্রনাথ সেজকার মেজদাদা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই অনুষ্ঠানপত্রটি পাঠিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানপত্রের প্রচ্ছদের উপরে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে ‘শ্যামাপ্রসাদ’ লেখা দেখে তাই মনে হয়। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩২৯। মোট ৩১টি পৃষ্ঠায় সমগ্র গীতি-নাটিকাটি বিন্যস্ত। অনুষ্ঠানপত্রটি পাঠ করে দেখি, সাহানাদি কথিত ‘বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে’ গানটি নেই। রবীন্দ্রনাথ গানটিতে সুরারোপ করে সাহানাদিকে শেখালেও, কোনও অজানা কারণে ‘বসন্ত’ গীতি-নাটিকা থেকে বাদ দেন।

আরও লক্ষ করি, সে দিন সাহানাদির বলা ‘বসন্ত’ গীতি-নাটিকায় ‘খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোল’ গানটিও নেই। অথচ বসন্ত-উৎসবে সাহানাদি গানটি গেয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া দেখি, ভাঙা গান ‘যাওয়া আসারই একি খেলা’ গানটিরও ‘বসন্ত’ গীতি-নাটিকায় উল্লেখ নেই। অথচ বসন্ত-উৎসবের প্রস্তুতি কালে সাহানাদি এই গানের রিহার্সাল দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। যদিও এই তিনটি গানের উল্লেখ আছে ‘গীতবিতান’ (৩য় খণ্ড)-এর পূজা ও প্রার্থনার ‘প্রবাহিণী’ পর্যায়ে। সম্ভবত বসন্ত ঋতুতে রবীন্দ্রনাথ গান তিনটি রচনা করলেও, গানের তাৎপর্য ও আবেদন ভিন্নতর হওয়ায় ‘বসন্ত’ গীতি-নাটিকায়সংযোজন করেননি।

আশ্চর্য ভাবে সে দিন সেজকার পুরনো কাগজপত্রের স্তূপ থেকে বেরিয়ে পড়ে ‘বিসর্জন’ নাটকের অনুষ্ঠানপত্রটিও। ১৩ পৃষ্ঠার অনুষ্ঠানপত্রের প্রচ্ছদ হালকা হলুদ। প্রচ্ছদ শীর্ষে লাল রঙের নকশা। মাঝখানে লেখা ‘বিসর্জ্জন’। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় কোনাকুনি লেখা ‘শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়’। পরবর্তী দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা প্রকাশকাল, ভাদ্র, ১৩৩০। সন্দেহ নেই, অনুষ্ঠানপত্রটি সাহানা দেবী কথিত এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ‘বিসর্জন’ নাটকের। অনুষ্ঠানপত্রে উল্লেখ এগারোটি গানের। সাহানা দেবী কথিত দশটি গান নয়। এর মধ্যে ‘ওগো পুরবাসী’ গানটি নেই। বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘বিসর্জন’ নাটকের পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, “এ অভিনয়ে যে নূতন গানগুলি যোগ করা হয়, মন্দিরের স্বচ্ছন্দচারিণী ভৈরবী বেশে সেগুলি গান করেন শ্রীমতী সাহানা দেবী— কখনো বা নেপথ্যেই গাওয়া হয়।”

যে কথা দীর্ঘ চার দশক আগে সাহানাদির কাছে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, ‘বসন্ত’ গীতিনাট্যের সেই অভিনয় (১৯২২) শতবর্ষ পেরিয়েছে গত বছরে। ‘বিসর্জন’ নাটকের (১৯২৩) সেই অভিনয়ের শতবর্ষ এ ব???ছর।

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে