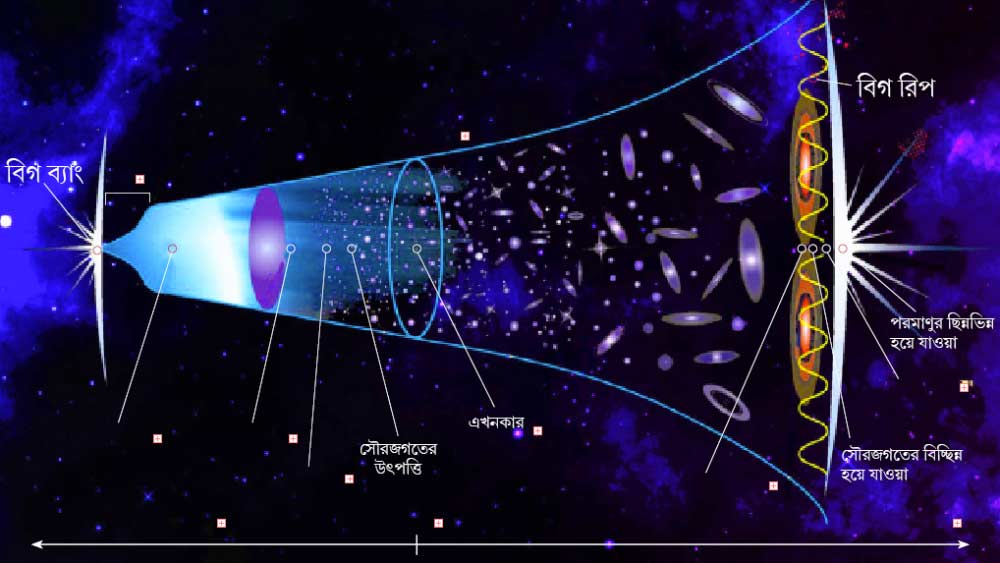

কাল-চিত্র: পরমাণুর জন্ম থেকে পরমাণুর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের গতিপথ, যার শেষেই পৃথিবীর বিস্ফোরণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

মৃত্যু উপত্যকা। সার্থক নাম। সেই কবে কোন সময়ে মানুষ ও দিক পানে ছুটত। সোনা পাওয়ার লোভে। গোল্ড রাশ। অলীক সন্ধানে গিয়ে মারাও যেত। সেই থেকে ক্যালিফর্নিয়ার ওই জায়গাটার নাম ডেথ ভ্যালি। সম্প্রতি আবার খবরে। এক রেকর্ডের সুবাদে। রেকর্ড? হ্যাঁ, তা-ই। ওখানেই সম্প্রতি দেখা গেছে সবচেয়ে গরম। ৫৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় চারশো বছর আগে থার্মোমিটার আবিষ্কারের পর আর কখনও কোনও জায়গায় এত গরম পড়েনি। স্থানীয় মানুষজনের মতে, ঘর থেকে বেরোনো দায়। বেরোলে দাবদাহে গা পুড়ে যাচ্ছে। মুখমণ্ডলে মনে হয় অনেকগুলো হেয়ার ড্রায়ারের গরম হাওয়া এসে লাগছে। দুঃসহ পরিস্থিতি! গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

ওয়ার্মিং উসকে দিল ভাবনা। ভবিষ্যতের ভাবনা। সে ভবিষ্যৎ হতে পারে দূরের, বহু দূরের। কোটি কোটি বছর পরের। কিন্তু তেমন দিনও তো এক দিন আসবে। আসবেই। বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত। আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট ১৯২০ সালে তাঁর ‘ফায়ার অ্যান্ড আইস’ কবিতায় লিখেছিলেন, ‘সাম সে দ্য ওয়ার্ল্ড উইল এন্ড ইন ফায়ার,/ সাম সে ইন আইস./ ফ্রম হোয়াট আই’ভ টেস্টেড অব ডিজ়ায়ার/ আই হোল্ড উইথ দোজ় হু ফেভার ফায়ার./ বাট ইফ ইট হ্যাড টু পেরিশ টোয়াইস,/ আই থিঙ্ক আই নো এনাফ অব হেট/ টু সে দ্যাট ফর ডেস্ট্রাকশন আইস/ ইজ় অলসো গ্রেট/ অ্যান্ড উড সাফাইস’। মানে কবির পছন্দ বলে কিছু নেই। তাঁর কাছে পৃথিবীর এন্তেকাল আগুনে হোক বা বরফে, কিছু এসে যায় না।

কবি বাস করেন কল্পনার জগতে, বিজ্ঞানী গণনার। আর সেই গণনা বলছে, আগুনেই শেষ হবে পৃথিবী। কার আগুন? সূর্যের। যে কোনও নক্ষত্রের মতোই সূর্যের জ্বালানি হল হাইড্রোজেন। তার ভান্ডার অফুরান নয়, তা ৫০০ কোটি বছর পর শেষ হবে এক দিন। তখন? হ্যাঁ, তখন সূর্যের যে দশা হবে, তা বিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘লাল দৈত্য’। দৈত্যাকৃতি হবে সূর্যের কলেবর। এত বড় যে, তার পরিধি বুধ গ্রহের কক্ষপথ ছাড়িয়ে শুক্রগ্রহের কক্ষপথ গ্রাস করবে। এত কাছে সূর্যের তাপে ঝলসে যাবে পৃথিবী! প্রাণ টিকবে না এই গ্রহে। শুকনো পাথর হয়ে যাবে এই পৃথিবী। তার ঢের আগে— আজ থেকে ২০০ কোটি বছর পর— তাপমাত্রা এত বাড়বে যে, এই গ্রহে প্রাণীর বেঁচে থাকা মুশকিল হবে।

ভুল বলেছিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অন দ্য ওরিজিন অব স্পিশিজ়’-এ লিখেছিলেন, ‘যে হেতু আজ পৃথিবীতে সমস্ত জীব কামব্রিয়ান যুগের (আজ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগের) জীবের সরাসরি বংশধর, তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, বংশগতির ধারা এক বারও নষ্ট হয়নি।... সুতরাং, আমরা জোর দিয়ে তাকাতে পারি প্রাণের অনেক দূর সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।’ অ-নে-ক-দূ-র মানে কত দূর? ডারউইন হয়তো বোঝাতে চাইছিলেন অনন্ত কাল। হায়, তিনি জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ নন। পদার্থবিদ হলে আর নক্ষত্রের জীবনকাহিনি জানা থাকলে, তিনি হয়তো অমন ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না।

সমালোচকরা এ কথা শুনে চটবেন। তাঁরা বলবেন, শুধু পৃথিবীতেই প্রাণ আছে, তা কোথা থেকে জানা গেল? অন্য কোথাও প্রাণের সাড়া এত দিন পাওয়া যায়নি বটে, তবে খোঁজ কি শেষ হয়েছে? কে বলতে পারে, প্রাণ লুকিয়ে আছে ব্রহ্মাণ্ডের এমন প্রান্তে, যেখানে খোঁজ করে দেখা হয়নি এত দিন, বা এখনকার প্রযুক্তি দিয়ে খোঁজ সম্ভব নয়। পৃথিবীর কী হল না হল, তাতে সেই সব জায়গার প্রাণের তো কিছু এসে যায় না। অথবা পৃথিবী তো ধ্বংস হবে ৫০০ কোটি বছর পর। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেতে সে এই সুজলা সুফলা বাসভূমি ত্যাগ করবে। ঘর বাঁধবে অন্য কোনও গ্রহে। সূর্যের চৌহদ্দির বাইরে অন্য কোথাও। অন্য কোনও নক্ষত্র-আবর্তনকারী গ্রহে।

বিজ্ঞানীরা খতিয়ে দেখেছেন সেই সম্ভাবনাও। তেমন অনেক বিজ্ঞানীর মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন দু’জন। আমেরিকায় কেস ওয়েস্টার্ন রিজ়ার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক, লরেন্স ম্যাক্সওয়েল ক্রাউস এবং গ্লেন ডেভিড স্টার্কমান। ব্রহ্মাণ্ডের কোনও প্রান্তে প্রাণের টিকে থাকা সম্ভব কি না, তা ফিজ়িক্সের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন ওঁরা। খতিয়ে দেখে যা পেয়েছেন, তা হতাশাব্যঞ্জক। যদি প্রাণের বাস হয় গ্রহে (আর কোথায়ই বা তা হতে পারে?), আর যদি সেই গ্রহ প্রদক্ষিণ করে চলে কোনও নক্ষত্র (তা ছাড়া তার উপায় কী?), তা হলে এই ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও প্রাণ টিকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রাণের টিকে থাকতে দরকার এনার্জি। আর, গ্রহ নয়, নক্ষত্র হল এনার্জি সাপ্লায়ার। এই পৃথিবীতে যেমন প্রাণীর খাওয়া-শোয়া-বসার এনার্জি-খরচ আসে সূর্য থেকে। এনার্জির জোগানদার নক্ষত্র, সেই নক্ষত্র আবার অজর-অমর নয়, তার মরণ এক অনিবার্য পরিণতি, তা হলে প্রাণ টেকে কী করে?

এই সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের ললাটলিখন মিশে আছে আর এক ভবিতব্যের সঙ্গে। কার ভবিতব্য? খোদ ব্রহ্মাণ্ডের। কী লেখা আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যে? তা কি অমর, নাকি তা-ও মরবে এক দিন? মরলে, কী ভাবে আসবে সেই মৃত্যু? মরণচিন্তা— যাকে ধর্মে বলা হয় ‘এসক্যাটোলজি’— তা এখন বিজ্ঞানেও ঢুকে পড়েছে। সায়েন্টিফিক এসক্যাটোলজি এখন একটা বড় চর্চা।

বিজ্ঞান-গবেষণা বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে একটা ব্যাপার দেখে। বিজ্ঞান চায় অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে। গাছ থেকে আপেল কেন মাটিতে পড়ে, অ্যাটম বোমায় কী ঘটে ইত্যাদি। কিন্তু ওই ব্যাপারটা কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা হল একটা যোগাযোগ। অতীন্দ্রিয় যোগাযোগই বলা যায় সেটিকে। কী বলতে চাইছি, উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে।

এই ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণ যেন এক অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা। ধরা যাক, পরমাণুর কণা ইলেকট্রন এবং প্রোটন। সব প্রাণীর দেহে মজুত আছে কণাদু’টো। এখন, ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ যা, তা থেকে একটু বেশি, বা একটু কম হলে কিন্তু প্রাণিদেহ তৈরি হয় না। অথবা, একটা ইলেকট্রনের ভর একটা প্রোটনের ১৮৩৬ ভাগের এক ভাগ। ইলেকট্রনের ভর যদি প্রোটনের ১৮০০ ভাগের এক ভাগ হয়, তা হলেও প্রাণিদেহ তৈরি হতে পারে না। ইলেকট্রনের চার্জ কেন ওই পরিমাণ, একটু বেশি বা কম নয়, অথবা তার ভর কেন প্রোটনের ১৮৩৬ ভাগের এক ভাগ, কম বা বেশি নয়, সে সব ব্যাখ্যা করতে পারে না বিজ্ঞান। না-পারায় এক প্রিন্সিপল বা নীতির জন্ম হয়েছে। অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল।

‘অ্যানথ্রপস’ মানে মানুষ। সেই থেকে অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল। মানবিক নীতি। ইলেকট্রনের চার্জ বা ভর কেন ও রকম, অন্য রকম নয়? এই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ— প্রাণ— আছে বলে। ইলেকট্রনের চার্জ বা ভর অন্য রকম হলে এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকত না।

অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল যে সব বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন, তা কিন্তু নয়। অনেকে উল্টো যুক্তি খাড়া করেন। ইলেকট্রনের ভর বা চার্জ কেন ও রকম, সে ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলে দেন, ওগুলো ও রকম বলেই ব্রহ্মাণ্ড প্রাণ ধারণ করতে পেরেছে। ব্যাপারটা যেন শুক্রগ্রহে প্রাণী নেই আর পৃথিবীতে আছে— গোছের ব্যাপার। শুক্রে তাপ বেশি, জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে না, তাই ওখানে প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। পৃথিবীতে তাপমাত্রা এমন যে, জল তরল থাকতে পারে, তাই এখানে প্রাণের বাড়বাড়ন্ত। পৃথিবীতে প্রাণী আছে বলে জল তরল, নাকি জল তরল বলে প্রাণী আছে?

ইলেকট্রনের চার্জ বা ভর তো একটা উদাহরণ। ও রকম উদাহরণ আরও অনেক আছে। ওগুলোকে বলে ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্ট। ওগুলোর যা মান, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অথচ, ওগুলোর মান এক চুল এ দিক-ও দিক হলেই আর ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ আসে না। সব দেখে শুনে এ বছর প্রয়াত মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান জন ডাইসন একদা বলেছিলেন, “দি ইউনিভার্স নিউ উই ওয়্যার কামিং।’ ব্রহ্মাণ্ড জানত আমরা— মানে প্রাণ— আসছি। প্রাণের বাসভূমি হিসেবে ব্রহ্মাণ্ড নিজেকে তৈরি করছিল। প্রাণের সঙ্গে মহাবিশ্বের যে একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ (অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল) আছে, সেটা ডাইসন মানেন।

বিশ্বাস বড় বস্তু। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরাও এর থেকে মুক্ত নন। বিশ্বাস তৈরি হয় বাল্যে। ডাইসনের বাবা-মা ব্রিটিশ। কলেজ জীবন পর্যন্ত কেটেছে ইংল্যান্ডে। ধর্মভীরু নন, তবে ধর্মবিশ্বাসকে রিচার্ড ডকিন্স বা ড্যানিয়েল ডেনে-র মতো বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একেবারে নস্যাৎ করেন না। ধর্মের মধ্যেও যে কিছু ভাল উপাদান আছে, তা বিশ্বাস করেন।

আর এক জন বিজ্ঞানী। স্টিভেন ওয়েনবার্গ। নোবেলজয়ী। ছোটবেলায় আত্মীয়দের রোগে ভুগে মরতে দেখেছেন। বিশ্বাস করেন না ধর্মের মধ্যে ভাল কিছু থাকতে পারে। অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল ওঁর দু’চক্ষের বিষ। এ হেন ওয়েনবার্গ ১৯৭৭ সালে একটি বই লিখেছিলেন। ‘দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস: আ মডার্ন ভিউ অব দ্য ওরিজিন অব দি ইউনিভার্স’। ব্রহ্মাণ্ডের জন্মবৃত্তান্ত। বিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে সব কিছু। বইতে একটা লাইন লিখে ওয়েনবার্গ সকলের চক্ষুশূল হন— ‘দ্য মোর দি ইউনিভার্স সিমস কমপ্রিহেনসিব্ল, দ্য মোর ইট অলসো সিমস পয়েন্টলেস।’ প্রাণের লালন-পালন মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য? ব্রহ্মাণ্ডের কোনও উদ্দেশ্য নেই।

ওয়েনবার্গের দাবি শুনে চটে যান ডাইসন। ওই ১৯৭৭ সালেই ‘কোয়ার্টারলি জার্নাল অব দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি’-তে বেরোয় সায়েন্টিফিক এসক্যাটোলজির সাড়া জাগানো পেপার। ‘পসিব্ল আল্টিমেট ফিউচার অব দি ইউনিভার্স’। ছ’পৃষ্ঠার সে প্রবন্ধের লেখক জামাল নজরুল ইসলাম। তখন যিনি ইংল্যান্ডে গবেষক-অধ্যাপক। ২০১৩ সালে প্রয়াত এই বিজ্ঞানী শেষ জীবনে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যা-ই হোক, জামালের ওই পেপার ডাইসনকে প্রেরণা জোগাল ‘রিভিউজ় অব মডার্ন ফিজ়িক্স’ জার্নালে ১৪ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ লেখায়। ‘টাইম উইদাউট এন্ড: ফিজ়িক্স অ্যান্ড বায়োলজি ইন অ্যান ওপেন ইউনিভার্স’।

ওয়েনবার্গের মতো হতাশার কথা শোনালেন না ডাইসন। লিখলেন, ‘আমার ভবিষ্যৎ-গণনা যদি ঠিক হয়, তা হলে ফিজ়িক্স এবং বায়োলজির পরিধি কোথাও শেষ হবে না। ভবিষ্যতে যত দূরেই যাই না কেন, নতুন নতুন ঘটনা ঘটেই যাবে, নতুন খবর আসবে, নতুন জগতের খোঁজ মিলবে। স্মৃতি, চেতনা ও জীবনের ঝাঁপি ক্রমশ স্ফীত হবে।’ কী হবে সে দূর ভবিষ্যতে? বুদ্ধিমান মানুষ পাল্টে ফেলবে নিজেকে। সে চলে যাবে যন্ত্রের আরও কাছাকাছি। সেই যন্ত্র-মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তার এনার্জির চাহিদা। মানে, তার খাওয়া, শোয়া, বসায় কতটা এনার্জি লাগবে, সেটা। আর, কম এনার্জিতে বেশি কাজ করে ফেলার ক্ষমতা। ভবিষ্যতের যন্ত্র-মানুষ দেবে লম্বা ঘুম। চলবে এ ভাবে। ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান প্রাণী বংশবৃদ্ধি করে টিকে থাকবে অনাদি-অনন্তকাল!

হায়! ডাইসনের ক্যালকুলেশনের আজ আর কোনও দাম নেই। নতুন আবিষ্কারে তা পুরনো হয়ে গেছে। কেন? তা ব্যাখ্যা করা দরকার।

বিজ্ঞানীরা এক সময় বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-মৃত্যু লয়-ক্ষয় নেই। তা অজর-অমর। স্টেডি স্টেট থিয়োরি। ব্যাপারটা কল্পনা করা একটু কঠিন। মানুষ কোনও জিনিসকে জন্মাতে এবং মরতে দেখে। জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, এমন জিনিস দেখা যায় না। যা হোক, অজর-অমর বিশ্বে প্রাণের বিধিলিপি নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না। প্রাণ গড়িয়ে গড়িয়ে চলত ক্রমশ উন্নত হয়ে। গোল বাধল স্টেডি স্টেট থিয়োরি পরিত্যক্ত হয়ে।

ধ্বংসপ্রাপ্তি: শেষের সে দিন কি হতে পারে এমনই ভয়ঙ্কর? (কাল্পনিক চিত্র)

বিজ্ঞানে থিয়োরি পরিত্যক্ত হয় কথায় নয়, কাজে। ৩০০ বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনাকে পথ দেখিয়েছেন আইজ়্যাক নিউটন। গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা গ্যালাক্সির মধ্যে নক্ষত্রের চলন ব্যাখ্যা করেছে তাঁর আবিষ্কৃত সূত্র। কিন্তু এক সঙ্গে অনেক গ্যালাক্সির চলন তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখন কাজে লাগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-আবিষ্কৃত জেনারেল রিলেটিভিটি। ১৯১৫ সালে আবিষ্কৃত ওই তত্ত্ব স্টেডি স্টেট থিয়োরিকে প্রথম বড় ধাক্কা। কারণ ওই তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনীয় নয়। তা হয় সঙ্কুচিত হচ্ছে, না হয় প্রসারিত হচ্ছে। তা দেখে আইনস্টাইন বিমর্ষ হলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব অপরিবর্তনীয়। তাই আইনস্টাইন গোঁজামিল দিলেন তাঁর জেনারেল রিলেটিভিটির ফর্মুলায়। আমদানি করলেন এমন জিনিস, যা ব্রহ্মাণ্ডকে সঙ্কোচন থেকে বাঁচাবে। মানে তার প্রসারণ ঘটাবে। পরে ১৯২০-র দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখলেন, গ্যালাক্সিগুলো একে অন্যের চেয়ে দূরে সরে গিয়ে মহাবিশ্ব সত্যিই প্রসারিত হচ্ছে। তখন আইনস্টাইন ওই গোঁজামিল দেওয়াকে ‘জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’ আখ্যা দিলেন। প্রসারিত হচ্ছে, মানে ব্রহ্মাণ্ড অতীতে সঙ্কুচিত ছিল। ছিল বিন্দুবৎ। তা থেকে বিস্ফারিত হয়ে এত সব। হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, ১,৩৭০ কোটি বছর আগে ঘটেছিল সেই মহাবিস্ফোরণ। যা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। মহাবিস্ফোরণ মানে প্রচণ্ড তাপ। মহাবিশ্ব আকারে বেড়েছে। ১,৩৭০ কোটি বছর পর, সে প্রচণ্ড তাপের কিছুমাত্র তো অবশিষ্ট থাকবে। তা গেল কোথায়? ১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত হল সে অবশিষ্ট তাপও। যে দুই বিজ্ঞানী তা আবিষ্কার করলেন, তাঁরা ১৯৭৮ সালে পেলেন নোবেল প্রাইজ়। তত দিনে নতুন তত্ত্বের একটা নাম হয়ে গিয়েছে। বিগ ব্যাং থিয়োরি।

বিগ ব্যাং-এর পর ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, উল্টো দিকে কাজ করছে গ্র্যাভিটি। গ্যালাক্সি-গ্যালাক্সির আকর্ষণে সে ব্রহ্মাণ্ডকে সঙ্কুচিত করতে চাইছে। আকাশের দিকে ঢিল ছুড়লে যেমন তা মাটিতে ফিরে আসে। তা হলে এক মহাবিস্ফোরণ এবং সেই সূত্রে প্রসারণ দিয়ে শুরু হলেও, সেই প্রসারণের হার কমে আসা উচিত। তার পর এক সময় প্রসারণ একেবারে বন্ধ হয়ে উল্টে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন শুরু হয়ে উচিত। বিগ ব্যাং-এর বদলে এ বার বিগ ক্রাঞ্চ। প্রসারণের পর সে রকম সঙ্কোচনের পালা আসবে কি না, তা নির্ভর করবে ব্রহ্মাণ্ডে কতটা পদার্থ আছে, তার ওপর। পদার্থ কম থাকলে চিরকাল প্রসারণ, বেশি থাকলে প্রসারণ এক সময় থেমে গিয়ে সঙ্কোচন শুরু। ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্য নির্ভর করবে তার পদার্থের পরিমাণের ওপর। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের হার কমে আসছে কি না, সেটা পরীক্ষা করতে নামেন দু’দল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১৯৯০ দশকের গোড়ায়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। যা দেখেন, তাতে দু’দলেরই চক্ষু চড়কগাছ! দেখা যায়, ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের হার কমছে না, বরং তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিস্ময়কর ওই আবিষ্কারের জন্য দু’দল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মধ্যে তিন জন নোবেল প্রাইজ় পান ২০১১ সালে। ১৯৯৮ সালে আবিষ্কারে তাই অনেকের মনে পড়ল আইনস্টাইনের গোঁজামিলের কথা। গোঁজামিল দিয়ে তো তিনি ঠিকই করেছিলেন।

১৯৯৮ সালের আবিষ্কারের পর এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের— মায় একেবারে ব্রহ্মাণ্ডেরই— ভবিতব্য নতুন করে ভাবছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। প্রসারণের হার যদি কমার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে, তা হলে আর বিগ ক্রাঞ্চ ঘটবে কী করে? সে সম্ভাবনা বাতিল করে ভাবতে হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য ললাটলিখন। তা হতে পারে ‘হিট ডেথ’ অথবা ‘বিগ ফ্রিজ়’। বিগ ব্যাং-এ জন্মের সময় ব্রহ্মাণ্ড ছিল বিন্দুবৎ, তাপ প্রচণ্ড। তার পর মহাবিশ্ব যত আয়তনে বেড়েছে, কমেছে তার উষ্ণতা। ‘হিট ডেথ’ বা ‘বিগ ফ্রিজ়’ হল সেই দশা, যখন ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হয়ে তাপমাত্রা হবে খু-উ-ব কম। কাজ করতে চাই এনার্জি। তাপ। যদি সেই তাপই না থাকে, তবে আর কোন কাজ হবে? গ্যালাক্সির মধ্যে নক্ষত্ররা একটা আর একটার থেকে এত দূরে সরে যাবে যে, কোনও তারা জীবনান্তে তার সব পদার্থ মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার পর সে সব জমাট বেঁধে আর নতুন নক্ষত্র তৈরি হবে না। গ্যালাক্সি বাঁচবে না। প্রাণ তা হলে কোথায়?

ব্রহ্মাণ্ড আরও প্রসারিত হলে? হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ডের সেই মৃ্ত্যুকে বিজ্ঞানীরা বলেন ‘বিগ রিপ’। মহা ছিন্নভিন্ন দশা। প্রসারণের কাছে গ্র্যাভিটি সম্পূর্ণ পরাজিত। নক্ষত্রেরা যাবে দিগ্বিদিকে হারিয়ে। সে সব বেঁধে রাখতে পারবে না প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলোকে। এমনকি অন্তিম দশা পরমাণু যে সব কণা দিয়ে তৈরি, তারাও হবে ছিন্নভিন্ন। প্রাণ, চেহারা তার যা-ই হোক, সে তো পরমাণু দিয়ে গড়া হবেই। সেই পরমাণুই যদি না থাকে, তবে প্রাণের কী বাকি রইল?

নক্ষত্রের আরও এক নাটকীয় মৃত্যুর কথা কল্পনা করছেন বিজ্ঞানীরা। ‘ভ্যাকুয়াম ডিকে’। শূন্যতার ক্ষয়। ব্যাপারটা কী? স্টিফেন উইলিয়াম হকিং বড় বিজ্ঞানী ছিলেন, কারণ তিনি অঙ্ক কষে অসম্ভবকে সম্ভব প্রমাণ করেছিলেন। ব্ল্যাক হোল, যা আলোও গিলে খায় বলে আমরা জানি, তা থেকে এক বিকিরণ বেরোয়, প্রমাণ করেছিলেন হকিং। আরও দেখিয়েছিলেন, বিকিরণে তিলে তিলে ক্ষয় পায় ব্ল্যাক হোল। শেষে উবে যায়। উবে যাওয়ার সময় যদি কোনও গোলমাল হয়, তা হলে সেখান থেকে শূন্যতার এক বুদ্বুদ ছড়াবে। ছড়াবে আলোর বেগে। আর সে বুদ্বুদ ছড়ানোর সময় গ্রাস করবে ব্রহ্মাণ্ডকে। কী সাঙ্ঘাতিক!

ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু যে পথেই আসুক, বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তা আসবে আবার ২০,০০০ কোটি বছর পরে। তা হোক, তবু সেই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে পরিত্রাণ নেই মহাবিশ্বের। প্রাণ? তাও মুছে যাবে এক দিন। মনে পড়ছে ১৯৩০ সালে লেখা ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যর জেম্স হপউড জিন্স এর লেখা ‘দ্য মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স’ বইটির কথা। শেষের সে দিনের কথা ভেবে স্যর জেম্স বেদনাভরা চিত্তে লিখেছিলেন, ‘যেন আমরা কোনও দিন ছিলাম না!’