ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় লেখা বেরোল বটে, নামটি বেরোল না। আড়ালে থাকা সেই ছোট্ট মেয়েই পরে রূপে গুণে বিদ্যায় কর্মে জয় করল বঙ্গসংস্কৃতির পরিসর। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

অগস্ট ১৩, ১৯৬০— আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দেখছি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর প্রয়াণ সংবাদ, শান্তিনিকেতন থেকে সংবাদদাতা লিখছেন: “বাংলা দেশের সংস্কৃতি-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এই কলাশাস্ত্রপারঙ্গমা বিদগ্ধা মহিলার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সংস্কৃতির তীর্থভূমি ঠাকুর-বাড়ীর এক গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিল।” খবরের উপশিরোনাম— ‘রুচি-শুচি সংস্কৃতির দ্যুতি-ভাস্বর জীবনের অবসান’। সাধু ভাষায় লেখা এই খবরের পাশেই চলিত ভাষায় লেখা আর একটি সংবাদ-স্তম্ভ, সেখানে লেখা: “সেকাল আর একাল, এই দুই কূলের তিনি ছিলেন একটি সেতু, একটি সাঁকো। সেকালের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল তারই মধ্যস্থতায়... আমাদের কাছে যে-পরিবারের পরিবেশের কথা অনেকটা কিংবদন্তীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইন্দিরা দেবী দীর্ঘ একটি সময় অতিক্রম করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন সেই পরিবেশের প্রতিনিধি রূপে।”

এ যে কতখানি ঠিক কথা, বোঝা যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর জীবনটা দেখলে। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি— এবং ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বৌদের গড় জীবনকালের বিপ্রতীপে তাঁর ব্যাপ্ত বিস্তৃত জীবনকাল বিশ শতকের রবীন্দ্রচর্চাকারীদের জন্য এক আশীর্বাদের মতো। জোড়াসাঁকোর মেয়ে (যদিও বেশি থেকেছেন জোড়াসাঁকোর বাইরে, কলকাতার নানা বাড়িতে), মহর্ষির নাতনি, সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর মেয়ে, রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি, অবনীন্দ্রনাথ-প্রতিভা-সরলার তুতো বোন, প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী— এই প্রধান এবং আরও বহু অপ্রধান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কসূত্রে বাঁধা যিনি, যাঁর লেখায় কথায় ফুটে উঠেছে এই সমস্ত সম্পর্কের সুতোয় গাঁথা বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিরাট বিস্ময়কর কালপর্ব, তিনি চলে গেলে সত্যিই তো মনে হবে ‘ঊনবিংশ ও বিংশ— এই দুই শতকের যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেল’, যেমন লেখা হয়েছিল ১২ অগস্ট তাঁর প্রয়াণের পরের দিনের কাগজে?

সাতাশি বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)। এই একুশ শতকের উৎসাহীজনেরও পরম সৌভাগ্য, ঠাকুরবাড়ির লেখালিখির পরিবেশের প্রতি সুবিচার করে, আত্মকথা, অনুবাদ, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র মিলিয়ে ইন্দিরা যা কিছু লিখে গিয়েছেন সে সব বহুলাংশে পরিচিত এবং সহজলভ্য, অন্তত প্রধান কাজগুলি। এক ‘স্মৃতিসম্পুট’ আর ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’-র জন্যই তিনি চিরপ্রণম্য, ‘রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম’ লেখাটির জন্য তাঁকে মাথায় তুলে রাখা যায়, আর বিয়ের আগে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ— প্রেমের প্রকাশে মননের আলোয় ঝকঝকে— বাঙালির পত্রসাহিত্যের প্রসাদগুণের দুর্দান্ত নমুনা। তবু জীবন তো স্রেফ লেখাজোখা নয়। যা কিছু লিখে যাননি তিনি, করে গিয়েছেন কাজে। সে কাজ কখনও শৌখিন অনুবাদের, কখনও রুটিনমাফিক সেলাই-ফোঁড়াইয়ের, আর পরিণত বয়সের অনেকটা সময় রবীন্দ্রগানের সম্যক রক্ষণের: স্বরলিপি তৈরি, স্বরলিপি লিখে রাখা, গান শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ ধারাটিকে ঠিক পথে বইয়ে দেওয়ার বিরাট চ্যালেঞ্জ নেওয়া এবং সফল হওয়া, অন্তত সে কালে। রবীন্দ্রনাথের গানের ‘ভান্ডারি’ হিসাবে দিনেন্দ্রনাথ তথা দিনু ঠাকুরের নামটি পরিচিত, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দু’টি দশকে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ভাবনা পরিকল্পনা এবং কাজের গভীরতা ও আয়তন দেখলে তাঁকে রবীন্দ্রগানের ‘কান্ডারি’ বললে তা অত্যুক্তি মনে হয় না মোটেই।

‘শুভক্ষণে হেরো গো চোখে’

আশুতোষ কলেজ হল-এ এক সংবর্ধনা সভায়

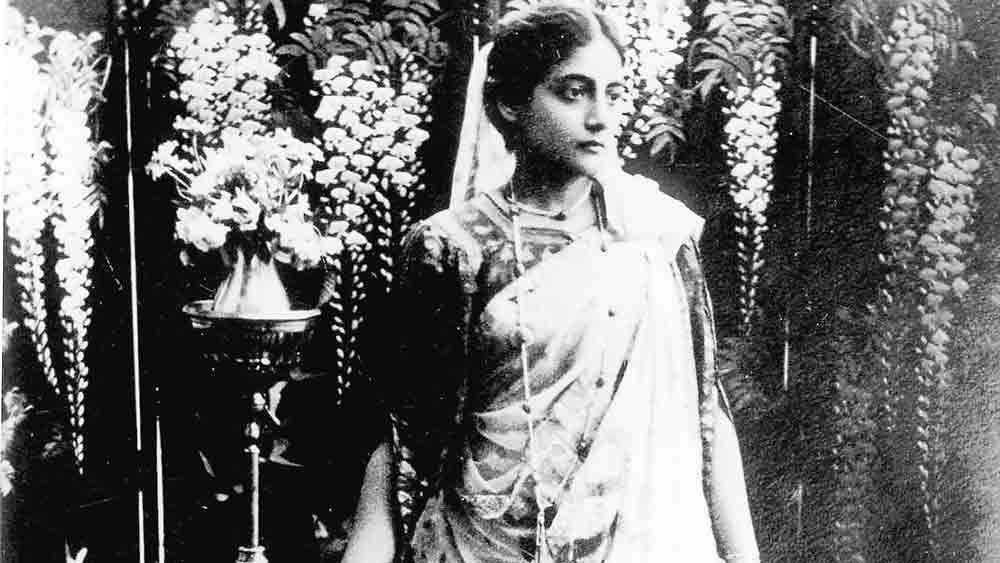

‘বাল্মীকিপ্রতিভা’-র মঞ্চায়নে এক বার লক্ষ্মী সেজেছিলেন ইন্দিরা। কী-ই বা তখন বয়স। বাল্মীকির ভূমিকায় তাঁর রবিকাকা, যাঁর গায়ন ও অভিনয়খ্যাতির কথা সে দিনের ছোট মেয়েটি লিখেছেন বড় হয়ে। দু’জনের অভিনয়দৃশ্যের ছবিটিও বিখ্যাত, আর ঠাকুরবাড়ির অভিনয়দক্ষ গুরুজন ও অনেক করিতকর্মা ছোটদের পাশে তাঁর নিজের দুর্বল অভিনয়ক্ষমতা নিয়ে রগড়ও: লক্ষ্মীর একমাত্র গান ‘কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে’র শেষ লাইন ‘আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে’ গাওয়ার সময়ে তাঁর অভিনয়ের ভাব-ভঙ্গি দেখে তুতো বোন অভিজ্ঞা বলেছিল, “মনে হয় যেন পেট কামড়াচ্চে!” অল্প সময়ের দৃশ্য, একটি মাত্র গান, তার অভিনয় যেমনই হোক, ইন্দিরাকে লক্ষ্মী সাজানোর কারণ তার লক্ষ্মীশ্রী, বললে ভুল হবে কি? রূপে-ব্যক্তিত্বে অতুলনীয়া ঠাকুরবাড়ির বৌ জ্ঞানদানন্দিনী, তাঁর মেয়েটিও দেখতে বড় সুন্দর। “কালো চুল, কাটা মুখ, বড় চোখ, সাফ রঙ,” স্মৃতিকথায় নিজেই লিখেছেন ইন্দিরা। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ: “সে নিজেও সেটা জানে।... ছোটোবেলায় একবার তাকে শাড়ি ও আল্তা পরিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব’লে একটা চৌকিতে ব’সে, আর-একটা চৌকিতে পা তুলে দিয়ে ব’সে রইল। কিছুতে উঠতে চায় না।” তৎকালীন বম্বে প্রদেশে কর্মরত ছিলেন বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এখনকার দক্ষিণদেশের বিজাপুরের এক ছোট শহরে জন্মানো মেয়েকে বাড়ির দাই-দাসীরা ডাকত ‘বিবি’ নামে, সেই ডাকনামটাই রয়ে গেল আজীবন। বি, বিবি— নানা রূপে, রবীন্দ্রনাথ ‘বব’-ও ডাকতেন। মা আর দাদার সঙ্গে শৈশবেই বিলেত ঘুরে আর থেকেও এসেছে মেয়ে, সে দিক থেকে দেখলে বিবিয়ানা আর মেমসাহেবি, দুই-ই তার চেনা জগৎ। তবু এই দুইয়ের পারে সে হয়ে উঠল ঠাকুরবাড়ির লক্ষ্মীশ্রীর প্রতিভূ।

বালিকা ইন্দিরার রূপ-কথা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে থাকবে সেকেলে কলকাতায়। প্রমথ চৌধুরীর ‘আত্মকথা’-য় সেই সরেস ঘটনাটি তো মিথ্যে নয় কোনও মতেই। ১৮৮৪ সালের সরস্বতী পুজোর দিন, প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণ দিকের মাঠে পৌঁছে প্রমথনাথ দেখা পেলেন এক বন্ধুর, গাছতলায় শুয়ে আছে সে। তার মুখেই জানা গেল, অ্যালবার্ট হল-এ বক্তৃতা করতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গে তাঁর এক বালিকা ভাইঝি। “চলো না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।” বন্ধুর অনুরোধ যখন ঠেলছেন ক্লান্ত প্রমথনাথ, সে ছাড়লে মোক্ষম অস্ত্রটি: “রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না-শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চলো। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।” প্রমথকে কিন্তু ভোলানো যায়নি তাতেও: “পরের বাড়ির খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।” রূপবতী সেই ‘খুকি’র সঙ্গেই পরে বিয়ে হয় পাবনার হরিপুরের চৌধুরী বংশের ছেলেটির, ‘আত্মকথা’-য় এ ঘটনাটি লেখার শুরুতে তাঁর মন্তব্য: “আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করিনি। সেই দু-জনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী।” সে দিনের সেই অনিচ্ছুক তরুণেরই পরে অকপট স্বীকারোক্তি: “ঠাকুর পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি।” লোরেটো হাউসে পড়তেন ইন্দিরা, স্কুলের গেটের উল্টো দিকে মাঠে অন্য এক তরুণ দর্শনেচ্ছু দাঁড়িয়ে থাকতেন, নীরব। সে কথা জানতে পেরে বাড়িতে বেশ কৌতুকের আবহ, ইন্দিরার ‘রবিকাকা’ গানই লিখে বসলেন এক, ‘মায়ার খেলা’য় প্রমদার মুখে বসানো সে গান— ‘সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে,/... মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।’ জীবন এক আশ্চর্য নাগরদোলা, অনেক বছর পর সে দিনের সেই নীরব যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর, কথাও— শান্তিনিকেতনে। দু’জনেই অশীতিপর তখন!

‘তুই রে ঊষার আলো’

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রভাতসংগীত’-এর উৎসর্গপত্রে লেখা: ‘শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী/ প্রাণাধিকাসু/ রবিকাকা’। প্রাণাধিক হয়ে উঠতে যোগ্যতা লাগে বইকি, যে যোগ্যতার পরীক্ষায় ইন্দিরা বড় হয়ে উঠতে উঠতে সসম্মান উত্তীর্ণা। তাঁর কাকা নানা জায়গা থেকে চিঠি লেখেন তাঁকে— এমনকি কবিতা-চিঠিও— তিনিও সে সব চিঠি শুধু গুছিয়েই রাখেন না, সংরক্ষণ করেন রীতিমতো, দুটো মোটা খাতায় পরে লিখে রাখেন সেই সব চিঠির বয়ান। সেই তো অমূল্য ‘ছিন্নপত্রাবলী’-র হয়ে ওঠা’র ইতিহাস! আর এত লোক থাকতে কিংবা ঠাকুরবাড়ির এত প্রতিভাবান যোগ্য মানুষ, এমনকি পরের প্রজন্মের এত ঝলমল নাম থাকতে এক ইন্দিরাকেই যে লেখেন, “তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় হয়নি।... যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।” এই সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতা তথা প্রেরণারূপিণী হতে পারেন একমাত্র ইন্দিরাই, হেমেন্দ্রনাথ-কন্যা প্রতিভা বা স্বর্ণকুমারী-তনয়া সরলাকে মাথায় রেখেও এ কথা বলা যায়। এই মেয়েটি ছোট থেকে দেশ-বিদেশ দেখেছে, প্রাণ-মন দিয়ে আহরণ করেছে বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা, তার আধুনিকমনস্ক মা-বাবা তাকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান ও গৃহ দুয়েরই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-সারাৎসার আত্মস্থ করার সুযোগ। প্রতিভাধর কাকা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভাইঝির মানস-প্রবণতা বইছে সারস্বত সাধনপানেই, তাই জন্মদিনে সস্নেহ তাঁকে উপহার দেন একটি দোয়াতদানি, পিয়ানোর মতো গড়ন। সঙ্গে লেখা দু’ছত্র: “স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত/ চোখে যদি দেখা যেত রে,/ বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে/ বল দেখি দিত কে তোরে।” আর এক কাকা, নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সব বাদ্যযন্ত্র আর গানের বই ইন্দিরাকে দিয়ে গিয়েছিলেন ইচ্ছাপত্রে, লিখে গিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। জ্যোতিকাকার আঁকা স্কেচেও অমর হয়ে আছেন তাঁর ভাইঝি।

ঠাকুর বংশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি এ ডিগ্রিধারী ইন্দিরা। এবং বাড়ি বসে ইংরেজিতে অনার্স আর ফরাসি ভাষা নিয়ে পড়ে ১৮৯২ সালে পরীক্ষায় ফার্স্ট, পদ্মাবতী স্বর্ণপদক জয়ী! তুতো দিদি সরলা তাঁর আগে গ্র্যাজুয়েট ঠিকই, কিন্তু তিনি যে ‘ঘোষাল’ বংশের মেয়ে। “১৮৮২ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র বারোজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন, ইন্দিরা তেরো নম্বর,” ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’-এ জানাচ্ছেন চিত্রা দেব। বাল্যেই মায়ের সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকায় জন রাস্কিনের লেখা অনুবাদ করেছিলেন ‘শ্রীমতী ইঃ’ নামের আড়ালে। পুরো নামটা প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রতিভার আড়ালের প্রয়োজন হয় না, হয়ওনি পরে। ইংরেজি আর ফরাসি দুই ভাষাতেই তুখোড় ইন্দিরার অনুবাদকাজ রয়েছে বাংলায়। দার্জিলিঙে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ করছেন সত্যেন্দ্রনাথ, “বাবার সঙ্গে আমিও অনুবাদে হাত লাগিয়েছিলুম,” লিখেছেন মেয়ে। ‘রবিকাকা’র কবিতার অনুবাদের কথা কে না জানে, তাঁর ‘জাপান-যাত্রী’ অনুবাদের ভার নিশ্চিন্তে ইন্দিরার হাতে দেওয়ার কথাও আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। প্রমথ-ইন্দিরা চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যায় দু’জনের লিপিকুশলতার পাশে ভাবনা আর বোধের গভীরতাও। সেখানে ইন্দিরা প্রমথকে প্রায়ই সম্বোধন করেন ফরাসিতে, ‘mon ami’ বলে, উল্টো দিক থেকে আসে বি, বিবি, বঁধুয়া, সখি সম্বোধন। ওমর খৈয়াম থেকে হ্যামলেট, বিজ্ঞানের সূত্র, ফরাসি সুগন্ধি... শত জগতের বিচরণ সেই চিঠির দুনিয়ায়। ইন্দিরার লেখায় দেখা পাই আশ্চর্য সব শব্দেরও: ‘বৈলাতিক’ (বিলাতি থেকে বিশেষণ), ‘ল্যাঠা’ থেকে ‘নির্ল্যাঠা’ (‘নির্ল্যাঠা স্বাস্থ্য’), ‘ওভারকোট’-এর চমৎকার বাংলা ‘উপরকোট’, ‘খিরকিচ’ (খিটিমিটি), ‘ঝিমকিনি’ (ঝিমুনি, ‘চৌকিতে এলিয়ে একটু ঝিম্কিনি’)— এমনই আরও কত।

কর্মপথে নির্ভয় গান

অল ইন্ডিয়া উইমেন’স কনফারেন্স-এ, মধ্যমণি (বসে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়)

রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন ১৯৪১-এ। স-প্রমথ ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে এলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা-ভয়ে ভীত কলকাতাকে পিছনে ফেলে, পাকাপাকি ভাবে। এই সময় থেকে আমৃত্যু শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী এবং বিশেষ করে ‘সংগীত ভবন’-এর জন্য তাঁর অবিশ্রান্ত কাজের উদ্যম, পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের তুলনা নেই কোনও। বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচীর হঠাৎ প্রয়াণের পরে, তিন মাসের জন্য উপাচার্যের কাজ সামলেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী— ১৯৫৬ সালের ২৮ মার্চ থেকে ৩০ জুন, বিশ্বভারতী-র ওয়েবসাইটের তথ্য। তাঁর পরে উপাচার্য হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দীর্ঘ জীবনের একটা ক্লান্তি আছে, কর্মহীন বিশ্রামে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতেই পারতেন। সে জায়গায় শান্তিনিকেতন দেখেছিল অন্য এক ইন্দিরাকে। তার কিছু কিছু উদাহরণ ছড়িয়ে সেই সময়ের আশ্রমিক, বিশেষত ‘সংগীত ভবন’-এর মাস্টারমশাই, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকথায়, ব্যক্তিগত উচ্চারণে। সে সব হয়তো দু’মলাটে লিপিবদ্ধ হয়নি আজও, সেই মানুষরাও চলে গিয়েছেন বেশির ভাগই। আমাদের সৌভাগ্য, অনেক কথাই লিখে গিয়েছেন স্বয়ং ইন্দিরা। ‘নারীর উক্তি’ ইত্যাদি রচনায় যদি লেখক-ভাবুক ইন্দিরা, তাঁর সম্পাদিত ‘পুরাতনী’-তে যদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথাবৃত্তের প্রচারক ইন্দিরার ছবিটি ভেসে ওঠে, তবে শেষ বেলার ‘স্মৃতিসম্পুট’-এ জেগে ওঠেন কর্মী, নেত্রী ইন্দিরা।

বিশেষত এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ড— ‘রোজনামচা বা দৈনিক লিপি’, ‘সংগীত ভবন’ অংশগুলি এই একুশ শতকের সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষক, ছাত্র ও রবীন্দ্রগানপ্রেমীরও অবশ্যপাঠ্য। দিনলিপির বয়ানে লেখা সে কালের ‘সংগীত ভবন’-এর রুটিন, শিক্ষক তালিকা, ছাত্রছাত্রীদের পারফরম্যান্স, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, মাঘোৎসব বা অন্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে কবে কোন গান হল, কে গাইল, কোন গানটা ভাল হল কি মাঝারি মানের বা খারাপ— সব কিছু। নিত্য বৈতালিক, পরীক্ষা, অনুষ্ঠানের জেরে ছাত্রছাত্রীদের গলা খারাপ হওয়ায় উদ্বিগ্ন তিনি। বই বা খাতা না দেখে ছেলেমেয়েরা গান গাইতে পারছে না, সে নিয়ে বিব্রত: “তারা তো সব সময়েই পুঁথিগতচক্ষু হয়ে থাকে, ভালো লাগে না।” আবার চট করে গান তুলে নিতে না পারা প্রসঙ্গে লিখছেন, “অলক্ষিতে অনায়াসে তার সুর ওদের কানে বসে যায় নি কেন?... এখানে তো বারো মাসে তেরো পার্বণে গান... একি কানের অক্ষমতা, না মরমের অমনোযোগিতা?” ছেলেমেয়েরা তত ভাল গাইছে না, সে বিষয়ে: “কতকটা হয়তো শিক্ষার দোষ, কতকটা অতি-গাইয়ে-হওয়ার দোষ। কতকটা স্বাভাবিক গলার দোষ।” লিখছেন দুই ধরনের গানের শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা, এক দল নিয়মিত শিক্ষাচক্রে থেকে ছাত্রছাত্রীদের তালিম দেবেন, দ্বিতীয় দল “ভগবদ্দত্ত সুকণ্ঠকে বাঁচিয়ে চলে প্রয়োজনমতো জলসাদিতে একক সংগীতে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করবেন।” সে অর্থে রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখেননি, কিন্তু রবীন্দ্রসুরের শুদ্ধতার লালন ও রক্ষণে তাঁর ভূমিকা বিরাট। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত স্বরলিপি সমিতির প্রধান ছিলেন, তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তায় উদ্ধার হয়েছিল ‘ভানুসিংহের পদাবলী’-র (ভানুসিংহের গান সাজিয়ে নাট্যরূপ) পুরনো গীতিনাট্যরূপ, পুরনো ‘ভারতী’ পত্রিকা থেকে ‘কালমৃগয়া’-র গানের লিপ্যন্তর। সেই তিনিই আবার যুক্ত ‘আলাপিনী মহিলা সমিতি’ ও তার মুখপত্র ‘ঘরোয়া’ পরিচালনাতেও।

একদা অন্তরালবর্তিনী ‘শ্রীমতী ইঃ’ জীবনের শেষ দু’দশক যেন হয়ে উঠেছিলেন নির্বাধ সিদ্ধিদেবতা। তাঁর জীবনের এই যাত্রাপথটাই দেখার। শেখারও।