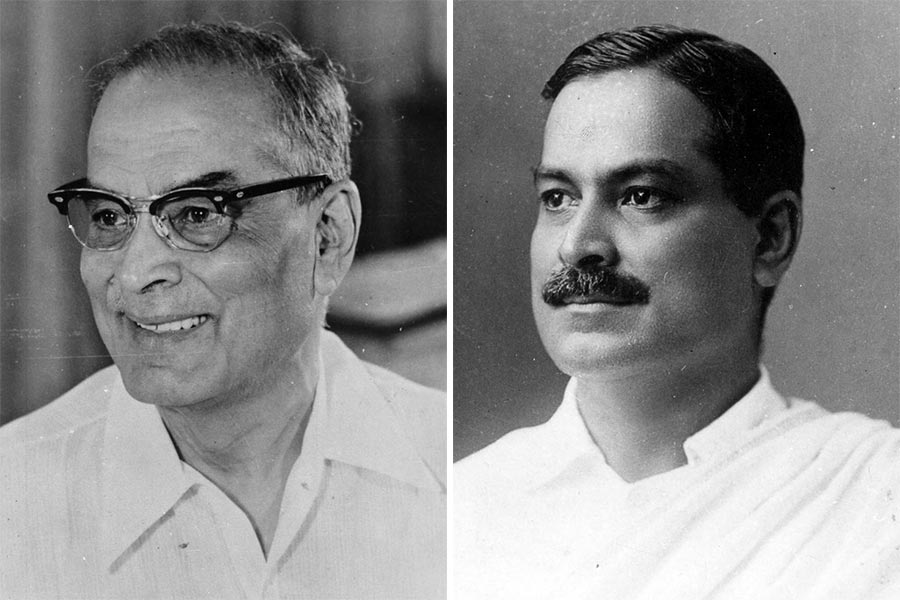

(বাঁ দিকে) বিধানচন্দ্র রায়। (ডান দিকে) কম বয়সে বিধানচন্দ্র।

সত্যজিতের ফেলু একবার তোপসের কাছে জানতে চেয়েছিল, ‘‘আফ্রিকা বলতে তোর প্রথমেই কী মনে পড়ে?’’ জবাব ছিল, জঙ্গল। ‘‘আর জঙ্গল বলতে?’’ তোপসের উত্তর, সিংহ।অনেকটা তেমন করে যদি প্রশ্ন করা হয়, বিধান রায়ের নাম করলে কোন পরিচয়টি আগে মনে আসে? চিকিৎসক, না কি বাংলার ‘রূপকার’ মুখ্যমন্ত্রী? এককথায় তা বলা বোধহয় একটু কঠিন।

আসলে বিধানচন্দ্র ছিলেন এমনই এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব যাঁর একটি পরিচয় কখনও অন্যটিকে আড়াল করতে পারেনি। তিনিও সচেতন ভাবেই নিজেকে দু’দিকে মেলে ধরেছেন। তবু হয়তো চিকিৎসক পরিচয়ের প্রতি একটু বেশিই ‘পক্ষপাতিত্ব’ ছিল তাঁর। তাই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আগে অনায়াসে যুক্ত হয়ে যায় ‘ডাক্তার’। আজও বাঙালির সশ্রদ্ধ সম্বোধনে তিনি সংক্ষেপে ‘ডাক্তার রায়।’

সত্যি বলতে, মুখ্যমন্ত্রিত্ব বিধানচন্দ্রের কাছে কার্যত এগিয়ে এসেছে। দেশভাগ এবং স্বাধীনতার অল্প দিন বাদে এক ক্রান্তিকালে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

ডাক্তার হতে গিয়ে কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিধান রায়কে লড়তে হয়েছে পদে পদে। অসহযোগিতা, বাধা, চক্রান্তের পাথর ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়েছে যেমন এদেশে, তেমনই বিদেশে। আমরা জানি, ‘এমবি’ পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মতো কৃতী ছাত্রকে! অতঃপর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ‘এলএমএস’ পাশ করে তিনি ‘এমডি’ হন। তার পরে বিলেত যান এবং একইসঙ্গে ‘এমআরসিপি’ ও ‘এফআরসিএস’ হয়ে দেশে ফেরেন। লন্ডনেও কিন্তু প্রথম কিছু দিন লড়াই ছিল তাঁর সঙ্গী!

বিধানচন্দ্র মনে করতেন, চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষের মনের গভীর অনুভূতিগুলি বোঝা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালেও প্রশাসক হিসেবে তাঁর কাজে সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ লোকের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে যা খুব জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তিনি কলকাতায় থাকলে রোজ সকালে বাড়িতে বিনা পয়সায় ১৬ জন করে রোগী দেখতেন।

আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি ছিল তাঁর। বিধানচন্দ্র বলেছিলেন, রোগীর চিকিৎসা করার সময়ে একজন চিকিৎসক নিজের আরাম-আয়েশ-স্বার্থের কথা ভাবেন না। বৃহত্তর পরিসরে মানুষের জন্য প্রকৃত কাজ করতে চাইলেও তেমনই নিজের চাওয়া-পাওয়া, লোভ-লালসা ভুলতে হবে।

নিঃস্বার্থ পরোপকারের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাবা প্রকাশচন্দ্রের কাছে। বিধানচন্দ্র তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর উপরে দুই দাদা, তাঁদের আগে দুই দিদি। বিধানের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক।

১৮৮২ সালের ১ জুলাই বিহারের বাঁকিপুরে বিধানের জন্ম। ‘বারো ভুঁইয়া’র একজন, যশোহরের স্বাধীনচেতা রাজা প্রতাপাদিত্য রায় ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ। মাথা নিচু করতে না-চাওয়ার দৃঢ়তা বিধানচন্দ্রের চরিত্রেরও একটি বড় দিক।

প্রকাশচন্দ্র সরকারি চাকরিতে উচ্চপদ পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁকে অর্থাভাব ও অন্য নানা বাধার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। লেখাপড়াতেও বিঘ্ন ঘটেছিল তাঁর। অদ্ভুত সমাপতনে বাবার সঙ্গে ছেলের জীবনে এখানে মিল পাওয়া যেতে পারে। বিধানকেও বহু ধাক্কা খেতে হয়েছে প্রথম দিকে।

তাঁর মা অঘোরকামিনী দেবী ছিলেন আর এক মহীয়সী নারী। বিয়ের পরে স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছেন। তার পরে নিজে মহিলাদের শিক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গিয়েছেন। কাজ করেছেন শিশু, অনাথ ও দরিদ্রদের জন্য। তবে দীর্ঘজীবন তিনি পাননি। তাঁর মৃত্যুর সময়ে বিধানচন্দ্র চতুর্দশবর্ষীয় বালকমাত্র।

প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী উভয়েই ছিলেন ধর্মপরায়ণ। সাধারণ জীবনযাপন হলেও উচ্চ আদর্শ ছিল। একসময়ে প্রকাশ খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজে যুক্ত হন। প্রসঙ্গত, বিধানচন্দ্রের নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। আচারসর্বস্বতার বদলে রোজ ঈশ্বরের উপাসনা-মন্ত্র পাঠ করার অভ্যেস বিধানচন্দ্রেরও ছিল। ঠাকুরমা নাম রেখেছিলেন ভজন।

১৯৫৬ সালে বিধান যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ এখানে এসে কিছু কথাবার্তার সূত্রে বিধানকে সেখানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘‘যে দেশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, এই বয়সে (তখন ৭৪) সেখানে গিয়ে মরতে চাই না।’’ ক্রুশ্চেভ বলেন, ‘‘আপনি তো বিজ্ঞানমনস্ক। ঈশ্বরও দেখেছেন নাকি?’’ বিধানচন্দ্রের জবাব, ‘‘আপনিও তো ইঞ্জিনিয়র। বিদ্যুৎতরঙ্গ চাক্ষুষ করেছেন কখনও?’’ দীর্ঘ কথোপকথনের উপসংহারে ক্রুশ্চেভ একটি বিমান উপহার দিতে চান বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। পরিবর্তে বিধানচন্দ্র বলেছিলেন, ‘‘দিতে হলে বরং চিকিৎসার কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি আমাদের দিন।’’ কাজ হয়েছিল।

নেহেরুর সঙ্গে বৈঠকখানায়।

সাহেবিয়ানা খুব পছন্দ ছিল বিধানের। সাহেবদের কেতা-কায়দা, খাওয়াদাওয়া ভালবাসতেন সব। কম বয়সের খেয়ালে একসময় তো আদ্যক্ষর মিলিয়ে নিজের নামটিও বলতেন ‘বেঞ্জামিন চার্লস (বিসি) রায়’!

পটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৭ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে বিধানচন্দ্র পটনা কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯৯-তে। সেখান থেকেই অঙ্কে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করে ১৯০১ সালে আসেন কলকাতায়। তাঁর জীবনের মূল অধ্যায়ের শুরু এইখান থেকে।

বিধানের বড়দা ছিলেন ব্যারিস্টার। মেজদা ইঞ্জিনিয়র। বিধানও চাইতেন কোনও পেশাদার ডিগ্রি। কলকাতায় এসে তিনি তাই একই সঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির আবেদন করেন।

পরের ঘটনাকে ভাগ্যের ‘বিধান’ বলতেই বা দোষ কী! কারণ ডাক্তারিতে ভর্তির তালিকাটিই বার হল আগে এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়া শুরু করলেন তিনি। ভাবী কালের জন্য যেখান থেকে তৈরি হবে ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত হবে বিশ্ববিশ্রুত এক বাঙালি চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ের নাম। তাঁর জন্ম-মৃত্যুদিন, ১ জুলাই, আজও দেশে পালিত হয় ‘চিকিৎসক দিবস’ হিসেবে।

কলকাতায় এসে গোড়ায় এত বড় শহরের চাকচিক্য, বৈভবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতেন না নিজেকে। থাকতেন প্রেসেডেন্সি কলেজের কাছে ওয়াইএমসিএ হস্টেলে। যখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন তাঁর বাবা অবসর নেন। ফলে নিজের খরচ জোগাড়ে কখনও বেসরকারি নার্সিং হোমে পুরুষ নার্স, কখনও বড় ডাক্তারের সহায়ক-ছাত্র হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

ছোট থেকেই ঠান্ডা লেগে জ্বর হত ঘনঘন। তবু হস্টেলে তাঁর পাশের জানালাটি তিনি বন্ধ রাখতে পারতেন না তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ‘রুমমেট’-এর আপত্তিতে। পরে বিধানচন্দ্র বলেছেন, ‘‘এতে একটা উপকার হয়েছিল। আমার সর্দিকাশির সমস্যাটি ক্রমশ কমে গেল।’’

মেডিক্যাল কলেজে বিধানের ‘আদর্শ’ ছিলেন তাঁর অধ্যাপক কর্নেল লিউকিস। যিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন, চিকিৎসকের মন কখনও কঠোর হবে না, মেজাজ কখনও ক্লান্ত হবে না, স্পর্শ কখনও কঠিন হবে না। এই ইংরেজ শিক্ষকের কাছে জাতীয়তাবোধের শিক্ষাও পেয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। কর্নেল তাঁর ছাত্রকে বলেছিলেন, ‘‘কোনও সাহেবের সামনে একবার একটু মাথা নোয়ালে তিনি তোমাকে দ্বিগুণ নত করতে চাইবেন!’’ বিধান সেটা বুঝে চলতেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় একবার কলকাতা থেকে তাঁরা দুই বন্ধু ট্রেনে বর্ধমানে যাচ্ছিলেন। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দম্পতি তাঁদের কিছুতেই উচ্চশ্রেণির কামরায় উঠতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত বিধান মারলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে পরে তাঁর মন্তব্য, ‘‘মনে হয়েছিল, আমরা যেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি!’’

অল্প দিন পরেই অবশ্য আর একটি ‘যুদ্ধ’ লড়তে হল তাঁকে। সেটি তাঁর জীবনের একটি নির্মম বাঁক। ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক পিক। ওই অধ্যাপকের জন্যই ‘এমবি’ পরীক্ষায় পাশ করা হল না বিধানচন্দ্রের।

বিরেধী দলের সঙ্গে বৈঠকে বিধানচন্দ্র, আছেন জ্যোতি বসুও।

একটি পথ দুর্ঘটনা থেকে এর সূত্রপাত। মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে পিক-এর ঘোড়ার গাড়িকে একটি ট্রাম ধাক্কা মারে। বিধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে অধ্যাপক পিক তাঁকে এই মামলায় সাক্ষী হতে বলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিধান বলুন, দোষ ট্রামের। কিন্তু বিধান জানিয়ে দেন, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি দেখেছেন দোষ ঘোড়ার গাড়ির। তাই সাক্ষ্য দিতে হলে তিনি সেটাই বলবেন। অতএব জের গড়ায় এবং ‘এমবি’-র মৌখিক পরীক্ষায় পিক তাঁকে ‘পাস মার্কস’ দেন না।

অগত্যা অধ্যাপক লিউকিসের পরামর্শে এলএমএস পরীক্ষায় বসা। উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজে কর্নেল লিউকিসের অধীনেই শল্য চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করলেন। প্রাইভেটেও রোগী দেখতেন দু’টাকা ভিজিটে। সঙ্গে চলতে থাকে এমডি-র জন্য থিসিস লেখা।

পরিকল্পনা, দু’বছরে এমডি হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে যাওয়া। সেই মতো দু’বছর পরে যখন তিনি বিলেতে পড়তে যাওয়ার জন্য বেতনহীন ছুটি চান, তখন তাঁকে বলা হয়, ভারতীয়ের এটা প্রাপ্য নয়। বিধান চ্যালেঞ্জ করেন, একই ডিগ্রি নিয়ে শুধু ইউরোপিয়ান ডাক্তারেরা কেন সবেতন ছুটির সুবিধা পাবেন? আর্জি পৌঁছয় লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে। তিনি বিধানের যুক্তি মেনে নেন। সবেতন ছুটি মঞ্জুর হয় তাঁর।

এ বার সমস্যা হল, দুই শয্যার কেবিনে সাহেব সহযাত্রীর সঙ্গে ‘নেটিভ বেঙ্গলি’কে যেতে দিতে নারাজ জাহাজ সংস্থা। অবশেষে যুক্তি-যুদ্ধে তারও মীমাংসা হয়। ১৯০৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডন রওনা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি ডিগ্রিধারী বিধানচন্দ্র রায়।

সেন্ট বার্থোলোমিউস কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সেখানকার প্রাক্তনী এবং কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস-ই একটি সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন বিধানকে। কিন্তু সেখানকার ডিন ডা. শোর পত্রপাঠ জানিয়ে দেন, এখানে হবে না। বিধানও নাছোড়বান্দা। তিনি জানেন, একই সঙ্গে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস করার এটিই সবচেয়ে ভাল প্রতিষ্ঠান। শেষ পর্যন্ত বিধানের ‘চাপে’ কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে তিনি কিছু দিন পরে ওঁকে ভর্তি নেন।

অ্যানাটমি, চর্মরোগ, ফিজিওলজি, হাড়ের চিকিৎসা ইত্যাদিতে বিধানের আগ্রহ সেখানকার চিকিৎসকদের নজর কাড়ে। এদেশের তুলনায় বিলেতে ওই সব বিষয়ের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নতমানের ছিল তখন। বিধানচন্দ্র অল্প দিনে সেগুলি আয়ত্ত করেন।

মাত্র দু’বছরের মধ্যে ১৯১১-র মে মাসে বিধান একই সঙ্গে এফআরসিএস (শল্য চিকিৎসা) এবং এমআরসিপি (মেডিসিন) হওয়ার সম্মান অর্জন করেছিলেন। সে দিন ডা. শোর তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘ডা. রায়, আমি প্রথমে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ আমার আগের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছিল, বাঙালিরা এখানে পড়ার যোগ্য নয়। আজ বলছি, এখন থেকে তোমার সুপারিশ নিয়ে যে পড়তে আসবে, তার জন্য এই কলেজের দরজা খোলা থাকবে।’’ সেখানে বহু দিন এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

কলকাতা বিমানবন্দরে নিকিতা ক্রুশ্চেভকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন বিধানচন্দ্র।

১৯১১-র জুলাইতে বিধানচন্দ্র রায় কলকাতায় ফিরে এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোডে (তখন হ্যারিসন রোড) বাড়ি ভাড়া নেন। কাজের জন্য দেখা করেন তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের সার্জন জেনারেলের সঙ্গে। বাসনা, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক হওয়া। বিধান তাঁর প্রাক্তন ছাত্রও বটে।

কিন্তু তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের পদ শুধু ইংরেজদের জন্য। তাঁরাই কেবল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস অফিসার হিসেবে ওই পদ পেতে পারেন। বিধান চাইলে জেলায় মেডিক্যাল অফিসার হতে পারেন, নয়তো ক্যাম্বেল (পরে এনআরএস) মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক।

ক্যাম্বেলে সুযোগ মিলল প্রায় এক বছর পরে। তত দিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শুধু পুলিশদের ফার্স্ট-এড এবং অ্যাম্বুল্যান্স ডিউটি শিখিয়েছেন এফআরসিএস-এমআরসিপি এই ডাক্তার! তবে বাইরে ডাক্তার হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। ফি বেড়ে যায়। লোকমুখে তিনি তখন ‘ধন্বন্তরি’। যেমন শল্য চিকিৎসায়, তেমনই ওষুধে।

তাঁর প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসা-কাহিনিগুলি আজও মুখে মুখে ফেরে। প্রাক্তন আমলা নীতীশ সেনগুপ্তের লেখা বিধানচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থে (ভারত সরকারের প্রকাশনা) আছে, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রকে ফাইল দেখাতে এসেছেন এক অফিসার। মুখ নিচু করে তিনি দেখছেন এবং কানে শুনছেন। হঠাৎ চোখ তুলেই অফিসারকে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘কী করছ এখানে? এখুনি সোজা পিজি হাসপাতালে চলে যাও। আমি বলে দিচ্ছি।’’ অফিসার তো হতভম্ব। পিজি-তে গেলেন। পরে বিধান রায় বলেছিলেন, ‘‘ওঁর ঠোঁটে একটা খারাপ ইনফেকশনের উপসর্গ দেখেছিলাম। দেরি করলে বিপদ হতে পারত।’’

বিধানচন্দ্রের ‘ভিআইপি’ রোগীদের তালিকায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মতিলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ। নীতীশ লিখেছেন, একবার সরকারি কাজে আমেরিকায় গিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ডাকে তাঁর পিঠের ব্যথা সারিয়ে দিয়েছিলেন বিধান। এমনকি, কেনেডির ডাক্তার তাঁকে যে স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, সেটি কানে দিয়েই বিধান রায় বলে দিয়েছিলেন, যন্ত্রটি খারাপ!

ব্রিটিশ সাংসদ স্যর এরিক গর্ডন এদেশে এসে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান। মুম্বই থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল বিধান রায়কে দিয়ে অপারেশন করানোর জন্য। ক্যাম্বেলে ১৯১৯ পর্যন্ত কাজ করার পরে হঠাৎ কারমাইকেলে (এখন আরজিকর) মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আসে বিধানের কাছে। তখনকার নামী চিকিৎসক মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বিধানকে ধরে বলেন, তিনি রাজি হলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করবে।

শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন গোটা ঘটনাটির নেপথ্য-নায়ক। বিধান সেখানে যোগ দিলেন। কারমাইকেল স্কুল তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল কলেজ হয়ে গেল। যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তখনও তিনি ছিলেন এই মেডিক্যাল কলেজের ‘ছুটিতে থাকা, বেতনহীন’ অধ্যাপক।

স্যর আশুতোষের আগ্রহেই তিরিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট-সদস্য হয়েছিলেন বিধান। ১৯৪২ থেকে দু’বছর ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

বিধানচন্দ্রের রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপের সময়-সারণি কিছুটা অগোছালো।

১৯২১-এ যখন গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তখনও বিধান প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে নেই। যদিও ১৯১৯ সালে মন্টেগু এবং চেমসফোর্ড প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের (ডায়ারকি) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন বিধানকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯২৩-এ বঙ্গীয় বিধান পরিষদের ভোটে ওই বিষয়টি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল আধার। বিধান ‘নির্দল’ হয়ে দাঁড়ালেন ব্যারাকপুর (উত্তর কলকাতা পুর-কেন্দ্র) থেকে। প্রতিপক্ষ তৎকালীন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এক মহীরুহ। কংগ্রেস থেকে শুরু করে স্বরাজ্য পার্টির চিত্তরঞ্জন দাশ সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়ে বিধান বললেন, কোনও দলেরই প্রার্থী তিনি হবেন না। শেষে তাঁরাই বিধানকে সমর্থন করলেন।

সুরেন্দ্রনাথকে তিন হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে বিধানচন্দ্র পা রাখলেন পরিষদীয় রাজনীতিতে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া দিয়ে পরিষদীয় পদ ছাড়েন বিধান। তত দিনে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। বস্তুত ১৯২৮ সাল থেকেই তিনি পুরোপুরি কংগ্রেসে।

১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নেতারা সবাই যখন জেলে, কলকাতা পুরসভায় কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিধান রায়কে বেছে নেওয়া হয়। তিনি অল্ডারম্যান নির্বাচিত হয়ে পুরসভায় যোগ দেন। সেই সময় বিধানকেও জেলে যেতে হয়েছিল। তবে পরের বছরেই পুর-বৈঠকে সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তী মেয়র পদে বিধানচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করে বলেন, ‘‘রাজনীতিতে নতুন হলেও অনবদ্য কাজের মাধ্যমে বিধান রায় নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।’’

স্বাধীনতার পরে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছায় এক অস্থির সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। দেশভাগের ক্ষত, ওপার বাংলা শরণার্থীদের স্রোত, রাজ্যে কর্মহীনতা, আর্থিক চাপ, খাদ্য সঙ্কট সব মিলিয়ে সরকার তখন নাজেহাল।

বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন স্বাধীনতার পাঁচ মাস পরে, ১৯৪৮-এর ২৩ জানুয়ারি, ঘটনাচক্রে যা সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। আর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬২-র ১ জুলাই, যা তাঁর নিজের জন্মদিন।

নীতীশ সেনগুপ্ত লিখেছেন ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরেও চিকিৎসক বিধান রায়ের মাসিক আয় ৪২ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার।

বিধানচন্দ্র বলতেন, ‘‘আমি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বুঝি না। শুধু বুঝি, সাধারণ মানুষকে কত বেশি সুবিধা দেওয়া যায়।’’ তিনি মনে করতেন, নিছক আবেগ আর অত্যুৎসাহে কাজ হয় না। কী প্রয়োজন এবং কী ভাবে সম্ভব, তা যুক্তি, দূরদৃষ্টি ও সঠিক পরিকল্পনার দ্বারা স্থির করে এগোতে হয়।

সকলেরই জানা, কলকাতার উপরে চাপ কমাতে কল্যাণী ও সল্ট লেক উপনগরীর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ব্যান্ডেল ও দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, হরিণঘাটা সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প প্রভৃতি তাঁর আমলের। তিনি যোজনা কমিশন থেকে টাকাও বরাদ্দ করিয়েছেন বিভিন্ন প্রকল্পে। দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা ও শিল্প নগরী গড়ে উঠেছে বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে। ডিভিসি, দুর্গাপুর ব্যারাজ ইত্যাদি আদতে তাঁরই ভাবনার ফসল। যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন তাঁর উদ্যোগ ছাড়া কঠিন হত।

লেডি ব্রেবোর্ন এবং বিধানচন্দ্র রায়।

আবার তাঁরই উৎসাহে বহু বড় বড় বেসরকারি শিল্পের প্রসার হয়েছিল বাংলায়। হিন্দুস্থান মোটরস, সেন-র্যালে দে’জ মেডিক্যাল, গ্লুকোনেট প্রভৃতি রয়েছে সেই তালিকায়। দীর্ঘ দিন রাজ্যে কর্মসংস্থানের এক একটি ঠিকানা ছিল এই সব শিল্প কারখানা। রাজ্যে জ্বালানি তেল শোধনাগারের স্বপ্নও প্রথম দেখেছিলেন তিনি, পরে যার বাস্তবায়ন হলদিয়া শোধনাগার। বিকল্প একটি নদী-বন্দরের ভাবনাও ছিল তাঁর।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজ্যে সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা বিষয়ক বিভিন্ন অ্যাকাডেমির সূচনা বিধানচন্দ্রের আমলে। তাঁর সরকারের আর্থিক আনুকূল্য ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালি’ হয়তো মাঝপথেই আটকে থাকত! অন্য দিকে প্রশাসক হিসেবে অত্যন্ত কঠোর, আপসহীন ও দাম্ভিক ছিলেন তিনি। আমল দিতেন না বিরোধী বা সংবাদপত্র কারও কোনও সমালোচনা। ‘চিনের দালাল’ বলে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করতে তাঁর ভূমিকা সুবিদিত। বামেদের খাদ্য আন্দোলনে রাজ্য যখন জ্বলছে, তখনও নিজের জেদে তিনি প্রফুল্ল সেনকেই খাদ্যমন্ত্রী রেখে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিধানচন্দ্র পোষণ করতেন না। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু তো রীতিমতো প্রশ্রয় পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এমনও হয়েছে, তিনি নিজে জ্যোতিবাবুকে ডেকে বলেছেন, ‘‘বিধানসভায় ক’দিন থেকে যাও। বেরিয়ো না। তোমাকে গ্রেফতার করতে বলেছি!’’

সারাদিন আরএসপি-র যতীন চক্রবর্তী তুলোধোনা করেছেন বিধান রায়কে। সন্ধ্যায় যতীনবাবুকেই জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে প্রতিনিধি করার জন্য দিল্লিতে ফোন গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

রসবোধও কম ছিল না তাঁর। একবার বিধানসভায় সেচ বিষয়ক বক্তৃতার সময় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে নিজের আসনে বসে তিনি ফাইল দেখছেন। জ্যোতিবাবু প্রতিবাদ করলেন, ‘‘আলোচনায় কোনও মনোযোগ নেই ওঁর! হয়তো কোনটা ড্যাম, কোনটা ব্যারাজ জানেনই না!’’ বিধানচন্দ্র উঠে বললেন, ‘‘ড্যাম ইজ আ ড্যাম, ব্যারাজ ইজ আ ব্যারাজ। এতে চেঁচানোর কী হল!’’

প্রায় সমবয়স্ক সরোজিনী নাইডু একবার চিমটি কাটলেন, ‘‘পঞ্চাশ হচ্ছে। এখনও হাসলে আপনার গালে টোল পড়ে!’’ অকৃতদার বিধান রায়ের পাল্টা, ‘‘পঞ্চাশের ধারে এসেও তুমি কিন্তু সেটা নজর করো!’’ সচরাচর রাগতেন না। বরং হাসিটাই ধরে রাখতেন ঠোঁটে। ভোর ছ’টা থেকে রাত দশটা কাজ করতেন। দুপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিতেন। বলতেন, এটা উচিত।

কর্মপ্রাণ এই মানুষটিকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়া হয় ১৯৬১ সালে। শরীর তখন অসুস্থ। হৃদ্যন্ত্রে সমস্যা ধরা পড়েছিল একাধিকবার। কাজ তবু কমাননি।

১৯৬২-র ১ জুলাই জন্মদিনের ভিড় তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে। ১৯১৫ সালে এই বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ার জন্য দান করে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সে দিন তাঁর দেখা করার অবস্থা ছিল না। শুধু ফুলের পাহাড় জমেছে। রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ এসেছিলেন বিকেলে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে।

সে দিনই দুপুর ১২টায় জীবনাবসান। জন্মদিনের ফুলে সেজে উঠল বিধানচন্দ্র রায়ের নিষ্প্রাণ দেহ।

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে