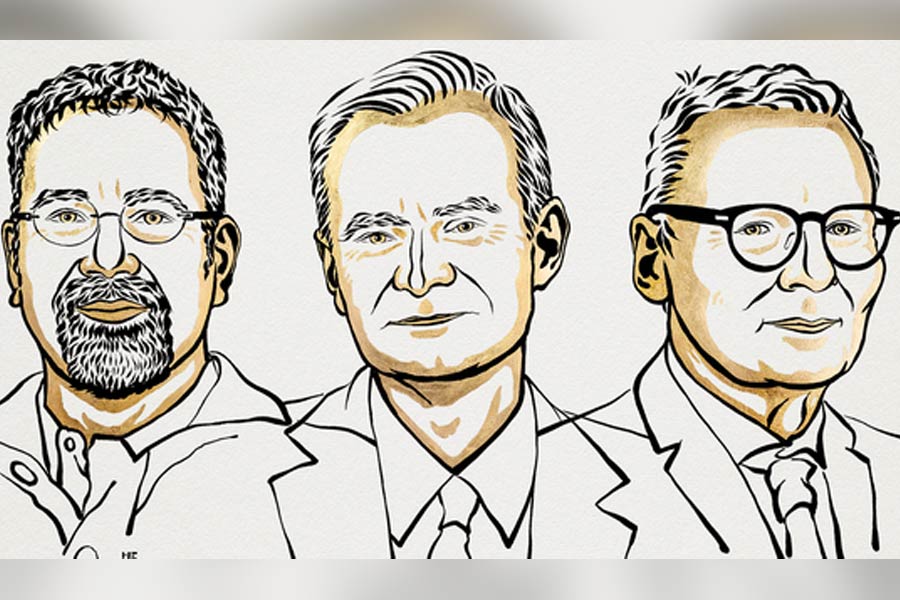

অর্থশাস্ত্রের দুনিয়ায় পর পর দু’বছর এমন একটি ঘটনা ঘটল, সাম্প্রতিক অতীতে যা কার্যত অকল্পনীয় ছিল। গত বছর ক্লডিয়া গোল্ডিনের একক পুরস্কারপ্রাপ্তির পর এ বছর অর্থশাস্ত্রে নোবেল পেলেন ড্যারেন অ্যাসিমগ্লু, সাইমন জনসন ও জেমস রবিনসন— এবং, পর পর দু’বছরের নোবেলই এমন বিষয় নিয়ে কাজের জন্য, যার মধ্যে গাণিতিক জটিলতা নেই, বরং অর্থনীতির ইতিহাসের প্রতি গভীর অভিনিবেশ রয়েছে। এবং, সেই বিশ্লেষণ থেকেই উঠে এসেছে এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টির, অর্থশাস্ত্রের মূলধারায় যে গোত্রের আলোচনা ক্রমেই অপাঙ্ক্তেয় হয়ে উঠছিল। এ বারের নোবেলজয়ী অর্থশাস্ত্রীদের গবেষণার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে। অ্যাসিমগ্লু, জনসন ও রবিনসনের গবেষণা যে প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করে, তার একটি অভিমুখ যেমন ঔপনিবেশিক অতীতে, অন্যটি তেমনই বর্তমানেও বটে— তাঁদের গবেষণার সূত্র ধরেই তৈরি হয় প্রশ্ন: ঔপনিবেশিক নীতি দেশে যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি করেছিল, উপনিবেশ-উত্তর সময়েও তার সংশোধন সম্ভব হয় না কেন? যে উপনিবেশে গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল ঔপনিবেশিক শাসন, সেগুলি সমৃদ্ধির যে পথে অগ্রসর হতে পেরেছে, লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শাসিত হওয়া জনপদগুলি উপনিবেশ-উত্তর সময়ে কেন সেই পথ অনুসরণ করতে পারে না? উন্নয়নের কক্ষপথ পরিবর্তন এত দুষ্কর কেন?

উত্তরটি চমকে দেওয়ার মতো নয়, বরং অনুমানযোগ্য— যে দেশে ঔপনিবেশিক আমলে লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, উপনিবেশ-উত্তর সময়েও সেই দেশে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হয় না, কারণ সেই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের লাভ এই পর্বে পুঞ্জীভূত হয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেশীয় নেতার হাতে। লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠান শাসকের রং দেখে কাজ করে না; সেই প্রতিষ্ঠানের ধর্ম সম্পদের অসম বণ্টন— ক্ষমতায় যিনিই থাকুন, প্রতিষ্ঠান তাঁর জন্যই কাজ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে দেশের শাসনক্ষমতা যদি এমন কারও হাতে যায়, যিনি মানসিক গঠনে অগণতান্ত্রিক, একাধিপত্যবাদী, তবে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর কায়েমি স্বার্থের যন্ত্র হয়ে ওঠে। সেই ক্ষমতা ত্যাগ করার কোনও ‘যুক্তিযুক্ত’ কারণ তাঁর কাছে নেই। সেই শাসকের প্রতি সাধারণ মানুষের অবিশ্বাসও ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিটি পাল্টাতে পারে গণতন্ত্র— এমন ব্যবস্থা, যেখানে শাসনের প্রতিষ্ঠানের চরিত্র বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত গ্রাহ্য হবে। সেই কারণেই গণতন্ত্র বস্তুটি একাধিপত্যকামী শাসকের চোখের বালি। একনায়কের স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথটি দুরূহ, বন্ধুর। কিন্তু নোবেলজয়ী অর্থশাস্ত্রীদের মতে, সে পথে যাত্রা সুকঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তাঁরা বলেছেন, স্বৈরশাসকের হাতে অনেক কিছু থাকলেও মানুষের হাতে এমন একটি অস্ত্র রয়েছে, যা শাসকের নেই— তা হল মানুষের সংখ্যা। বিপুল পরিমাণ মানুষ যদি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে এক দিন না এক দিন হীরক রাজার মূর্তি মাটিতে গড়াগড়ি খাবেই।

উপনিবেশ-উত্তর পৃথিবীতে অবশ্য এমন ব্যতিক্রমী দেশও ছিল, যেখানে গণতন্ত্রের সাধনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোকেই স্বাধীন দেশেও বজায় রাখার সিদ্ধান্তকে উত্তর-আধুনিক ইতিহাসবিদদের একাংশ যতই ‘প্যাসিভ রেভলিউশন’ আখ্যা দিন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বহুলাংশে নিরক্ষর একটি দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করে দেশজোড়া সাধারণ নির্বাচনের আয়োজনই ঔপনিবেশিক শাসনের লুণ্ঠনের প্রবণতাকে মুছে ফেলতে চাওয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। অবশ্য যে নেতা এ পথে হাঁটতে মনস্থ করেছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার দশ বছর আগে তিনি নিজেই সংবাদপত্রে ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখে নিজের স্বৈরাচারী আচরণের সম্ভাবনা বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন! তবে কথাটি হল, এমন এক নেতার উত্তরাধিকারও দেশকে লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে চিরনিষ্কৃতির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বরং, গণতন্ত্রের অপব্যবহার করে উত্থান ঘটেই থাকে এমন সব নেতার, যাঁরা প্রথম সুযোগেই গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে একাধিপত্যকামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান— কখনও কখনও নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রহসনটি বজায় রেখেও। এবং, গণতন্ত্রের মৃত্যুর অনিবার্য ফল বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমে লুণ্ঠনমূলক হয়ে ওঠা। তার পরের আখ্যানটি একাধিপত্যকামী শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের দীর্ঘ ও সুকঠিন লড়াই। অবএব, গণতন্ত্র হারানোর আগে সাবধান হওয়া— এবং সেই সাবধানতায় অতন্দ্র থাকতে পারা— অতি জরুরি।

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে