জাতীয়তাবাদ বা জাতি পরিচয়ের রাজনীতির ভারতীয় উপমহাদেশে পদার্পণ ১৮৪০-এর দশকে, তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশে ভাস্কর পান্ডুরং তরখড়কর ও তাঁর অনুগামীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শোষণের ফলে ‘ইকনমিক ড্রেন’ তত্ত্বের হাত ধরে, ‘ভারতীয়’ পরিচয়কে সামনে রেখে। আবার, ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশক জুড়ে বাংলায় হিন্দু পুনর্জাগরণ ও ভারতীয় জাতীয়তা চেতনা মিশে গিয়ে হিন্দু জাতীয়তার উন্মেষ হল। একই সময়ে বাংলার পাল ও সেন বংশের বিস্তার ও অন্যান্য ইতিহাস নিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়দের কাজ বাঙালি জাত্যভিমান তুলে ধরল। ১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্র সগর্বে ঘোষণা করলেন, বাঙালির মতো সাম্রাজ্যবাদী জাতি এই উপমহাদেশে আর একটি ছিল না। বাঙালি জাতীয়তার সূচনা হল।

জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ভাল-মন্দ বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিম বলছেন, এর প্রথম ভাগ হল স্বজাতির সকলের মঙ্গলই নিজের মঙ্গল হিসাবে দেখা; আর দ্বিতীয় ভাগ হল নিজ মঙ্গলসাধনে পরজাতির অমঙ্গল করার মনোভাব। বঙ্কিম মানেন যে, এ থেকে ‘পরজাতির অমঙ্গলে স্বজাতির মঙ্গল’ স্বরূপ ভ্রান্তি জন্মায়— তবু, “স্বজাতি— প্রতিষ্ঠা ভালোই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।”

১৮৭০-এর শুরুতে উনি জাতি হিসাবে বাঙালিকে বুঝিয়েছেন; বাঙালি জাতি প্রশ্নে মুসলমানকেও তার মধ্যে জায়গা দিয়েছেন। পঠান শাসনাধীন বাংলাকে ‘স্বাধীন’ বলেছেন। কিন্তু দশকের শেষ থেকে উনি মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের নির্মাতা। সেখানে ভারতের মুসলিমরা শুধুই আগ্রাসী। ব্রিটিশ নয়, মুসলিমরাই ‘অপর’। তাই যে বঙ্কিমকে বিপিনচন্দ্র পাল বা চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁর সম্পকেই পূর্ব বাংলার অন্যতম বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা ১৯৯৭ সালে লেখেন, “যদি বাংলাদেশ বিভাগ করার জন্য কোনো একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিম।” ছফার মতে, “বঙ্কিমই সর্বপ্রথম একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন… আনন্দমঠের মধ্যেই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূর্ণ দৈর্ঘ্য মুক্তি পেয়েছিল… তিনি তাঁর সমস্ত কল্পনাশক্তিকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কামানের গোলার মতো ছুড়ে দিয়েছিলেন।” এবং, তা বাংলা তথা ভারতের হিন্দু সমাজকে যে ভাবে আলোড়িত করেছিল, সেখানেই হিন্দু-মুসলমানের পথ আলাদা হয়ে যায়।

বঙ্কিম বাঙালি জাতীয়তা ও হিন্দু জাতীয়তা দুইয়েরই কাঠামো নির্মাণ করলেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদের। বাঙালি জাতীয়তাবাদে প্রাণসঞ্চার সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের হাতেই, ১৯০৩-পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময়। ১৯০৫-এ রাখি উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু-মুসলিম মিলনোৎসবে পরিণত করলেন, সেটাই বাঙালি জাতীয়তাবাদে মুসলিম অংশীদারির সূচনাবিন্দু। বঙ্কিম-প্ররোচিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ যে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী ভারতীয় ঐক্য গঠনে বাধার সৃষ্টি করছে, তা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময়ই টের পেয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের অনীহা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯১০-র দশক জুড়ে তাই লাল-বাল-পাল সবাই ভারতীয় পরিচয়ের অসাম্প্রদায়িকীকরণের একটি প্রচেষ্টা শুরু করেন।

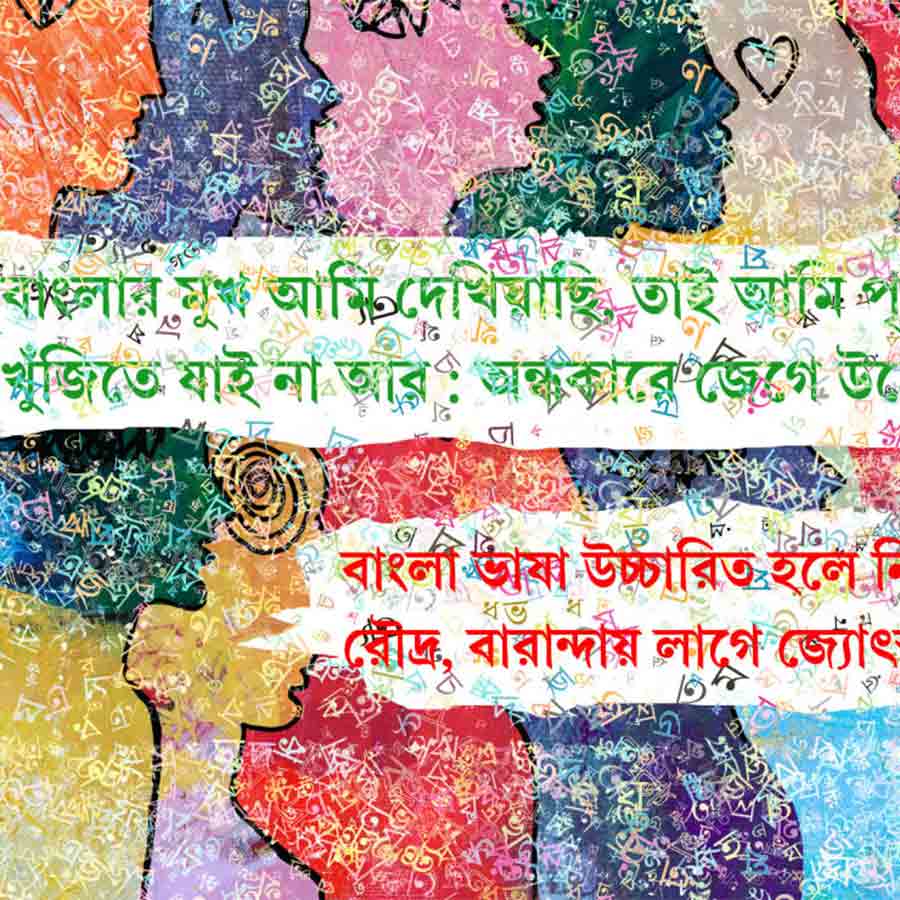

বাংলায় এই প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করেন, “বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী।” বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, “বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের, কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।” তাঁর মতে, ভারতকে ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করতে হবে; ইংরেজ, জার্মান, ইটালিয়ানরা যেমন এক-এক জাতি, তেমনই বাঙালি, পঞ্জাবি, মরাঠি, তামিল, তেলুগু এক-এক জাতি। ‘বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনওই উপেক্ষা করা যায় না। বিপিনচন্দ্র বলেন, “ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই, আজ বাংলার বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।” এই ভাষাভিত্তিক সর্বধর্মীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়েই নজরুল তাঁর ‘বাঙালির বাংলা’ প্রবন্ধে লেখেন, “এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালির, আমাদের।”

হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় বাংলা ভাগ হলেও পাকিস্তানে বাংলা ভাষা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেশভাগের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকেই তা তীব্র হয়। অন্য দিকে, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির উত্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে উর্দু আগ্রাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদারির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নবোন্মেষ ঘটে, বিশেষত বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে। পশ্চিম পাকিস্তান যতই রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বা হিন্দু ঠাহরে তাঁর উপরে নিষেধাজ্ঞা আনতে গিয়েছে, আটকাতে চেয়েছে পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উদ্যাপন, তত বার জ্বলে উঠেছে পূর্ব বাংলা। রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠলেন সেখানকার জাতীয় ভাবের প্রাণকেন্দ্র, যদিও তিনি স্বদেশি-পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি না ভারতীয়, এই বিতর্কে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় পূর্ব বাংলা। ক্রমে তৈরি হয় সদ্যপ্রয়াত সন্জীদা খাতুনদের রবীন্দ্রচর্চা প্রতিষ্ঠান ‘ছায়ানট’, বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ প্রসারে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ধাপে ধাপে চড়তে থাকা পারদ বিস্ফোরণ ঘটায় একাত্তরে। শোনা যায়, দেশবন্ধুর সেই ঘোষণার প্রতিধ্বনি: “বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।”

সমস্ত ইসলামি দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলামি রাজনীতির একটা সাংঘর্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশ রাজনীতির নাটকীয় পট পরিবর্তন, জিয়াউর রহমানের আনা ভূপরিচয়-ভিত্তিক বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, এ সব কিছুতেই এই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। আহমদ ছফার সেই ১৯৯৭-এর লেখায় আছে, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নে জাতির মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির কারণে ‘আত্মপরিচয়ের সঙ্কট রাষ্ট্রসত্তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত্ত করে রেখেছে’। ১৯৯০-এর দশক থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে, যার চূড়ান্ত রূপ ২০১৩-য় এক দিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীদের শাহবাগ সমাবেশ ও ইসলামি শক্তির শাপলা জমায়েতের মধ্যে দিয়ে।

তদ্যপি বাংলাদেশে এই সংঘাত কমানো নিয়ে চর্চা চলছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজ়মে পরিণত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বস্তুত, যে বাংলায় চণ্ডীদাসের আত্মাই বহমান থেকেছে বাউল-ফকিরদের মধ্যে, সেখানে ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সাংঘর্ষিক সম্পর্ক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদের দাপটে লালন-রবীন্দ্র-নজরুলের চিন্তা-চেতনার উপর আক্রমণ চলল। ধর্মের নামে ভাষা-সংস্কৃতির উপরে হামলা চলল।

সেই দ্বন্দ্ব পূর্বে আবার মাথাচাড়া দিয়েছে ২০২৪-এ হাসিনা সরকারের পতনের পর ইসলামি অগণতান্ত্রিক শক্তির পেশি আস্ফালনে। পশ্চিমবঙ্গেও মাথাচাড়া দিয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পূর্বে বিরোধ সেই ইসলামের সঙ্গে, যা উর্দু-আরবি সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চায়। পশ্চিমে বিরোধ সেই হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে, যা উত্তর ভারতীয় হিন্দি-কেন্দ্রিক, নিরামিষাশী হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চায়। সেই সঙ্গে আছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের অচ্ছেদ্য অংশ— সংখ্যালঘু নিপীড়ন।

আসলে জাতীয়তাবাদের জন্য একটি ‘অপর’ প্রয়োজন হয়। পশ্চিমে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পূর্বে ইসলামি জাতীয়তাবাদ এই ‘অপর’ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামনে। কাঁটাতার দুই বাংলাকে আলাদা করলেও বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাকে পুরো ভাঙতে পারেনি। তাই দু’পারের বাঙালি জাতীয়তা পরস্পরকে প্রভাবিত করতেই পারে।