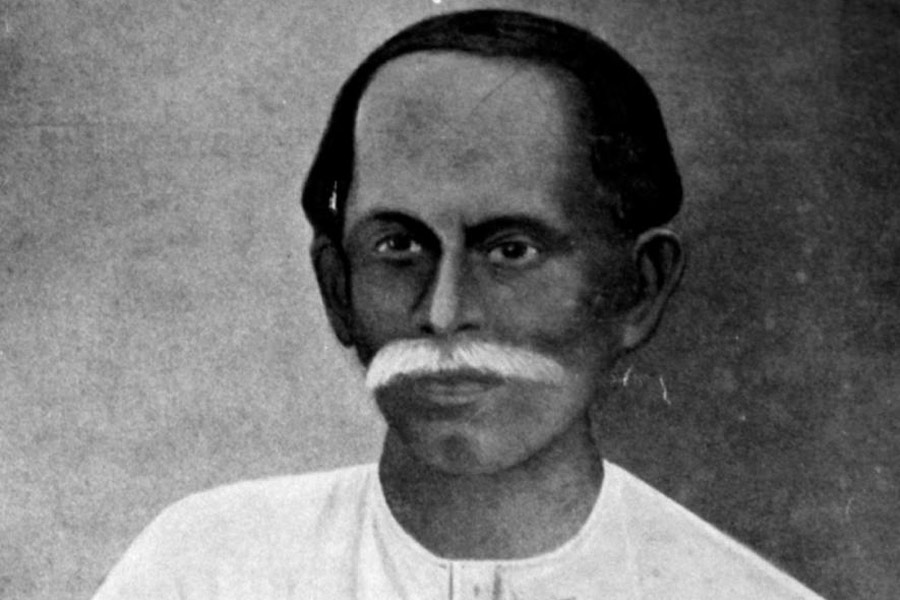

ব্যতিক্রমী: অক্ষয়কুমার দত্ত। —ফাইল চিত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসচর্চায় অন্যান্য সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিকদের তুলনায় অক্ষয়কুমার দত্ত যে অবহেলিত, সে কথা সুমিত চক্রবর্তী তাঁর পাঠকদের প্রথমেই মনে করিয়ে দিয়েছেন। পূর্বসূরি রামমোহন রায় বা সমসাময়িক বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তুলনায় অক্ষয়কুমার আড়ালেই থেকে গেছেন, বলা বাহুল্য। এই অভাব পূরণ করার তাগিদ থেকে এই গবেষণার উৎপত্তি হলেও বইটি নিছকই একটি জীবনকথামূলক ইতিহাস নয়।

বইটির শিরোনামে ‘গ্লোবাল টার্নস’ শব্দ দু’টি গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত, তৎকালীন বাংলার সমাজভাবনায় বড়সড় রদবদল আনে। কিন্তু এই চিন্তার বিনিময়কে ইউরোপের অসম্পূর্ণ অনুকরণ, একতরফা গ্রহণ বা দেশীয় সংস্কৃতির আধুনিকীকরণ— এ রকম কোনও ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয়। বরং আঞ্চলিকতার একটা সর্বজনীন আখ্যান বলাই হয়তো বেশি সঙ্গত। মনে হতে পারে ‘অঞ্চল’ এবং ‘বিশ্বজনীন’ পরস্পরবিরোধী ধারণা। দীপেশ চক্রবর্তী, স্যামুয়েল ময়িন ও অ্যান্ড্রু সারটোরির মতো ইতিহাসবিদরা দেখিয়েছেন, কী ভাবে ‘পুঁজি’ এবং ‘সংস্কৃতি’ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তার গতিপথ উন্নত ইউরোপ থেকে অনুন্নত এশিয়া ও আফ্রিকায়, সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে ঔপনিবেশিক প্রান্তে। এটাই ইউরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের মুখ্য প্রক্রিয়া এবং বিশ্ব-ইতিহাসের আধিপত্যকামী আখ্যানের নির্মাণ-কর্তা। কিন্তু, আপাতদৃষ্টিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব দৃশ্যমান হলেও, এই শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু অঞ্চলের বিশেষত্বকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে না। ফলে, ‘আঞ্চলিক’ এবং ‘বিশ্বজনীন’, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক একপেশে নয়, বরং কথোপকথন বা বিতর্কভিত্তিক, জটিল এবং অবশ্যই ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত। এই সম্পর্ককে অনুকরণের সরল ছাঁচে ফেললে, আঞ্চলিকতার মূলে থাকা বহুবিধ জীবন-বৃত্ত, তাদের অভিজ্ঞতার একাধিকত্ব এবং পুঁজির অনিবার্যতা ও কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, কোনওটাই চোখে পড়বে না।

অক্ষয়কুমার দত্তর নির্মীয়মাণ সত্তাকে এই ‘আঞ্চলিক’ ও ‘বিশ্বজনীন’-এর সংযোগস্থলে রেখে পাঠ করেছেন লেখক। দুইয়ের সংযোগস্থল কখনওই শান্তিপূর্ণ নয়, বরং দ্বান্দ্বিক, টানাপড়েনে দীর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ না করলেও, অক্ষয়কুমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ছিল অসামান্য: রামমোহনের বেদান্ত দর্শন, সপ্তদশ শতকের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (ইন্ডাক্টিভ রিজ়নিং) বা সমসাময়িক ফরাসি দার্শনিক অগুস্ত কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ— সবই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞান আরোহণের পদ্ধতি ছিল সারগ্রাহী এবং ঔদার্যপূর্ণ (লেখকের ভাষায় ‘একলেক্টিক’)। তাই অন্যের সঙ্গে, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বৈমত্য সত্ত্বেও সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল।

১৮৩০-এর দশকের ইংরেজ ফ্রেনোলজিস্ট (যে বিজ্ঞানী মস্তকের গঠন নির্ণয় করে জনসমষ্টির মনোবৃত্তি বিচার করেন) জর্জ কুম্ব যুক্তিনির্ভর সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলেন। কোঁৎ এবং কুম্ব-এর যৌক্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিতির ফলে অক্ষয়কুমারও কুপ্রথাদুষ্ট দেশীয় সমাজে যুক্তির দ্বারা ধর্মীয় অনুশাসন অপসরণের সম্ভাবনা খোঁজেন। তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থানে, আধুনিকতার প্রবর্তন ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা সমমাত্রিক। কিন্তু সংস্কার অর্থে আইন মারফত কোনও দ্রুত পরিবর্তন তিনি কল্পনা করেননি; বরং ক্ষুদ্র, প্রায়-অদৃশ্য সামাজিক দৃষ্টিকোণের বদলকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

লোকাল সেল্ফহুড, গ্লোবাল টার্নস: অক্ষয়কুমার দত্ত অ্যান্ড বেঙ্গলি ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি ইন দ্য নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি

সুমিত চক্রবর্তী

১২৫০.০০

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র দীর্ঘদিনের সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার। যদিও এই পত্রিকার প্রধান বিষয় ছিল ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, এর মাধ্যমে তিনি নিয়মিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরির কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বাংলার শিক্ষিতসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার প্রয়াস ও বিজ্ঞানচর্চার সাধারণীকরণের প্রচেষ্টার জন্য লেখক তাঁকে ‘বিজ্ঞান কর্মী’ বলে অভিহিত করেছেন। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার জর্জ কুম্ব-এর দ্য কনস্টিটিউশন অব ম্যান গ্রন্থের অনুবাদ হলেও, সরাসরি ভাষান্তর নয়। ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের মূল এবং তাঁর সৃষ্ট নিয়মানুযায়ী চলাতেই বিশ্বে আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে, কুম্ব-এর এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, অক্ষয়কুমার অপরিবর্তিতই রেখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ফ্রেনোলজিস্টের বর্ণভিত্তিক অনেক ধারণাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। লেখকের মতে, ইউরোপীয় চিন্তাজগতের আপাত-সরল বিশ্বজনীনতার সঙ্গে আঞ্চলিক জীবনবৃত্তগুলির আলাপচারিতা স্বীকৃতি, পরিবর্তন ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দোদুল্যমান। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তু প্রমাণ করে, এই আলাপচারিতার একমাত্রিক অধ্যয়ন কখনওই সম্ভব নয়।

অক্ষয়কুমারের ধর্মবোধ সংক্রান্ত আলোচনায় সুমিত চক্রবর্তী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অন্য জীবনীকারদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাঁর মত, অক্ষয়কুমার কোনও দিনই নিরীশ্বরবাদী হননি। বরং ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে যৌক্তিক একেশ্বরবাদ বা ডিইজ়ম-এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের এই চিন্তাধারায়, ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ও নিয়ম-নির্ধারক। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হলেও, তাঁর নিজের তৈরি করা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে অপারগ। অধিকন্তু, তাঁর ইচ্ছানুসারেই বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ড মানুষের বোধশক্তির আয়ত্তাধীন। আর তাই তাঁর কাছে জাগতিক চাওয়া-পাওয়া নিয়ে প্রার্থনাও নিষ্ফল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের মূল সূত্রটি এখানেই। সেই বিতর্ক আস্তিক্য বনাম নাস্তিক্যের নয়। দেবেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম আচার্য) মতে, বেদ ও উপনিষদ মানুষের কাছে দৈবশক্তি দ্বারা প্রতিভাসিত এবং সেই কারণে অপৌরুষেয়। অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মনন আস্তিক্য ও প্রত্যক্ষবাদের এক জটিল সংমিশ্রণ। তাই তাঁর মতে ধর্মশাস্ত্র কখনওই অপৌরুষেয় নয়, এমনকি অব্যর্থ বা অভ্রান্তও নয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের বন্ধুস্থানীয় এবং উইলের এগজ়িকিউটর সারদাচরণ মিত্র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহযোগী অক্ষয়কুমারের উইলের খসড়ার আবাহনে প্রথামাফিক লিখেছিলেন ‘শ্রী শ্রী হরি’। খসড়াটি দেখে অক্ষয়কুমার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘শ্রী শ্রী হরি’র পরিবর্তে ‘বিশ্ববীজ’ শব্দটি, (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎস) লেখা যায় কি না। ঘটনাটির তাৎপর্য দু’টি। এক, ধর্মভাবের দিক থেকে অক্ষয়কুমার স্পষ্টতই ব্যতিক্রমী। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর পাঁচ জন ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে তাঁকে সমগোত্রীয় ভাবে দেখা অসম্ভব। দুই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দশকগুলিতে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাজগতে ধর্ম ও ঈশ্বরের ধারণায় সুদূরপ্রসারী রূপান্তর। ‘ধর্ম’কে অক্ষয়কুমার আচার-অনুষ্ঠানের বেষ্টন থেকে বার করে সামাজিক অভ্যাস বা প্রায়োগিক তত্ত্বে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাই ‘বুদ্ধিবৃত্তি’ এবং ‘ধর্মপ্রবৃত্তি’, এই দু’টি গুণ বাঙালির মনের ও বাংলার জনসমাজের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়াটাই তাঁর কাছে কাম্য মনে হয়েছে।

লেখক দক্ষতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলার চিন্তার ঐতিহ্যকে পরম্পরা/আধুনিকতা বা অগ্রগতি/প্রত্যাগতি এই দ্বৈতগুলির বাইরে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। উত্তর-আলোকপ্রাপ্তি যুগে উপনিবেশের আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে চিন্তা ও বোধশক্তির বিশ্বায়িত ভাষ্য কী ভাবে সম্ভব হচ্ছে, বইটি তা অনুধাবন করার সযত্ন প্রয়াস। কালানুক্রমিক ভাবে অসংযুক্ত, এমন বেশ কিছু বিদগ্ধতার মুহূর্ত আধুনিক বাংলায় চিহ্নিত করা যায়, যা ধর্মবোধ এবং বৈজ্ঞানিক সত্তার সরল বৈপরীত্য দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। ওই মুহূর্তগুলিকে গতানুগতিক অথবা ইউরোপীয় অর্থে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বলে ধার্য করা যায় না। বরং ধর্মবোধের উত্তরণ অর্থে বোঝা সম্ভব, যা যুক্তিভিত্তিক ধর্মীয়তার দ্বারা সমাজ এবং মানুষের প্রাত্যহিক আচরণের পরিবর্তনের কথা বলে। পরধর্মের প্রতি প্রবল অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষের এই দিনে, অতীতের বিদগ্ধতার মুহূর্তগুলির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন— যার দ্বারা ধর্মবোধকে কেন্দ্রে রেখেই নিরপেক্ষতার অভ্যাস কল্পনা করা সম্ভব। অক্ষয়কুমার দত্ত তেমনই এক প্রারম্ভিক মুহূর্তের প্রতীক।

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে