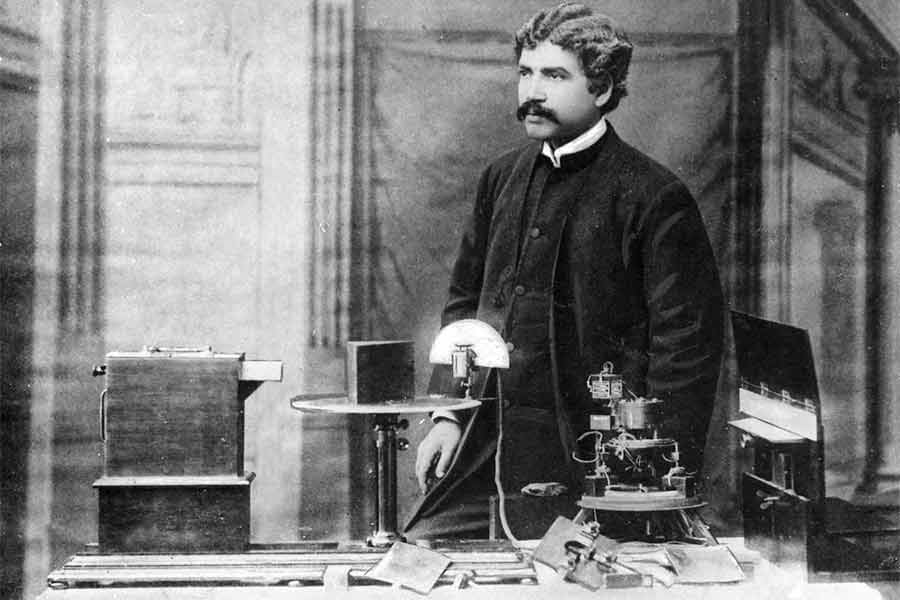

পথিকৃৎ: বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৬-এ এই যন্ত্রের পরীক্ষাই দেখিয়েছিলেন লন্ডনে

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬। লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোশিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর এক বক্তৃতাসভায় আমন্ত্রিত এক ভারতীয় বিজ্ঞানী। আলোচনার বিষয় ‘বৈদ্যুতিক (তড়িৎচুম্বকীয়) তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণের উপযুক্ত সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যবস্থা’। বক্তৃতার সঙ্গে বিষয়টার হাতে-কলমে পরীক্ষার (ডেমন্সট্রেশন) ব্যবস্থাও আছে। তরঙ্গ তার উৎস থেকে বেরিয়ে তারের মাধ্যম ছাড়াই কিছু দূরের গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে, এই ঘটনা প্রমাণ-সহ দেখানো হবে এই পরীক্ষায়। তরঙ্গ সঙ্কেত গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়লে সংলগ্ন গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়বে, আর তার সঙ্গে যুক্ত একটি ছোট্ট আয়নায় আলোর প্রতিফলন ঘটবে, সেটাই দৃশ্যমান প্রমাণ।

এমন অভিজাত সম্মেলনে সেই প্রথম এক ভারতীয় বক্তৃতা দিতে এসেছেন, তাই শ্রোতাদের কৌতূহলও খুব। এ ধরনের পরীক্ষা তাঁরা আগেও দেখেছেন, কিন্তু এই সরল ও ছিমছাম যন্ত্রটির কাজ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বক্তা যত বার বোতাম টিপলেন, হলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি আলোর ঝলকানি দেখা গেল, হাততালিতে হল ফেটে পড়ল। লর্ড কেলভিন নিজে এসে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত বক্তার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বহু খবরের কাগজে এই ঘটনার বিবরণ বেরোল, লোকের মুখে মুখে আলোচনা হতে লাগল। বিজ্ঞানী নানা জায়গায় আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন, যার মধ্যে অন্যতম রয়াল ইনস্টিটিউশনে শুক্রবার সান্ধ্য বক্তৃতার ডাক পাওয়া, যা রীতিমতো সম্মানের।

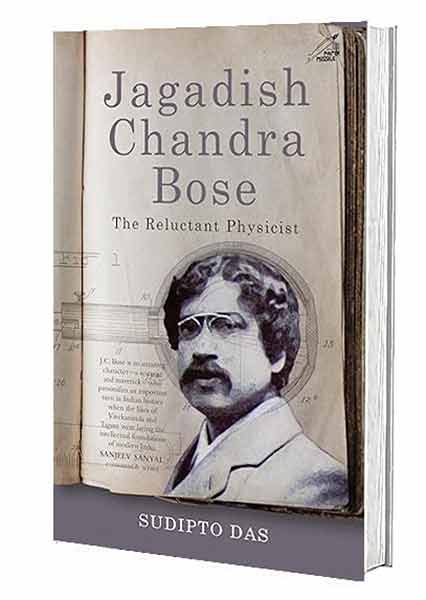

এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)। ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞান প্রসঙ্গে যে তিনটি নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, তার একটি নাম। আমরা শিশুকাল থেকে শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনের কথা জেনে বড় হলেও, জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতা ও তার এ-হেন প্রভাবের কথা শুনিনি। আমরা শুধু জেনেছি, উনি গাছের প্রাণ ও উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ঘটনা আবিষ্কার করেছিলেন, আর তাঁর রেডিয়ো আবিষ্কারের কৃতিত্ব মার্কনির কাছে চলে গিয়েছিল। অথচ লিভারপুলে যাওয়ার আগে কলকাতার টাউন হল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর নিজের গবেষণাগারে বার বার এই পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর গবেষণার বিবরণ, বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর উত্থান ও প্রায় হারিয়ে যাওয়ার বিস্তৃত আলোচনা করেছে এই বই, জগদীশচন্দ্র বোস: দ্য রিলাকট্যান্ট ফিজ়িসিস্ট। জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে বহু ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ ধারণার অবসান ঘটাতে, তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনে নেওয়ার জন্য বইটি মূল্যবান।

অন্তরে ‘প্রকৃতিবিজ্ঞানী’ এই মানুষটি লন্ডনে গিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। নানা স্বাস্থ্য বিভ্রাটে সেই পড়া হয়ে না উঠলেও, ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে’ ট্রাইপস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন (১৮৮৪)। পাশাপাশি গবেষণার খোঁজখবরও নিয়মিত রাখছিলেন। প্রায় এক দশক পরে ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎজ়, টেসলা-র কাজের মধ্য থেকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বিষয়ে নিজের কাজের ক্ষেত্রটি খুঁজে পেলেন এই তরুণ। অতঃপর প্রথমে ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ তৈরি করা ও তারের সাহায্য ছাড়াই তার প্রেরণ-গ্রহণ নিয়ে কাজ করেন (১৮৯৪), যে কথা উপরে বলা আছে। এর পর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সমবর্তনের (পোলারাইজ়েশন) উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও বেশ কিছু আশ্চর্য ফলাফল পান (১৮৯৫-৯৬)। তাঁর গবেষণাপত্র এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে শুরু করে রয়াল সোসাইটি পৌঁছে যায়, তিনি ডি এসসি ডিগ্রি পান এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা ও গবেষণাগার পরিদর্শনের ডাক পেতে থাকেন। জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী, যিনি আধুনিক বিজ্ঞানে ইউরোপের কাছে ভারতের প্রথম প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণেই হয়তো পরের দিকে তিনি উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে জড় (ধাতু) ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে এবং আরও পরে প্রাণীর পেশি, উদ্ভিদের কলা ও অজৈব পদার্থের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক আবিষ্কারে মগ্ন হয়ে পড়েন।

এক বিজ্ঞানীর জীবন ও সময়

জগদীশচন্দ্র বোস: দ্য রিলাকট্যন্ট ফিজ়িসিস্ট

সুদীপ্ত দাস

৭৯৫.০০

নিয়োগী বুকস

এই সব কিছুই লেখক তাঁর বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রায় ৪০০ পাতার বইটি জগদীশচন্দ্রের জীবনরেখার গতিবিধি অনুযায়ী মোট চার অংশে বিভক্ত, প্রত্যেকটির অধীনে আবার চারটি করে উপবিভাগ। এক-একটি সময় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপবিভাগগুলি যুক্ত হয়েছে। তবে এর মধ্যে দিয়ে লেখক শুধু জগদীশচন্দ্রের জীবন নয়, সেই সময়টাও ধরতে চেয়েছেন, যখন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ নিজেদের মতো করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, নিবেদিতা এসে দাঁড়াচ্ছেন বঙ্গজীবনের মাঝখানটিতে। প্রথাগত জীবনীগ্রন্থের মতো নয়, বরং কিছুটা জীবনীমূলক উপন্যাসের আঙ্গিকে তিন-চারটি আলাদা কিন্তু সম্পর্কিত সূত্রের বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে কাহিনি এগোচ্ছে, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদীশচন্দ্র। নিবেদিতা ও সারা বুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা, সমকালীন রাজনীতি, সবই জায়গা পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, কী দ্রুততায় জগদীশচন্দ্র পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা পেলেন, আবার কী ভাবে তিনি প্রায় বিস্মৃতির জগতে চলে গেলেন, তা-ও কিছুটা বর্ণনা করা আছে। দেশে (ফাদার লাফোঁ, আলেকজ়ান্ডার পেডলার) এবং বিদেশে (লর্ড কেলভিন, লর্ড র্যালে) বিজ্ঞানীদের এক-একটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে তিনি যত সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন, পাশাপাশি কিছু জায়গায় (বার্ডন-স্যান্ডারসন-ওয়েলার) কেমন বিরোধিতাও পেয়েছেন, আমাদের তত জানা ছিল না। বইয়ের প্রথম দিকটা কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও মতামতনির্ভর, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে লেখক তথ্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে স্পষ্ট ভাবে জগদীশচন্দ্রের জীবনছবি এঁকেছেন।

তবু এ বই কোনও উপন্যাস নয়, এক বিজ্ঞানীর কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী জীবনীগ্রন্থ, তাই কয়েকটি কথা বলতেই হয়। প্রথমত, তথ্যসূত্রের (রেফারেন্স) ব্যবহার। বই-শেষে বেশ কিছু তথ্যসূত্র দেওয়া থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই (১৭, ১৮, ২১, ২২ ইত্যাদি) তা অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ সেখান থেকে প্রকৃত তথ্যে পৌঁছনো যাবে না। এমনকি কোন ঘটনার জন্য কোন তথ্যসূত্র, তারও উল্লেখ নেই। ফলে তথ্যসূচি থেকে কোনও ঘটনার যথার্থতা যাচাইয়ের উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের কাছে এক বিজ্ঞানীর কাজের বর্ণনা করতে গেলে তার পরিপ্রেক্ষিত, বিশেষ কিছু শব্দের অর্থ (যেমন কোহেরার, পোলারাইজ়ার ইত্যাদি) আলাদা ভাবে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে দেওয়া দরকার। যার অভাবে এই তথ্যসমৃদ্ধ বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে।

তৃতীয়ত, জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বেদান্ত-উপনিষদ ইত্যাদির সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা, রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম টানেলিং ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছে। চার, জগদীশচন্দ্রের জীবনপঞ্জির বিভিন্ন ঘটনা সাল-সহ একটি সারণির আকারে দেওয়া দরকার ছিল। বিশেষত ১৯০১-০২ সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে এত অল্প সময়ে এত ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে তাদের স্থান-কাল বুঝে ওঠা কঠিন। সর্বশেষ কথা, জগদীশচন্দ্রের জীবনে নিবেদিতার অবস্থান এই বইয়ের একটি মুখ্য উপজীব্য, নিবেদিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই বইয়ের মূল আখ্যানপর্ব শেষ হচ্ছে; কিন্তু অবলা বসুকে স্বামীর ছায়ার মতো দেখানো ছাড়া তাঁর সম্পর্কে বইটি প্রায় নীরব। নিবেদিতার মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন— এর মধ্যে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির গড়ে তুলেছেন, নানা সম্মান পেয়েছেন, এ কথা উপসংহারে আছে।

বইটি অসংখ্য প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী গৌতম বসু চমৎকার মুখবন্ধ লিখেছেন। শেষে বলি, জগদীশচন্দ্রকে ‘অনিচ্ছুক পদার্থবিজ্ঞানী’ না বলে ‘ঘটনাচক্রে পদার্থবিজ্ঞানী’ (অ্যাক্সিডেন্টাল ফিজ়িসিস্ট) বললে হয়তো একেবারে ঠিক হত।

প্রতিদিন ২০০’রও বেশি এমন প্রিমিয়াম খবর

সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ই -পেপার পড়ার সুযোগ

সময়মতো পড়ুন, ‘সেভ আর্টিকল-এ ক্লিক করে