আগে বাংলা বছর শুরু হত চৈত্র মাসের মাঝামাঝি

আর শুক্লা প্রতিপদের ঠিক পরের বৃহস্পতিবার হত ধানের লক্ষ্মীর পুজো। বছর গোনার এই হিসেব প্রথম প্রবর্তন করেন রাজা বিক্রমাদিত্য। বছরের নাম ছিল ‘বিক্রম সম্বৎ’। সেখান থেকেই এসেছে ‘সম্বৎসর’ কথাটি। নতুন নতুন শাসকরা সুবিধে মতো বদলে নিয়েছেন সাল-তারিখের হিসেব।

পল্লব মুখোপাধ্যায়

ছবি কুনাল বর্মণ।

সময়টা বাংলা ত্রয়োদশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি। কলকাতার কোলপোঁছা এক গণ্ডগ্রাম, অবশ্য বড়রা মান বাড়াতে কেউ কেউ বলত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে, মফস্সল। সেই গণ্ডগ্রামের এক যৌথ খামারে পিতৃকুলের সব তুতো মিলে সাত পোলা আর ছয় মাইয়া, কুল্যে তেরো। বাতাসে নববর্ষের আগমনী। তলানি থেকে তিন নম্বরে আমি, তখনও বাংলা তারিখের পর লা, রা, ঠা, ই, শে-র তফাত বোঝার বয়স হয়নি। সদ্য অক্ষর আর সংখ্যা জ্ঞানের প্রকাশ করে বাহাদুরি লাভের আশায় পয়লাকে আধো আধো বোলে একলা বলে ফেলেছিলাম, সেই নিয়ে বড়দের কী হাসি। সেই থেকে ওরা একলা বলে খেপাত।

মা-ঠাকুমারা বলতেন, “আজ বচ্ছরকার দিনে বেশি বদমাইশি করিস না, খুব মারব। তা হলে সম্বচ্ছর মার খেতে হবে।” সেই ভয়ে সারা দিন শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতাম। সকালে মন্মথজেঠার কাছে বার-উঠোনে পিঁড়েয় বসে খবরের কাগজের অ্যাপ্রন পরে হেঁটমুণ্ডে বসে বৈশাখী ছাঁট। দুপুরে ছোট্ট ভাতঘুম। বিকেলে সাজুগুজু করে বাড়ির ছেলেদের বড়কত্তার সঙ্গে নীলমণি নন্দীর মুদির দোকানে আর মেয়েদের মেজকত্তার সঙ্গে রায়মশাইয়ের সোনার দোকানে হালখাতা করতে যাওয়া।

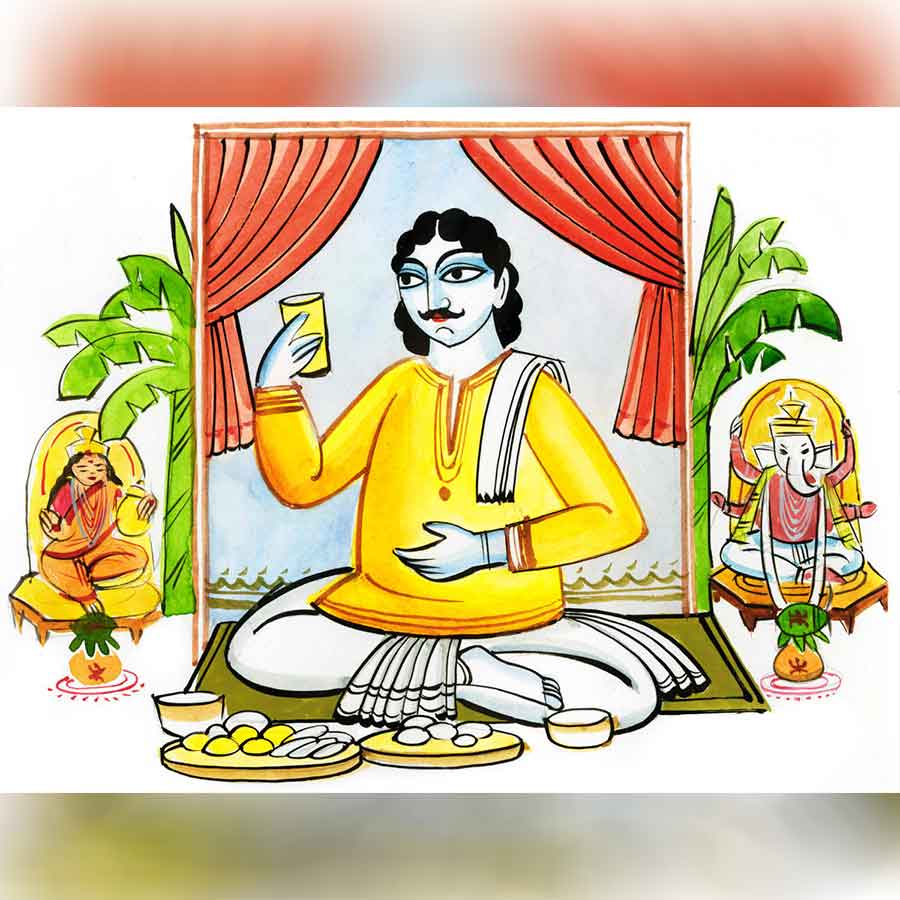

সে তাহাদের দিন ছিল এক শৈশবে হালখাতা/ বাবুদের বাড়ির পোলাপানরা কিনেছিল মাথা। সে সময়ে নববর্ষকে লোকমুখে হালখাতা, নতুন খাতা আর পয়লা বৈশাখই বলা হত। হালখাতার দিন নীলমণি নন্দীর মুদির দোকানের ধবধবে সাদা ফরাসে সার সার বসে পড়া। সামনে উঁচু পালিশ করা তক্তার উপর পাতা সাদা ফরাসে চকচকে ডেস্কোর পেছনে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে থাকত নাশপাতি-রঙা নীলমণি নন্দী, পরনে পাটভাঙা কালো বাউটিপেড়ে মিলের ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির হাফহাতা পাঞ্জাবি। তার ভেতর থেকে উঁকি মারছে দু’হাতে দুটো সোনার চ্যাপ্টা ইষ্টি কবচ। আঙুলে লাল নীল হলদে সবুজ সাদা পাথরের ঝিলিক, মুখে বিগলিত হেঁ-হেঁ আর ‘এ সবই আপনাদের’ বুলি, মধ্যে খাতাপত্তরে খসখস কাটাকুটি, ডেস্কোর ঢাকনার খোলা-বন্ধ। তার মধ্যেই সব দিকে নজর, হুকুম হচ্ছে, “অম্বুজাক্ষ, বাবুদের বাড়ির পোলাপান আইসে খেয়াল রাখ-অ।” ঝাঁকামুটে অম্বুজাক্ষও সে দিন তার টেনাধুতি, বিঁড়ে পাগড়ি, গামছা ছেড়ে বাবুধুতি আর পাঞ্জাবিতে দুরস্ত হয়ে খাতায় খাওয়া বাবুদের খাতিরদারিতে ব্যস্ত। পোলাপানদের হাতে বয়সভেদে গুলি লজেন্স, কাউকে মৌরি লজেন্স, কাউকে মাছ লজেন্স তো কাউকে লেবু লজেন্স দিচ্ছে। বড় কত্তার সঙ্গে নন্দীমশাইয়ের হালখাতায় কাটাকুটি খেলা সাঙ্গ হতে একটা ঢাউস মিষ্টির বাস্কো আর সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি আঁকা ক্যালেন্ডার হাতে ধরিয়ে বিনীত নমস্কার। তত ক্ষণে বাচ্চাদের কেওড়ার শরবত, লুচি-আলুদ্দম, পান্তুয়া হয়ে গেছে। ও দিকে শৌখিন মেজকত্তা ছয় মেয়ে নিয়ে হাজির রায়মশাইয়ের সোনার দোকানে। রায়মশাই প্রাচীন মানুষ হলেও বাজারের সব্বাইকে টেক্কা দিতে শরবতের বদলে লেমোনেড আর মিষ্টি খাওয়ান। গয়না পরা মেমের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ছাপেন।

পুরনো কলকাতার হালখাতা ছিল খুবই রঙিন। তবে হুতোমের ব্যাখ্যানে চড়কের শহর যত প্রাধান্য পেয়েছে, নববর্ষ ততটা নয়। হুতোমের নকশায় আমরা দেখি— “আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গেল দেখে যুবক-যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদায় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যেসব কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেছি— আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চ’লে গেলেন— বর্ত্তমান বৎসর স্কুল-মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন— আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদ্লী হলে নীল-প্রজাদের মন যেমন ধুক্পুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে— মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হ’লে মনেযেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনিঅবস্থায় পড়লেন।”

হুতোমের কলম তৎকালীন কলকাতার নববর্ষের আহ্লাদকে যতই কম গুরুত্ব দিক না কেন, বাস্তবে সেই কলকাতার মধ্যে ছিল আরও এক কলকাতা— বাবু-কলকাতা। কলকাতায় তখন নানা কিসিমের, নানা গোত্রের বাবু। বনেদি বাবু, ফুল বাবু, হাফ বাবু, প্রগ্রেসিভ বাবু, স্বাধীন বাবু, নব বাবু আবার চোখে প্যাঁশনে আঁটা চাপদাড়ির ব্রাহ্ম বাবু। তা ছাড়াও এ দিক-ও দিক গজিয়ে ওঠা ছুটকো বাবু। তবে হ্যাঁ, বাবু-কলকাতার প্রবাদপ্রতিম ছিলেন হাটখোলার মদন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্ত। লোকের মুখে মুখে ফিরত, ‘বাবু তো বাবু তনু বাবু’।

পুরনো দিনের নানা বিবরণে মিলিয়ে-মিশিয়ে পাওয়া যায়, সে কালের কোনও এক বিখ্যাত বাবুর নববর্ষ পালনের কথা। ক’দিন আগেই গেছে দোল। বাতাসে ভরা বসন্ত। চৈত্র শেষের শেষ রাগিণীর সুরে বর্ষবিদায়ের বিধুরতা। সংক্রান্তির গাজনের হুল্লোড়ে শহর গুলজার। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ বাবুরা সব বারমুখো। বাবুর পরের দিনের সান্ধ্য অভিসারের নিখুঁত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছোট গিন্নি। কুসুম কুসুম গরম জলে জুঁই ভিজিয়েছেন। তার নির্যাসে চুনোট করা কালো সেপাইপাড় ধুতির ভেজানো কোঁচা গাঁট দিয়ে রেখেছেন নিজের মাথার বালিশের তলায়। বাবুর জামেওয়ারের বুকে কমল হিরের নকশার দ্যুতি। আঁচল দিয়ে মুছে রাখছেন ইয়াং অ্যান্ড কোম্পানির সোয়েডের সেলিম জুতো। ঘষে মেজে চকচকে করে রাখছেন হাতির দাঁতের ছড়ি। সিল্কের রুমাল, সোনার চেন বাঁধা কুক অ্যান্ড কেলভির পকেটঘড়ি আর ইটালীয় সুগন্ধির বোতল। সব হাতের কাছে সাজিয়ে রাখলেন কনসোল টেবিলের ওপর, যাতে কোনও কিছু খুঁজতে কষ্ট না হয়।

পয়লা বৈশাখের বিকেল যেন বড়ই প্রলম্বিত। ভাতঘুম সেরে উঠে আধপাকা করমচার মতো চোখ তুলে বাবু দেখলেন, তখনও শেষ বিকেলের মরা আলো আড়াল করে আছে মায়াবী সন্ধ্যার আবেদন। বাবুর আর তর সয় না। আজ বছরের প্রথম দিন, তাই যেন একটু বেশি সময় নিয়ে নিজেকে সাজালেন। তার পর সন্ধ্যা নামতেই অন্দরমহল থেকে বারমহলে পা বাড়ালেন। পিছনে দরজার ফ্রেমে তখন মান্তাসা, বাজু, বিছে হার, নথ, মল, রতনচুর, পিপুল পাতা, চরণচোর আর টায়রার ঘেরাটোপে বন্দি বেনারসির এক লজ্জাস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছোটগিন্নি। দৃষ্টিতে স্তুতি আর হতাশার গঙ্গা-যমুনা। বচ্ছরকার দিনেও কাছে পেলাম না, সম্বচ্ছরও পাব না। বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস। দোতলার বারান্দার চিকের আড়াল থেকে ছোটগিন্নি দেখলেন, শুনলেন উদ্গ্রীব মোসাহেবদের নিয়ে চারঘুড়ি ফিটনে পা রেখেই বাবুর আহ্লাদি হুঙ্কার— “চালাও পানসি বেলঘরিয়া।” প্রাণনাথকে নিয়ে ফিটন পোর্টিকো ছেড়ে বেড়িয়ে গেল বছরের প্রথম নিশিযাপনে অন্য কোনওখানে। যদিও সেই বিবরণে বাবুর নিশিযাপন থেকে নিশাবসানের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। আছে তো আছে, আমাদের কী!

যদি ১৪৩১ বছর আগে কী ভাবে বছর গণনা হত ভাবি, তবে দেখব যে এক সময়ে ভারতবর্ষে অব্দের ছড়াছড়ি ছিল। সাল গণনার সালতামামি নিতে গিয়ে দেখি, দেশের শাসক যেমন যেমন পাল্টেছে, বছর গণনাও তাদের মর্জি, রাজস্ব আদায়ের সুবিধা, আর বিজিতের সমাজজীবনে নিজেদের অস্তিত্বের ছাপ দেগে দেওয়ার বাসনায় বার বারই পাল্টেছে। পুরাণ বলছে, ইরান আফগানিস্তান অবধি ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের বছর মাপা হত যুগাব্দে। যুগাব্দ সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। আমরা যদি পিছন দিকে তাকাই, দেখব যে হিসাবমতো, প্রায় ১,৮৩,১০৯ খ্রিস্টপূর্বাদের ফেব্রুয়ারিতে (যদিও তখন ফেব্রুয়ারি বলে কিছু ছিল না) পড়েছিল চৈত্র (তখন চৈত্র বলেও কিছু ছিল না) শুক্লা প্রতিপদ। ওই দিন সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের একই রাশিতে সমাবেশ ঘটে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধুনা গুজরাতের সন্নিকটস্থ সোমনাথের কাছে প্রভাসতীর্থে দেহরক্ষা করলে দ্বাপর যুগের অবসান ও কলিযুগের আরম্ভ সূচিত হয়। তারও অনেক পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ‘বিক্রম সম্বৎ’-এর প্রবর্তন করেন। চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদে বিক্রম সম্বৎ-এর প্রথম দিন বা নববর্ষ। এই সম্বৎ মা-ঠাকুমার মুখের ভাষায় ‘সম্বচ্ছর’ হয়ে গেছে। এ বছরের ৩০ মার্চ শুরু হল ৫১২৭ যুগাব্দের এবং ২০৮১ বিক্রম সম্বৎ-এর। এই দিনটির সবিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই দিনে ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সূচনার দিন, চৈত্র নবরাত্রির পূজারম্ভ, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজতিলক লাভ, সিন্ধ্রিদের দেবতা ঝুলেলালজি এবং দ্বিতীয় শিখ গুরু অঙ্গদদেবজির জন্মদিনও। এই দিনেই আনুমানিক ৫১২৭ বছর আগে শুরু হয়েছিল যুগাব্দের।

এর পর রাজা আসে রাজা যায়, পাল্টায় বছর গণনার নানা সমীকরণ। ভারতবর্ষে এলেন মোগল শাসক বাবর, তার পর হুমায়ুন, তাঁর মৃত্যুর পর ১১ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬, ভারতবর্ষের শাসক হয়ে বসলেন আকবর। আকবর তাঁর শাসনকালের শুরুতেই কৃষিভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে দিন মাস বছর গণনার জন্য স্থানীয় বিষয় ও কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাবকে মাথায় রেখে একটা সুনির্দিষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিতে ক্যালেন্ডারের নবনির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। না হলে খাজনার থেকে বাজনা বেশি হয়ে যাচ্ছিল। তাই সম্রাট আকবর এ কাজে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ সিরাজিকে নিযুক্ত করেন। আমির ফতুল্লাহ সিরাজির পরামর্শে সম্রাট আকবর ৯৬৩ হিজরি সনের রবিউল মাসের ১০ তারিখ থেকে তারিখ-ই-ইলাহি চালু করলেন। তবে আবুল ফজলের বিখ্যাত বই ‘আকবরনামা’-তে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, কৃষি রাজস্ব আদায়ের জন্য হিজরি সনের ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত কারণ, ৩১ চান্দ্রবর্ষের সমান ৩০ সৌরবর্ষ এবং এ দেশে কৃষিকাজ সৌরবর্ষ হিসাবে করা হয়ে থাকে। আবুল ফজল আরও লিখেছিলেন, চান্দ্রবর্ষ ৩৫৪ দিনে আর সৌরবর্ষ ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে। সুতরাং এই দুটি মতে সন গণনায় প্রায় ১১ থেকে ১২ দিনের তফাত হয়। আকবর বাদশার মুখের ভাষা ছিল ফার্সি। আবারও সেই পিছু ফিরে দেখতে পাই, আজ থেকে প্রায় ৮০৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন পারস্যের সুলতান জামশিদ, নববর্ষ বা নওরোজ পালনের উদ্যোগ নেন। যার ধারা আধুনিক ইরানে আজও প্রবহমান এবং জাতীয় উৎসব হিসাবে মহা সমারোহে পালিতও হয়। ইরান থেকে নয়া সাল গণনার রীতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

পুরনো নথি বলছে, প্রাক্-মোগল যুগে বাংলায় পয়লা বৈশাখে তেমন ঘটা করে নববর্ষ পালিত হত না। আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও পরের দিন পয়লা বৈশাখ, ঘটপূজার মাধ্যমে নতুন বছরকে আবাহন করা হত। এ ছাড়াও বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের মাঝামাঝি, অর্থাৎ বিক্রম সম্বৎ অনুযায়ী নববর্ষ শুরু শুক্ল প্রতিপদে আর তার পরেই যে বৃহস্পতিবার আসে, সে দিন বিশেষ করে ঘটিবাড়িতে ধান্যলক্ষ্মীর পুজো হয়। যা বিক্রম সম্বৎ অনুসারী তৎকালীন কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির বহমানতার ক্ষয়িষ্ণু প্রতীক এবং প্রতীক পূজার উদাহরণও বটে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নওরোজের প্রভাব ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরে তা উৎসবরূপে পালিত হতে শুরু করে। সেই সময়ে বারোটি মাসের নাম ছিল যথাক্রমে কারওয়াদিন, আরদি, বিহিসু, খোরদাদ, তির, অমরদাদ, শাহরিয়ার, আবান, আজুর, দাই, বাহাম আর ইস্কান্দার মিজ। ঠিক কবে থেকে বাংলা মাসের নাম বদলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি হল, তার কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা হয়, আনুমানিক ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে, অর্থাৎ শকাব্দ গণনার শুরু থেকে বারোটি নক্ষত্রের নামে বাংলার বারো মাসের নামকরণ করা হয়, যেমন— বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, পূর্ব ও উত্তর ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, অশ্লেষা থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, পূর্ব ও উত্তর ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র।