পশু ও মানুষ: সম্পর্কের গতিপথ

আলোচনায় প্রধানত তিনটি গল্প আর একটি যোগসূত্র রয়েছে। লক্ষণীয়, যোগসূত্রটি ছাড়া গল্পগুলি নিছক কিছু ঘটনা মাত্র, পারস্পরিক অসম্পৃক্ত।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

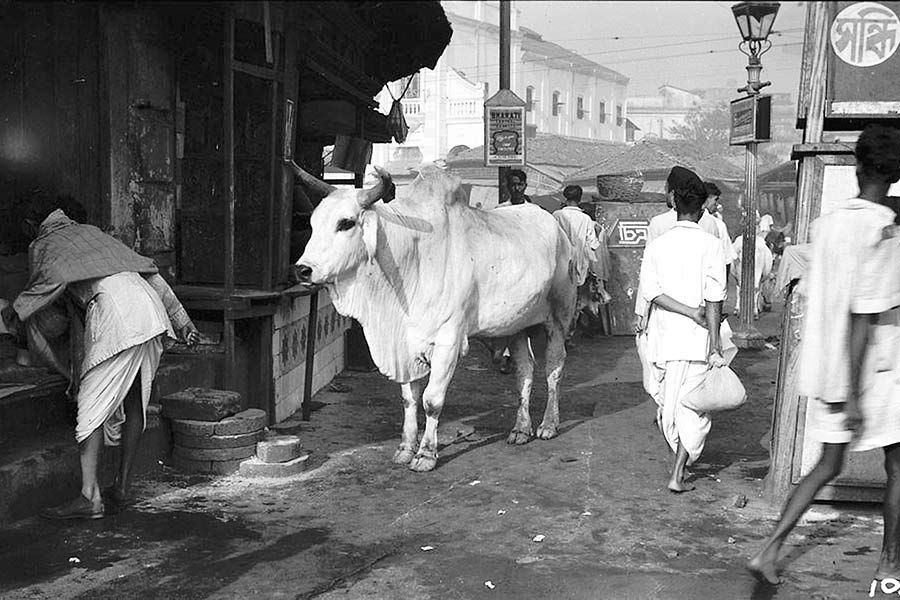

সহাবস্থান: ১৯৪৫-এর কলকাতার রাস্তায় ষাঁড় ও জনজীবন। উইকিমিডিয়া কমনস

লন্ডনে ১৮২৪ সালে পশুর প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা প্রশমনের জন্য রয়্যাল সোসাইটি তৈরি হয়, আর কলকাতায় একই ধরনের এবং এশিয়ার প্রথম— ‘ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস’ (সিএসপিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পশু নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য ভারত তথা বাংলায় মোট পাঁচটি আইন চালু ছিল। এ ছাড়াও ছিল নানা কসাইখানা, যেখানে সুস্থ ও রুগ্ণ পশু নিধনের কার্যকলাপ চলত। রুগ্ণ পশু, খাদ্য পশু এবং ভারবাহী পশু বিষয়ক নানা আলোচনা এই ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলেই উত্তাল হয়ে ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় বাংলার মানুষ ও পশুকে ইতিহাসের কালানুক্রমিক পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে আসা ও ব্যাখ্যার এক অভিনব প্রচেষ্টা। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও পশুর এই ধরনের ‘সম্মিলিত’ (ব্রেডেড) ইতিহাসের গঠন ও সমস্যা সম্পর্কে লেখক অবহিত। পশুকে সমাজ-ইতিহাসের কুশীলব করার পথে বাধা অনেক। তা ছাড়া একটা ‘এজেন্সি’র সমস্যাও আছে, মানুষকেই শেষ পর্যন্ত পশুর মুখপাত্র হতে হয়। পশু-বিষয়ক আলোচনা তাই খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের আলোচনায় পর্যবসিত হয়, এবং নানা স্তরে পশুচিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বাঙালি ভদ্রলোক ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এখানে লেখক নানা গল্পের সন্ধান পান, এবং তাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করে গল্পগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেন।

তাঁর আলোচনায় প্রধানত তিনটি গল্প আর একটি যোগসূত্র রয়েছে। লক্ষণীয়, যোগসূত্রটি ছাড়া গল্পগুলি নিছক কিছু ঘটনা মাত্র, পারস্পরিক অসম্পৃক্ত। যোগসূত্রটিকে আমরা ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলায় মানবিক ভাবনার ঐতিহাসিকতা হিসাবে দেখতে পারি। গল্প তিনটিকে গ্রন্থিত করা যেতে পারে যথাক্রমে পশুপালন, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে পশুচিকিৎসক ও অন্যান্য মানবতাবাদী দৃষ্টি ও কার্যকলাপে, পশুমাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ও বর্জন করার দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ইতিহাসকে, এবং ভারবাহী পশুর ভার লাঘবের প্রচেষ্টার গল্পের রাজ-অর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যানকে।

লেখকের বক্তব্যের বিস্তারের দিকে এ বার আমরা একটু মনোযোগ দিতে পারি। সন্দেহ নেই, ঔপনিবেশিক ভারতে পশু-বিষয়ক মানবতাবাদী চিন্তার একটা ‘উত্থান’ হয়েছিল। এর এক দিকে যদি থাকে ইউরোপীয় ভাবনার প্রভাব, অন্য দিকে ছিল প্রাচীন বৈদিক ভাবনার পুনরাবিষ্কার। ইউরোপীয় ভাবনার প্রধান ভিত্তি ছিল জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানুষকে প্রাণিমণ্ডলের অংশ হিসাবে দেখা এবং তার বিবর্তনের ব্যাখ্যা। অন্য দিকে, বৈদিক তত্ত্ববিদ্যায় ‘ভূতযজ্ঞ’ ও ‘মনুষ্যযজ্ঞ’-এর উল্লেখ এক জীববৈজ্ঞানিক সমতার নির্দেশ দেয়। অহিংসারও কথা পাই সেখানে, যা মানুষ ও মানুষ ছাড়াও অন্য জীবের প্রতি প্রযোজ্য। লেখকের মতে, এই দুই পরিচিতির সঙ্গে মানবতাবাদী চিন্তার উত্থানের একটা সম্পর্ক আছে।

মিট, মার্সি অ্যান্ড মর্যালিটি: অ্যানিম্যালস অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ানিজ়ম ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল, ১৮৫০-১৯২০

শমীপর্ণা সামন্ত

১৬৯৫.০০

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

নতুন এই মানবতাবাদী চিন্তায় পশু ক্রমে নানা ভাবে মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে কিথ টমাস যে মানুষ ও প্রাকৃতিক বিশ্বের (ম্যান অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল ওয়র্ল্ড) কথা বলেছিলেন, তা-ই যেন ভারতে ১৮৬০-এর দশকে এক বৃহত্তর গবাদি মহামারি হিসাবে দেখা দিল। এর দু’টি দিক ছিল। এক দিকে পশুর এই মহামৃত্যুতে কৃষি ও পরিবহণের ক্ষেত্রে সঙ্কট, অন্য দিকে রুগ্ণ পশুর মাংস খাওয়া থেকে নানা মানবিক বিক্রিয়া। এর তিনটি প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। প্রথম, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আরও বেশি করে পশুচিকিৎসক নিয়োগ করতে থাকে। তাঁরা গ্রাম্য হাতুড়ে পশুচিকিৎসকের বিকল্প হিসাবে দেখা দিতে চান পশুবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়, ঔপনিবেশিক আইনি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে শিক্ষিত বাঙালি পশু-নিষ্ঠুরতা বিরোধী চিন্তার শরিক হতে থাকেন। তৃতীয়ত, পশ্চিমি নৈতিক ভাবনা ও হিন্দু জ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার সংঘাত ও সমঝোতাও ঘটতে থাকে এই প্রসঙ্গে। লেখক এই সমস্ত ব্যাপারটিকে ‘পলিটিক্স অব কেয়ার’ বলেছেন।

পরবর্তী গল্পটি গবাদি মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ ও বর্জনের সঙ্গে যুক্ত। লেখক দেখান, নিরামিষ ভক্ষণ ও খাদ্য হিসাবে মাংস বর্জন দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের (গান্ধীও উনিশ শতকের শেষে ইংল্যান্ড প্রবাসকালে যা লক্ষ করেছিলেন) অংশ হলেও বাঙালি সমাজে মাংস খাদ্য গ্রহণ-বর্জনের ইতিহাস বেশ বিচিত্র। এই গ্রহণ-বর্জনের সঙ্গে পরবর্তী কালে কসাইখানা, নাগরিক পরিসর এবং জনস্বাস্থ্যও যুক্ত হয়ে পড়ে। লেখক দেখান, উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, এমনকি ওই শতকের ষাটের দশকেও বাঙালি তার আমিষ খাদ্য, বিশেষত মাংস গ্রহণের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি করে প্রধানত স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিশ শতকের প্রথম পর্বে আবার মাংস বর্জনের হিড়িক পড়ে যায়। বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকায় এর প্রতিফলন পাই (যেমন ১৯১৬ সালের স্বাস্থ্য সমাচার-এ মানিকলাল মল্লিকের লেখায়), এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়। মাংস খাদ্য হিসাবে বর্জন করার যুক্তি যদি পাই অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় (১৮৫৮), তবে তাকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করার কথা বলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৯৮)। রামেন্দ্রসুন্দর অবশ্য মাংস ভক্ষণ ও বৈদিক অহিংসার সমর্থক ছিলেন একই সঙ্গে, তবে বৈদিক যজ্ঞে পশুর আহুতিকে মেলাতে পারেননি। তবে বিশ্বাস করতেন যে, এক দিন বিজ্ঞান সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করে দেবে।

সর্বশেষ গল্প হল ভারবাহী পশু-বিষয়ক নানা মানবিক চিন্তা। যে ভাবে পশুকে শহরে ও গ্রামে ব্যবহার করা হয় কৃষিকাজ ও বিভিন্ন ভারবহনের জন্য, তার নিহিত নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা এই চিন্তার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রামে চাষি ও শহরে গাড়োয়ানরা ছিল এই ভাবনার প্রধান লক্ষ্য। ১৮৬১ সালেই ভারবাহী পশু চালনে কিছু বাধা-নিষেধের আইনি প্রয়োগ হয়, এবং কলকাতায় ১৮৬২ সালের গাড়োয়ান ধর্মঘট তার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়। লেখিকা এই ধর্মঘটের উল্লেখ করেন মানবিক চিন্তার দ্বান্দ্বিক প্রতিফলন হিসাবে, কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ দেন না। ১৮৬৮ সালে বাংলার আইনসভায় নিযুক্ত সভ্য হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্র অতিরিক্ত ভার (ওভারবার্ডেন) এবং অত্যাচারের (টর্চার) মধ্যে পার্থক্য করেন, এবং এ জন্য গাড়োয়ান নয়, পুলিশকেই দোষারোপ করেন। এ ভাবেই ঔপনিবেশিক মানবিকতার নানা মুখ উঠে আসে।

ইতিহাস গবেষণায় মানুষ ও পশুকে ঘিরে ঔপনিবেশিক আমলে ‘সম্মিলিত’ আলোচনায় যে বিশেষ এক অভিনবত্ব আছে, এই গ্রন্থ তার প্রমাণ। এই কৃতিত্ব লেখিকার অবশ্যই প্রাপ্য। পশু-বিষয়ক মানবিক নৈতিকতার আলোচনায় ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক প্রবেশ এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পশু, মায়া ও নৈতিকতার ইতিহাস কেমন ভাবে লেখা যাবে? আজকাল যাকে আমরা ‘এইচআইএসটিইএম’ (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট, মেডিসিন) বলি, তার অংশ হিসাবে, না কি ঔপনিবেশিকতা, শোষণ, জ্ঞানের ক্ষমতা ও দ্বিমাত্রিকতা, এবং তার বিচিত্র প্রতিসরণ (রিপ্রেজ়েন্টেশন) হিসাবে?

মনে হয় এ বিষয়ে লেখকের একটা দোলাচলচিত্ততা আছে। এই দোলাচলের একটা কারণ মনে হয় লেখকের নিজস্ব তাত্ত্বিক জটিলতা। কিন্তু, জটিলতাই সব সময় সমঝদারির একমাত্র লক্ষণ নয়। কখনও কখনও তা সহজ ভাবনাকে প্রকাশ করার বদলে আড়াল করে রাখে। সহজ কথার প্রয়োজন স্বাভাবিক। তাই বারে বারে লেখিকা ‘ডেমনস্ট্রেট’ বললেও যে কথা স্পষ্ট হয় না। মনে হয় শুধুমাত্র পরিবেশগত ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে উপস্থাপন করলেই অনেক কথা সহজ হয়ে উঠতে পারত, কেননা বহুমাত্রিকতা এই ইতিহাসের সহজাত।